日進(にっしん)は鎌倉時代の僧、山梨県にある日蓮宗の総本山・身延山久遠寺3世である。三位公、大進阿闍梨とも称す。日進は日蓮の直弟子で六老僧に準ずる中老僧の1人としても知られ、青年期に比叡山延暦寺や京都などで学んだのち六老僧・日向に師事した。正和2年(1313年)日進は日向の跡を継ぎ身延山久遠寺3世に就任、寺院経営に力を注ぎ諸堂の建立や整備を数多く行った。また日進は大本山の一つ千葉県の中山法華経寺3世日祐と親交を深め、上総(現・千葉県中部)や下総(現・千葉県北部、茨城県南西部、埼玉県東部、東京都東部)での布教にも尽力、下総・相模地方の豪族の外護も得て身延山を大きく発展させた。日進は多くの著述を残しているが、特に日蓮の著作「十法界明因果鈔」「顕仏未来記」「立正観鈔」などを書き写した写本は、日蓮自身が書いた真筆が残っていない今日に於いて貴重な研究資料となっている。

生涯

日進の生没年や出生地については諸説あり不明のため後述する。

京都遊学~寺院開山

日進は若い頃から滋賀県の比叡山延暦寺や京都で学び宗派の教義を研鑽した。幼少期の名は日心、次いで日真と改め、のちに日進と称した。

身延山久遠寺が大正12年(1923年)に編纂した「身延山史」の中には、「身延山略譜」に日進が甲斐国(現・山梨県)にある身延山久遠寺の支院・正法院竹之房3世を勤め、駿河国(現・静岡県中東部)で竹養山正法寺を開山したとある。正法寺由緒では慈眼法印という僧の真言宗の道場だったが、建治3年(1277年)柚野の里で足を痛めて湯治した日進が、法論で法印を折伏して、道場を身延山久遠寺直末の正法寺にしたとされる。

また江戸後期に幕府が編集した地誌『新編武蔵風土記稿』には、日進が武蔵国葛飾郡東一之江村(現・東京都江戸川区一之江)の江久山感應寺を開山したとある。感應寺も元久2年(1205年)に空念が開いた真言宗の寺だったが、正応元年(1288年)各地で日蓮の教えを説いていた日進が空念と法論し、感應寺を日蓮宗に改宗したと伝わる。感應寺はその後、下総の中山法華経寺の末寺で中本寺となっている。

日向の後継・身延3世へ

日進は日蓮の本弟子で六老僧の1人・日向の弟子となり研鑽を積んだ。

日向は論議第一と称された日蓮の本弟子で、身延山に籠った日蓮の代わりに上総(現・千葉県中部)の常楽山妙光寺(現・常在院藻原寺)を任されていた。弘安5年(1282年)日蓮が没すると、日向は妙光寺2世となり、身延山久遠寺は六老僧が交代で守った。6年後、日向は妙光寺を弟子の日秀に任せながら兼任する形で身延山久遠寺2世に就任。日向は甲斐国波木井郷の領主・南部実長とその子らの外護を受けて久遠寺の基礎を固めた。正和2年(1313年)日向は久遠寺を弟子の日進に委ね、自身は上総の藻原に隠棲した。日向は妙光寺を日秀に託し翌年没した。

日向の後を継ぎ身延山久遠寺3世となった日進は寺院経営に尽力する一方、上総と下総での布教にも取り組んだ。特に日向が隠棲した上総藻原の一帯は、日秀の教化とも相まって豪族から一般庶民に至るまで信徒が大幅に増加した。この教線の拡充は後世に藻原門徒と称されるほどの一大勢力へと拡大していった。

下総・法華経寺と親交

久遠寺3世就任の翌年、日進は下総の正中山法華経寺(当時は法華寺と本妙寺)3世日祐と親交を結んだ。論議に優れた日向の後継者・日進の学識の深さは当時第一だったとされ、日祐は日進を師のように敬い毎年のように身延山久遠寺を参詣したという。また法華経寺の諸堂造営の供養など、日進も下総中山へ招かれることが度々あったとされる。甲斐身延の久遠寺と下総中山の法華経寺は親交を図る事で互いに進展を遂げ、その交流は「伝灯抄」によれば、久遠寺7世日叡の代まで約60年間に渡って続いたとされる。

当時、下総の中山法華経寺は2つの寺だった。下総には日蓮を支援した有力な檀越として3人の武士、富木常忍、大田乗明、曾谷教信がいたが、弘安5年(1282年)日蓮没後、富木常忍が出家し日常と称し、千葉県市川市若宮の自邸にあった法華堂を法華寺(現・奥之院)とした。これが中山法華経寺の始まりである。2世は大田乗明の子・日高で千葉県市川市中山の父の館跡に本妙寺を創建して法華寺の貫主も兼ねた。以降2寺1貫主となり戦国時代末になって法華経寺と称した。日進と親交した3世日祐は17歳で法華寺と本妙寺の貫主に就任。日祐は豪族・千葉胤貞の養子で、義父から広大な寺領を寄進されるなど背景に絶大な政治力と経済力があった。

豪族の外護・発展する身延

日進は下総の法華経寺と交流を深める事によって下総・相模方面の豪族から外護を受け、御影堂の修理改築を始めとして数多くの整備を行い、身延山久遠寺を大きく発展させた。

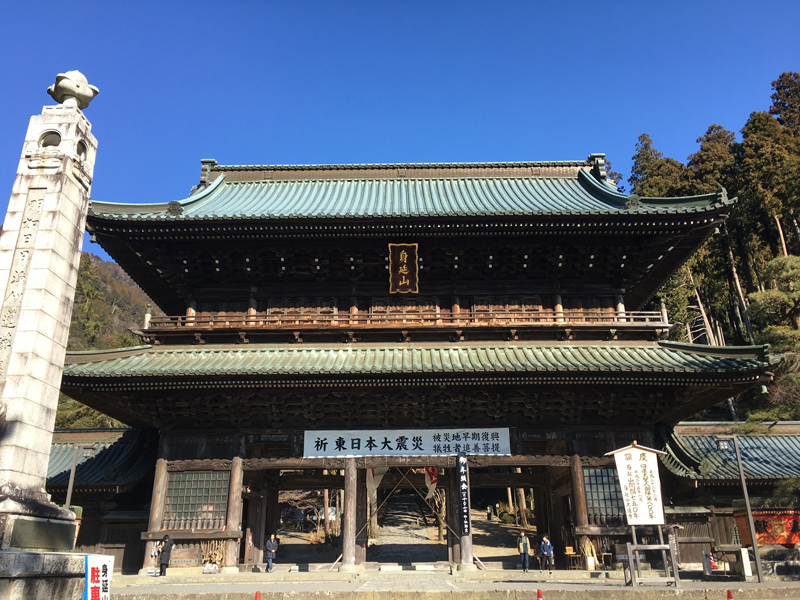

日宥が著した「身延先師代々の事」によれば、日蓮が存命の頃に十間四面の房だった久遠寺を、日進の代に至って本堂以下の諸堂、ほとんどの伽藍を整備したとあり、日進が久遠寺を一新させた事がうかがえる。身延山の二王門には下総中山の檀那・六浦妙法が建立、鐘楼には市川村の檀那が建立とあり、いずれも下総で布教した日進の代に建てられたと考えられる。また法華経寺の日祐が著した「一期所修善根記録」には 、日進の代に久遠寺の御塔頭・鏡楼・塔頭奉祀板本尊等の造営をしたと著されている。塔頭とは日蓮の真骨を奉安したお堂のことで、日蓮の廟墓と別に新造したとされる。

晩年・日進から日善へ

下総と親交の厚かった日進は、中山に所蔵されていた日蓮の真筆を勢力的に書写し、その集成を図った。また正中2年(1325年)には京都でも仏教経典を書写したとされ、晩年になっても揺るがない日進の研学精進がうかがえる。

また日進は元徳元年(1329年)3月8日、日蓮の母が生まれたとされる下総国鎌ヶ谷村道野辺(現・千葉県鎌ヶ谷市東道野辺)に妙蓮寺を開山し、日蓮の母の追善を資している。

日進は身延山久遠寺に在位17年、元徳2年(1330年)久遠寺4世に日善を推挙し自身は隠棲したとされる。

生没年

生没年に諸説

日進の生没年には諸説あり、主に永仁3年(1295年)に25歳だった説、建武元年(1334年)に76歳で没した説、元徳2年(1330年)に没した説に基づいて著した文献が多い。久遠寺所蔵の日進が著した「玄義見聞集」に永仁3年(1295年)3月8日の時点で生年25歳とあり、生まれた年を1歳とする数え年で遡れば文永8年(1271年)誕生となる。身延山久遠寺36世日潮が 享保16年(1731年)に著した「本化別頭仏祖統紀」には建武元年(1334年)12月8日に病の為76歳で亡くなったとあり、数え年で考えれば正元元年(1259年)誕生となる。また、没年について身延西谷の墓碑には元徳2年(1330年)に没したと刻まれている。

生年は文永8年が有力

日進の生年については、日進著述の「玄義見聞集」に基づく説が有力とみられ、参考文献「身延山史」「日蓮宗事典」「日蓮宗遺文辞典」「日蓮宗教団全史」のいずれも文永8年(1271年)生まれとしている。

正元元年(1259年)誕生説の基となる身延山久遠寺36世日潮の著作「本化別頭仏祖統紀」について「日蓮宗事典」には、同32世日省が享保5年(1720年)に著した「本化別頭高祖伝」(詳しくは本化別頭末法高祖日蓮大菩薩伝)を基に著したとあり、「本化別頭高祖伝」は日省が身延山の貫主となった際に身延山に秘蔵されていた日蓮の伝記に関する文書を発見し著されたとあるが、その秘蔵文書がいつ誰によって書かれたかは記載がない。

没年はまちまち

没年についてはまちまちで、「日蓮宗事典」に建武元年(1334年)没76歳説と元徳2年(1330年)没説の記載があり、「身延山史」には72歳説も著されている。また「身延山史」では貞和2年(1346年)に没したとされている。典拠の記載は無いが、文永8年(1271年)誕生から76歳を数え年で計算すると貞和2年(1346年)に没したことになる。

出生地不明

出生地に3説

甲斐・上総・下総の出身

日進は出生地と父親にも諸説あり、甲斐国の安部氏、上総国の高橋氏、下総国の曾谷氏の3説がみられる。甲斐国は甲州とも称し現在の山梨県、上総国は現在の千葉県中部、下総国は現在の千葉県北部、茨城県南西部、埼玉県東部、東京都東部を占めた大国である。日進は甲斐の安部氏説では身延山久遠寺の支院・竹之房を創始した日元の子で久遠寺4世日善の兄とされ、上総の高橋氏説では六老僧・日向から藻原寺を託された日秀の弟とされる。また下総の曽谷説では日進は日蓮の母方の従兄弟の子とされている。

文献では安部氏・曽谷氏が多い

日進の出生について「日蓮宗事典」は「日進」の項目で下総の曽谷氏の出とする一方、「日向門流」「三位房」の項目では甲斐の安倍氏の出と著している。また「身延山史」は「第5節 進善二公と身延」に甲斐の安部氏の出、「第6説 進善両公伝」では下総の曽谷氏の出と著し、更に備考に玉沢妙法華寺33世日通の見解として3説を記載している。日通は数多くの宗門史蹟を遺した僧で、3説の中から下総の曽谷氏の出を正説としている。

曽谷氏を推す日通とは…

境持院日通は、日蓮の本弟子で六老僧の筆頭・日昭が開山した静岡県三島市の経王山妙法華寺(玉沢妙法華寺とも称す)の33世である。元禄15年(1702年)下総郡香取郡に生まれ、安永5年(1776年)に没した。日通は日蓮及び門下檀越の史伝に通じ、その著書は幅広い引用から詳細な考証を行ったものとされる。しかし一方で従来の所伝と異なる部分もある事から批判もあり、典拠の資料に乏しい箇所がみられるとの指摘もある。

日通著述の「祖書目録」は日蓮の書を年代順に構成し直した最初のものである。また「祖書証義論」は日蓮の遺文を直接の資料として初めて記述された伝記で、日蓮や弟子及び法孫の事を年代順に構成し解説している。他の著述に「玉沢手鑑草稿」「本化血脈図解」「本述弁証論」等がある。

日通の考証がみられる文献

日進の出生を下総の曽谷氏とする記載は「御書略注」と「玉沢手鑑草稿」にみられ、いずれも日通の考証である。

「御書略注」は嘉永元年(1848年)玉沢妙法華寺41世日桓の下で修行した境達院日順が、日通の「祖書証義論」を抜粋して和訳した日蓮の伝記である。日蓮の遺文を年代順に抽出編集し、日蓮の家系の考証から遊学、立教開宗から入滅までの事跡に加え、日蓮滅後の教団初期の動向についても詳しく著されている。

また「玉沢手鑑草稿」は日通の晩年の著述で、近世初頭の日昭門流、身延門流の幕府への接近の背景を知る好資料である。玉沢妙法華寺の日昭以下歴代貫主の略伝、日通に至るまでの玉沢諸堂の沿革、宝物等で構成されている。現在、妙法華寺塔頭の覚林院24世日鎮が文政5年(1822年)に書き写した写本が伝えられている。

下総・曽谷氏の説

日蓮の従兄弟の子とする説

日進は文永8年(1271年)下総国東葛飾郡大柏村(現・千葉県市川市北東部)で曽谷次郎兵衛尉教信の次男として生まれた。父の曽谷教信は同郡八幡庄曽谷郷(現・市川市曽谷)の領主で幕府に仕えていた役人だったとされる。多くの宗門史跡を遺した日通の見解を記した「御書略注」や「玉沢手鑑草稿」では、日進の父・曽谷教信は皇后宮大進清原真人行清の子孫・大野右衛門大夫清原政清の子で、政清は日蓮の母の兄と著されている。つまり日進は日蓮の母方の従兄弟に当たる曽谷教信の子であったという。日進の祖父・大野政清は念仏信者で、父の曽谷教信は祖父に背いて従兄弟の日蓮に帰依し、入道後は法蓮日禮と称して日蓮を支援をしたとされる。また曽谷教信の弟で日進の叔父にあたる大進阿闍梨が建治年間(1275年ー1278年)中に没した為、その号であった大進公・大進院・三位公・大進阿闍梨を日進が受け継いだという。

父・曽谷教信の出生にも諸説

日進の父で清原氏の子孫とされる曽谷教信だがその出目にも諸説ある。前述した「本化別頭仏祖統記」では、桓武平氏の流れをくむ鎌倉初期の武将・畠山重忠の子孫であり、下総国の豪族・千葉氏が千田氏と改め、さらに曽谷郷に移り住んで改姓した曽谷道順の長子であると伝える。また別に、平氏である道野辺右京の孫という説もある。

また日蓮の母の出目にも諸説ある。多くの奇跡的な逸話を含み、広く普及した室町期成立の日蓮の伝記本「日蓮聖人註画讃」では日蓮の母は清原氏の出とあるが、「産湯相承事」では平の畠山氏としている。

伯父・大進阿闍梨の所伝も不明。

曽谷教信の弟で日進の叔父に当たるという大進阿闍梨もその所伝は明らかではない。しかし日蓮が富木氏と曽谷氏に宛てた手紙の遺文には、大進阿闍梨について特に配慮ある著述がみられ、大進阿闍梨が富木・曽谷の両氏に重縁があったと推察される。日蓮が曽谷氏に宛てた弘安2年(1279年)8月17日付の手紙「曽谷殿御返事」からも日蓮が大進阿闍梨の死去を弔い曽谷氏を慰めた事がうかがえる。大進阿闍梨は日蓮の熱心な信者となったが、迫害が強まるにあたり日蓮に反抗。敵対して迫害の指揮を執っている最中に落馬して亡くなったとされる。

下総に伝わる日進の足跡

日進は甲斐身延から遠く離れた下総中山の法華経寺の日祐と親交を深めたが、その出目が法華経寺と関係が深い富木氏、大田氏と共に日蓮を支援した曽谷氏であれば当然であったと考えられる。曽谷氏の出目を後押しする足跡には、日進が生まれたとされる千葉県市川市の隣、東京都江戸川区一之江の感應寺の由緒に、日進が真言宗の寺を日蓮宗に改宗したとあり、また感應寺のほぼ向かいの妙覚寺には開基の日全が日進に師事したと伝わる。また下総国葛飾郡道野辺村(現:千葉県鎌ケ谷市)にも日進が日蓮の母の追善のため創建したとされる妙蓮寺がある。

甲斐・安部氏の説

竹之房創始・日元の子とする説

日進の誕生を正元元年(1259年)と著す「本化別頭仏祖統紀」では、日進は平安時代中期の武将・安倍貞任の子孫で父は久本房日元とされる。日元は甲斐(現・山梨県白根町)に生まれ、松葉谷(現・神奈川県鎌倉市)の草庵で日蓮に教化されて出家、文永11年(1274年)日蓮が身延に入山すると、近くの沢に庵室を構えて、3人の子と共に日蓮の弟子となって仕えた。日蓮没後、身延山は本弟子・六老僧が交代で守る事となったが、その際に身延沢の庵室は日元が師事した六老僧・日朗の住居となり、のちに正法院竹之房と称した。日朗は東京都大田区にある大本山・池上本門寺2世である。

前述の「本化別頭仏祖統紀」は日元の3人の子について、長男が身延3世の日進、次男が身延4世の日善、3男が日上と著している。日上は竹之房4世と伝えられ、「身延山略譜」には竹之房3世は日進とある。竹之房の開基については日朗説と日元説がある。

正法寺由緒にも安部貞任の後裔

建治3年(1277年)に19歳の日進が開山したという駿河の竹養山正法寺にも、日進が嵯峨源氏安倍貞任の後裔と伝わる。日蓮の鎌倉での説法を聞いた父が3人の子を連れて弟子となり法名を賜って、父は日元、長男は日進、次男は日善、3男は日上と称したとされる。

弟・日善には別の出生説

安部氏の末裔で日進の弟とされる身延山久遠寺4世の日善だが、その出生については相模国小田原(神奈川県小田原市)北条義澄の嫡孫・浜名次郎光成の長男とする説もある。日善は大法阿闍梨と号し、小田原の蓮昌寺3世、安中山大法寺を開山、碑文谷の法華寺2世を経て、身延4世となったとされる。また生年についても不明だが、堀之内妙法寺蔵の「金綱集」の奥書には、身延山久遠寺3世日進から4世日善へと受け継がれたのは建武3年(1336年)とあり、「本化別頭仏祖統記」では貞和2年(1346年)に76歳で没したという。また「歴代譜」「年譜異」「章疏目録」「身延鑑」などには元弘2年または正慶元年(1332年)9月22日に70歳で没したとされる。

上総・高橋氏の説

日向の弟子・日秀の弟とする説

境持院日通によれば、上総の藻原山妙光寺15世から身延山久遠寺17世となった日新の「宗元鈔」に、日進は源氏高橋入道時忠の子で中老僧の1人・日秀の弟とある。父・時忠は上総国埴生郡墨田の領主で、日蓮に帰依して次男の高橋出羽世を出家させたという。これがのちの日秀である。日蓮の滅後、日進が師事した日向(のちの身延山久遠寺2世)が身延に住むようになった際、日秀は日向から上総の藻原山妙光寺(現・常在山藻原寺)を託された。妙光寺は父・時忠と同族の斉藤近江守兼綱(のちの常在院日朝)が建治2年(1276年)に建立した寺で、日蓮が身延に入山していた為、日向が遣わされたという。現在、藻原寺では開山日蓮、2世日向、3世日秀としている。

またこの説には、熱原法難に関係した日秀、加島の高橋入道、下総の高橋時忠との混同説がある。

混同された説

三位房と同一人物

日進は三位公とも称した為、日蓮の直弟の三位房と同一人物とも考えられたが、現在は別人とされる。三位房は比叡山に遊学し勉強に励んだ日蓮の弟子で桑ケ谷問答で知られる。建治3年(1277年)曹洞宗の僧・良観の庇護を得て桑ケ谷の房で説法を始めた天台宗の僧・竜象房がいた。三位房はこの竜象房との問答に勝利したが、強まる弾圧から退転し間もなく亡くなったとされる。「本化別頭仏祖統記」「元祖蓮公薩埵略伝」「日蓮聖人註画讃」に日進が竜象房と問答したと混同した説が著されている。三位房を日進と別人とする理由には日進の直筆から文永8年(1271年)生まれとする説などが挙げられる。また三位房は「御書略注」から弘安2年(1279年)に亡くなった日行と同一人物とされるが、これは「四菩薩造立鈔」から発想したもので推論だとの指摘がある。

龍口法難で入牢

日蓮が4大法難の一つ・龍口法難に遭った際、日進も捕えられ土牢に入れられたとする説があるが、その典拠は不明とされている。

龍口法難とは文永5年(1268年)蒙古から国書が届き、日蓮の他国侵逼難の予言が当ったとして諸宗批判が高まり起きた法難である。その弾圧は日蓮のみならず多くの弟子・檀越にまで及んだ。日蓮の佐渡流罪が決まった後、文永8年(1271年)8月に、日蓮が神奈川県藤沢市の龍口で斬首されそうになった事から龍口法難と称される。

日蓮が著したとされる「五人土牢御書」の記載から、龍口での斬首未遂後の10月に日蓮の本弟子で六老僧の1人・日朗を含む5人が土牢に入れられたのは確実とされるが、4人の名前については不明である。また「日蓮聖人註画讃」には土牢に入れられたのは6人で日真が含まれると著されているがその典拠は未詳である。

著作

日進の著述を集成したものには「三国佛法盛衰之事」「破浄土義論法華正義」「日本佛法弘通次第」「日蓮聖人御弘通次第」「三国佛法見聞」「金綱集戒見聞」「破邪立正」等があり、身延山久遠寺の宝蔵に収められている。題名はいずれも後から付けられたものである。

写本

日進は日蓮の著書を数多く書き写した。中でも「十法界明因果鈔」や元徳2年(1330年)書写の「顕仏未来記」「立正観鈔」「立正観鈔送状」等の書写本は、日蓮が書いた真筆が現存しない今日において最古の書写本であり、日蓮研究において貴重な資料となっている。

関連寺院

- 身延山久遠寺(山梨県南巨摩郡身延町身延):文永11年(1274年)日蓮が開山した寺。正和2年(1313年)2世日向から3世日進へと受け継がれた。

- 正法院竹之坊(山梨県南巨摩郡身延町身延):文永11年(1274年)日朗が草庵を建てたことに始まる。「身延山略譜」に竹之坊3世日進とある。

- 竹養山正法寺(静岡県富士宮市上柚野):真言宗の道場だったが建治3年(1277年)に法論の末、日進が改宗、日蓮宗の正法寺とした。

- 江久山感應寺(東京都江戸川区一之江):元久2年(1205年)に開かれた真言宗の寺だったが、正応元年(1288年)法論の末、日進が改宗、日蓮宗の感應寺とした。

- 真中山妙蓮寺(千葉県鎌ケ谷市道野辺):元徳元年(1329年)日蓮の母の追善を資するため日進が創建。

- 正中山法華経寺(千葉県市川市中山):正和2年(1313年)に法華経寺3世となった日祐が日進を敬い親交を深めたとされ、その後、両寺の交流は約60年間続いたとされる。

- 常在山藻原寺(千葉県茂原市茂原):建治2年(1276年)日朝が建立、命名した日蓮の開山、日進が師事した日向が2世。身延2世日向が上総に隠棲後、3世日進も上総に布教。

脚注

注釈

出典

参考文献

- わが家の宗教を知る会 編『うちのお寺は日蓮宗』双葉社〈わが家の宗教を知るシリーズ〉、2016年1月。ISBN 9784575714500。

- 『日本人名大辞典』上田正昭ほか(監修)(第5刷)、講談社、2003年5月。ISBN 4062108003。

- 日蓮宗事典刊行委員会 編『日蓮宗事典』日蓮宗宗務院、1981年10月。全国書誌番号:82021590。

- 宮崎, 英修『日蓮とその弟子』毎日新聞社、1971年12月。全国書誌番号:74003168。

- 立正大学日蓮教学研究所 編『日蓮聖人遺文辞典 歴史遍』久遠寺、1985年5月。全国書誌番号:86005313。

- 身延山久遠寺 編『身延山史・続身延山史』身延山久遠寺、1973年。全国書誌番号:74004054。

- 蘆田伊人、根本誠二『新編武蔵風土記稿』 第2巻(第2版)、雄山閣〈大日本地誌大系 8〉、1996年6月。ISBN 4639000170。

- 蘆田伊人 編「巻ノ28葛飾郡ノ9東一之江村」『大日本地誌大系』 第6巻 新編武蔵風土記稿2、雄山閣、1929年8月、101頁。NDLJP:1214842/58。

- 小西法縁会 編『小西法縁名鑑』一乗寺、1977年11月。全国書誌番号:80020137。

- 江戸川区区史編纂室 編『江戸川区史』 第3巻、江戸川区、1976年。全国書誌番号:73015027。

- 執行, 海秀『日蓮宗信仰の種々相』教育新潮社〈昭和仏教全集第3部12〉、1966年11月。全国書誌番号:66009444。

- 立正大学日蓮教学研究所 編『日蓮教団全史 上』平楽寺書店、1964年11月。全国書誌番号:64012055。

- 立正大学日蓮教学研究所 編『日蓮宗宗学全書』 18巻(史伝旧記部第1)、日蓮宗宗学全書刊行会、1959年3月。全国書誌番号:51008666。

- 立正大学日蓮教学研究所 編『日蓮宗宗学全書』 19巻(史伝旧記部第2)、日蓮宗宗学全書刊行会、1960年1月。全国書誌番号:51008667。

- 御書講義録刊行会 編『曽谷教信篇』 (1)巻、聖教新聞社〈日蓮大聖人御書講義〉、1990年2月。全国書誌番号:90021019。

- 執行, 海秀『日蓮宗教学史』(第12刷)平楽寺書店、1996年3月。ISBN 4831301590。

- 宮崎英修 編『日蓮辞典』(第9版)東京堂出版、1987年11月。ISBN 4490101090。

外部リンク

- 日蓮宗 公式ウェブサイト

- 身延山久遠寺 公式ウェブサイト

- 正法寺 日蓮宗静岡県中部宗務所 公式ウェブサイト

- 竹之坊 山梨県公式観光ウェブサイト

- 感應寺 公式ウェブサイト

- 藻原寺 公式ウェブサイト

- 中山法華経寺 公式ウェブサイト