чКчхІяМуЏуЃуууууEmbryologyяМуЏушуЎчКчуч чЉЖуухІхуЇууушуЈуЏухчЉуЇуЏшЊчухЕхуЎхуцЄчЉуЇуЏчКшНуЎцЎЕщуЋуух ЈуІуЎчЕчЙуЈхЎчОЉуЇууу

чКчхІуЇуЏфИЛуЋухчВОхЕуЎчКчуЈчЕчЙухЈхЎуИуЎххуцБуЃуІуууххВушЕЗуууЈуцЁхЎшуучЋЏуЋцЅЕуЎуушшуЈуЊуу

хЗІхГчИчЇАхчЉуЇуЏушшуЎчКщуЎфЛцЙуЋуЏхЄЇуу2щуууууууЋууЃуІхчЉчуфКхуууІууушшуЎцхуЋуЇууцЅЕухЃуЋуЊууЎуцЇхЃхчЉуЇууушщуЋуЊууЎуцАхЃхчЉуЇуууцЇхЃхчЉуЋуЏуцшЋуЊуЉуЎхЄууЎчЁшцЄхчЉухЋуОууцАхЃхчЉуЋуЏшцЄхчЉуЊуЉуЎщВхуухчЉуЎхЄуухЋуОууууОууууЎщчЈухш ИхНЂцуЈууу

хш ИхНЂцушЕЗуууЈуууЋчДАшуЏ3уЄуЎхБЄуЋхууух ЈуІуЎхЈхЎучЕчЙуЏууууфНуууу

- х шшуууЏуцЖхчЎЁушКушшБчууЇууу

- фИшшуууЏучшущЊЈц МушЁчЎЁчууЇууу

- хЄшшуууЏучЅчЕчЎЁучЎшчууЇууу

уууЇуЏуушууЈуушЈшуЏухчВОхЕуххЎЎуЋчхКууцууухІхЈ хО8щБчЎщ уОуЇуцуухІхЈ 8щБчЎущуууЈшх уЈхМуАуууууЋуЊуу

хЄууЎчЈЎуЇухцуЎшуЏшЏуфММуІууууууЏухЄууЎчЈЎухущВхуЎцДхВучЕуІууІуууууЇуууЈшЊЌцуууууууЏчИхцЇуЈхМуАууу

цДхВ

18фИчДуОуЇууууЎчКчуЋуЏухЕхучВОхуЎфИуЋфКухАууЊшх ухЋуОууІуууЈуухцшЊЌуфПЁууууІууууууЈххЏОуЎшЊЌухОцшЊЌуЇууЂуЊуЙуууЌуЙуЋууЃуІ2000хЙДухуЋшууууІууухОцшЊЌуЇуЏухЕуухОу уЋхчЉуЎхНЂцухЇуОууЈуууу19фИчДуЋщЁхОЎщЁуцЙшЏууууЈуччЉхІш уЏщВхуЎцЎЕщуЋцВПуЃуІшушІГхЏууууЈууЇуууууЋуЊуухОцшЊЌуцЏцууууууЋуЊуЃуу

шПфЛЃуЎчКчхІуЎшхууЋуЏууЎуЃуДуЃуГуЛууЛууМуЂуууЃуМуЋуКуЛууМуІуЃуГууЈуЋуГуЙууЛуууБуЋуJуЛBуЛSуЛууМуЋууГууИуЇуМууЛууМуу ууууууОуууЂуЊуЙуууЌуЙуучЖушПфЛЃфЛЅхуЎчКчхІш уЋуЏууЌуЊууЋууЛууЛуДуЃуГууууЋууЇууЛууЋууМуЎууИуЇууЉуЂуЛуЋуЋууМуууЉуЖууЛуЙууЉуГууЁуМууууууфЛуЋуЏуІуЄуЊуЂу уЛууМууМууЏуЊуЙууЃуЂуГуЛууГууМууЂуІуАуЙууЛуДуЁуЄуЙууГуучКчхІуЋщшІуЊшВЂчЎуууу

1950хЙДфЛЃфЛЅщуЏуууЊууЗуЊуц Ищ ИуЎцЇщ уцуууЋуЊууххччЉхІучКчччЉхІуЋщЂуучЅшІушчЉуушуухОу уЋхНЂц ухЄууЃуІуууууууЎцЎЕщуЇууЉуЎщКфМхууЉуЎуууЋхЖхОЁуууЊуухууІуууЎууцуууЋуухучЕуПууЇуууууЋуЊуЃуу

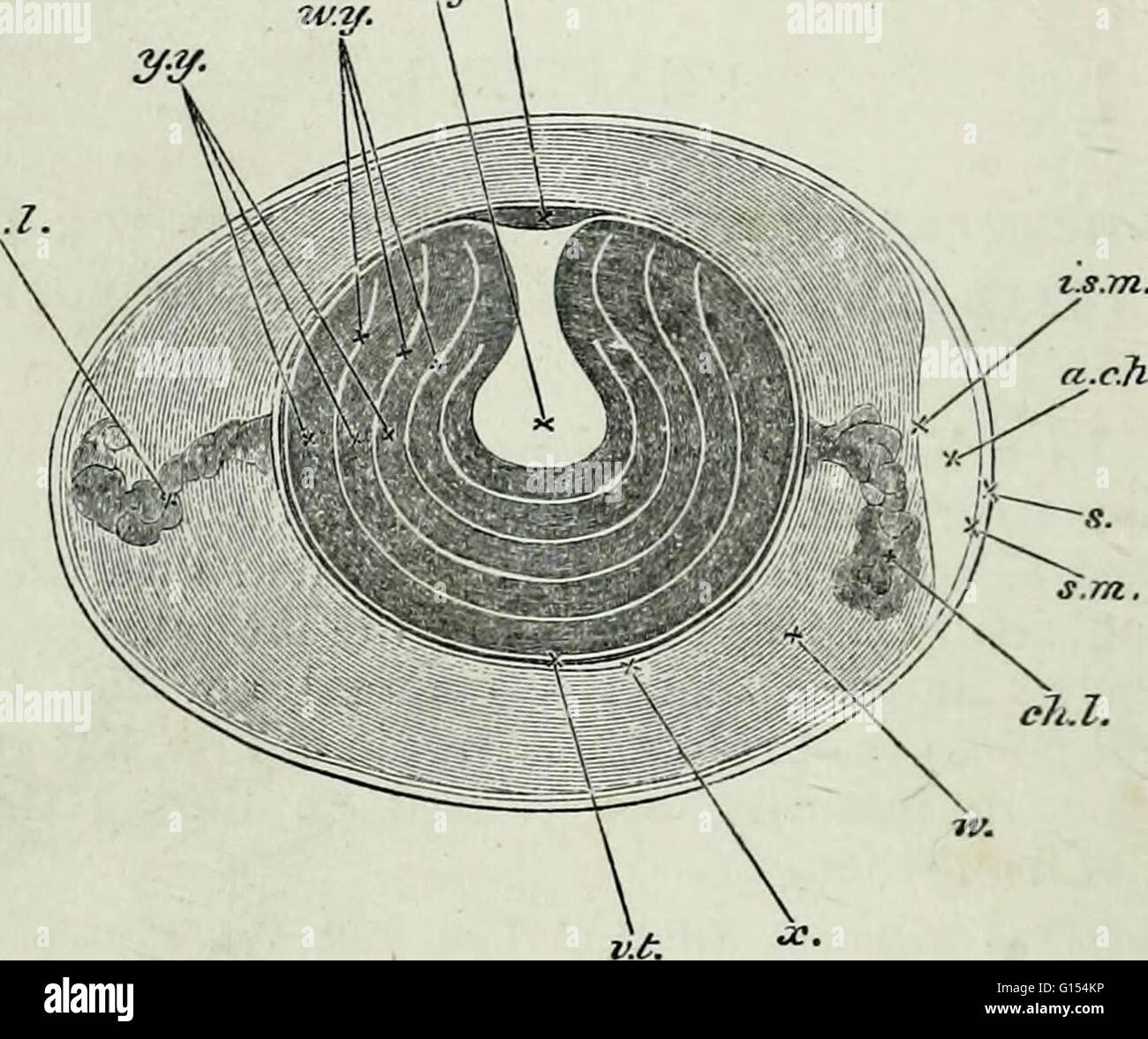

шцЄхчЉуЈчЁшцЄхчЉ

чКчуЋуЄууІуЎхЄууЎххуЏушцЄхчЉуЈхцЇуЋчЁшцЄхчЉуЋухНуІуЏуОууууЎууучЁшцЄхчЉуЎшуЎч чЉЖушцЄхчЉуЎшуЎч чЉЖущВхуууІууууууухЄууЎчИщчЙушІуЄууЃуІуууфОууАучЁшцЄхчЉуЎхЄууЎчЈЎуЏчКщухЎфКуухуЋушІЊуЈуЏщухНЂуЎхЙМшЋуЎцфЛЃучЕуучЁшцЄхчЉуЎчКчхІуЏуфЛуЎчЁшцЄхчЉуЎчЈЎуЈфММуІуучЙухЄууущууцВЂхББуууфОууАууЏуЂуЏхЕуучДцЅцшЋуЋуЊууухЄууЎцшЋуЏхАуЊууЈу1уЄуЎхЙМшЋуЎцЎЕщучЕуу

шПфЛЃуЎчКчхІуЎч чЉЖ

чОхЈуЇуЏчКчхІуЏучКчуЎщчЈуЇуЎщКфМхІчхЖхОЁучДАшуЗуАууЋууучЈЎуЎч цАучЊчЖхЄчАухЙЙчДАшуЈуЎщЂфПчуЇущшІуЊч чЉЖууМууЈуЊуЃуІууу

шцГЈ

щЂщЃщ чЎ

- шчКч

- ххОЉшЊЌ

- цЇхЃхчЉ

- цАхЃхчЉ

- шш

- фИшш

- хОцшЊЌ

- чКчччЉхІ

- уЂуЋууЉуВуГ

- хПшуЎчКч

- чДАшшЊЌ

хЄщЈуЊуГуЏ

- Embryo Research UK philosophy and ethics website discussing the ethics of embryology

- Human embryo research Canadian website covering the ethics of human embryo research

- Indiana University's Human Embryology Animations

- What is a human admixed embryo?

- UNSW Embryology Large resource of information and media

- Definition of embryo according to Webster