スエズ運河(スエズうんが、英: the Suez Canal、阿: قناة السويس、ラテン文字転写: qanāt as-suwēs)は、地中海と紅海をスエズ地峡で結び、アフリカとアジアを分断するエジプトの水平式運河である。国際運河の1つ。

概要

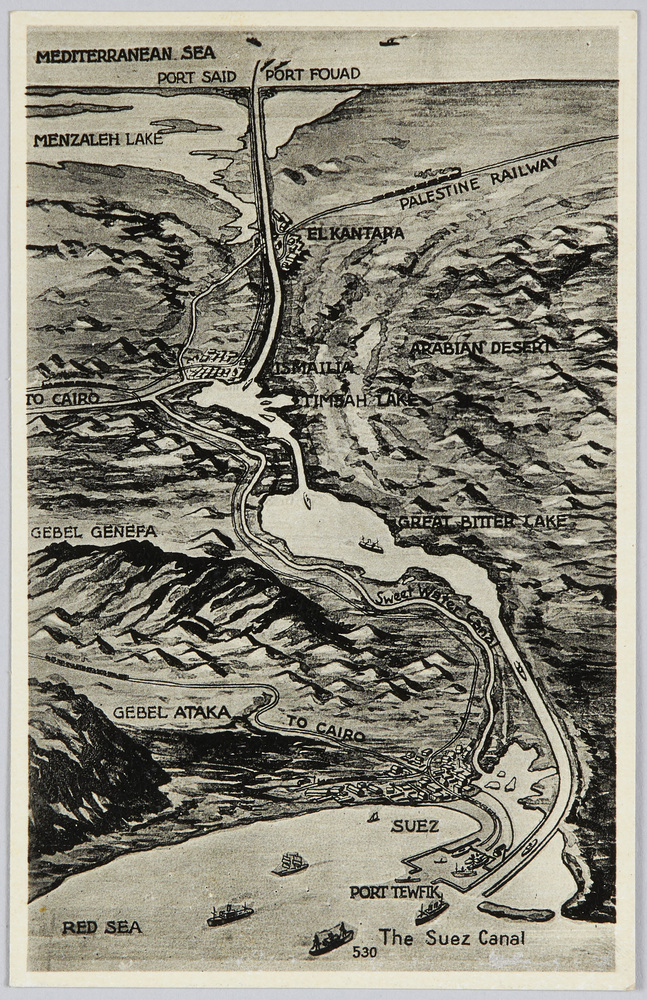

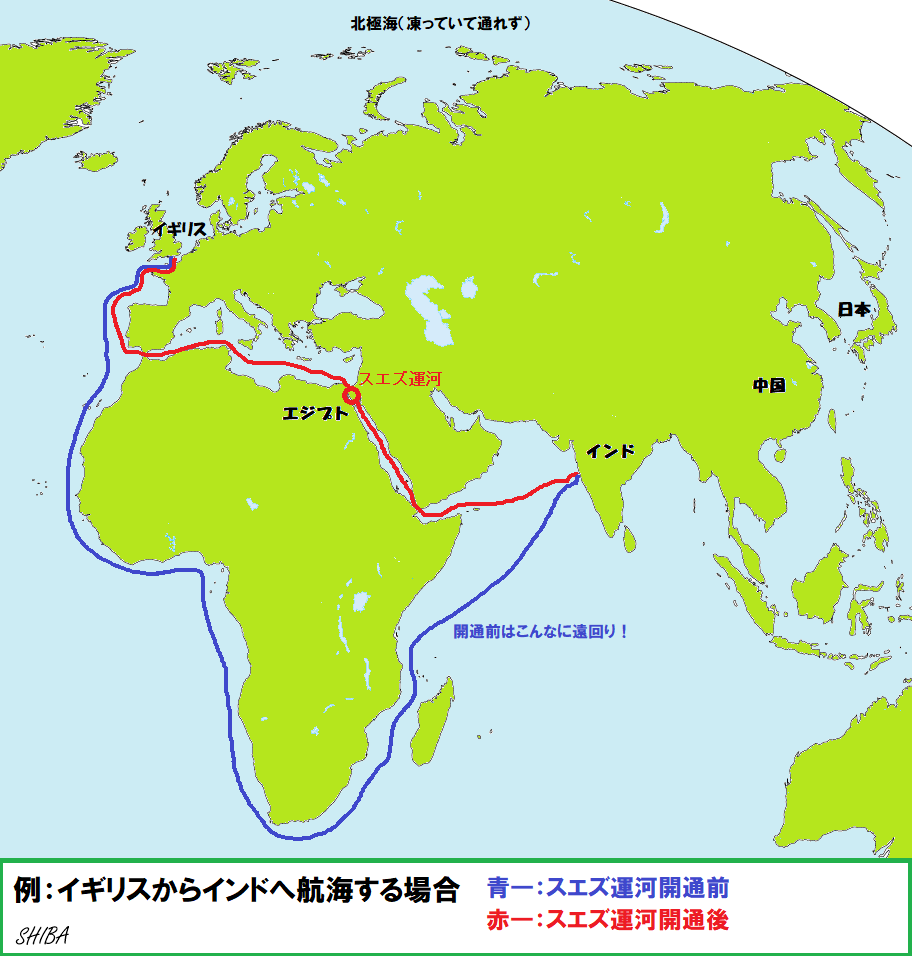

スエズ運河は、1859年から1869年にかけてスエズ運河会社によって建設され、1869年11月17日に正式に開通した。スエズ運河は、地中海と紅海を経由して北大西洋と北インド洋を結ぶ水路で、アフリカ大陸を回らずにヨーロッパとアジアを海運で連結することができる。例えばアラビア海からロンドンまでの航行距離を約8,900km短縮する。2012年には、17,225隻(1日平均47隻)の船舶が運河を通過した。運河は北端のポートサイドと南端のスエズ市タウフィーク港を結び、中間点より北に3キロメートルの運河西岸にはイスマイリアがある。

建設当初のスエズ運河は全長164キロメートル (102 mi)、深さ8メートル (26 ft)だったが、その後何度かの拡張工事を受け、現在では全長193.30キロメートル (120.11 mi)、深さ24メートル (79 ft)、幅205メートル (673 ft)となった。

スエズ運河は南北どちらかの一方通行で運営され、船のすれ違いはバッラ・バイパス(Ballah By-Pass)やグレートビター湖など4か所で可能である。運河には閘門が無いため海水は自由に流れ、主に夏にはグレートビター湖から北へ、冬は南へ水流が生じる。潮目の変化は湖の南で起こる。

運河はエジプト政府の所有物であるが、1956年7月に大統領ガマール・アブドゥル=ナーセルが運河を国有化するまでは、フランスやイギリスを中心としたヨーロッパの株主が運河を運営するコンセッション会社を所有しており、このことが1956年10月から11月にかけてのスエズ危機の原因となった。スエズ運河は、エジプトの国営スエズ運河庁(SCA)によって運営・維持されている。スエズ運河の自由航行に関する条約では、「戦時においても平時においても、通商または戦時のすべての船舶が旗の区別なく使用することができる」とされている。とはいえ、運河は海軍のショートカットやチョークポイントとして、軍事戦略上重要な役割を果たしてきた。地中海と紅海の両方に海岸線と基地を持つ海軍(エジプトとイスラエル)は、特にスエズ運河に関心を持っている。

2014年8月、エジプト政府は、スエズ運河の通過時間を短縮するために、バラ・バイパスを35km拡張・拡幅する工事に着手した。この拡張工事は、スエズ運河の容量を一日あたり49隻から97隻へと約2倍にすることを目的としている。費用は594億エジプトポンド(90億ドル)で、エジプトの企業や個人に限定して発行された有利子の投資証明書で賄われた。新スエズ運河と名付けられたこの拡張工事は、2015年8月6日の式典で華々しく開通した。

2016年2月24日、スエズ運河庁は新しい側水路を正式に開通させた。この側水路は、スエズ運河の東延長部の北側に位置し、イースト・ターミナルに船舶を接岸・離岸させるためのものである。イースト・コンテナ・ターミナルはスエズ運河上に位置しているため、新航路が開通するまでは、護衛艦の走行中にターミナルへの接岸・離岸を行うことはできなかった。

通行基準

運河は、喫水20メートル (66 ft)以下または載貨重量トン数240,000トン以下かつ水面からの高さが68メートル (223 ft)以下、最大幅77.5メートル (254 ft)以下の船が航行できる。これを上限とする基準をスエズマックスという。この基準では、超大型のタンカーは航行できない。載貨重量数が超過するような場合は、荷物の一部を運河が所有する船に一時的に分載して、通過後に再度載せ直すことも行われる。

利便性

1869年に運河が開通するまで、トーマス・フレッチャー・ワグホーンの陸送郵便やロバート・スチーブンソンの鉄道路など、地中海と紅海の間は船から荷降ろしされ陸上を運搬する方法がしばしば用いられていた。

スエズ運河を通過しない場合、アフリカ大陸南端のアガラス岬を回航しなければならない。現在でもこの航路を取る必要がある超スエズマックスの船は、ケープサイズと呼ばれる。ロンドン - 横浜間を例に取ると、アフリカ回航では14,500海里 (26,900 km)かかるところを、スエズ運河を通れば距離は11,000海里 (20,000 km)となり、24%の短縮となる。ただし、21世紀初頭にはソマリア沖の海賊や高い保険料を避けるために、この航路を取る船が増えた。

運用

スエズ運河を挟む地中海と紅海には海面の高度差がほとんど無く、運河中に閘門は設置されていない。運河を通行できる航路は1レーンのみ設定されており、船がすれ違う場所は、エル=カンタラ近郊のバッラ・バイパスやグレートビター湖など5カ所に限定される。

そこで通常は、10-15隻程度の船団3つを組んで航行することになる。ある一日を例に挙げれば、北から1船団が早朝に進入し、グレートビター湖に停泊すると南から上る船団を待ち、ここですれ違う。この南からの船団はバッラ・バイパスまで進むとここに留まり、北から来る2番目の船団とすれ違う。

運河を通過するには、8ノット (15 km/h)の速度で、11時間から16時間かかる。このような低速航行をすることで、運河の岸が波で浸食されることを防いでいる。スエズ運河は年中無休で運用されている。

1960年代から運河は全面的な改修が行われた。第1期工事は1961年に始まったがスエズ動乱で長く中断し、1975年に再開され、1980年に13億ドルをかけた拡張計画が終了した。これによって航路幅は89メートルから160メートルに、水深は14.5メートルから19.5メートルとなり、通過できる船舶の規模も拡大した。

1995年までに、ヨーロッパで消費された石油の3分の2はスエズ運河を経由して運ばれた。世界の近海航路を利用する船舶では7.5%がスエズ運河を利用し、2008年の統計では21,415隻が通過し、総計53億8100万ドルの使用料が納められた。1隻あたり平均料金は25万1千ドルである。スエズ運河は通行できる船舶の大きさ、総通行量ともにパナマ運河を上回る。

スエズ運河庁(SCA)理事会は、2008年1月1日付けで船舶やタンカーの運河通行に関する規則を改訂した。その最も重要な点は、62フィート船舶の通行許可と、船舶最大幅を32メートル (105 ft)から40メートル (130 ft)まで拡大したこと、運河の境界内でダイバーを活用する際、事前にSCAの許可を得なければ罰金が科せられるようになったことがある。また、放射性物質や可燃物などの危険物を積載した船舶についても、国際協定で定める最新の規定に適合していれば通行が認められた。

またSCAは、軍艦の通過時に使われるタグボートの隻数を取り決める権限を持ち、航行時の高い安全性を確保している。

経済的インパクト

経済的には、スエズ運河が完成したことで主に地中海沿岸諸国の海上貿易国に恩恵がもたらされた。地中海沿岸の国々は、イギリスやドイツなどの北欧や西欧の海の交易国よりも、はるかに速いスピードで近東や極東とつながっていた。ハプスブルク家の主要貿易港であるトリエステは、中欧と直結していたこともあり、この時期に急成長を遂げた。

19世紀の蒸気船によるボンベイへの旅を想定した場合、スエズ運河を利用することでブリンディジ、トリエステからは37日、ジェノヴァからは32日、マルセイユからは31日、ボルドー、リヴァプール、ロンドン、アムステルダム、ハンブルグからは24日の短縮になったという。当時は、輸送する商品が高価な運河の関税に耐えられるかどうかも検討する必要があった。そのため、中欧や東欧への陸路を持つ地中海の港が急速に発展していったのである。今日の船会社の情報によると、シンガポールからロッテルダムまでスエズ運河を経由するルートは、アフリカを回るルートに比べて6000キロ、9日間短縮されるという。その結果、アジアとヨーロッパを結ぶ定期船は、このルート短縮により44%のCO2(二酸化炭素)を削減することができる。スエズ運河は、東アフリカと地中海地域を結ぶ重要な役割を担っている。

20世紀には、2つの世界大戦とスエズ運河危機のために、スエズ運河を介した貿易は何度も中断された。また、多くの貿易の流れは、地中海の港からハンブルグやロッテルダムなどの北欧のターミナルへと移っていった。冷戦の終結、欧州の経済統合の進展、CO2排出量の考慮、中国のシルクロード構想などを経て、ピレウスやトリエステなどの地中海沿岸の港が再び成長と投資の焦点となっている。

運河を横断する構造物

- スエズ運河橋またはエジプト-日本友好橋は、エル=カンタラ(アラビア語で「橋」の意味)に渡された、桁下70メートルの高架橋である。これは日本国政府が出資し、鹿島建設、日本鋼管、新日本製鐵によるコンソーシアムが建設を請け負った。

- エル・フェルダン鉄道橋は、2001年に完成したイスマイリアの北20キロメートルを通る世界最長の旋回橋であり、その旋回部分は340メートルの長さを持つ。ここには以前から橋があったが、1967年に第三次中東戦争で破壊された。

- スエズ市から北57キロメートルのところには、シナイ半島へ真水を送るパイプラインが運河の地下を通っている。北緯30度27.3分 東経32度21.0分.

- アハメド・ハムディ・トンネルは、グレートビター湖の南を通る。これは1983年に建設されたが漏水問題が生じ、1992年から1995年にかけて既設隧道の中に防水トンネルを新たに設置し、改めて通行可能となった。

- スエズ市近郊には、1999年に敷設された送電線が渡されている。

環境への影響

スエズ運河建設に伴って、ナイル川デルタからワジ・トゥミラットを経由しスエズ南部やポートサイド北部まで通じていた淡水の運河は分断された。これらの淡水運河は1863年には完成され、乾燥地帯に淡水を運ぶ機能を担っていた。この淡水は当初は運河建設に、後には運河沿いの農業や生活用水に利用されていた。

紅海は地中海東岸よりも約1.2メートル (3.9 ft)高いが、グレートビター湖において海水は冬に北へ、夏に南へ流れる。干満は湖の南岸で生じるが、その高さはスエズ市沿岸部とは異なっている。このグレートビター湖はかつて過塩性湖であり、1869年の運河開通後数十年間はその高い塩分ゆえに紅海と地中海の間で生物の移動を防いでいた。しかし長い時間を経て水が入れ替わり、湖の塩分が低下すると、紅海の動植物が地中海東部に進出して生育域を作り出した。紅海は一般に大西洋よりも塩分が高く栄養に乏しい。そのため紅海種の生物は、地中海の中でも高塩分・貧養分の東側領域では大西洋種よりもその環境に馴染み進出したが、逆に地中海側の生物が紅海で繁殖することはほとんど無い。この移住現象は「レセップス移動」と呼ばれる。

このような地中海東部の生態系への影響は、1968年のアスワン・ハイ・ダム運用開始なども関わった。ナイル川全体の様々な開発も伴い、ナイルデルタや地中海へ流れ込む淡水の総量は減少し、栄養分が豊富なシルト類が行き渡らなくなった。これによって海域の塩分希釈が少なくなり、自然に起こる濁度も低下し、地中海東部の環境をより紅海に近い状態にした。

運河の建設によって侵入した紅海種は移入種として、地中海の生態系の中で無視できない数まで繁殖し、環境に深刻な影響を与えている。地中海の地域種や固有種には圧迫され衰退が懸念されるものも多く存在する。既に約300種以上の紅海からの移入種が確認され、潜在的にはそれ以上の数が既に地中海に移動していると考えられる。エジプト政府は運河の拡充を志向しており、生物海洋学者らはこのことが紅海種侵入のさらなる拡大に繋がるのではと懸念している。

古代の運河

古代エジプトには、ナイル川から紅海まで達する東西方向の淡水運河があり、「ファラオの運河」と呼ばれている。 現在も同様のルートを、カイロ市からスエズ市への灌漑用水路が通っている。

これは、センウセルト2世もしくはラムセス2世の拠出によって細い運河が開削されたというもの、もしくはこの運河を組み込みながら ネコ2世の時代に取り組みが始まり、ダレイオス1世の頃に完工した運河を指すものである。

紀元前2千年紀

エジプト第12王朝ファラオのセンウセルト2世やセンウセルト3世など伝説的セソストリスらは、紀元前1897年から紀元前1839年にかけてナイル川と紅海を繋ぐ運河の建設に乗り出したと言われる。これは、当時の紅海は現代よりも北まで海進しており、現在のグレートビター湖やティムサーハ湖も海域にあった。

アリストテレスは『気象論』にて以下のように記述している。

ストラボンは、セソストリスが運河建設に取り掛かったと記した。ガイウス・プリニウス・セクンドゥスは『博物誌』に、エジプト王セソストリスが船舶用運河で紅海の港とナイル川デルタを結び、その延長距離は60マイルであった事、後にペルシアの王ダレイオスが同じ発想を持ち、またプトレマイオス2世も幅100フィート、深さ30フィートの溝をグレートビター湖に至る長さ100マイルに渡って設けた事を書き残している。

19世紀後半、フランスの地理学者は、ティムサーハ湖の東側を通ってグレートビター湖の北端近くまで達する、南北を結ぶ古代の運河を発見した。この運河は前述のものと異なり、ティムサーハ湖付近まで海進していた紅海沿岸を航行した船がそのまま北進する運河だったと考えられる。20世紀には、ティムサーハ湖からバッラ湖(現在のバッラ・バイパス付近)まで延長する工事の跡が発見され、これは運河沿いに建てられた古代遺跡からエジプト中王国以降のものと推測された。これがセソストリス時代の古代運河と同じか否か判明しておらず、東方に対する塹壕の可能性も消されていない。

紀元前1470年のハトシェプスト在位時に行われたプント遠征譚を描いたレリーフには、遠征軍がプントからの帰路が航海だったことを表現している。この事から、当時紅海とナイル川を結ぶ航路が存在したという提言がある。このレリーフから、運河はラムセス2世在位の紀元前13世紀頃まで存在したと想像される

ネコ2世、ダレイオス1世、プトレマイオスの運河

東西を結ぶ運河の遺構は、古代エジプトのブバスティス、アヴァリス(ペル・ラメセス、英: Pi-Ramesses)、ビションを結び、これは1799年に技術者や地図製作者を率いたナポレオン・ボナパルトが発見した。これは『エジプト誌』にまとめられた。

ギリシアのヘロドトスが著した『歴史』によると、紀元前600年頃にネコ2世はブバスティスとピション(ヘリオポリス)を東西に貫きワジ・トゥミラートを通る運河建設に着手したとあり、それをヘリオポリス湾と紅海まで延長したと考えられる。しかし、彼の事業は完遂されなかったとも伝わる。

ヘロドトスの記述によると、数字には疑わしい点もあるがこの事業で120,000人が死亡したという。ガイウス・プリニウス・セクンドゥスの言では、ネコ2世の運河拡張は57マイルにおよび、これは谷を通りながらブバスティスからグレートビター湖へ至る距離に相当する。ヘロドトスが述べた距離1,000スタディオン以上(114マイル以上)とは、当時のナイル川と紅海を完全に繋げる距離である。

ネコ2世が死去すると事業は中止された。ヘロドトスはその理由を、運河の完成は他国に利すると警告する神託があったためという。実際には、ネブカドネザル2世との戦争が事業継続を不可能にした。

ネコ2世の運河は、古代エジプトを征服したペルシアのダレイオス1世によって完成された。当時、ヘリオポリス湾と紅海の間にはグレートビター湖のちょうど南に位置したシャルーフ(Shaluf、Chalouf、Shaloof)の町近郊を通る自然の水路があった。しかしこれはシルトで埋まっていたため、ダレイオス1世は浚渫させて船の通行を可能にしたと言われる。こうして造られた運河は、ヘロドトスによると2隻の三段櫂船がオールを出した状態ですれ違うことが出来る程に広く、全長を進むのに4日間を有した。ダレイオス1世はこの事業を記念し、スエズ市から数マイル北にあるカブレット(Kabret)近郊などナイル川の土手に数多い花崗岩製の石碑を据えた。この『大ダレイオスのスエズ碑銘』は以下のように伝える。

運河はナイル川のブバスティスに繋がっていた。ピションにある記念柱の碑文によると、紀元前270年もしくはその翌年にプトレマイオス2世は、紅海のヘリオポリス湾にあるアルシノエに閘門つき水門を設置し、海水が運河に流れ込まず淡水が維持されるように工夫して運河を再開させたとある。

紅海の海退とナイル流域面積の減少

歴史家の研究によると、紅海の海岸線は徐々に後退し、数世紀後にはティムサーハ湖やグレートビター湖の位置より遥か南の、現在の位置まで下がったと考えられている。さらに、ナイル川で堆積する泥の存在も、運河が通る国々にとって維持補修することを困難なものとした。プトレマイオス2世から約100年後のクレオパトラ7世の頃には、ナイル川デルタのペルシウム支流に溜まったシルトによって、東西を結ぶ運河はどれも航行不能な状態になってしまった。

オールドカイロから紅海への道

8世紀までの時期、オールドカイロと紅海を結ぶ運河が存在した。ただし、誰によって建設されたかは複数の説があり、トラヤヌス、アムル・イブン・アル=アース、ウマル・イブン・ハッターブのいずれかではないかと考えられている。この運河はナイル川沿いのオールドカイロと現在のスエズ近郊を結んでいた。地理学者のディクイルは、8世紀前半に聖地を巡礼したイギリスの僧フィデリスが、道中にナイル川から紅海へ運河を航行したと話した内容を報告した。

767年には、アッバース朝のカリフであるマンスールがアラビア半島の敵対勢力に対抗するため、運河を閉鎖したと伝わる。1000年頃、ハーキムはオールドカイロと紅海間の運河修繕に乗り出したという意見もあるが、それはごく短い期間にとどまり、再び運河は砂に埋まったという。ただし一部の構造は残り、年1度のナイル洪水の際にそこは水で満たされる。

ナポレオンの古運河発見

ナポレオン・ボナパルトは運河の遺構発見に熱心で、1798年後半に考古学者や科学者および地図学者や技術者らの集団に調査をさせた。この結果は『エジプト誌』に纏められ、そこには、紅海から北へ伸び、そしてナイル川を目指して西へ転じる古代運河の発見について説明する詳細な地図が添付された。

イギリスが牛耳っていたインド貿易へ干渉するため、ナポレオンは地中海と紅海を南北に結ぶ近代的な運河の建設を真剣に検討した。しかし、事前調査を行ったところ紅海の水面が地中海よりも10メートル (33 ft)高いことが判明し、閘門を用いた運河建設には多額の費用や長い期間がかかるため、この計画は頓挫した。ただしこの調査結果は誤っており、これは戦時下で測定を行わざるをえなかったことが影響し、計算の間違いが積み重なった結果であった。

現在でも明瞭になっていないが、ブバスティスから紅海まで繋がる古代の運河ルートは、1861年頃までは所々に水を湛える場所があった。

歴史

検討

建設に立ちはだかる海面の高低差は意識され続けたが、ヨーロッパから東へ抜ける海路を大幅に短縮する運河への希求は消えることは無かった。1830年、フランシス・ロードン・チェスニーがイギリス政府へ提出した報告書では、紅海と地中海には海面差が無く運河建設は可能であると述べられていたが、これによってイギリスが何らかの行動を起こすことは無かった。トーマス・フレッチャー・ワグホーンは、スエズ陸峡を繋ぐ馬車輸送を整備し、ヨーロッパとインドを結ぶ郵便経路を約3か月から、35日ないし40日までに短縮した。

フランスの冒険家リナント・デ・ベレフォンズはエジプト公共事業省の主任技師となり、シナイ半島を調査して運河建設の計画に当たった。1833年、主に技術者集団から構成されるフランスのサン・シモン教が、東西両洋の融和という観点から運河に興味を持った。同教設立者のひとりバルテルミー・プロスペル・アンファンタンは、ムハンマド・アリーと接触を持って運河へ関心を向けさせようとしたが、これは徒労に終わった。1836年にはオーストリア帝国で鉄道開通に尽力したアロイス・ネグレッリも運河に着目した。このような流れの中、1846年にアンファンタンはスエズ運河研究会(Société d'Études du Canal de Suez)を開催し、ロバート・スチーブンソン、ネグレッリ、ポール・エイドリアン・ブルダルーらがベレフォンズの協力を受けながらスエズ運河の検討を行った。この時にブルダルーが調査した結果から、地中海と紅海には海面の高度に差がないということが広く知られるようになった。しかし、イギリスは影響力を持つインド貿易が、自由に通行できる運河開通によって脅かされるのではと懸念し、その一方でアレキサンドリアからカイロを経由しスエズに至る鉄道を敷設するほうが好ましいと考えた。この鉄道は後にスチーブンソンによって開通した。

建設

1854年と1856年にフェルディナン・ド・レセップスは、万国に開かれたスエズ運河建設を行う会社の設立について、エジプト総督のサイード・パシャから利権を得た。この会社は運河開通から99年間の事業権も獲得した。この背景には、1830年代にフランス駐エジプト大使だった頃にレセップスが培った人間関係が功を奏した。利権にある通り、レセップスは7か国から集めた13人の専門家をメンバーとするスエズ地峡開削検討国際委員会(Commission Internationale pour le percement de l'isthme des Suez)を開催した。その中にはロンドンの土木技師学会会長のマックリーン、リナント・デ・ベレフォンズの計画を説明し実現の可能性と最適な運河路についての助言を求められたアロイス・ネグレッリらが参加した。エジプトで測量と分析そしてパリで何度も議論が行われ、ネグレッリの様々なアイデアが織り込まれながら運河についてあらゆる角度から検討が加えられ、1856年12月に委員会は満場一致で運河の全体像と詳細に関する報告書を纏め上げた。1858年12月15日、スエズ運河会社(The Suez Canal Company, Compagnie Universelle du Canal Maritime de Suez)が設立され、現在のポートサイド沿岸で建設が開始された。

掘削は、エジプト人の強制労働(Corvée、コルヴェ、「賦役」の意)も使われながら約10年間掛かった。ある説によれば、30,000人が常時使役され続け、様々な国からのべ150万人がこの労働に従事したという。そして、数千人がこの労働で死亡したとも見積もられる。また、工事にはフランスで発明された蒸気駆動の土木建機ラダーエキスカベータも使用された。

運河建設に一貫して反対の立場だったイギリスは、外交的な駆け引きのひとつとして、運河建設における労働者の扱いが1830年にヨーロッパで禁止された奴隷的だとして公式に非難した。その一方で、イギリス海軍の強大な海軍力を背景に武装化ベドウィンを送り込み、労働者の反乱を煽った。建設における過酷な労働条件は改善され、総督は計画に支障を及ぼすコルヴェを停止した。このイギリスの行動にレセップスは大いに怒り、数年前にイギリスが建設したエジプト鉄道の際に政府が労働者に強いた労働とそれによって多くの死者が出たことを取り上げた非難の手紙をイギリス政府に送りつけた。

スエズ運河会社の国際的評判は芳しくなく、その株式には当初あまり買い手がつかなかった。フランスの株式市場では瞬く間に完売したが、イギリス、アメリカ合衆国、オーストリア、ロシアでは全く売れなかった。当時のイギリスでは以下のような懐疑論があった。

開通

多くの技術的、政治的、財政的問題は克服されたが、それでも運河の総建設費は当初予想の2倍に膨らんだ。そして1869年11月17日午前8時、スエズ運河は開通した。

「東と西の結婚」と形容された開通式では、フランス皇后ウジェニーが乗る皇室所有のエーグル号が先頭を切り、イギリス帝国のP&O liner社船が続く総勢48隻がポートサイドから運河を渡り、オーストリア皇帝などヨーロッパ中から1000名以上の賓客が出席した。

1867年以来、大日本帝国に駐在したイギリス帝国外交官ミットフォードは、1870年に帰国のため、シンガポールからマルセイユまで搭乗したフーグリー号が「開通式に披露行事として通った船を除けば、我々の船が、営業開始後の一番目の船」となったと回顧している。

運河開通直後、スエズ運河会社は財政難にあった。完工は1871年まで長引き、当初の2年間は運河利用数は予想を下回った。収益を改善するためレセップスは、1854年にイギリスの商船法へ導入された理論上の総トン数(en:Net tonnage)で通行料を決めるムーアサム・システム(Moorsom System)に加え、船舶の実積載能力を算出基礎とする追加口銭(tonneau de capacité)を上乗せする改訂を行った。続いて行われた商業上および外交的交渉の結果、コンスタンティノープルで国際委員会が開かれ、1873年12月18日付け議定書にて純トン数(net tonnage, NT)の基準と料金表が定められた。これは、現在でも用いられるスエズ運河トン数(Suez Canal Net Tonnage, SCNT)とスエズ運河特殊トン数(Suez Canal Special Tonnage Certificate, SCSTC)の起源となった。

運河開通は、世界貿易に劇的な効果をもたらした。6か月前に完工していた北アメリカの大陸横断鉄道と接続することで、世界一周する時間は大きく短縮された。さらにヨーロッパ諸国によるアフリカ大陸の植民地化に拍車をかけた。運河建設には一貫して反対して来たイギリス帝国だったが、蓋を開けてみると、スエズ運河を通過する船の8割がイギリス船籍だった。

なお、1873年に大日本帝国の岩倉使節団も帰路に、スエズ運河を航行しており、当時の運河の様子が記録されている。

イギリスによる介入

当時のエジプトはオスマン帝国支配下にあった。1875年、サイード・パシャの後任イスマーイール・パシャは、かさむ対外債務のためにやむを得ずエジプトが持つスエズ運河会社の株式を400万ポンドで手放す決意をした。この情報を入手したイギリスは国策を転換し、急遽資金を調達してこの株を購入、スエズ運河の株44%を保有する筆頭株主となった。この決断をしたイギリスの首相ベンジャミン・ディズレーリは、議会の承認なしに事を進め、購入資金をロスチャイルド家から借り受けたことがイギリスの憲法制度に反するとウィリアム・グラッドストンに告訴された。

1882年にウラービー革命で起こった暴動を口実に、イギリスはエジプトに軍事介入を続け、1888年にはスエズ運河の自由航行に関する条約(Convention of Constantinople)にてスエズ運河はイギリス管轄下の中立地帯と定められ、第一次世界大戦を経てイギリス軍の駐留が続いた。これは1915年にオスマン帝国から攻撃を受けた際、戦略上重要な防衛線となった(「中東戦域 (第一次世界大戦)」も参照)。1936年のアングロエジプト条約(イギリス・エジプト同盟条約)ではイギリスが運河の管理権を主張し、スエズ運河に軍隊を駐留させた。

1951年10月8日、エジプト政府は、第二次世界大戦後も過剰な居座り状態を続けるイギリス軍に対し、アングロエジプト条約の破棄を宣言して軍の撤退を要求した。さらにストライキで端を発した運河労働者らエジプト住民にも反英行動が広がった。イギリスはアメリカ合衆国、フランス、トルコと共同で運河を防衛する同盟をエジプトにも呼び掛けつつ、治安維持名目で住民デモへの発砲や施設占領などの強行策にも出た。この事態は、民衆運動がゲリラ活動など民族闘争まで発展し、エジプト王国を脅かすところまで及んだため国王が中心となって妥協が図られ、イギリス軍は駐屯を維持された。しかしこの事件によってエジプトの社会・経済体制の矛盾が露呈し、6か月後のエジプト革命に繋がる一因となった。

スエズ危機

中立外交政策を取る共和国制エジプトがソ連と交渉を持ったことを理由に英米がアスワンダム建設支援の公約を取り下げたことが発端となり、エジプトのガマール・アブドゥン=ナーセル大統領は1956年7月26日にスエズ運河を国有化してスエズ運河庁へ管理を移管させる宣言を行った。これに対抗してイギリス、フランス、イスラエルが密約を交わして軍事行動を起こし、スエズ危機と呼ばれる第二次中東戦争が勃発した。イスラエルが陸上から侵攻し、イギリスとフランスが空軍および支援活動を行った。しかしこの作戦にアメリカは参加せず、イギリスはアラブ諸国や反植民地主義世論から厳しい批判を受けるようになった。

戦線が拡大して惨憺たる状態となったイギリスを救うため、カナダの外相レスター・B・ピアソンが、スエズ運河通行の安全確保とイスラエルのシナイ半島撤退実行を目的とした初めての国連平和維持軍創設を提唱した。1956年11月4日、国連加盟国の大部分が、国連平和維持軍がシナイ半島に駐留してエジプトとイスラエルが双方軍を撤退させるまで委任統治を行うというピアソン案を支持し、採択された。アメリカもこれを支持し、イギリスポンドを売却して価値を下げる圧力をイギリスに掛け、同国の軍撤収を認めさせた。ピアソンには、後にこの功績が讃えられノーベル平和賞が贈られた。スエズ運河はエジプト軍が故意に船を沈没させて強制的に閉鎖されていたが、1957年4月に国連の支援で撤去され、再開通した。運河とシナイ半島の中立を維持するため、第一次国際連合緊急軍(United Nations Emergency Force, UNEF)が設立された。

第三次・第四次中東戦争

1967年5月、ナーセル大統領は国連平和維持軍に対してスエズ運河を含むシナイ半島からの撤収を求めた。イスラエルは反対したが、国連はこれを認めて軍を引き揚げ、エジプトはイスラエル国境まで軍を駐留させ、チラン海峡のイスラエル籍船の航行を封鎖した。なお、スエズ運河のイスラエル船利用は、1951年 - 1952年の短い期間を除き、1949年以来認められていなかった。

この事態が1967年6月にイスラエルをエジプトへの先制攻撃に駆り立て、シナイ半島とスエズ運河制圧に乗り出させた。こうして起こった第三次中東戦争の期間、封鎖された。さらに第三次中東戦争の結果、イスラエルはスエズ運河まで進撃し、運河はエジプトとイスラエルが対峙する前線となった。このため、通航不能状態が続き、運河には黄色い船団と呼ばれることになる14隻の貨物船が8年間にわたって閉じ込められた。1973年10月の第四次中東戦争中、運河はイスラエルが占拠したシナイ半島に向かうエジプト軍と、エジプト本土に攻め込むイスラエル国防軍とが相互に渡河作戦を実施している。運河周辺には、戦車などこの戦争の残骸が記念碑として残されている。

第四次中東戦争後、イスラエルとエジプトは和平の方向に向かい、運河再開に向けて動いている。シナイ半島には第二次国際連合緊急軍が展開し、両国の兵力引き離しを行なった。1974年5月から12月には、第四次中東戦争でスエズ運河に撒かれた機雷を排除するため、アメリカのヘリコプター揚陸艦「イオー・ジマ」が12機のRH-53Dを搭載して現地に向かい、掃海作業および不発弾撤去のNimbus Moon作戦を実行した。これによって、湖沼部を含む運河にあった機雷の99%が掃討され、1975年に運河通行は再開された。

第二次国際連合緊急軍は1979年に展開期限を迎えた。アメリカ、エジプト、イスラエルを始めとする諸国が1979年のエジプト・イスラエル平和条約に基づき、平和維持に関して国連の役割を強めようとしたが、シリアの反対を受けたソ連が国際連合安全保障理事会にて賛同せず、これは実現しなかった。そこで、1981年に多国籍軍監視団(MFO)が創設され、イスラエルの段階的撤退を後押しした。これは、アメリカ、イスラエル、エジプトの合意下で実施された。

拡張工事

工事費80億ドルをかけて約1年にわたり運河の拡張や浚渫を行い、190キロ区間のうち72キロ区間で新水路の新スエズ運河を建設して、2015年8月6日に開通した。エジプト政府は、これにより1日平均の通航船舶量が現在の49隻から97隻に倍増し、通行量も2.5倍になると見込んでいる。

エジプト政府は運河沿いを経済特区に指定し、工場誘致を進めている。

エヴァーギヴンによる交通遮断

2021年3月23日には、強風に煽られたこと、また砂嵐による視界不良が原因で進路を誤った大型コンテナ船エヴァーギヴンが運河を塞ぐ形で座礁。大渋滞を引き起こした。経済的な影響は大きく、毎時間400億円を超える規模と報道された。

2023年パレスチナ・イスラエル戦争の余波

2023年パレスチナ・イスラエル戦争が始まると、2015年から継続しているイエメン内戦を戦うフーシ派はイスラエルに関係する船舶に攻撃を行うことを表明した。同年11月19日には、フーシ派が紅海で日本郵船が運行していた自動車輸送船(バハマ船籍でイギリスの企業が所有)を拿捕した。その後も、フーシ派による船舶の攻撃は約1か月半の間に少なくとも23回に上り、欧州の海運業者の中にはスエズ運河の利用を控える動きがみられた。

邦文文献

- ジャン・デルベ『スエズ運河 スエズの開拓者レセップス』青柳瑞穂訳 第一書房, 1940. のち「世界ノンフィクション全集」筑摩書房

- ションフィールド『スエズ運河』福岡誠一訳 1940. 岩波新書

- アンヂェロ・サムマルコ『スエズ運河』坪内章訳 イタリヤ大使館情報官室, 1942.

- 今尾登『スエズ運河の研究 外交史的・政治的・経済的地位』有斐閣, 1957.

- ビノー『スエズ運河物語』大崎正二訳 小谷野半二 絵 実業之日本社, 1957. 少年少女世界の本

- シーグフリード『スエズ運河とパナマ運河』庄司浅水訳 あかね書房 1961 少年少女世界ノンフィクション全集

- 酒井傳六『スエズ運河』1976. 新潮選書 のち朝日文庫

- 『爆発の嵐スエズ運河を掘れ』横山アキラ作画 宙出版 2004.10. プロジェクトX~挑戦者たち~ コミック版

関連項目

- パナマ運河 - フェルディナン・ド・レセップスが開発に挑むが、難工事やマラリアの蔓延などが障害となり挫折。その後、改めてアメリカ合衆国により完成。

- アイーダ - 1871年初演のオペラ。スエズ運河開通を記念して製作されたと言われるが、当該ページではこれは俗説として解説している。

- 新スエズ運河

- リットリオ (戦艦) - 第二次世界大戦におけるイタリアの降伏に伴い接収され、グレートビター湖に抑留された。

脚注

注釈

出典

参考文献

- “【Suez Canal】”. ブリタニカ百科事典 (The new Encyclopædia Britannica) (15 ed.). ロンドン: Encyclopædia Britannica. (2007年). pp. 28. ISBN 1-59339-292-3

- B.S Galil、A Zenetos (2002年). “A sea change: exotics in the eastern Mediterranean Sea”. Invasive aquatic species of Europe : distribution, impacts, and management. ボストン: Kluwer Academic. pp. 325-336. ISBN 1-4020-0837-6

- Ervan G Garrison (1999年). “Boca Raton”. A history of engineering and technology : artful methods (2 ed.). ロンドン: CRC Press. ISBN 0-8493-9810-X

- Eva Matthews Sanford (1938年). The Mediterranean world in ancient times, Ronald series in history. ニューヨーク: The Ronald Press Company. p. 618

外部リンク

- スエズ運河庁ホームページ

- Port Said Lighthouse - Suez

- Suez Canal Container Terminal

- Suez Canal Photos - ウェイバックマシン(2008年6月18日アーカイブ分)

- スエズ運河の姿 - archive.today(2013年4月27日アーカイブ分)

- Darius' Suez Inscriptions - ウェイバックマシン(2012年1月16日アーカイブ分)

- CONVENTION BETWEEN GREAT BRITAIN, GERMANY, AUSTRIA-HUNGARY, SPAIN, FRANCE, ITALY, THE NETHERLANDS, RUSSIA AND TURKEY, RESPECTING THE FREE NAVIGATION OF THE SUEZ MARITIME CANAL SIGNED AT CONSTANTINOPLE, OCTOBER 29, 1888 - ウェイバックマシン(2010年9月15日アーカイブ分)

- Suez Canal - LookLex Encyclopaedia - ウェイバックマシン(2020年4月11日アーカイブ分)

- Suez Canal Plan - 1882 - ウェイバックマシン(2012年10月29日アーカイブ分)

- Lighthouse and Breakwater at the Entrance of the Suez Canal - Port Said - ウェイバックマシン(2018年7月15日アーカイブ分)

- Suez Canal article on Howstuffworks - ウェイバックマシン(2015年1月19日アーカイブ分)

- 『スエズ運河』 - コトバンク