カーン=ヒリアード方程式(カーン=ヒリアードほうていしき、英: Cahn–Hilliard equation)とは、ジョン・W・カーンとジョン・E・ヒリアードの名にちなむ数理物理学の方程式である。単一の均一混合物から2つの区別できる相が生成する相分離のなかでも、スピノーダル分解と呼ばれる時間発展の過程を記述する。高分子の混合物や合金のモデルとして用いられる。

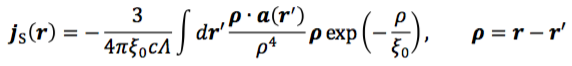

を流体の濃度とし、 で領域を表すとしたとき、カーン=ヒリアード方程式は次のように記述される:

ここで は単位が であるような拡散係数で、 は領域の間の遷移領域の長さを表す。また は時間についての偏微分で、 は 次元におけるラプラシアンを表す。さらに、量 は化学ポテンシャルと解釈される。

カーン=ヒリアード方程式はアレン=カーン方程式と関連する。また同様に、確率カーン=ヒリアード方程式は確率アレン=カーン方程式と関連するものである。

特徴と応用

カーン=ヒリアード方程式に対する数学者の興味は、与えられた滑らかな初期データに対するその一意な解の存在、コホモロジー的な解釈、計算等にある。 一意性の証明は、本質的にはリャプノフ関数の存在に依るものである。具体的に、自由エネルギー関数として

を定めると、

が得られ、したがってその自由エネルギーはゼロへと減衰する。このことはまた、領域への分離が、方程式の発展の漸近的な結果であることを意味している。

実際の実験においても、二成分混合系の相分離は観測されている。その分離は、次の事実により特徴付けられる。

- 分離された領域の間に、転移層(transition layer)が存在する。転移層は函数 で与えられるプロファイルと、長さ で特徴づけられる。その理由は、その函数がカーン=ヒリアード方程式の平衡解だからである。

- また興味の注がれる点として、分離された領域が時間についてべき則に従って成長する、という事実が挙げられる。すなわち、 を典型的な領域の大きさとすれば、 が成立する。これはリフシッツ=スリョゾフ則であり、カーン=ヒリアード方程式に対しては厳密に証明されており、二元流体についての数値実験や実際の実験においても観測されている。

- カーン=ヒリアード方程式には、保存則 の形状も存在する。ここで である。したがって、相分離過程は総濃度 を保存するもので、 が成立する。

- 片方の相のみがもう片方に比べ顕著に豊富であるとき、カーン=ヒリアード方程式はオストワルド熟成として知られる現象を見せる。このときマイナー相は球状の小さな水滴を形成し、小さい水滴は拡散を通じてより大きな水滴へと吸収される。

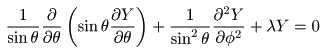

カーン=ヒリアード方程式は、様々な分野において応用されている。例えば、界面における流体の流れ、高分子科学、産業的な応用、などである。二元混合に対するカーン=ヒリアード方程式の解は、ステファン問題の解やトーマスとウィンドルのモデルの解とよく一致することがしめされている。 高分子科学では、線形項がついた

が用いられることが多い。ただしはの平均である。

脚注

参考文献

英文

- J. W. Cahn and J. E. Hilliard, “Free energy of a nonuniform system. I. Interfacial free energy,” J. Chem. Phys 28, 258 (1958).

- A. J. Bray, “Theory of phase-ordering kinetics,” Adv. Phys. 43, 357 (1994).

- J. Zhu, L. Q. Chen, J. Shen, V. Tikare, and A. Onuki, “Coarsening kinetics from a variable mobility Cahn–Hilliard equation: Application of a semi-implicit Fourier spectral method,” Phys. Rev. E 60, 3564 (1999).

- C. M. Elliott and S. Zheng, “On the Cahn–Hilliard equation,” Arch. Rat. Mech. Anal. 96, 339 (1986).

- T. Hashimoto, K. Matsuzaka, and E. Moses, “String phase in phase-separating fluids under shear flow,” Phys. Rev. Lett. 74, 126 (1995).

- T. Ursell, “Cahn–Hilliard Kinetics and Spinodal Decomposition in a Diffuse System,” California Institute of Technology (2007).

和文

- 降旗大介, 恩田智彦, & 森正武. (1993). Cahn-Hilliard 方程式の差分法による数値的解析. 日本応用数理学会論文誌, 3(3), 217-228.

- 降籏大介, & 森正武. (1996). Cahn-Hilliard 方程式に対するある差分スキームの安定性と収束性について (科学技術における数値計算の理論と応用).

- 降旗大介, 恩田智彦, & 森正武. (1992). 差分法に対する拡張安定性とその Cahn-Hilliard 方程式への応用. 情報処理学会研究報告ハイパフォーマンスコンピューティング (HPC), 1992(26 (1991-HPC-040)), 17-26.