ジェンダー表現(ジェンダーひょうげん、英:Gender expression)は、容姿、しぐさ、言葉づかい、行動をはじめとするアイデンティティの外的な表現のうち、社会においてジェンダーと結びつけられているものを指す。特にフェミニニティ(女らしさ)やマスキュリニティ(男らしさ)に関連した表現を指す。性表現、性別表現、ジェンダー・エクスプレッションとも呼ばれる。

メディアにおけるジェンダー描写がジェンダー表現と呼称される場合もある。

概要

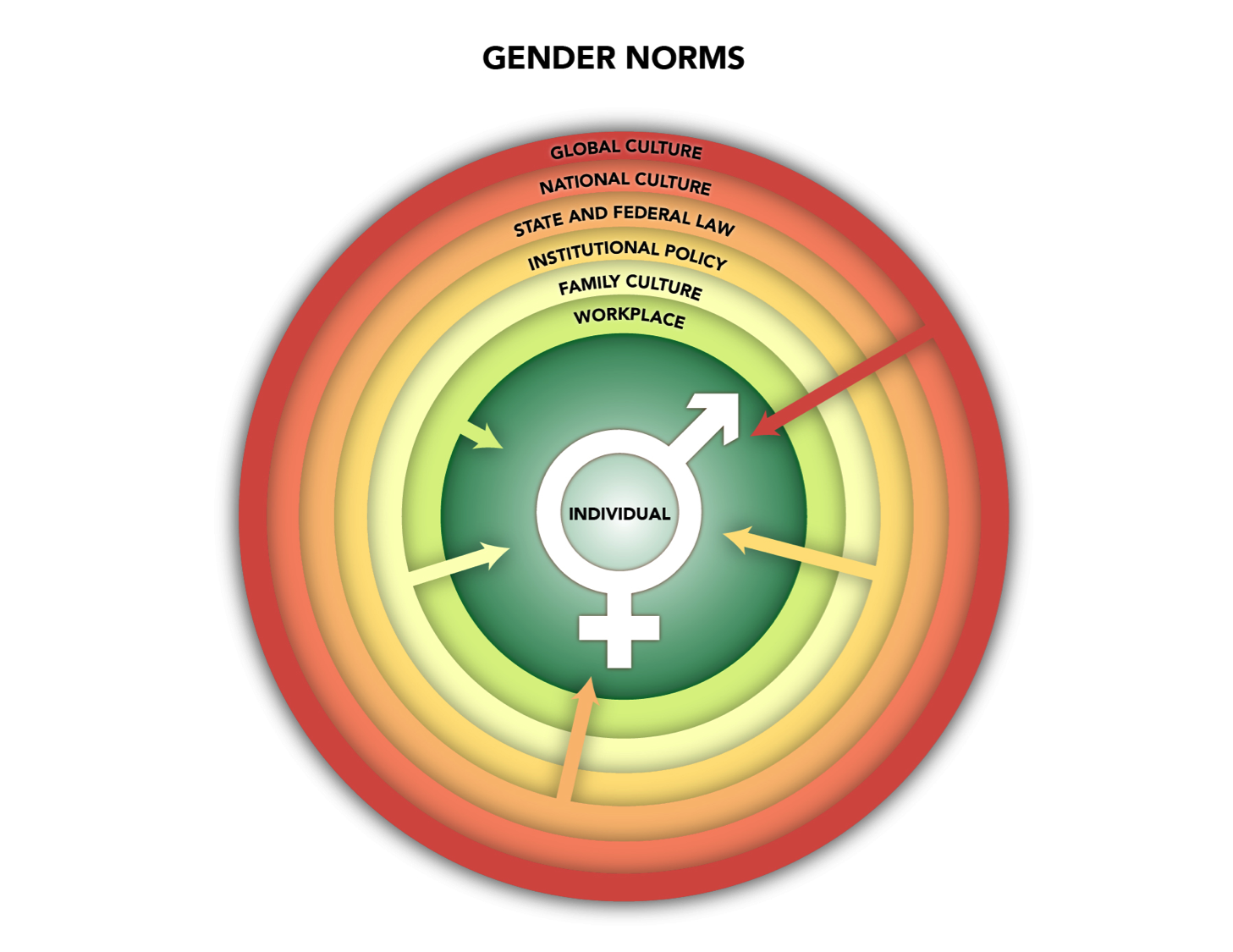

多くの文化において、女と男というジェンダー・バイナリーを基本としたジェンダーに関する規範が存在する。その規範の中では、外的に認識されたジェンダーや割り当てられた性別をもとに、規範的であるとされるジェンダー表現(女らしさ、男らしさ)が存在する。これらのジェンダー表現には、言葉づかい(女ことば、男ことば)、服装、メイクや髪型などの容姿、使用する代名詞(彼、彼女など)や名前、性役割に基づいた行動、しぐさ、声など、社会的にジェンダーを示唆する様々なものが含まれる。

個人のジェンダー表現は、ジェンダー・アイデンティティ(自身のジェンダーに対する内的認識)の外的な表象であることが多いものの、必ずしもそうではない。個人のジェンダー表現は二元的なものではなく、総合的に女らしいとされるジェンダー表現をするからといって、男らしいジェンダー表現を全くしない訳ではない。また、ジェンダー表現は固定的なものではなく、普段は男らしいとされるジェンダー表現をする人が時によっては女らしい表現をすることもある。また、二元的でないジェンダー表現が「中性的」と表現されることもある。

規範的でないとされるジェンダー表現をする人のことをジェンダー規範に従わないことを意味するジェンダー・ノンコンフォーミングと称することがある。そういった規範に従わないジェンダー表現をする人は、トランスジェンダーやノンバイナリーの人だけでなく、スカートを履くシス男性のように規範的でないジェンダー表現をするシスジェンダーの人も含まれる。トランスジェンダーの人は社会的なトランジションの一環として、自身のジェンダー表現を変更することがある。

個人が表現するジェンダーはその人の性的指向や割り当てられた性別とは独立しているが、関連していると誤って認識されることがあり、場合によっては差別や迫害に繋がる(後述)。非規範的なジェンダー表現をすることで受ける迫害や差別を懸念して、自身のジェンダー・アイデンティティと一致しないジェンダー表現を行っている人もいる。

「ジェンダー表現」は、性的指向と性同一性に関わる国際人権法の適用に関する原則であるジョグジャカルタ原則に、ジェンダー・アイデンティティ、性的指向、性別に関する身体的特徴に並んで明記されている。また、カナダをはじめとした一部の国において、基本的人権の保障の枠組みに含まれている。

ジェンダー表現に関する誤った認識

ジェンダー表現と性的指向は直接的には関連していない。しかし、異性愛が普通だとされる社会において規範的でないとされる同性愛者は、ジェンダー表現においても非規範的だと認識されることがある。ジュディス・バトラーによると多くの人は他人の「見た目」をもとにその人の性的指向を推定することが多いとし、それが性的指向とジェンダー表現が関連するという誤った認識につながっていると指摘した。

このような誤った認識にのため、実際のジェンダー表現にかかわらずゲイ男性は女性らしさを持つものだと考えられ、レズビアン女性は男性らしさを持つものだと認識されることがある。また、フェミニンなジェンダー表現をする男性や、マスキュリンなジェンダー表現をする女性は、異性愛者やシスジェンダーであったとしても、同性愛者であったりトランスジェンダーだと誤って認識されることがある。フェミニンなジェンダー表現をすることで知られる著名人ryuchell は「男の子のことを好きになったほうが、みんなからしたら分かりやすかったかな」「嘘ついているように見られているのかな」と、自分がフェミニンな表現をする上での悩みを語った。

スタンシー・ホルンが思春期の子どもを対象に行なった研究では、出生時に割り当てられた性別と一致しないジェンダー表現を行う人はハラスメントや差別の対象となりやすいことが指摘された。また割り当てられた性別とは違う非規範的なジェンダー表現を行う同性愛者は、規範的なジェンダー表現を行う同性愛者に比べてさらに受け入れられにくくなることも指摘された。また、シスジェンダーで異性愛者である男性が女性らしい(「女々しい」)ジェンダー表現を行った場合も差別に晒される場合があることが示された。

脚注

参考文献

- Serano, Julia (2016). Whipping Girl: A transsexual woman on sexism and the scapegoating of femininity (2nd ed.), Berkeley, CA: Seal Press

関連項目

- 言語と性

- ドラァグ

- 性別威圧

- セクシュアル・オリエンテーション(性的指向)

- ジェンダー・アイデンティティ(性同一性・性自認)

- アンドロジナス