失敗国家(しっぱいこっか、英: failed state)、破綻国家(はたんこっか)、或いは崩壊国家(ほうかいこっか、英: collapsed state)とは、権力の弱体化によって政府が国家の構造(主権国家体制)を制御できなくなり、政府が果たすべき基本的な責務(例えば、1.正常に作動する法体系の維持、及び2.国民に対する電気・水道・教育・病院といった公共サービスの提供等)を果たせなくなっていると考えられる国のことである。

ただし、国家がどの程度機能不全になれば「失敗国家」と見なすかについては当事者によって異なっており、地政学的に重大な結果や悪影響を及ぼす可能性がある事から特定の国家を「失敗国家」と宣言する行為には議論の余地がある。

定義・識別方法

失敗国家について統一された見解はないが、アメリカ合衆国のシンクタンクの一つである平和基金会(FFP)は以下の通り定義している。

FFPは、これらの症状によって国家の機能が低下し、一つまたは複数の危機によって深刻な影響を受ける国を2014年から脆弱国家(ぜいじゃくこっか、英: Fragile state)と呼称している。

定義

- (国家が有する)領域に対する物理的な統制の喪失、或るいは合法的な軍事力の独占(暴力の独占)の喪失。(The loss of physical control of its territory or a monopoly on the legitimate use of force.)

- 集団の意思決定を下す為の正統な権限に対する侵害。(The erosion of legitimate authority to make collective decisions.)

- 合理的な公共サービス(公益事業)の提供不能。(An inability to provide reasonable public services.)

- 国際社会の正式な一員として他国と接触する能力(外交活動)の不能 (The inability to interact with other states as a full member of the international community.)

その他

またFFP以外では、喜多悦子が、失敗国家を見分ける2つの簡単な基準として①「警察官や兵士の給料をきちんと払えていない国」と②「教師の給料をきちんと払っていない国」の2点を挙げている。

特徴及びテロリストとの関係

失敗国家にしばしば見られる特徴は、社会的、政治的もしくは経済的な破綻である。 名目的に存在する政府は政治的・組織的に腐敗することで国内を統治する能力をほぼ喪失し、政府の正統性が弱体化すると共に政府と同等かそれ以上の権力を有する集団が誕生すると内戦状態に至る。政府の統治外にある地域を実効支配しているのは軍閥(warlord)等地域の有力者であり、彼らの持つ私兵集団の軍事力で支配力を行使している。これらの中には、元は正規軍であったが兵士の給料の不払い等が続いた結果、駐屯地や部隊が私兵化した例も多い。中央の統制が及ばないので、地方ごとに有力者が勝手に独自の軍事組織を持ち、その他にも大小様々な自警団や盗賊が出没する。政府に頼れなくなった民衆は自力救済のため、有力者に頼ったり自警団を結成するなどの行動を起こす。

もっとも、失敗国家の政府は一般に、国際的に国家主体と認められ徴税権やODA等の利権を持っているだけであり、実態は私兵組織と変わらない事が多い。例えば、ソマリアのバーレ政権末期では、首都・モガディシオの大統領官邸を中心にした数百メートルの範囲にしか支配力が及ばなかった。

失敗国家の国民生活は例外無く悪化する。これは政府の無力、腐敗によって行政が機能しなくなり、警察、医療、電気、水道、交通、通信等の社会インフラストラクチャーが低下する為である。中でも治安は急速に悪化し、給料の遅配等により軍隊や警察では職場放棄やサボタージュが発生する。暴力装置たる兵士や警察官が、自ら犯罪を実行する事態が起こる。この治安の悪化により、生産力と国民のモラルが低下する。農民が土地を捨てて難民化し飢餓が蔓延したり、略奪などが日常化したりする。また、失敗国家は国際的なテロリストの隠れ場所となる。これは、行政の機能不全やインフラストラクチャーの低下を受け、失敗国家内にテロリストを逮捕できるような出入国管理や警察力が存在しないためである。実例として、アルカーイダは失敗国家の一つであるアフガニスタンに潜伏していた。また、最近ではソマリアがアルカーイダの拠点となっているともされ、アメリカ軍やエチオピア軍等による対テロ戦争も行われている。

脆弱国家ランキング (旧・失敗国家ランキング)

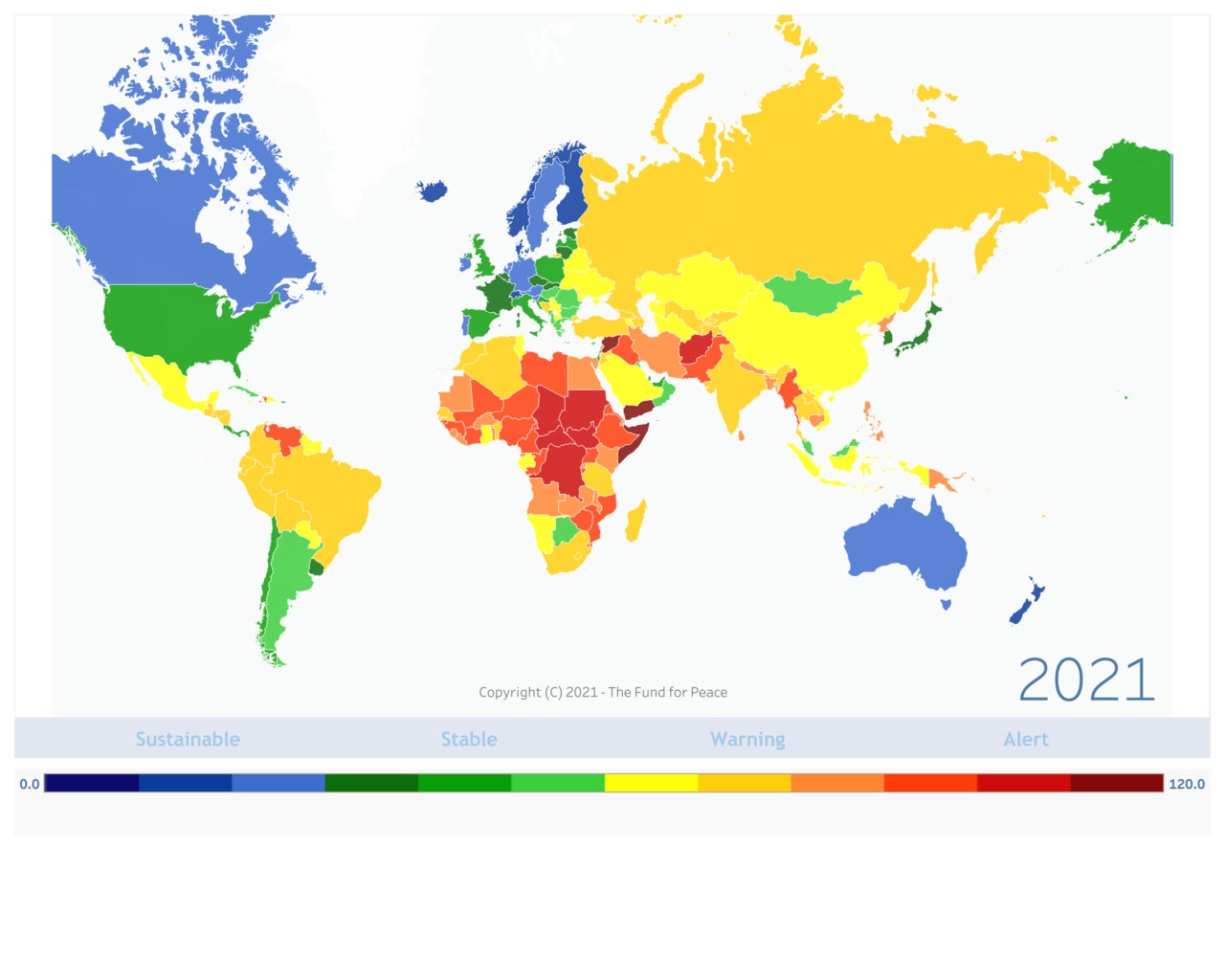

定量的なアプローチから国家の状態を診断するため、アメリカのシンクタンクの一つである平和基金会(The Fund for Peace; FFP)は2006年(2005年度)から毎年、各国の状況を特定の指標によって数値化し、ランキング化した結果を発表している(下記外部リンク参照)。ランキング表は、発表開始から数年は名称を「失敗国家ランキング」とされていたが、2014年から「脆弱国家ランキング」(Fragile States Index; FSI)に変更されている。

評価対象国

FFPは、2005年度は75か国、2006年度は146か国、2013年度から2020年度までの間は178か国、2021年度以降は179カ国をランキングの評価対象国としている。評価の対象は国際連合(国連)加盟国であるが、ミニ国家の15か国は評価に必要となる情報が十分にそろわない為に評価の対象外となっている。なお、海外領土や自治領の扱いについてFFPは特に言及していないが、少なくともグリーンランドはデンマークの一部として扱われていない。

FFPは一部の国から国家承認を得ている国連非加盟の国・地域に関して、国際的な政治的地位が確定し、国連への加盟が承認されるまでFSIの評価対象国としない方針を採っており、具体例として台湾(Taiwan)とコソボ(Kosovo)、及びパレスチナ領域(the Palestinian Territories)を挙げている。ただし、FSIにおける実際の扱いは下記の4通りに分かれている。

- 土地を占領している国家の一部としてデータを扱い、占領国の国名に地域名を追記する:2020年度以前のパレスチナ領域

- 国連非加盟国だがFSIで国として取り扱う:2020年度以降のパレスチナ領域

- 実効支配の現状に関係なく主権を有する国家が未定の地域として扱う:台湾、コソボ、西サハラ

- 独立前に属していた国の一部として扱う:パレスチナ領域、台湾、コソボ、西サハラ以外の国連非加盟国。

注意すべき国として、イスラエルがある。イスラエルはパレスチナ領域のうち東エルサレムを含むヨルダン川西岸地区(ウェストバンク)の半数以上を実効支配しており、FFPは国際法が土地の統治責任を占領権力に委ねている点を理由に、パレスチナ領域を主権の帰属先と関係なしに2020年度までイスラエルの評価の一部に含めていた。そのため、2020年度以前のイスラエルは国名を「イスラエル・ウェストバンク」(Israel and West Bank)とされ、イスラエル本国とウェストバンクの加重平均値によって評価されていた。この方式は2021年度から改められ、FFPは新しい方式においてパレスチナ領域とイスラエルとを分けて評価するようになり、イスラエルは「イスラエル」という国名でイスラエル本国のみのデータで評価されている。なお、FFPは特に言及していないが、イスラエルの範囲を記した地図にゴラン高原の占領地も含めている。

評価方法

FFPは、「CAST」と呼ばれる独自に開発した紛争評価の枠組みに基づいて各国の脆弱性を採点している。評価方法は、国家の統治が脆弱化する要因となる12の指標(Indicators)をFFPが各10点満点の総計120点で採点し、点数が高い国ほど国家体制が「脆弱」(または「失敗」)であると評価する。この指標は、2005年度から2013年年度までは失敗国家指標(The Failed States Index; FSI)、2014年度以降は脆弱国家指標(The Fragile States Index; FSI)と呼ばれている。

12の指標は下記の通りであり、それぞれ「結束(力)」(Cohesion; C)、「経済」(Economic; E)、「政治」(Political; P)、「社会と分野横断」(Social and Crosscutting; S/X)のいずれかの分類に属する。FFPは、各指標が考慮する問題点をホームページで公表している(各指標における考慮点の解説ページは下記の通り)。

- C1:安全保障装置の状態

- C2:利己的(派閥的)なエリートの台頭

- C3:不満分子の存在

- E1:経済状況の悪化と貧困

- E2:不均一な経済発展

- E3:人材及び頭脳流出

- P1:国家の正統性

- P2:公共サービス

- P3:人権及び法の支配

- S1:人口構成圧力の増大

- S2:難民及び国内避難民の大量移動

- X1:他の国家又は外部の主体の介入

各指標の得点を集計後、獲得した点数によって国家は下記のカテゴリーに区分される。

最新のランキング

各国のランキング、及び各国が獲得した指標ごとの点数は、2006年度版から年毎にFFPのホームページで公開されている。また、英語版ウィキペディアにある『List of countries by Fragile States Index』では、最新版のランクと過去5年間との比較での総得点の動きを見ることができる。

2024年度のランキングにおける最高位、即ち最も失敗した(脆弱な)国とされているのは2年連続のワーストとなったソマリア(1位)で総得点は111.3点である。逆に最下位、即ち最も安定した(持続可能性を有する)国とされているのは13年振りに最下位となったノルウェー(179位)で総得点は12.7点である。2006年度以降に最高位となった経験のある国はソマリア(9回)・イエメン(4回)・南スーダン(4回)・スーダン(2回)の4か国で、逆にランキング最下位となった経験のある国はフィンランド(12回)とノルウェー(7回)の2か国である。

2023年度のランキングをカテゴリー別に見ると、最も脆弱性が高いカテゴリー「警報」カテゴリーに属する国は29か国で、逆に持続可能性が最も高い「持続可能」カテゴリーに属する国は19か国だった。他のカテゴリーでは、「要注意」カテゴリーに79か国、「安定」カテゴリーに52か国が該当し、評価対象国の約6割が「要注意」と「警報」のカテゴリーに分類される結果となった。「警報」カテゴリーの国々を国連による世界地理区分で分類すると、ハイチ(アメリカ州)とウクライナ(ヨーロッパ州)以外はいずれもアフリカ州かアジア州に位置する国であった。逆に「持続可能」カテゴリーの国々は、シンガポール・韓国・オーストラリア・ニュージーランド・カナダ以外は、ヨーロッパ州に位置する国で、シンガポールと韓国以外は「西洋」に属すると考えられる国が該当した。

主要国のランキングを見ると、G20参加国は下記の表の通りである。G7参加国は軒並み下位ではあるものの、ドイツ・カナダ・フランス以外は「持続可能」ではなく「安定」に分類されている。また、G7以外の国々は順位差が激しく、分類も「警報」に近い「要注意」から「持続可能」まで幅広く分類されている。

G7参加国を除く欧州連合(EU)加盟国は以下の通り。全ての国が「持続可能」または「安定」に分類されているものの、中には「要注意」に近い「安定」の国もある。

G20参加国と欧州連合(EU)加盟国を除く旧ソビエト連邦構成国は以下の通り。バルト三国とカザフスタン以外はほぼ全てが「要注意」カテゴリーとなっており、ウクライナはヨーロッパ州で唯一「警報」カテゴリーに属している。

G20参加国を除く東南アジア諸国連合(ASEAN)加盟国は以下の通り。

また、上記以外の国のランキングを見ると、以下のようにそれぞれランクされている。

FSIから見える日本の脆弱性(失敗状態)

最新版(2024年度)のFSIにおいて、日本は179位中の160位で総得点は30.2点だった。過去の得点と比較すると、2023年度(前年度)に対し-0.3点、2019年度(5年前)に対し-4.1点、2014年度(10年前)に対し-6.1点となっている。日本の順位は前年(161位)から1位順位が上がり、G7諸国の中では4番目に安定した国になっている。

この数値は、「安定」カテゴリーの「より多い安定」ランクに属するもので、同じランクに属する他の国は点数が低い順にベルギー、マルタ、ウルグアイ、アラブ首長国連邦、スロバキア、エストニア、リトアニア、チェコ、モーリシャス、コスタリカ、クウェートの11か国ある。日本は韓国(29 .8点)とベルギー(30.3点)の間に位置しているが、韓国が「持続可能」カテゴリーに属するため同ランクの中で最下位となっている。また、FSIランキングの首位(ソマリア)と最下位(ノルウェー)の点数と比較すると、ソマリアに対し-81.1点、ノルウェーに対し 17.5点となっている。

日本は2006年度から2008年度までFSIの総合得点が30点未満の「持続可能」カテゴリーに属し、最も総得点が低かったのは2006年度の28.0点だった。だが、リーマン・ショックの影響から2009年度以降は総合得点が30点以上となり、「持続可能」の1ランク下の「安定」カテゴリーに属することになった。更に、2012年度は東日本大震災の影響により総得点が過去最高の43.5点(前年比 12.5点)を記録し、G7の中でカナダに次いで2番目に安定した国からイタリアに次いで2番目に脆弱性が高い国に2017年度まで転落した。翌2013年度に得点は36.1点(前年比-7.4点)にまで減少し、熊本地震の影響を受けた2017年度を除き、2014年度以降は点数が緩やかに減少しつつある。

最新版(2024年度)における各指標の値、及び前年度からの点数の変化(括弧]内に記載)は下記の通りである。また参考として、5年前、10年前、及び総合的に最も安定していた2006年度の数値と最新版との比較(括弧内に記載)も併記している。

- 前年と比較した場合

12個ある指標は、「S1:人口構成圧力の増大」が10点満点の半数(5.0点)以上、それ以外では「E1:経済状況の悪化と貧困」の指標が満点の凡そ1/3にあたる3.4点以上となっている。状態の悪い(点数が多い)指標のワースト3は、1位が「S1:人口構成圧力の増大」の5.6点、2位は「E1:経済状況の悪化と貧困」の3.4点、3位は「E2:不均一な経済発展」の3.2点であった。

前年の点数と比較すると、4つの指標が悪化し、5つの指標が改善し、3つの指標が変化無しだった。

変動幅が最も大きかったのは、悪化した指標では「C1:安全保障装置の状態」と「E2:不均一な経済発展」、改善した指標では「C3:不満分子の存在」・「E3:人材及び頭脳流出」・「P2:公共サービス」・「S1:人口構成圧力の増大」でそれぞれ0.3点ずつであった。

- 5年前と比較した場合

最新版と過去のFSIを比較すると、5年前(2019年度)と比べた場合、FSI総得点は-4.1点改善している。指標ごとに見ると、2つの指標が悪化し、9つの指標が改善し、1つの指標が変化無しだった。

最も悪化した指標は「E2:不均一な経済発展」で 1.8点上がっている。2番目は「C1:安全保障装置の状態」で 0.2点上がっている。

逆に最も改善した指標は「C3:不満分子の存在」で-1.5点、2番目は「E3:人材及び頭脳流出」・「X1:他の国家又は外部の主体の介入」の-0.9点で、となっている。

- 10年前と比較した場合

10年前(2013年度)と比べた場合、総得点は-6.1点改善している。指標ごとに見ると、3つの指標が悪化し、8つの指標が改善し、1つの指標が変化無しだった。

最も悪化した指標は「E2:不均一な経済発展」で 1.1点、2番目は「S1:人口構成圧力の増大」で 0.9点それぞれ上がっている。

逆に最も改善した指標は「C3:不満分子の存在」で-2.5点で、2番目は「P1:国家の正統性」で-1.7点、3番目は「X1:他の国家又は外部の主体の介入」の-1.6点となっている。

- 最も安定した年度(2006年度)と比較した場合

リーマンショックや東日本大震災や2019年コロナウイルス感染症流行が発生する前で総得点が最も低かった2006年度と最新版を比較すると、FSI総得点は 2.2点悪化している。指標ごとに見ると、8つの指標が悪化し、4つの指標が改善した。1.0点以上の変動は、悪化した指標で3つ、改善した指標で3つあった。

最も悪化した指標は「S2:難民および国内避難民の大量移動」で 1.7点となっている。以下、2番目は「S1:人口構成圧力の増大」の 1.6点、3番目は「C2:利己的(派閥的な)エリートの台頭」で 1.3点それぞれ悪化した。

逆に最も改善した指標は「C3:不満分子の存在」で-2.2点改善されている。その次に「X1:他の国家又は外部の主体の介入」が-1.7点、3番目に「P1:国家の正統性」が-1.5点改善されている。

FSIの統計をまとめると、下記の2点が言える。

- 2011年度以外は常に点数が4.0点以上と高くなっている「S1:人口構成圧力の増大」(中でも持続可能な人口増加率)が慢性的に日本の抱えている脆弱性である。

- リーマン・ショック・東日本大震災・2019年コロナウイルス感染症流行の影響から2010年度以降、2020年度を除いて点数が3.4点以上となっている「E1:経済状況の悪化と貧困」が、国家が現実に対応しきれていない脆弱性である。また、「E2:不均一な経済発展」は、2019年コロナウイルス感染症流行の影響から2019年の1.4点から2024年の3.2点へと悪化傾向にある。

各年のトップ20