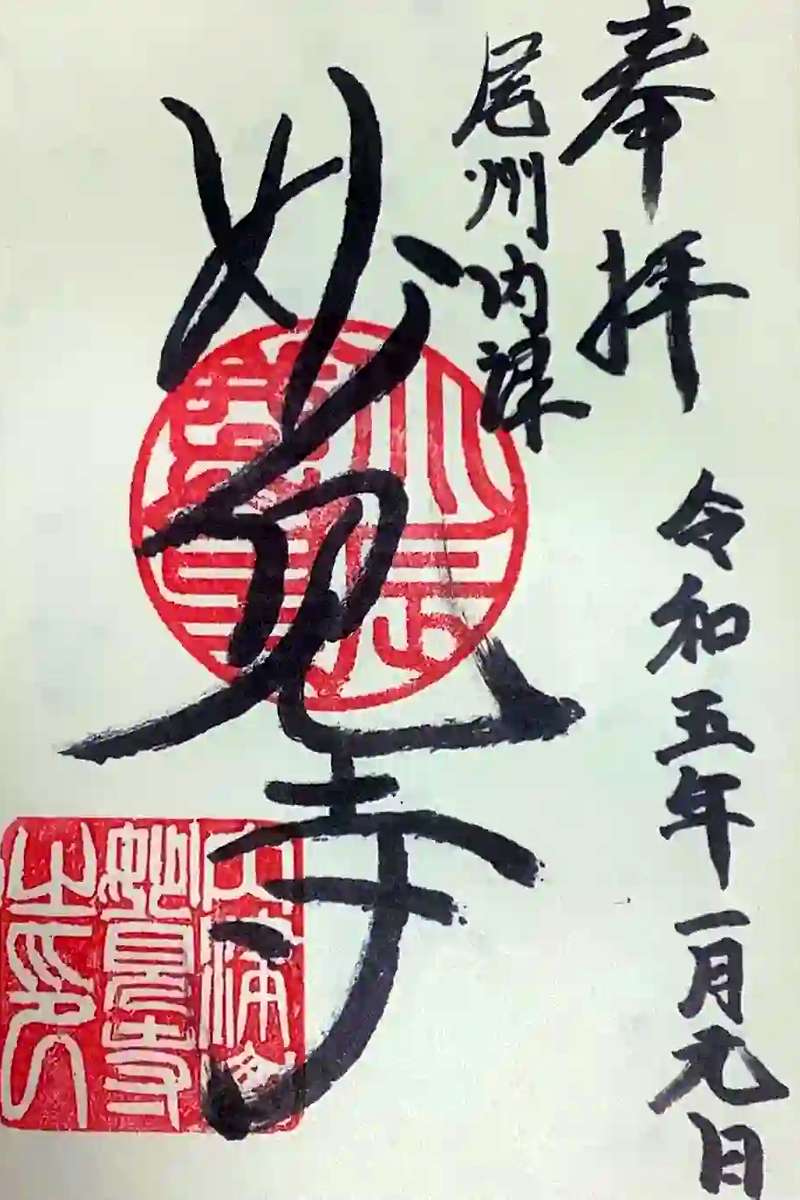

妙見寺(みょうけんじ)は、東京都稲城市にある天台宗の寺院。山号は神王山。通称:武州・百村の北辰妙見様。

概要

当地には、天平宝字4年(760年)に創建された「妙見宮」があった。そして天永4年(1113年)閏3月、妙見宮の別当寺として創建されたのが、当寺の起源である。

当寺の本尊は阿弥陀如来で、奥ノ院(妙見宮)の本尊は北辰妙見尊である。このように全国でも数少ない神仏習合(神仏混淆)の寺院である。

現在も妙見尊に関わる行事が行われている。特に寛文2年(1662年)から始まる「蛇より行事」は、平成4年(1992年)に東京都の無形文化財に指定されている。

歴史

文政5年(1822年)8月の『北辰妙見尊略縁記』(妙見略縁記)によると、淳仁天皇の天平宝字4年(760年)7月に筑紫国に異国の兵が襲来し、天皇の宸襟を安んじるため彼国降伏の秘法を行うよう綸言があり、武州の国主・当麻真人村継が道忠禅師を招じて綸言の旨を示した。道忠禅師は百村の峰に場檀を構え、尊星王の法(現在の星供祭)を七日七夜に渡り修したところ、不思議な瑞雲棚引き霊壇を覆い、衣冠を纏い手に笏を持つ異人(妙見菩薩)が青竜に乗って天下り、早く夷狄を退けるよう言って立ち去った。村継が筑紫国に馳せ参じたところ、神風が起こって数多の兵船を退けた。天皇は妙見の加護なりと村継に詔を発し、百村の峰に妙見宮を建立し、妙見大菩薩と崇め奉った。

第49代光仁天皇治世下の天応元年(781年)、淡路廃帝の祟りで雷が鳴り響き、国中が震動して貴賤が恐れ震いていたが、当国の領主・源頼満が宿祢実時に尊星王の秘法を行わせるとたちまち雷が静まった。ある夜、頼満に夢のお告げがあり、宝殿一宇、聖天宮(しょうてんぐう)、滝蔵宮(ろうそうぐう)、経堂、講堂、鐘楼堂の6つの堂を建立したが、第74代鳥羽天皇の御代に堂社ことごとく大破したため、領主・高階敏信に夢のお告げがあり、天神・稲荷を勧請して諸堂社を修復して、天永4年(1113年)閏3月に妙見寺を別当に定めた。治承4年(1180年)春、右兵衛佐(源頼朝)は妙見尊の霊験あらたかな事を聞き及び、領主・稲毛三郎重成に宝殿を造らせ、同年10月の当国巡見の折りにこの宮に詣でて、手ずから杉3本を植樹して祈誓を掛けた。

『稲城町誌』によると、当寺が蔵する妙見寺記録に、江戸時代初めの妙見宮は修験者東光院が別当だったが、延宝5年(1677年)3月に観音院がこれに代わり、同院住持晃傳(晃伝)が宝永年中(1704年 - 1711年)に妙見寺の寺号を建て、府中の天台宗安養寺の配下となった。晃傳は地頭職から田畑山林の寄進を受け、寺を妙見宮の鳥居の脇から現在地に移し、本堂・庫裡・観音堂・表門を建てて中興と称せられた。その後、七世了栄が安永8年(1779年)に妙見宮本殿を改修し、八世良全が妙見宮拝殿を改修して星祭(星供祭)を創めた。

大正10年(1921年)発行の『天台宗大観』によると、本尊は阿弥陀如来(座像3尺5寸=約106cm)、晃傳を中興開祖とし、境内は548坪(約1811.57m2)、妙見堂坪内は944坪(約3120.66m2)、田4反4畝4歩(約4376.86m2)、畑8反1畝4歩(約8046.28m2)、山林5町2反3畝24歩(約51947.11m2)、墓地18坪(約59.58m2)、建造物は本堂53坪7合5勺(約177.69m2)、庫裡29坪2合5勺(約96.69m2)、物置6坪(約19.83m2)。檀徒29戸信徒300人。

大正12年(1923年)、関東大震災で山門以外が倒壊し、昭和33年(1958年)秋に仮本堂が山津波(土石流)で埋没した。昭和37年(1962年)10月に再建した。

文化財

- 稲城市百村の蛇より行事、附・北辰妙見尊略縁記ほか2点(東京都指定無形民俗文化財:1992年(平成4年)3月30日指定)

交通アクセス

- 京王電鉄相模原線稲城駅より徒歩5分。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 稲城町誌編纂委員会 編『稲城町誌』稲城町役場、1967年11月1日。doi:10.11501/2988628。

- 東京都歴史教育研究会 編『東京都の歴史散歩』 下 多摩・島嶼、山川出版社〈歴史散歩シリーズ13〉、2005年8月。ISBN 978-4-634-24813-7。

- 狛江市(編)「北辰妙見尊略縁記」『狛江市史料集 第12』、狛江市、1981年1月31日、350-352頁、doi:10.11501/9642250ref=CITEREF北辰妙見尊略縁記1981。

外部リンク

- 妙見寺