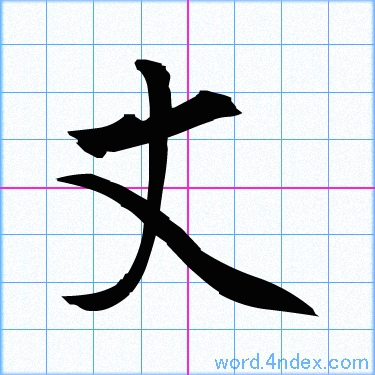

丈部あるいは戈部、杖部(はせつかべ)とは、大和政権で馳使、あるいは宮廷での雑役・警備を務めたと思われる職業部(品部)。

職掌について

「丈部」は「馳使部(はせつかべ)」であり、令制下の「駈使丁」の前身であろうと大塚徳郎は述べている。これに対し、佐伯有清は令制の使部の前身の、軍事的な性格の強い部であるとしており、標識として「杖」を携帯し、公用の馳使(走り使い)として往来したのではないか、杖を帯して大王に近侍し、「杖」が「丈」と省略されて「丈部」と称するようになったのではないか、杖を介して警護や雑役にあたったのではないか、と述べている。

稲荷山古墳出土鉄剣の銘文には、「杖刀人」とあり、その「乎獲居臣」(をわけのおみ)は(一般には記紀の大彦命の子にあたると見られているが)実は阿倍臣のことであり、阿倍氏に従属する部曲(かきべ)ではなかったのかという説を、太田亮や岸俊男は唱えている。これに対し、井上光貞は朝廷に服属する品部の一種であろうと「国造制の成立」という論文で述べている。

「万葉集」巻第三、443番では、判官(じょう)である大伴宿禰三中(おおとも の すくね みなか)が首つり自殺した摂津国の史生(ししょう=班田の書記)、丈部竜麻呂(はせべ の たつまろ)を悼んで、以下のように詠んでいる。

ここからも、丈部が単に走り使いをする部民ではなく、軍事的部民であるとみることができる。

「正倉院文書」では、丈部造子虫のことが、「使部子虫」とみえ、丈部が「使部」と表記されていることからも、丈部が軍事的色彩の強い使部の前身と説くことができる。

氏族について

丈部氏は『新撰姓氏録』では「天足彦国押人命(あめたらしひこくにおしひと の みこと)の孫、比古意祁豆命(ひこおげつ の みこと)の子孫」とされており、和泉国皇別では、丈部首氏は「武内宿禰の息子の紀角宿禰の子孫」となっている。このほか、右京皇別では、丈部造氏は「孝元天皇の皇子、大彦命の子孫」と記載されている。

丈部氏は東国・北陸・出雲国に多く集中しており、「連」・「直」の姓を持つ東国の一族は、「丈部」を統率する地方の伴造と思われる。また、『続日本紀』では「丈部大麻呂」など、数多くの「丈部」氏族が活躍している。

『万葉集』巻第二十には、無姓のものも含めて丈部氏の防人の歌も多く収録されている。

脚注

参考文献

- 『岩波日本史辞典』p938、監修:永原慶二、岩波書店、1999年

- 『萬葉集』(一)・(六)完訳日本の古典2・7、小学館、1982年・1987年

- 『続日本紀』1 - 5 新日本古典文学大系12 - 16 岩波書店、1989年 - 1998年

- 『続日本紀』全現代語訳(上)・(中)・(下)、講談社学術文庫、宇治谷孟:訳、1992年、1995年

- 『日本の古代11 ウヂとイエ』大林太良:編より「10東と西の豪族 - 東国の豪族と文化」文:原島礼二、中央公論社、1987年

- 佐伯有清『丈部氏および丈部の基礎的研究』(『日本古代史論考』所収)

- 佐伯有清『新撰姓氏録の研究』考証篇第二

- 岸俊男『万葉集からみた新しい遺物・遺跡ー稲荷山鉄剣銘と太安万呂墓1』(日本古代の国家と宗教」上所収)

- 佐伯有清編「日本古代氏族事典」(雄山閣)

関連項目

- 阿倍氏

- 丈部氏

- 百済王敬福

- 藤原仲麻呂の乱

- 防人歌