チェロキー文字(チェロキーもじ)はチェロキー語を表記するために北米先住民族の銀細工師シクウォイア (ᏍᏏᏉᏱ、S-si-quo-ya)が発明した音節文字である。

概要

チェロキー文字は音素文字であるラテン文字と異なり、日本語のかなのように1つの文字が原則子音 母音の組み合わせを指す音節文字である。音節を表す僅か85(当初は86)の文字でチェロキー語を十分に表記することができる。当初は一語につき一つの象形文字を定めていたが、考案した文字が数千にのぼった時点で親戚に燃やされてしまったために、音節文字を作ることになったという。ラテン文字に強い感銘を受け作られた文字であるためいくつかの文字は同一又は似通っているが、表す音価は全く異なる。例えば/a/を表す字母Ꭰの形はラテン文字のDに似通っている。

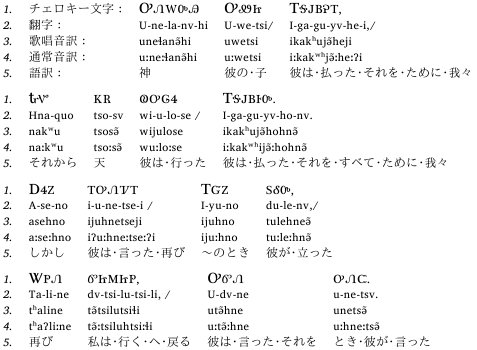

ラテン文字による翻字はときに近似的なものである。たとえば、チェロキーの自称である Tsalagi (=「チェロキー」) は英語の ts, l, g に転写されるが、これはラテン字表記が示す音よりもむしろ日本語のチャ行、ラ行、ガ行の音に近い。

この文字は音声言語の音韻の違いを完全に表現しているわけではない。例えば /d/ 母音 の音節の大部分は /t/ 母音 の音節とは異なる字形を用いるので弁別できるが、/g/ で始まる音節は /k/ で始まるものと同じであり区別されない。また長母音と単母音の区別も通常なく、トーンの表示も、子音連続を表現する一貫した規則もない。とはいえ他のいくつかの文字体系(例えば通常母音を表記しないアラビア文字や濁点・半濁点が義務的でなかった時代の仮名など)と同様に、成人の話者は文脈から語を判別できる。

この文字体系はたちまち広まりチェロキー語紙『チェロキー・フェニックス』では数十年にわたって用いられた。今日でもレシピ、宗教伝承、民話等を書き留めるのに用いられている。チェロキーの共同体の一員となるにはこの文字体系の知識が必須であるとされている。

近年チェロキー文字が大西洋を隔てたリベリアのヴァイ文字の形成のもととなったということを示す証拠が見つかった。ヴァイ文字は西アフリカ生まれの表記法としては最初(1832-33年頃)のものである。チェロキー文字の発明(その後すぐにチェロキーの間に野火のように広まった)の後、ヴァイ文字の発明より前にリベリアに移住したチェロキー人が両者の橋渡しをしたと推定される。このような人々のひとり、チェロキーのオースティン・カーティス(Austin Curtis)はヴァイ人の高名な氏族に加わり自身も有力な族長となった。ヴァイ文字の存在を世に知らしめた「家の銘」がチェロキー人カーティスの家で見出されたことは偶然ではない。またバサ文字の初期の形態とチェロキー文字との間にも関連が見られる。

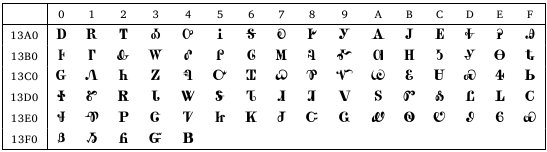

注: 表中の "v" は鼻母音を表す。

Unicode

Unicode では、以下の領域に次の文字が収録されている。

脚注

参考文献

- Konrad Tuchscherer. 2002 (with P.E.H. Hair). "Cherokee and West Africa: Examining the Origins of the Vai Script," History in Africa, 29, pp. 427-486.

関連項目

- チェロキー

外部リンク

- Omniglotでのチェロキーについてのレポート

対応フォントの入手

- Google Noto Fonts - 「Noto Sans Cherokee」が対応。

- Free UCS Outline Fonts Project - Free UCS Outline Fontsのうちの「FreeSans」「FreeSerif」が対応(ダウンロード先)。

- Quivira - 多種の文字を収録した「Quivira」

- Last archive copy of James Kass' website - ウェイバックマシン(2011年1月8日アーカイブ分) - 多種多様な文字を収録したUnicodeフォント「Code2000」