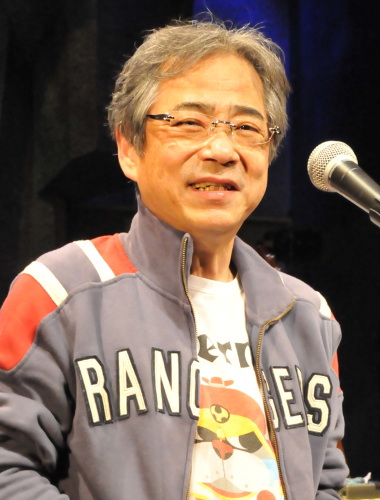

山本 義正(やまもと よしまさ、1922年(大正11年)10月7日 - 2014年(平成26年)6月4日)は、日本の著述家。山本五十六記念館名誉館長。山本五十六(日本の海軍軍人)の長男。母は山本礼子。

略歴・人物

1922年(大正11年)、東京府豊多摩郡千駄ヶ谷町で生まれた。父・山本五十六が結婚5年目の38歳の時の待望の嫡子であった。山本家は結婚当初は、青山高樹町、以後、千駄ヶ谷、霞ヶ浦、鎌倉、青山と移り住み、霞ヶ浦時代には妹・澄子も誕生した。義正は、ハリス記念鎌倉幼稚園から鎌倉第一小学校に通い、その後、父・五十六の切望であった東京府立一中(現・日比谷高)入学の為に、青山南町に一家で引越し、比較的合格率の高かった青南小学校に六年生の一年間通った。また小学校選びや家探しの折、五十六は親友であり、また娘を青南小から府立三女にやっていた堀悌吉 や長岡時代の友人で一中教諭も勤めた目黒真澄のアドバイスにも与っていた。

府立一中入学後、五十六は父兄会理事に就任するなどしたが、連合艦隊司令長官として太平洋戦争の指揮を執り、南方を転戦視察途上の1943年4月18日、ブーゲンビル島上空にて戦死した(海軍甲事件)。義正は一中卒業後、海軍兵学校を目指したが、近眼と肋膜炎の影響から結局は旧制成蹊高等学校理科甲類に入学、在学中に父の死に遭う。弟・忠夫は青南国民学校6年生、妹・澄子は山脇高女を卒業直後、正子は同校在学中であった。義正は父・五十六の国葬の際には喪主を務めている。その後、東京帝国大学農学部に進学した。

以後、東大に籍を置いたまま父の願いであった海軍に志願しパイロットを目指したが、近眼もあり海軍整備予備学生(第10期)として終戦を迎えることとなる(この時代のことは後述)。戦後は大学に復学、東大大学院工学研究科を経て長岡を本拠とする北越製紙などに勤めた。

残された母・礼子は保険外交員や、他の残された将官未亡人と共に五十六の元部下・黒島亀人の必ずしも上手くいってはいなかった会社に役員待遇で迎えられていたが、食えるほどの事業ではあったようである。

2014年6月4日、肺炎のため死去。

山本義正と「厚木の叛乱」

義正が海軍整備予備学生として赴任した先は、小園安名率いる厚木第三〇二航空隊(以後三〇二空)であった。もともと遠隔地配属を希望していたが、入隊した1945年当時では確実に無理なことであった。第三〇二航空隊に赴任してからは「雷電」の整備分隊士を務めた。また、防空壕掘りにも従事している。

赴任して1ヶ月経つか経たないかのうちに終戦を迎えた。しかし、小園は徹底抗戦とその準備を指示。そのためのビラも用意されたが、義正には一連の動きが疑問に思えたという。義正の記憶で8月17日か18日に、小園を中心とした会議に出席し、自分を海軍省への連絡要員にしてもらいたいと意見した。外の情勢が気になっていた小園は、義正に連絡将校として海軍省に赴くよう命じた。赴いた先の海軍省では「三〇二空から来た、息巻いた若手将校」と勘違いされるものの、やがて沢本頼雄の次男と対面し(義正は「若い者には若い者ということだったのでは」と回想している)、「押し付けだけでは納得しないだろうから、懇切丁寧に終戦を説明してはどうか」と要請している。実は、この義正の説明が、海軍内部が知った最初の「厚木の叛乱」の現状だったという。その後、堀悌吉や軍令部内に勤務していた遠縁の山口捨次(海軍大佐、元神風艦長、府立一中出身)からもアドバイスをもらい、原隊に戻った。その間、小園は病を発し一室に押し込められていた。

その後「厚木の叛乱」は沈静化し、厚木は進駐してくるアメリカ軍への準備に入っていたが、義正はそのアメリカ軍を一目みたいという魂胆があったようである。しかし、大船の航空事務部への転勤を命じられ、やがて9月下旬になって復員を勧められたが、その時点では今後の身の振り方については何も思いつかなかったという。

なお、内部から「厚木の叛乱」の一部始終を見ていた義正にとっては、叛乱そのものに関して「三〇二空全体で騒いでいるという感じではなかった」と回想している。

山本五十六に纏わる逸話

- 最古の記憶はハリス教会付属幼稚園を卒業する前後であり、熱帯夜の夜更けに蚊帳の外で蚊を叩く父の姿が、赤い電灯の光の中でぼんやりと浮かんでいたという 。

- 生前に言葉を交わしたのは1941年(昭和16年)12月4日が最後で、学校に出かける義正を五十六が珍しく見送り、「行ってきます」「行ってきなさい」という短く平凡な会話だったという 。

- 1941年(昭和16年)12月8日開戦の日の朝、校庭で詔勅を聞いた後に教室へ戻ったが、同級生に「親父はこの戦争は負けると言って出て行った」と漏らしている。

出典

参考文献

- 山本義正『父 山本五十六』朝日新聞出版〈朝日文庫〉、2011年。ISBN 978-4-02-264641-5。 他に光文社〈カッパブックス〉、1969年 / 恒文社、2001年版がある。

関連項目

- 将校志望を断念した日本の人物の一覧