子ども手当(こどもてあて)は、民主党政権下の鳩山由紀夫内閣により、2010年(平成22年)4月1日から実施された「15歳以下の子供を扶養する保護者等」に対し、金銭手当(給付金)を支給する制度。2010年(平成22年)3月31日まで実施されていた旧「児童手当」と比較し支給条件・支給額が大幅に拡充され、旧児童手当を廃止して差し替える形で実施された。野田第1次改造内閣により、2012年(平成24年)4月1日をもって児童手当の名称に戻された。

旧児童手当(児童手当法による)と比較した主な変更点は、支給年齢の12歳までから15歳までへの引き上げ、所得制限の撤廃、支給額の引き上げなどが挙げられる。子ども手当施行に伴い、従前の児童手当制度を包括した。

概要

第45回衆議院議員総選挙で民主党のマニフェストとして提示され、根拠法となる「平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律」が2011年(平成23年)3月31日までの時限立法として、2010年(平成22年)3月16日に衆議院、同月26日に参議院で可決、同年4月1日より施行され、同年6月より月額1万3千円の支給が開始された。

2011年4月以降は毎月2万6千円(民主党の2009年選挙公約)を支給する予定であったが、2010年(平成22年)6月、財源問題により満額支給を断念するとの政府発表があり、月1万3千円(またはこれ以上)とする方針に転換した。時限立法にした理由も財源が確保できなかった為と言われている。政府は3歳未満に対して7千円増額する法案を撤回。2011年3月31日、1万3千円支給を同年9月まで継続するつなぎ法「国民生活等の混乱を回避するための平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律の一部を改正する法律」が成立。これに伴い、根拠法の名称は「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律」となった。

2011年10月以降も支給を継続する場合には新たに約1兆1000億円が必要となるが、政府・民主党は東日本大震災の復興財源の確保を優先するため、自公政権時代の児童手当を修正した上で支給を継続することを決定。その後与野党協議で見直しが行われ、支給額及び法律名を変更したうえで2012年3月まで子ども手当を継続し、根拠法となる法律名を「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」とし、同法廃止後は改正した児童手当法に移行することとなった。

目的・背景

日本では少子高齢化が進行し、2010年現在は、3人の現役世代で1人の高齢者を支える形になっているが、2055年には1人の現役世代で1人の高齢者を支える状況となることが見込まれている。 一方、日本における子どもの貧困率は14.2%と、OECD諸国平均の12.4%より悪くなっており、片親の子どもの貧困率は54.3%とOECD諸国(平均30.8%)中最低となっている。日本政府が子育ての支援にかけている予算は、GDP比でスウェーデン3.21%、フランス3.00%、ドイツ2.22%に対し、日本は0.81%と先進国中最も少ない国の一つとなっている。特に6歳以下の子どもへの支援額がOECD諸国平均と比べ非常に低いとOECDに指摘されている。また子育て世代は等価可処分所得中央値が1998年(平成10年)から2007年(平成19年)の10年で10%以上落ちるなど収入に余裕がなく、子どもが学校に通うようになると教育費も大きく増加して経済的負担が大きくなる面もあるため、民主党は子どもの幼少から就学までのトータルでの支援が必要だとしている。

こうした状況を踏まえ、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律では「次代の社会を担う子ども1人ひとりの育ちを社会全体で応援する」こと及び「子育ての経済的負担を軽減し、安心して出産し、子どもが育てられる社会をつくる」ことを政策目的としている。なお、平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律第2条にて、「子ども手当の支給を受けた者は、前条の支給の趣旨にかんがみ、これをその趣旨に従って用いなければならない。」と記述されており、給付金を子どもの成長及び発達のために使用する責務がある。

制度の概要

支給対象

子ども手当の対象となるのは、日本在住の子供の扶養者。扶養する子供が0歳以上15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)までの間にあることが条件である。子供や扶養者が日本国籍である必要はない。これは児童手当制度からの踏襲であり、1981年に難民の地位に関する条約に加入したことにより、「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の趣旨も踏まえ、翌年に国籍要件を撤廃した事による。

児童手当では児童養護施設などの児童のうち親がいなかったり強制入所の場合は対象外となっているが、子ども手当の理念から該当する児童にも同額を支給する方針を示した。 だが、安心こども基金から支給する形だったため貯蓄は不可能で、制度上は一年で使い切らないと返還しなくてはいけなかった。 その後の児童手当法改正により、対象外児童への支給と貯蓄が可能となった。

手当を受ける者

子ども手当は子ども自身に対してではなく、子どもを養育する者に対して支給される。通常は子どもの親が手当を受けることになるが、両親ともが子どもを養育していない場合は、代わって子どもを養育している者に手当が支給される。父母のうちどちらを子ども手当の受給者とするかについては、子どもの生計を維持する程度が高い者、と定めている。このため、一般には父母のうち所得が高い者が手当の受給者になる。

手当の額

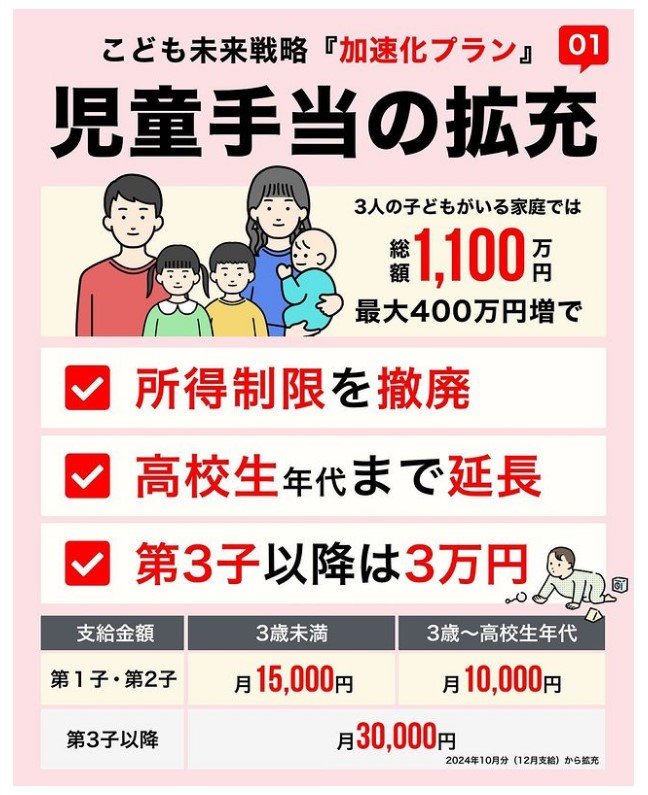

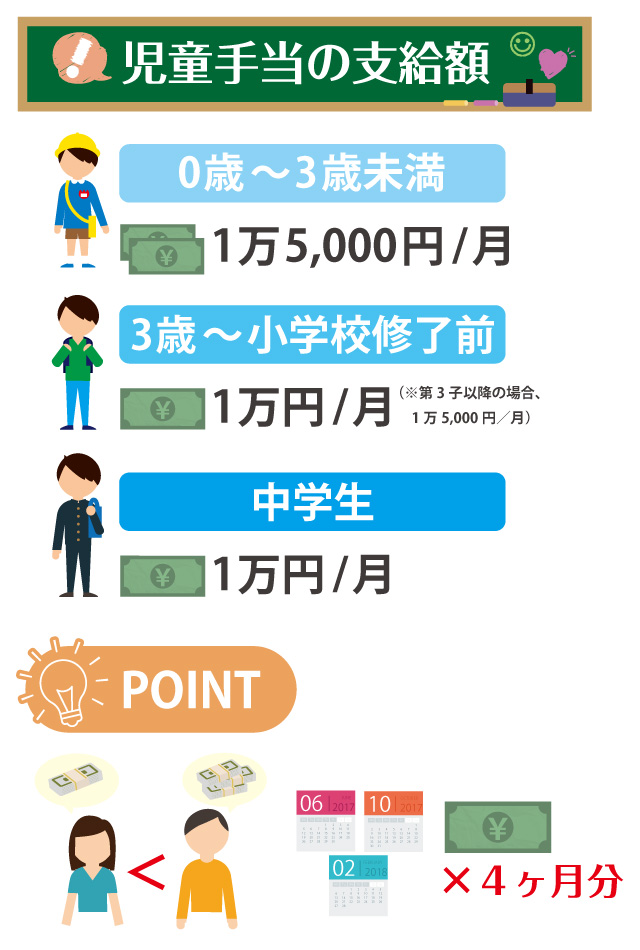

2010年6月から2011年9月までは受給者ごとに一律1万3千円、同年10月から2012年3月までは3歳未満と小学生までの第3子以降が月額1万5千円、3歳から小学生の第2子までと中学生は月額1万円が支給される。

手当の支給

子ども手当は、手当を受けようとする者が、自分の住む市区町村に請求することによって支給が開始される。子どもが別の市区町村に居住していても良い。出生届や転入届といった住民票や戸籍上の手続きだけでは支給されず、別に子ども手当に関する手続きを行なう必要がある。また、公務員の場合、所属する官庁に請求する。2010年度に限り、児童手当を受給していた者は、再度の手続きが不要であった。

請求の結果、支給が決定されると、前述の方法によって計算された額が、毎年2月・6月・10月に4ヶ月分ずつまとめて支給される。支給は一般的には受給者が指定する金融機関の口座に振り込まれるが、市区町村によっては窓口において直接手渡す。また、児童の数が増減したときには届け出る必要がある。

年少扶養控除の廃止

民主党は財源として、子ども手当が満額支給される2011年度以降に所得税の扶養控除と配偶者控除を廃止を示唆していた。扶養控除・配偶者控除廃止でも子ども手当により15歳以下の子供が1人いる家庭では年収500万円の場合、23万900円増になると試算されていた。

実際、扶養控除の見直しにより、2011年分からは15歳までの年少扶養親族に対する所得税の扶養控除(38万円)が廃止されたが、配偶者控除の廃止について岡田克也副総理は2012年11月7日、2013年度税制改正での実現は困難との見通しを示した。

制度の問題点

在日外国人への支給問題

児童手当では1981年から30年間にわたり、日本人の海外に居住する子どもと同様、在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給していた。子ども手当においては、確認の厳格化を図ったもののその支給要件は踏襲していて問題が残っていた。

成立前の自民党による問題点の指摘

児童手当には在日外国人の子どもが海外に居住する場合にも支給される問題点があり、子ども手当でも引き継がれているとして、自民党は反対していた。

しかし、修正に応じずに同法案は2010年3月25日に参院厚生労働委員会で採決された。そのため、丸川は「海外に子供がいる在日外国人の場合でも受給できる問題がある。長妻大臣は法案作成の途中で『欠陥に気づいていた』と言いました。にもかかわらず何の修正もしなかった。」と批判した。

児童手当から引き継がれた在日外国人の不正受給

2011年(平成23年)2月には、2010年(平成22年)6月に、旧児童手当を受け取っていた外国人にそのまま支給していため、子ども手当の受給資格を満たしていない外国人が不正受給をしていた例が判明した。2011年度からは、在日外国人の「海外に住む子供」への支給は認められなくなった。

2010年2月、中国人女性(28)と日本人男性(51)が偽装結婚したとして、電磁的公正証書原本不実記録・同供用容疑で二人を逮捕した。二人は2007年中国人男女の子供を偽装認知で日本人との嫡出子として届出、子に日本国籍を取得させ、出産育児一時金35万円と、児童手当を年間6万円3年間詐取した。このケースでは偽装認知の追及を逃れるため、子供は中国に出国していた。2010年9月、中国人留学生の女性と日本人男性が逮捕された。中国人男女の子供を偽装認知で日本人との嫡出子として届出、子に日本国籍を取得させ、2008年6月以降、不正に児童手当と子ども手当42万円を受け取っていたとして、中国人留学生の女性と日本人男性が逮捕された。2010年11月、同じ手口で不正に子ども手当など180万円を受け取っていたとして、中国人女性と偽装結婚ブローカーの日本人男性が逮捕された。

2010年8月3日時点で自民党の調査により、2010年度に日本在住の外国人の「外国在住の子女」7,746人に、子ども手当が支給されたことが分かった。自民党乃調査範囲で在日外国人へ支給が確認された総額は10億円に上った。更には、自民党の調査に未回答だった市町村もあったため、自民党は在日外国人による子ども手当受給者数や受給総額表示はさらに増える可能性を明かした。

不審な申請

2010年(平成22年)4月22日に兵庫県尼崎市の市役所窓口で、韓国人男性が妻の母国であるタイ王国に養子縁組した子供が554人居るとして、554人分の子ども手当(年間換算で 8642万4000円)の支給を申請しに来ている。この韓国人男性はタイ政府が発行したという証明書を持参しており、市窓口の担当者が「養子はどの子か」と聞くと「全員だ」と答えた。男性は「タイに定期的に渡航し、現地で子どもたちと寝起きしている」と主張した。このケースは、「書類上は条件を満たしている」が、判断を仰がれた厚生労働省は「554人の子供と生計を同じくしているとは判断できず、社会通念上も認められない」として支給対象にならないと判断した為、尼崎市側は申請を受理しなかった。

厚生労働省は4月6日、同省のホームページで「母国で50人の孤児と養子縁組を行った外国人」については支給されないとしたが、人数制限がないことへの指摘や、「母国で50人の子どもと養子縁組をした外国人には支給しない」と記載したことの根拠が曖昧だとの疑問の声が上がっている。

不正受給防止策と法改正

- 2010年(平成22年)3月31日、厚生労働省は支給要件の確認を下記に示す通り厳格化。

- 少なくとも年2回以上子どもと面会が行われていること。

- 親と子どもの間で生活費、学資金等の送金がおおむね4ヶ月に1度は継続的に行われていること。

- 来日前は親と子どもが同居していたことを居住証明書などにより確認すること。

- これらの支給要件への適合性を判断するために、提出を求める証明書類について統一化。

- 日本国内に居住している翻訳者による日本語の翻訳書の添付を求め、その者の署名、押印及び連絡先の記載を求めること。

- 2010年(平成22年)5月9日、枝野幸男行政刷新相は在日外国人が対象に含まれていることについて「率直に言って対応を間違っていた」と陳謝し、2011年度以降は対象から外す方向を示した。

- 2011年8月30日に成立した「平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法」では、子供に対して日本国内居住用件が定められ、児童手当時代から30年続いた「海外に子女がいる在日外国人」が支給出来る欠陥は解消された。

保護者が海外に居住している場合の不支給

日本人であり、子ども本人が日本に居住していても、保護者が(単身赴任などにより)海外に居住しており、生計を維持する者が日本国内にいない場合は支給対象にはならない。朝日新聞は「子どもを日本に残して外国に単身赴任している日本人」に支給されないことを問題視し、公平感のある子育て支援をしてほしいと報道した。

年齢と学歴の表記の混同

子ども手当に関しては、「学齢期の者は全員、就学しており、かつ「年齢相当学年(「年齢主義と課程主義」を参照)」に在籍している」との前提で、下記のように党・報道機関・行政機関などが在学状況と年齢を同一視している例が見られる。

厚生労働省が作成したパンフレットなどにおいても、年齢上限を書かずに「中学修了まで」などの表記を用いている。なお、2010年(平成22年)1月に開かれた国会議員と厚生労働省の官僚との会議において、議員の側から「子ども手当について、中学校卒業までとあるが、留年していた場合などにおいてはどのように取り扱われるのか。様々なケースが想定されるのでQ&Aを作ってほしい」との疑問と要望が出されている。 また各市町村においても、年齢ではなく「中学生まで」などの表記をしている例が多数である。児童手当からの切り替えなどの実務に関する案内においても、「小学6年生」や「中学2 - 3年生」などの用語を用いている例が多く見られる。これにより、例えば2010年(平成22年)4月1日時点で13歳以上の中学1年生(年齢制限により前年度は児童手当は不支給)を養育している親が受給を希望する場合、案内に従えば申請の必要はないことになるが、実際には「認定(額改定)請求書」を提出しなければ受け取り漏れが生じる。

2000年(平成12年)国勢調査によれば、学齢超過(=子ども手当対象外)の小中学生は5万6千人存在することが分かっている。これ以外にも学齢期の不就学者も外国籍児童を中心として多数おり、彼らも子ども手当の対象である。

出生月による支給額の差

児童手当でも同様であったが、子ども手当は、何月生まれの子であっても生涯に同じ月数の分が養育者に支給されるわけではなく、最大12ヶ月の差がある。最大12ヵ月分の差の原因は、子ども手当の始期の区切りは出生日の翌月となっている一方、終期の区切りは誕生日の属する年度となっているためである。また、所得税の扶養控除等の基準日と一致させていないため、それらの差も含めると、さらに差が出る場合もある。これらの、「早生まれは損」の現象に対しては、2010年(平成22年)3月1日の衆議院財務金融委員会で日本共産党の佐々木憲昭議員が指摘している。

未申請・支給漏れ

2010年(平成22年)4月からの子ども手当の支給開始に伴い、児童手当を受給していた者は新たな申請は免除としたが、支給年齢拡大や所得制限撤廃に伴う新たな支給対象者は申請が必要となった。新規に申請が必要な人は約350万人とされるが、2010年(平成22年)9月10日時点で厚生労働省が抽出して推計した結果、8.7%にあたる約30万人が未申請であることが分かった。締め切りは9月末であったため、厚生労働省では未申請者に向けて、申請を勧める動きがあった。

ただし、公務員は申請先が異なっていることや、自己の信念により受給を拒む者もいたため、未申請者の概数が全て支給漏れというわけではない。また、申請漏れの可能性がある世帯に個別に通知を送らない自治体もある。

地方自治体の負担

2009年10月20日に平野博文官房長官が財源の地方公共団体による一部負担を示唆したことに対して、福岡・佐賀両県知事が国の全額負担を求めた他、全国市長会も国費負担を求める決議を採択し、松沢成文神奈川県知事ら7知事が連名で地方負担に反対する要請書を厚生労働省に提出した。

2010年度の子ども手当の財源確保にあたっては、自民党政権時において作られた2009年度補正予算の削減を行い、それを子ども手当の財源に回すとされており、子育て応援特別手当も支給停止となり、地方では混乱が見られた。なお補正予算の削減の中には、緊急の景気・雇用対策、新型インフルエンザ対策などの削減分もある。

12月23日、政府は2010年度の暫定措置として子ども手当の一部を児童手当とし、現行の児童手当の費用を出している地方自治体などに拠出させることを決定した。

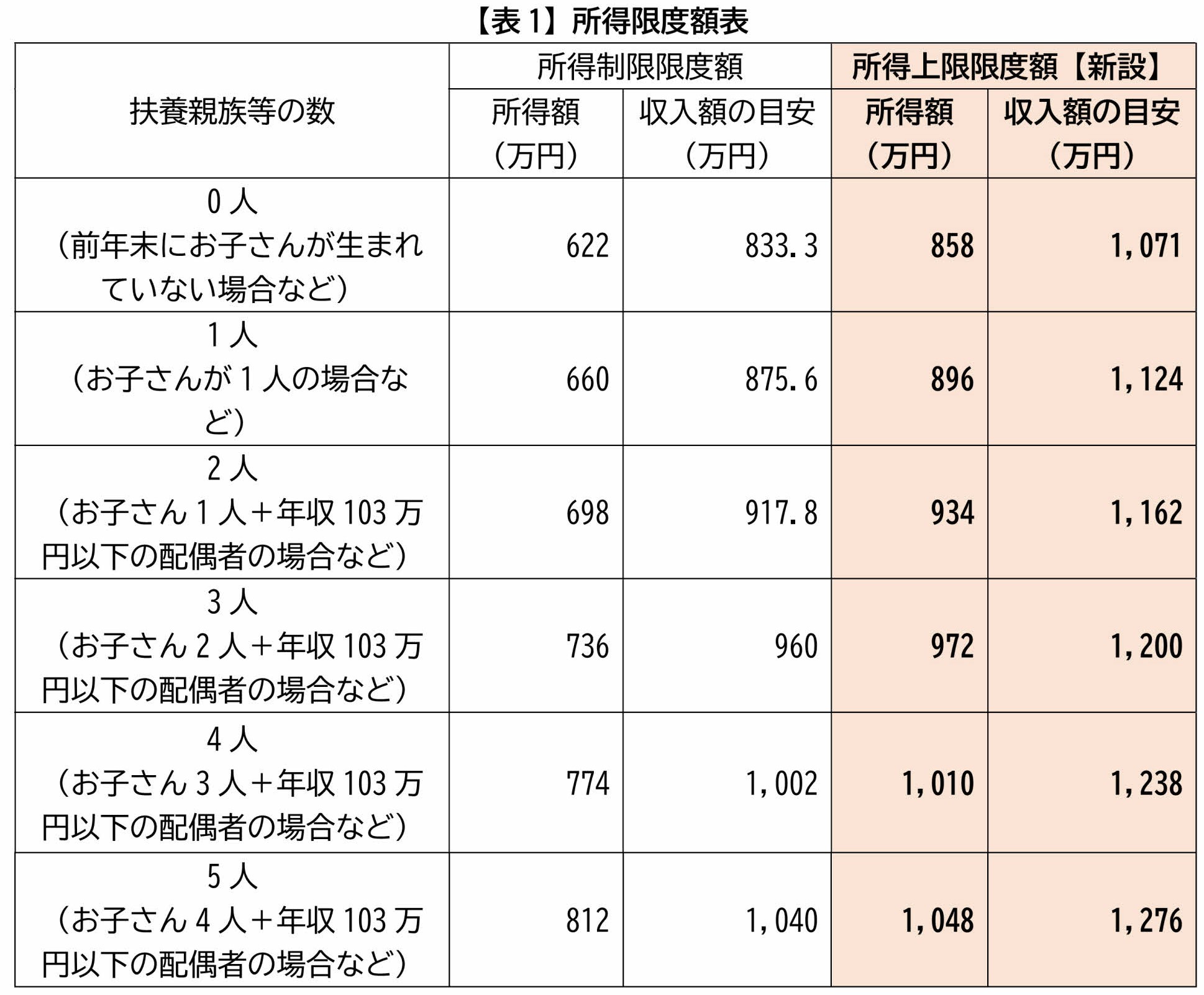

所得制限

2009年11月22日、菅直人副総理は所得制限について「費用倒れになりかねない」として当初導入に否定的な見解を示した上で、納税者番号制度があれば技術的な事務作業は簡単であり、制度導入と合わせた将来課題とする考えを表明した。

『産経新聞』がおこなった世論調査によれば、回答者の6割以上が「所得制限を行うべき」と回答した。

12月16日、小沢一郎民主党幹事長は所得制限を設けるよう鳩山由紀夫首相に申し入れた。

2011年8月4日、民主・自民・公明3党は翌2012年3月をもって子ども手当を廃止し、児童手当法に所得制限などを盛り込む形で改正することで合意した。

提言・批評

経済協力開発機構

経済協力開発機構(OECD)は、「目的と対象を再検討すべきだ」とし、子ども手当よりも保育所の待機児童対策などに重点を置くべきだと提言した。

政治家

自民党の林芳正は国会代表質問の中で子ども手当について「社会主義的だ」と批判、小泉進次郎は「子どもの洋服まで国民が負担しなければならないのか」と批判した。2009年10月4日、神奈川県知事松沢成文(当時)は「政策の大転換」と評価する一方、「あまりにも知恵と工夫がなく、前政権が行った定額給付金に『子ども』という名前がついただけ」と批判。所得制限や保育施設拡充などを求めた。2010年(平成22年)1月8日、清水聖義太田市長は市税、学校給食費、保育料などの滞納者には、市負担分の減額を検討していることを明らかにした。「子ども手当」は社会保障と考えられる児童手当と異なり「経済援助」と考えられ、給付は滞納の無いことが前提と法案に付記することを希望している。

自民党の「無駄撲滅プロジェクトチーム」(河野太郎座長)は、2010年(平成22年)4月5日、「保育所など施設整備の方が重要」「政策目的がはっきりしない」などとして、子ども手当について「不要」との判定を下した。竹中平蔵元総務大臣は、「小さな無駄を減らし、大きな無駄を作ることになる」と批判している。

シンクタンク

- 富士通総研経済研究所

- 上席主任研究員の米山秀隆は、子ども手当が貯蓄に回ったとすれば、景気対策としての効果は大きくないが、そもそも子ども手当に景気対策としての効果を期待することが的外れだと指摘した。

- 一方で、子ども手当は年少扶養控除を廃止して導入していることから、支給金額と支給年齢を拡大したものと見ることができ、年少扶養控除の恩恵が大きい高所得層に対し、税金を払っていない層にはその恩恵が及ばないため、年少扶養控除の廃止によってこの逆進性の問題が解決できる点で、児童手当に比べて優れた所得再配分効果を持っていると述べている。

- なお少子化対策としての効果については、現状では評価は困難だとした。また保育所などの整備が必要なのは言うまでもないとした上で、収入が不安定な世帯に対する現金給付は、有効な支援策だとしている。

- 民主・自民・公明各党による案については、0-2歳児の支給額を7千円増やす民主、児童手当に戻す自民、一律1万円とする公明のいずれも、2010年度の子ども手当の効果を踏まえたものではなく、自らのメンツを優先させた内容であり、最も効果的な給付の仕方について、議論を深めていくことが必要と締めくくっている。

- 第一生命経済研究所

- 副主任エコノミストの柵山順子は、子ども手当てへの批判についての検証で、所得制限を付与すべきだとの批判に対し、控除から給付への切り替えによって高所得層は税負担軽減効果を失っていると指摘し、高所得層という理由で給付を批判することの合理性に疑問を呈している。

- 一方で、高所得層には税負担増加分を埋め合わせる程度の給付に留め、その分を低所得世帯に手厚く支給することを提案している。また、子供のために使われているのかという疑問について、家計に余裕がないことが手当を子供のために限定利用できない理由として圧倒的に多いことを挙げ、教育の土台に生活があり、教育に限定しないことで支援できる世帯もあるとして、現金支給に問題はないとしている。

- また保育所設立などの方が効果的だとの意見について、保育所設置は女性の就労継続を促進し、出産へのハードルを下げるという意味で非常に重要であるとした上で、日本では育児休業制度が十分に整備された大企業の正規雇用者にとっては、保育所設営による支援は意味が大きいが、育休制度の活用がままならない中小企業や非正規雇用者の再就職は非常に困難で、労働環境の整備が十分でない現段階で給付を打ち切り、保育所設置費用に回すというのは時期尚早だと主張している。

- 子ども手当の長所として、給付対象を教育費負担がかさむ中学生までに拡大したことを評価し、子供の教育水準の低下は、労働力の質にかかわる大きな問題であり、安易に児童手当へ戻るべきではないとしている。

アンケート調査

関西社会経済研究所によるアンケートでは、子ども手当の使途について「将来に備えた貯蓄」が最多で37%、制度について53.4%が「賛成」「どちらかといえば賛成」と回答した。手取りの増加分を予定外の買い物に回す追加的な消費性向は12.6%程度で、経済効果は限定的であった。

大和総研の20代、30代の女性へのアンケート調査では、中学卒業まで月額2万6000円という金額で育児・出産に関する経済的不安が解消されると回答した人は45%にとどまったが、中学卒業まで月額5万円では72%、成人まで月額2万6000円では61%、中学卒業まで月額10万円では87%、成人まで月額10万円では89%の人が不安が解消されると回答した。中学卒業まで月額2万6000円という内容では、経済的不安を解消させる効果はあまり期待できないが、支給額を増加させたり支給期間を長くしたりすると、経済的不安解消に役立つことがわかった。

東北大学は「子ども手当」制度の平成23年度末の終了にあたり、同制度の効果を検証する目的で実施したアンケート調査を行った。それによると、

- おおむね給付金は「子どものため」に充当された。

- 子ども手当が実質的に子育て支援、充実につながったとは実感して受けとめられていない。

- 今後の政府には個別的・環境整備的な側面を求める声が多くみられた。

との結果が得られた。

脚注

注釈

出典

関連項目

- 日本の福祉

- 子供

- 平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法 -在日外国人の不正受給が相次いだため、「在日外国人の海外在住子女」が支給対象から除外された改正法

- 平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(廃止)

- 児童手当

- 児童手当法

- 高校無償化法

- 義務教育費国庫負担

- 少子化

- 扶養控除

- 配偶者控除

- 定額給付金

- ベーシックインカム

外部リンク

- 厚生労働省・子ども手当について - 厚生労働省

- 厚生労働省:第174回国会(常会)提出法律案[3]

- s:平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律

- s:平成二十二年度における子ども手当の支給に関する法律施行令