湯浅 治郎(ゆあさ じろう、1850年11月24日(嘉永3年10月21日) - 1932年(昭和7年)6月7日)は、日本の明治から昭和戦前期にかけての政治家・実業家・社会運動家。雅号は雲外。弟は詩人の湯浅吉郎(半月)。中村栄助、大澤善助とともに経営面で初期同志社を支えた。

経歴

初期

上野国碓氷郡安中宿(現在の群馬県安中市)にて味噌醤油醸造業者・有田屋を経営する湯浅治郎吉・茂世の長子として生まれる。実家の有田屋は父・治郎吉の代に南京米や魚油の輸入・蚕紙の輸出・販売も手がけていた。元治元年(1864年)に有田屋3代目当主となる。

福澤諭吉の著書を読んで教育の重要性を認識した湯浅は、明治5年(1872年)に安中に私立図書館「便覧舎」を設置し、図書館事業の先駆となった。

キリスト教入信

同郷の新島襄と親しく交わり、明治11年(1878年)彼を中心に安中教会が建設された時にキリスト教の洗礼を受けた。

政治家時代

翌年、碓氷郡書記、さらに明治13年(1880年)には群馬県会議員となり、同16年(1893年)には県会議長に就任して廃娼運動の先導役となった。明治16年(1883年)5月に東京で行われた第三回全国基督教信徒大親睦会の幹部になる。明治23年(1890年)の第1回衆議院議員総選挙に群馬県第5区から立候補して当選、衆議院議員(自由党所属)となるも、明治27年(1894年)国政から引退する。

社会・文化運動

その後は家業の発展と社会・文化運動に力を尽くす。安中小学校設立に関与し、新島の同志社や義弟・徳冨蘇峰の民友社を経済的に支援したほか、同志社・日本鉄道・日本組合基督教会などの理事を務めた。また、警醒社(後に警醒社書店)を設立して内村鑑三らの出版事業を助けた。警醒社では『六合雑誌』を刊行している。明治25年(1892年)には京都に移住し、新島後の同志社理事として立て直しに尽力した。

また文化人としても活動し、海老名弾正、山室軍平、深井英五などと親交があった。

晩年は家業を息子・三郎に譲って同志社のある京都や警醒社のある東京で過ごした。昭和7年(1932年)6月7日、肺炎で死去。83歳。墓所は多磨霊園(7-1-15)。

親族

大変な子だくさんで、最初の妻・登茂子との間に6人、後妻の初子(徳富蘇峰・蘆花の姉)との間に8人の子を儲けた。

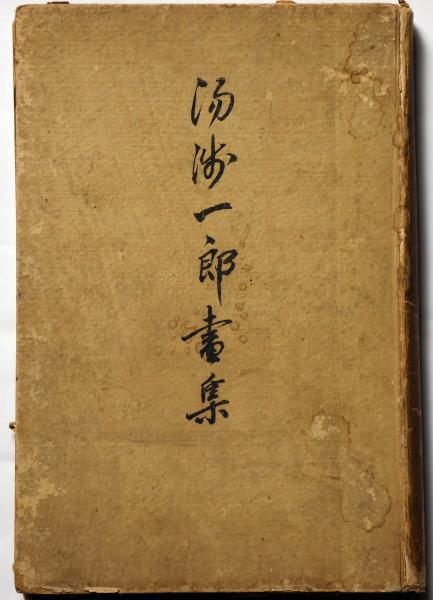

- 湯浅一郎(長男)・湯浅三郎(家業の後継者)は登茂子との、湯浅八郎は初子との子である。

- 湯浅ニイ(長女) - 大工原銀太郎の妻

- 湯浅三郎(三男) - 安中町長、群馬県会議員

- 湯浅八郎(五男) - 第12代同志社総長、国際基督教大学初代学長

- 湯浅清子(八郎の妻) - 鵜飼猛の長女

- 湯浅十郎(六男) - ブラジル・ホーリネス教団牧師

- 湯浅与三(七男) - 日本組合基督教会牧師

- 湯浅由郎(八男) - 関西学院大学教授

- 湯浅吉郎(半月)(弟) - 旧約聖書学者

注釈

参考文献

- 太田愛人『上州安中有田屋―湯浅治郎とその時代』、小澤書店、1998年11月。ISBN 4-755-10379-7

- 『群馬県人名大事典』

- 同志社山脈編集委員会編 『同志社山脈』 晃洋書房、2003年 ISBN 4771014086

外部リンク

- 有田屋について

- 新島と同志社を支えた人・湯浅治郎 - キリスト教文化センター 京都 同志社大学