長狭 常伴(ながさ つねとも)は、平安時代後期の武士。安房国長狭郡の領主。

略歴

長狭氏は安房国長狭郡の大半(東条郷も含む)を支配していた武士団で平氏方に属し、同郡進出を目論む相模国三浦郡の三浦氏と対立関係にあった。延慶本『平家物語』によれば、長寛元年(1163年)三浦義明の嫡男である杉本義宗(和田義盛の父)が長狭領に攻め入ったとされる。出自は不明だが長狭国造、忌部氏、上総氏といった説がある。

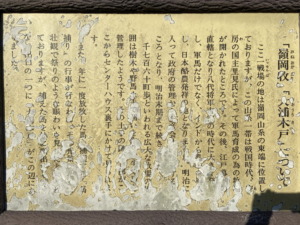

治承4年(1180年)、石橋山の戦いに敗れた源頼朝は、安房へ渡海して、各地の武士団に号令を下して味方を集めていた。9月3日、頼朝は上総国の上総広常の元へと出立し、その夜は途上の民家に泊まることになった。これを知った常伴はその宿所の襲撃を計画したものの、事前に三浦義澄に露見して防戦されたため失敗して討たれた。翌日、頼朝は常伴のような謀叛人を警戒し、安西景益の勧めもあって上総行きを止め、安西氏の屋敷へと移った。討死した常伴は成就院に葬られたという。

翌月、常伴の外甥だった上総の伊北常仲が頼朝与党の千葉氏に討たれている。また翌年鶴岡若宮上棟式の時、常伴の郎党だった左中太常澄が報復のために頼朝襲撃未遂事件を起こしている。

安房国の武士団は長狭氏が敗れると積極的に頼朝の陣営に参加していることから、長狭氏は安房国内に分立する他の武士団とは異なる存立基盤を有していたといえる。長狭氏敗北は平氏政権の安房国における拠点崩壊を意味している。他の安房国武士団の去就をも決定づけたと言い得る。ただし、もう一つの可能性として三浦氏と長挟氏は浦賀水道周辺の海域の支配権を巡って対立し、三浦氏の次期惣領であった杉本義宗が常伴に討たれた過去の経緯により、義宗の弟である三浦義澄や遺児である和田義盛が頼朝を擁して安房に上陸したのを好機に本来は私戦による宿敵である常伴に平家方への加担という無実の罪を着せて滅ぼしたことも考えられる。長狭氏の遺領は、寿永元年(1182年)8月、北条政子の安産祈願のため安房東条庤への奉幣を三浦義村が行っていることから三浦氏へ継承されたと思われる。

登場作品

- 『鎌倉殿の13人』(2022年、NHK大河ドラマ、演:黒澤光司)

脚注

注釈

出典

参考文献

- 上田正昭; 西澤潤一; 平山郁夫 ほか 編『日本人名大辞典』講談社、2001年。ISBN 9784062108003。

- 早川純三郎 編『吾妻鏡〈吉川本〉』 1巻、国書刊行会、2008年。ISBN 9784642041966。

- 小笠原長和 編『日本歴史地名大系』 12巻《千葉県の地名》、平凡社、1996年。ISBN 4582490123。

- 近藤安太郎『系図研究の基礎知識』 1巻、近藤出版社、1989年。ISBN 4772502653。

- 千葉県安房郡教育会 編『千葉県安房郡誌』千葉県安房郡教育会、1926年。

- 山口希世美「院政期天皇の乳母の選任について」『佛教大学大学院紀要 文学研究科篇』 48巻、佛教大学大学院、2020年。

- 野口実「鎌倉政権の成立と長狭氏」『鴨川風土記』 1巻、鴨川市立図書館、1980年。

- 野口実「中世成立期の安房国」『京都女子大学宗教・文化研究所紀要』 30巻、京都女子大学、2017年。