キーウ(ウクライナ語: Київ, 発音 [ˈkɪjiu̯] ( 音声ファイル))/ キエフ(ロシア語: Киев [ˈkʲi(j)ɪf] ( 音声ファイル))は、ウクライナの首都。ウクライナ憲法でセヴァストポリと共に特別市と規定されており、州に属さず独立した自治権を有する。

同国最大の都市でウクライナの政治・経済・文化の中心地である。市街はドニエプル川の中流右岸の高台に発達している。人口はキーウ市内の人口は約295万人、キーウ首都圏の人口は約350万人であり、ヨーロッパ有数の大都市である。週末になると、歩行者天国になる市の中心部を通るフレシチャーティク通りや独立広場などが人々で賑わう。別名「緑の都」とも呼ばれ、市内には広大な植物園がある他、緑豊かな公園が点在し、ライラックやカシュタン(栗の一種)の花が咲き乱れる春、街路樹が紅や黄に染まる秋など、四季折々にさまざまな姿を見せる。

5世紀後半から6世紀前半の建設と伝えられ、9世紀末にキエフ・ルーシの成立に伴いその首都となり12世紀まで繁栄した。13世紀にモンゴルの襲来を受け荒廃、14世紀以降リトアニア、ポーランド、17世紀にはモスクワへの従属に甘んじた。20世紀にはウクライナ民族主義の拠点都市としてウクライナ人民共和国やウクライナ国の首都となり、1991年、ソビエト連邦解体に続いて独立したウクライナの首都となった。

キエフ・ルーシ時代の聖ソフィア大聖堂とキーウ・ペチェールシク大修道院は世界遺産に登録されている。ほかにも同時期の建築物が多数残されているが、戦火や共産党政権などによって破壊されたものも多く、黄金の門のように復元されたものも存在する。

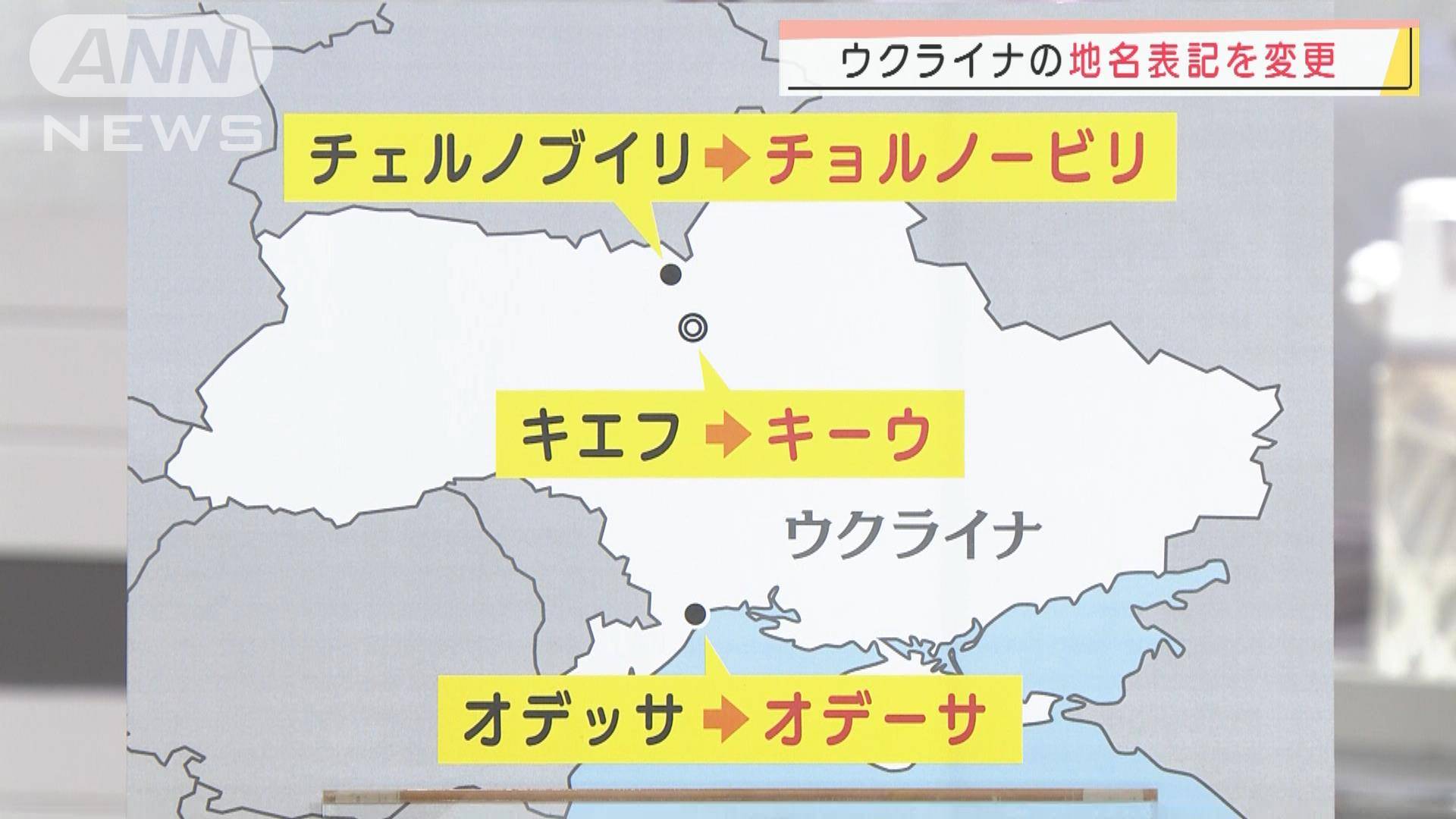

名称とその表記

キーウという名称は「キーイの都市」を意味し、キーウを創建した伝説上の人物であるキーイ(ウクライナ語: Кий)の名前に由来する。英語を初めとするラテン文字を使用する言語ではウクライナ語の発音に基づく「Kyiv」(キーウ)の他に、ロシア語の発音に基づく「Kiev」(キエフ)がよく使われていた。「Kyiv」はウクライナ独立後の1995年に公式のラテン文字表記として定められた比較的新しい綴り方である。2006年10月19日、アメリカ地名委員会がウクライナの首都の公式表記をKyivに変更する決定を発表したが、一方で、文脈上の必然性によってはKiev表記を排除しないとする公式見解を示した。

2014年のウクライナ紛争以降、英語圏では旧ソ連時代を想起させる「Kiev」表記が避けられるようになった。2018年10月にウクライナ外務省は「KyivNotKiev」キャンペーンを開始し、2019年6月11日、米内務省のアメリカ地名委員会がKyiv表記の標準化を決定した。同委員会は米国連邦政府の作成文書内で使用される地名を統一するために設立されたものだが、同委員会が運営する地名のデータベースは国際航空運送協会(IATA)など民間団体も利用しており、IATA加盟航空会社の運航先表記にも影響を及ぼすため、この決定は米連邦政府内文書や米国内だけにとどまらず国際的な波及をもたらすこととなった。また文脈によって「キエフ」と記する必要がある場合は、「キエフ」表記を禁止するわけではないことも米国務省から後日言及された。2022年現在は「Kyiv」表記が定着している。

日本ではロシア語に由来するキエフ表記が浸透していた。2009年3月1日、かねてよりウクライナ言語・文化研究会の論文でキーウ表記を用いていた言語学者中澤英彦が同日出版の著書で普及を提唱。2018年9月頃よりウクライナの国営通信社ウクルインフォルムが日本語版においてキーウ表記または「キーウ(キエフ)」とした併記を始めた。

2019年7月17日に駐日ウクライナ大使館の公開書簡によって日本語表記についての問題提起がなされ、その時点では同大使館は翻字・字訳方式に基づく「クィイヴ」の片仮名表記を提唱していた。同年9月に開かれた岡部芳彦を座長とする「ウクライナの地名のカタカナ表記に関する有識者会議」では「ウクライナの地名のカタカナ表記に関してはできる限りウクライナ語に近づけることを目指す」との結論が示されたものの、「Київ」においてはクィとヴは義務教育では使用しないため表記の際には避けるのが好ましいという一般の意見や、日本人が実際に発音した時のこと、ウクライナ長期滞在邦人がウクライナ語の固有名詞を長音なしで発音することが多いことを考慮して、発音表記・音声表記のクィーイウからキーイウ、キーイウを日本人が発音した場合にはキーウとなるという結論に至った。また、キーウ以外にもキイフ、キエフの3例の併用を可とすることも全会一致で合意した。

同年11月頃よりBBCニュースが日本語版において「キーウ(キエフ)」とした併記を始めた。以降は歴史・地理を扱う新書等の一般的な刊行物において、ウクライナ語に基づく独自表記とした上でキーウに言及する例が散見されるようになった。しかし「キーウ」表記が一般に広まることはなく、日本政府による表記も変更されなかった。

2022年、ロシアのウクライナ侵攻に伴い、英語圏と同様の理由で日本国内の報道機関や国会の与野党議員も積極的に「キエフ」表記を「キーウ」に改める動きを見せるようになり、同年3月31日には日本政府も日本語表記を「キーウ」へ変更することを正式発表した。これに倣い、マスメディアもキーウ表記への変更を行った。他にキイフ、キーフ、キーイフとも表記される。

地理

キーウはウクライナの北部に位置し、ドニプロ川(ドニプエル川)を挟んで広がっているが、旧市街はドニプロ川右岸の小高い丘の上にある。それに対し低地である東岸側は高層建築物の目立つ新市街となっている。川の中州にはかつてドイツ軍に破壊された村の跡に娯楽施設ヒドロパールクがつくられている。

市西部にはコチュビンスケというキーウ州ブチャ地区の飛び地が存在する。ウクライナ鉄道南西鉄道キーウ=コーベリ線はこの飛び地をまたいでいる。

市の北方約20キロメートルには、ドニプエル川をせき止めてつくられたキーウ貯水池がある。貯水池は長さ110キロメートルにわたる広大なもので、その向こうはベラルーシである。

ベラルーシとの国境近くにはチェルノブイリ原子力発電所がある。1986年4月26日に起きたチェルノブイリ原子力発電所事故では、ソビエト連邦上層部によって全住民350万人の疎開が検討されたが、風向きの関係で健康への影響はないと判断され、疎開は中止された。2011年からはキーウを起点としたチェルノブイリの観光ツアーが催行されるようになり、事故を起こした4号炉を間近に見ることや発電所周辺の遊覧飛行も可能であったが、ロシアのウクライナ侵攻の兆候が迫った2022年2月20日には「専門的理由」から当局によって観光ツアーは中止されている。

北緯50度25分に位置し、樺太北部、ドイツのフランクフルト、カナダのウィニペグとほぼ同緯度にある。

気候

大陸性気候であり、ケッペンの気候区分では湿潤大陸性気候 (Dfb) に属し、日本の旭川市(北海道)や仙北市(秋田県)、軽井沢町(長野県)などとほぼ同じ気候である。最も暑い7月の平均気温は20.5°Cで、30°Cを超えることも少なくない。最も寒い1月の平均気温は−3.5°Cで急速に平年値は上昇したものの、近年は寒冬になることも多く、時に零下20度を下回ることも珍しくない。過去最高気温は1936年7月31日観測された39.4°C、過去最低気温は1929年2月7日と9日に観測された−32.2 °Cである。年間降雪量は355cmと欧州の大都市の中ではかなり多い方である。

歴史

中世前期

ウクライナ最古の記録『ルーシ年代記』の伝説によれば、キーウはポリャーネ族の公爵キーイ、ならびに彼の兄弟シュテーク(シチェク)、ホリーウ(ホリフ)とリービジによって創建されたという。しかし、年代記には創建の年代は記載されていない。考古学の資料によると、キーウは5世紀末から6世紀初頭に形成した集落として発展してきたという。当時の集落の中心地はドニプロ川の右岸に位置する城山にあったとされる。6世紀から7世紀にかけて集落は城山から周りの丘陵への拡大したのである。キーウはドニプロ川の貿易ルート、森林と草原が接する地帯、そして多民族が交わる境界地に位置していたため、ドニプロ川の中流における政治・経済・文化的拠点として成長した。6世紀のゴート人の歴史家ヨルダネスは、「ドニプロ川の町」という意味のダナピルスタディル (Danapirstadir) という名で記録している。

8世紀末にキーウは、「ルーシの地」と呼ばれる南方の東スラヴ人の共同体の中核的都市であった。882年に北欧のヴァリャーグ(ヴァイキング)がその都市を征服すると、キーウは「キエフ・ルーシ」国家の首都、いわゆる「ルーシの都市の母」となった。8世紀から9世紀にかけてキーウでは、古キエフ山にある山の手(古キエフ)と山麓にある下町(ポジール)というの2つの区域が形成された。前者では貴族と聖職者、後者では庶民が暮らしていた。当時のキーウは、東ローマ帝国、北欧、西欧、イスラム系諸国と貿易をし、国際都市として発展した。10世紀前半にキーウでは初めてのキリスト教の聖堂が建立された。

ヴォロディーミル聖公の代(980年–1015年)には、キーウの山の手の範囲が拡大され、防衛が強化された。研究史では改善された山の手は「ヴォロディーミルの町」と呼ぶ。山の手は高い土塁によって囲まれて、土塁には3つの大門が設けられた。正門であるソフィア門は町の南方に置かれた。988年にルーシがキリスト教を国教にすると、キーウはコンスタンディヌーポリ総主教庁のキエフ府主教区の中心となった。キーウの最大の教会は、「像の市」と呼ばれる市場と大公の宮殿の隣に建立された什一聖堂であった。ヴォロディーミル聖公の子息、ヤロスラーウ賢公(1019年–1054年)は、さらに山の手をおよそ80ヘクタールまで拡大させ、いわゆる「ヤロスラーウの町」を建設した。本城を囲む土の城壁の長さは3.5キロメートまで達した。これによってキーウは東欧の最大の都市となった。ヤロスラーウ賢公はキエフの正門を黄金の門に改め、キエフ府主教の座として聖ソフィア大聖堂を建立した。ヤロスラーウ賢公の子孫イジャスラーウ (1054年–1068年, 1069年–1073年)とスヴャトポールク (1093年–1113年)は新たな「イジャスラーウ・スヴャトポールクの町」を建設した。この町における中心的な建造物になったのは聖ミハイール黄金ドーム大聖堂であった。

キーウの最大の地区は下町ポジールであった。12世紀から13世紀前半にかけてポジールの面積は約200ヘクタールに及んでおり、土塁と柵によって囲まれていた。ポジールの中央にはキーウ最大の市場「市の場」(トルホーヴィシュチェ)が位置しており、その周りにピロゴシチャ聖母聖堂、ボリス・フリブ聖堂、ミハイール聖堂などが並んでいた。古キエフの西部ではコープィル隅という地区があり、スヴャトスラーウ2世の代(1073年–1076年)にはそこで聖シメオン修道院が建立された。キーウ郊外ではキリーロ修道院、クローウ修道院、洞窟修道院(1598年以降はキエフ洞窟大修道院)、ヴィードゥビチ修道院などの正教会の修道院が置かれた。キーウの周りにプレドスラーヴィネ村、ベレストーヴェ村、公爵と貴族の別荘、ドロホジチ谷とハンガリー谷があった。

12世紀半ばにキーウは約5万人の人口、400の教会と8つの市場を有していた。キーウの総合面積はおよそ400ヘクタールであった。

中世後期

12世紀後半以降、キーウはルーシの聖地の役割を保ちながら、政治的な中心として衰退した。ムスチスラーウ大公(1125年–1132年)の後、キーウを治める有能な統治者がなく、ルーシを構成していた諸公国は独立しはじめた。1169年にウラジーミル・スーズダリ公国の公爵アンドレイは武力でキーウを占領して掠奪し、キーウ大公に即位せず帰国した。さらに、1203年にチェルニーヒウ公国の公爵リューリク2世はキーウを攻略して同様な掠奪を行った。このような事件によってキーウ大公の地位と威厳は大きく損なわれた。また、1223年にキーウの軍勢はカルカ河畔の戦いでモンゴル軍に敗北し、1235年にチェルニーヒウの公爵ミハイール2世はキプチャクを連れてキーウを陥落させた。1239年にハリーチ公国の公爵ダニーロはキーウを獲得し、最後のキエフ大公となった。

1240年のキエフの戦いにおいて、モンゴル帝国の軍勢はキーウを包囲し破壊させた。決定的な打撃を受けた古キエフは全滅となり、キエフ・ルーシという国は名実共に亡国となった。キーウの中心地は下町ポジールへ移った。

支配する勢力は、1264年までのハールィチ・ヴォルィーニ大公国から非スラヴ系国家のリトアニア大公国に移り、1569年にリトアニアが同君連合を結んでいたポーランド王国とルブリン合同を結んでポーランド・リトアニア共和国を形成すると、ウクライナ貴族はシュラフタとして共和国のうちのポーランド王国への帰属移動を求め、キエフ県としてポーランド王国に加盟した。その後、ドニプロ川の中流に興ったザポロージャ・コサックの統治地域に加わった。コサックたちはポーランド・リトアニア共和国の中央政界(セイム)との対立を深め、1648年には県全体がヘーチマン国家(コサック国家)の一部としてポーランド・リトアニア共和国からの自治権を得た。キーウはヘーチマン国家の文化的中心として再び栄え、ウクライナ・バロック文化が養われた。

近世

1654年、ヘーチマン国家はモスクワ大公国・ロシア帝国に対する政治的な闘争に敗れ、その宗主権下に入ることとなった。1667年、ウクライナ・コサックを巡るポーランドとロシアの戦争が講和を迎え、キーウを含むヘーチマン国家は正式にロシア帝国の版図と定められた。

その後、キーウは徐々にロシアの一地方に地位を落としていったが、それでもやはりウクライナ文化や政治運動の中心地のひとつとしての機能を担っていた。そのため、モスクワ政府はキーウを強力な監視下に置くようになり、時期により差異はあるとはいえ、ウクライナの文化的あるいは政治的運動は「マゼッパ主義」や「裏切り独立主義」などと呼ばれ弾圧を加えられた。

近代

1917年のロシア革命後の同年秋、キーウのウクライナ中央ラーダがウクライナ人民共和国の事実上の独立宣言をするとロシアのボリシェヴィキはウクライナに侵攻を始め、ソビエト・ウクライナ戦争が開始された。共和国の首都となったキーウは赤軍による攻撃を受けた。1918年1月29日、ウクライナ人民共和国軍はキーウ郊外のクルトィ駅の戦いで赤軍に敗れ、ウクライナ勢力の劣勢が決定的になった。その後、1918年2月8日にロシアの占領軍によってキーウの住民の虐殺が行われた。

この戦闘で、ウクライナの古都キーウはウクライナ民族主義の拠点となった。一方、赤軍に協力するウクライナ人民共和国(ウクライナ・ソビエト共和国)の首府は、ロシア人やユダヤ人の多いハルキウに置かれた。

1918年4月29日にはドイツ帝国の軍事力と農民層の支持を後ろ盾とするヘーチマンの政変がキーウ・サーカス場にて発生し、キーウを首都とするウクライナ国が建設された。だが、12月にはドイツ軍の撤退により同国はディレクトーリヤに倒され、ディレクトーリヤはウクライナ人民共和国を再建した。

1918年にウクライナからの要請によって始められたポーランド・ソビエト戦争でも、キーウは主戦場の一つとなった。1920年には、ポーランド軍と合同したディレクトーリヤ軍によるキエフ攻勢が奏功し一時はキーウを奪還したが、最終的には赤軍に敗れた。

結局、ウクライナの独立各派は相互の協力に失敗し、またイギリスやフランス、そしてポーランドなどのような外国勢力も非協力的であったことからソビエト政府に対して敗北を喫し、ウクライナの独立は潰えた。それに伴い、ソ連時代初期のウクライナ社会主義ソビエト共和国の首都は民族主義熱の高かったキーウを避け、1934年6月24日にキーウに戻るまでハルキウに置かれた。1937年、国号は「ウクライナ・ソビエト社会主義共和国」に改称されたが、キーウはその主都であり続けた。

第二次世界大戦中の1941年6月22日、ナチス・ドイツはソビエト連邦に対して宣戦布告。直後、キーウにドイツ空軍機が飛来してキーウに対して爆撃を行った。9月19日には侵攻して来たドイツ軍がバルバロッサ作戦の一環としてキーウを占領した。同年の9月29日と30日に、キーウ近郊のバビ・ヤールで、ナチス親衛隊の特別殺戮部隊が、33771人のユダヤ人を虐殺した。キーウ市は1943年11月6日に赤軍によって奪還されるまでドイツの占領下にあった。市街や郊外はドイツ軍による激しい破壊を受けたが、戦後復興に力が入れられ、比較的早い時期に復興を果たした。1941年の激しい戦いを記念し、戦後の1965年にキーウは「英雄都市」の称号を贈られた。

現代

1991年8月24日、ウクライナは独立を宣言し、キーウは新たな独立ウクライナの首都となった。

21世紀に入ると、キーウはたびたび抗議活動の舞台となった。2000年末から2001年初頭にかけて、キーウは「クチマのいないウクライナ」という抗議活動の中心地となった。2004年11月から2005年1月にかけては、2004年ウクライナ大統領選挙に不正があったとする大規模な抗議活動であるオレンジ革命が起こった。さらに2013年11月から2014年2月にかけ、キーウの独立広場はマイダン革命の中心地となり、特殊部隊と市民との衝突で100人以上の抗議参加者が死亡し、数百人が重傷を負う事件も起こった。

2016年3月11日、脱共産主義化法の施行の一環として、キーウ市内の79の大通り、通り、広場、路地に新しい名前が付けられた。

2022年2月24日に始まったロシアのウクライナ侵攻において戦闘の舞台となった(キーウの戦い)。

言語

ロシア帝国支配、ソ連時代のロシア語優遇政策の影響と地方各地から様々な人が流入してきた結果、ロシア語が共通語としての地位を築いてきた。これは、ウクライナ語は農村部の言語、ロシア語は都市部の言語としての住みわけが行われていたためである。そのため、住民の多くがロシア語もしくはロシア語とウクライナ語(スルジク)を併用しており、ウクライナ語のみの住民は少数といわれる。民族的にはロシア人は約13%でウクライナ人が80%強を占めている。住民にとってはロシア語、ウクライナ語を区別して使い分けるというよりは混合して使ってるのが現状でありスルジクが主流ともいえ母語調査の選択では政治状況によって大きく左右される。

2003年の調査によると、日常生活でロシア語を主に使う人が52%、ロシア語とウクライナ語の両方が32%、主にウクライナ語が14%、大半がウクライナ語は4.3%に過ぎず、ウクライナ語のみで生活している人はむしろ圧倒的に少数派である。

独立後はそれまでのロシア語優遇政策が改められ、市内の表記も広告等ふくめ全てウクライナ語に制限されるようになった。テレビ放送は放送法により、外国語の放映に関してはウクライナ語字幕をかぶせなければならなくなった。そのためロシアで製作されたロシア語番組はウクライナ語字幕つきロシア語放送となっていたが、マイダン革命以降は全面放送禁止となっている。地下鉄もウクライナ語のみのアナウンスとなっている。それでもなお多くの市民は独立から30年を経過してもなお学校や公的機関以外では日常的にロシア語で生活してるのが現状であり、ウクライナ語使用率の比較的高いウクライナ中部地方にあってはロシア語圏の飛び地もといえる。マイダン革命以降は強力なウクライナ語化政策が進められており、ロシア語使用率が低下している。

学校教育で使われる教授言語はソ連時代の1991年はロシア語が69.1%、ウクライナ語が30.9%と圧倒的にロシア語が主流を占めていたが、2012年にはウクライナ語が97.1%と大半を占めるまでになりロシア語は2.9%にまで低下した。マイダン革命以降はロシア語での教育は禁止となった。この事はキーウのウクライナ語化に大きく影響を与えており、中高年世代がロシア語でも若者世代がウクライナ語へと使用言語が変わりつつある。それでもなお日常的な言語として家族や友人との会話、SNS等ではロシア語をメインとして使用する若者は非常に多くみられ一般的である。

ロシアのウクライナ侵攻後の2023年に行われたアメリカ合衆国連邦政府の非営利組織のIRIの調査によると家庭で話される言語のうち、ウクライナ語が59%、ロシア語が38%となっており、以前に比べるとウクライナ語の割合が大幅に増加している。

行政区分

10の区(ラヨン)に分割される。

人口

人口値は2021年1月1日推計、民族構成は2001年ウクライナ国勢調査による。

- 現在人口:2,962,180人

- 都市人口:2,962,180人(100%)

- 常住人口:2,920,873人

- 男性人口:1,347,149人

- 女性人口:1,573,724人

交通

市内交通

公共機関としてキーウ地下鉄、キーウ市電、キーウ・ライトレールのほか、トロリーバスと路線バスがある。

キーウ地下鉄は3路線あり、現在も建設中で路線数と総延長共に拡大する予定である。旧市街と新市街にそれぞれキーウ市電が、また旧市街と南西の郊外を結ぶキーウ・ライトレールが運行されている。また、1905年に開業したキーウ・ケーブルカーが、ヴォロディミール丘の斜面に設置されている。

これらに加え、半公共交通機関といえる営業免許制のマルシュルートカ(ワゴン車・マイクロバス等を利用した個人経営のバス・乗り合いタクシー)が無数に運行されている。これは、料金は乗車距離に応じた運賃制度で公共交通機関よりかなり割高であるとは言え、低速の路線バスなどに比べ所要時間や運用本数・路線数で大きなメリットがあり、やはり市民にとっては欠かせない交通手段である。

地下鉄車両や路面電車、バスやトロリーバスには、ソ連時代に製造されたソ連製やチェコスロヴァキア製、ハンガリー製の車両の他、新型のウクライナ製やドイツ製のものも多く見られる。

鉄道

郊外に向かって運行される交通機関には、キーウ旅客駅などから発着するウクライナ鉄道がある。鉄道には近距離の「エレクトルィーチュカ」と長距離の「ポーイズド」があり、夜行列車や国際列車も運行されている。この他、鉄道のない地域を補うための長距離バスが地下鉄スヴャトーシン駅前ターミナルなどから発着している。

水運

キーウはドニプロ川の水運で発展した街と言っても過言ではなく、川岸の船着場、キーウ河川港は鉄道や道路が整備される以前はキーウの玄関口であった。現在では水上交通の重要性は低下したものの、貨物船の航行は行われており、観光用の遊覧船も発着する。

空港

ボルィースピリ国際空港が街の東28kmに位置する。東隣のボルィースピリ市に所在するが、通常「キーウ空港」と呼ばれる。主に国際線が乗り入れる国際空港である。長らく鉄道や地下鉄のアクセスがなく、バスやタクシーが必要になるなどキーウ市内からのアクセスは不便であったが、近年はキーウ旅客駅から定期的にシャトルバスが運行されて利便性が向上した。所要時間は1時間ほど。また2018年11月にキーウ旅客駅との間を結ぶ空港連絡鉄道が開業した。こちらの所要時間は40分ほどで、深夜帯も運行されている。

市内にあるキーウ・ジュリャーヌィ国際空港は、かつてはウクライナの空の玄関口として機能した空港であるが、現在では主に国内線と近距離の国際線が乗り入れている。この他、個人の所有するビジネスジェットなども数多くこの空港を利用している。これについては、空港の私物化との批判がある。この他、空港にはウクライナ空軍の使用機等を展示する国立航空博物館も併設されている。この空港は、市内にあり利用の便は非常によいが、安全面と土地の問題から本格的な国際空港への拡張は困難である。

スヴィアトシン(スヴィアトシンスキー)区に所在するスヴィアトシン飛行場は、ウクライナの航空産業初期から存在する空港であるが規模が小さく、また町に隣接しているため拡張できない。現在では、O・K・アントーノウ記念航空科学技術複合体やアントノフ連続生産工場の使用する小規模な飛行場となっている。

キーウ市外に隣接するキーウ・チャイカ空港は、民間のスポーツ用の小規模な空港である。

ホストーメリ空港もキーウ市に所在する空港ではなく、近郊のホストメリに所在する。小規模な空港で、別名アントーノフ空港と呼ばれるとおり、アントーノフの機体の試験や貨物用空港として使用されている。

教育

- キーウ大学(科学全般)

- キーウ・モヒーラ・アカデミー国立大学(人文科学・社会科学)

- キーウ工科大学(自然科学・技術)

- キーウ教育大学(教育学・人文科学)

- キーウ言語大学(言語学・人文科学)

- キーウ経済運営大学(政治学・経済学)

- キーウ国立貿易経済大学

- キーウ美術大学

- キーウ劇場・映画・テラビ大学

スポーツ

キーウではサッカーが最も重要なスポーツであり、ウクライナ・プレミアリーグに所属する名門クラブのFCディナモ・キーウが存在している。同リーグでは最多優勝を誇り、ウクライナ・カップやウクライナ・スーパーカップでも最多優勝を飾っている。ディナモ・キーウはウクライナ最大のスタジアムである、オリンピスキ・スタジアムを本拠地としている。同地はUEFA EURO 2012決勝が行われた場所でもある。なお、2部リーグにはFCアルセナル・キーウも存在する。

見どころ

建造物

- 聖ソフィア大聖堂:1037年建造。ヤロスラフ賢公によって遊牧民族ペチェネグ族に対する勝利を記念して建立された。建立当時はビザンティン様式の建築であった。18世紀初頭にウクライナ・バロック建築様式に改築され、6つの球状の形をした円屋根が付け足され、金箔がほどこされた。コンスタンティノープルにあるハギア・ソフィア大聖堂と同じように、「聖なる知恵」に捧げたものであったが、建物の姿形は全く異なるものである。四角い建物の上に一つの半球状のドームがあるコンスタンティノープルの大聖堂に対して、キーウの聖ソフィア大聖堂は、ドラムと呼ばれる円筒形の延長建築の上にイエス・キリストと12人の使徒を象徴する13の玉ねぎ型のドームがある。この教会は過去に幾度か損傷を受け、最近の修復作業により装飾しなおされている。

- キーウ・ペチェールシク大修道院:ウクライナ正教とロシア正教において「大修道院」の名が許されている5つの修道院の一つで、その中でも最も古い歴史を有する。敷地内には三位一体教会(至聖三者大門教会)、ウスペンスキー寺院(生神女就寝大聖堂)、大鐘楼、地下洞窟、歴史文化財博物館、ピョートル・ストルイピンの墓などがある。

- 聖ミハイル黄金ドーム修道院寺院:ウクライナ正教会の修道院。

- 聖アンドレイ教会:ロシア女帝エリザヴェータの命により建造。数少ないエリザヴェータ・バロックの一例。

- 聖ウラジーミル聖堂:ウクライナ正教会の聖堂。19世紀末、ネオビザンチン様式で建造された。ヴィクトル・ヴァスネツォフ、ミハイル・ヴルーベリ、ミハイル・ネステロフらロシアの画家たちのフレスコ画があることで知られる。

- 黄金の門:1037年建造。門の上には、金箔塗りの屋根の付いた生神女福音寺院が建てられ、名称の由来となっていると考えられている。1750年、門を保存するため地中に埋められたが、1832年考古学者ロフビツキーにより発掘された。1982年に修復作業が完了。ロシアの作曲家ムソルグスキーが、友人であった画家ハルトマンの遺作展で見た絵画に感銘を受け、組曲「展覧会の絵」を作曲したのは有名であるが、その最後を飾る曲「キエフの大門」はハルトマンの描いたこの黄金の門がもとになっている。ただしムソルグスキーの時代には、門は再建されていなかった。

- 無名戦士の墓 (キーウ):第二次世界大戦戦死者の追悼碑。

美術館・博物館

- ウクライナ国立美術館:14世紀から18世紀のイコンのコレクションが豊富。

- 国立キエフ絵画ギャラリー:テレシェンコ家の所有する建物とレクションをもとに1922年設立。レーピン、ヴルーベリ、イヴァン・アイヴァゾフスキー、ニコライ・ゲーらの作品がある。

- ウクライナ歴史博物館:1899年設立。

- ウクライナ国立チェルノブイリ博物館:チェルノブイリ原子力発電所事故に関する博物館。事故発生時の午前1時23分で止まっている時計、原子力発電所の分布図、前線で働いていた消防士及び軍人の服等が展示されている。1990年に開館。

- メジヒリヤ:第4代ウクライナ大統領を務めたヴィクトル・ヤヌコーヴィチの邸宅。約140ヘクタールの敷地内には豪華絢爛な家具、動物園、ゴルフコース、ヘリポート、湖、高級車揃いの車庫等がある。別名「汚職博物館」。

劇場

- ウクライナ国立歌劇場:ウクライナを代表するオペラ劇場。同劇場のバレエ団は、日本を含め海外公演も行い好評を博している。1911年のロシア首相ストルイピン暗殺の現場となった。

- キエフ国立フィルハーモニー交響楽団

ギャラリー

著名な出身者

姉妹都市

※出典

脚注

注釈

出典

参考文献

- (日本語) 伊東孝之, 井内敏夫, 中井和夫編 『ポーランド・ウクライナ・バルト史』 (世界各国史; 20)-東京: 山川出版社, 1998年. ISBN 9784634415003

- (日本語) 黒川祐次著 『物語ウクライナの歴史 : ヨーロッパ最後の大国』 (中公新書; 1655)-東京 : 中央公論新社, 2002年. ISBN 4121016556

- (ウクライナ語) Історія міст і сіл Української РСР: Київ. — Київ: УРЕ АН УРСР, 1968.

- (ウクライナ語) Толочко П. П., Івакін Г. Ю., Верменич Я. В. Київ // Енциклопедія історії України. — Київ : Наукова думка, 2007. — Т. 4. — С. 201–218.

関連項目

- キエフ級航空母艦

- キエフ府主教区

- スルジク

- キーウ攻勢 (2022年)

外部リンク

- 公式

- キーウ市公式サイト(ウクライナ語)

- 旅行

- キーウ市観光情報(英語)

- オールドキーウ(ウクライナ語) - YouTube

- お互いを知りましょう。ロシア語のテレコース。レッスン26.キエフでの会議(1980)(ロシア語)

![[大事な報告] ウクライナ首都キーウにまた激しい攻撃‼️ YouTube](https://i.ytimg.com/vi/z40PsKHNXiA/maxresdefault.jpg)