赤色矮星系の居住可能性(せきしょくわいせいけいのきょじゅうかのうせい)は、様々な原因からなる数多くの要因で決まってくると考えられている。

現在の観測事実からは、赤色矮星が発するフラックス量が少ないこと・赤色矮星を公転する惑星は潮汐ロックとも呼ばれる自転と公転の同期が起こっている例が多いこと・ハビタブルゾーンが狭いうえに、中心星となる赤色矮星の激しい変光に曝されることが分かっており、赤色矮星系の居住可能性の厳しさが明らかになっている。

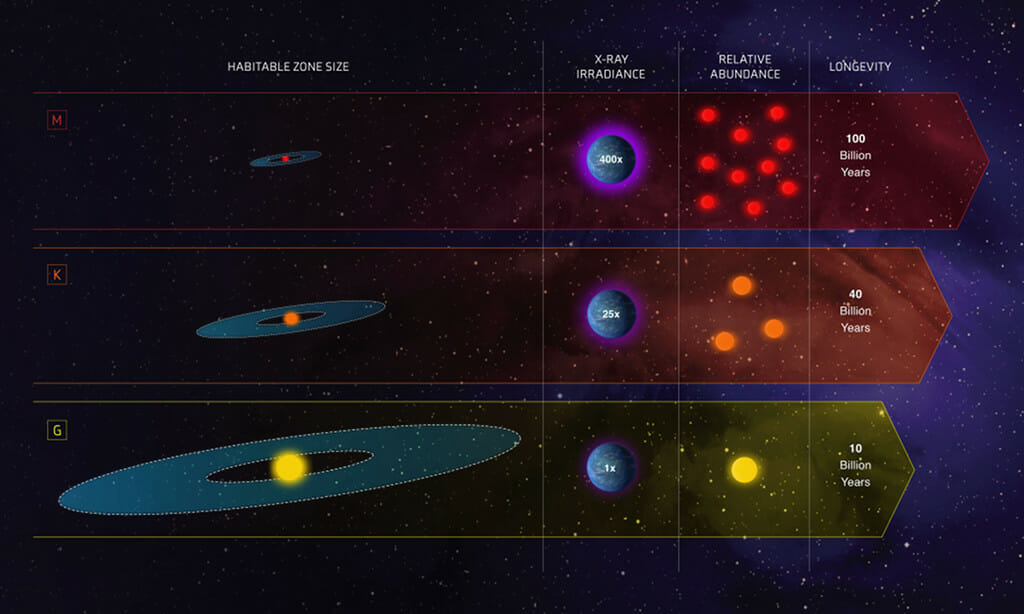

しかしその一方で、赤色矮星が極めて普遍的な存在であること、寿命が極めて長いことは、居住可能性を実現するにあたって優位にはたらく要因である。恒星の中で赤色矮星は群を抜いて存在数が多い、最も一般的なタイプの天体であるため、天文学者はこれらの多くのサンプルを使って、居住可能性に影響する要因や要因同士の相互影響などを研究し、生命の存在確率や最も生命・文明が存在する可能性の高い天体がどれかを探ろうとしている。

こうした恒星系で発達していく生命にとって最大の障壁となるのが、惑星が主星である赤色矮星に接近することで引き起こされる、激しい潮汐加熱と呼ばれる現象である。潮汐加熱だけでなく、潮汐ロックによって惑星が中心星に対してずっと同じ面を向け続けていることで、たとえハビタブルゾーン内の惑星でも惑星上に大きな温度差を引き起こすことも生命の居住にとって厳しい環境を生み出す。そして潮汐の効果で赤道傾斜角が小さくなることで、同じ面を恒星に向け続ける効果はさらに強くなるなど、過度な潮汐は様々な面で生命の居住可能性を脅かす。

潮汐以外の要因でも、激しい恒星活動による変光・フレアや、赤色矮星のスペクトルが太陽と比べて赤外線側に偏っていること、光度が低いためハビタブルゾーンが狭くなることなどの要因で、生命の居住可能性は低く見積もられている。

逆に赤色矮星系の生命の居住可能性を上げる要因もある。たとえば潮汐ロックが起こった惑星の昼側の面では雲が激しく形成され、その結果惑星全体の熱流束が下がることで、夜側の面との平衡温度の差は劇的に小さくなる可能性が指摘されている。さらに、赤色矮星の数自体が非常に多いため、それらを公転する惑星数も多く、それらのうちに生命が存在する可能性も統計的に大きくなっている。銀河系の恒星のうちおよそ85%が赤色矮星であり、渦巻銀河や楕円銀河で大多数を占める。銀河系には赤色矮星系のハビタブルゾーンに存在するスーパーアースが数百億個は存在するだろうと見積もられている。

赤色矮星の特徴

赤色矮星は恒星の種類の中で、最も小さく低温で、存在数の多いタイプの恒星である。全恒星中の存在比率は、渦巻銀河の70%から楕円銀河における90%まで幅広く、銀河系のような棒渦巻銀河ではよく引用される中央値として72–76%を占めるとされている。

赤色矮星はスペクトルによってM型星に分類される。放出するエネルギー(光量)が低いため、地球から肉眼で見えるような赤色矮星はほとんど存在しない。肉眼で見える等級の赤色矮星として、最も太陽に近い赤色矮星であるプロキシマ・ケンタウリや、連星系ではない単独の赤色矮星として最も太陽に近いバーナード星などがある。

居住可能性の研究

光度とスペクトル

おおよそ0.08~0.60太陽質量ほどの質量しかない赤色矮星は、長年にわたって生命の存在する可能性がある天体候補としては除外されてきた。

まず、恒星の質量が小さいと恒星のエネルギー源である核融合反応が非常にゆっくり進むため、その光度は太陽の0.0125%から、最大でも10%に満たないほど暗くなってしまう。そのため、惑星がそのような低光度の赤色矮星から地球と同じような十分な表面温度を得るためには、軌道長半径がとても小さくなければならなくなる。その距離は、たとえばけんびきょう座AX星の場合だと0.268天文単位で、プロキシマ・ケンタウリの場合ではわずか0.032天文単位しかない。そのような軌道半径の小さい惑星は公転周期も短くなり、これらの惑星の“1年”は長くとも150日、短い場合だとわずか3日ほどしか続かない。

そして赤色矮星が発する光は、スペクトルでは赤色光から赤外線が多くを占めるが、こうした波長の光は太陽光のピーク波長である黄色の光と比べて、(光量の大小の問題とは異なり、光子1個自体が持つ)エネルギーが低い。その結果、赤色矮星系の惑星で植物が光合成を行うには、地球での光合成と比べて、電子の遷移のための励起ポテンシャルに達するために多くの光子が必要となる。このような環境に植物が適用すると、エネルギーを稼ぐために幅広いスペクトル帯の光を吸収するようになるため、可視光で見ると赤色矮星系の惑星に生息する植物の葉は真っ黒に見える場合もある。

さらに、赤~赤外光は水による吸収を強く受けるので、赤色矮星系の惑星での水棲動物が利用できるエネルギーはより少なくなる。しかし、水や氷が恒星からの光を吸収する割合が大きくなるということは、太陽型星と比べて惑星に届く放射が同じでもそのうち温度上昇に使われるエネルギー量は赤色矮星系の惑星のほうが大きくなることを意味するため、赤色矮星の周りのハビタブルゾーンをより外側に拡張する効果もある。

赤色矮星の進化の観点からもその居住可能性を阻害する効果がある。赤色矮星は非常にゆっくりと進化するため、前主系列星と呼ばれる恒星の誕生時の段階にある期間が10億年ほどと長い。この段階での恒星の半径は、成熟し主系列星まで進化した時よりも大きく、ハビタブルゾーンもより外側に位置する。そのため、星の誕生が完了した後はハビタブルゾーン内に入る惑星もこの段階では、液体の水が存在できず水蒸気しか存在できない温度環境下に長く曝される。そのため、ハビタブルゾーンに位置する予定の地球型惑星の形成中に地表水が供給されても、その後数億年間は暴走温室効果を受けることになる。こうした環境下では水蒸気は光分解により水素となり、惑星外へ散逸してしまうため、地球の海洋の数倍に達する水でも失われてしまい、後には生物には向かない厚い酸素過剰な大気が残る。

潮汐効果

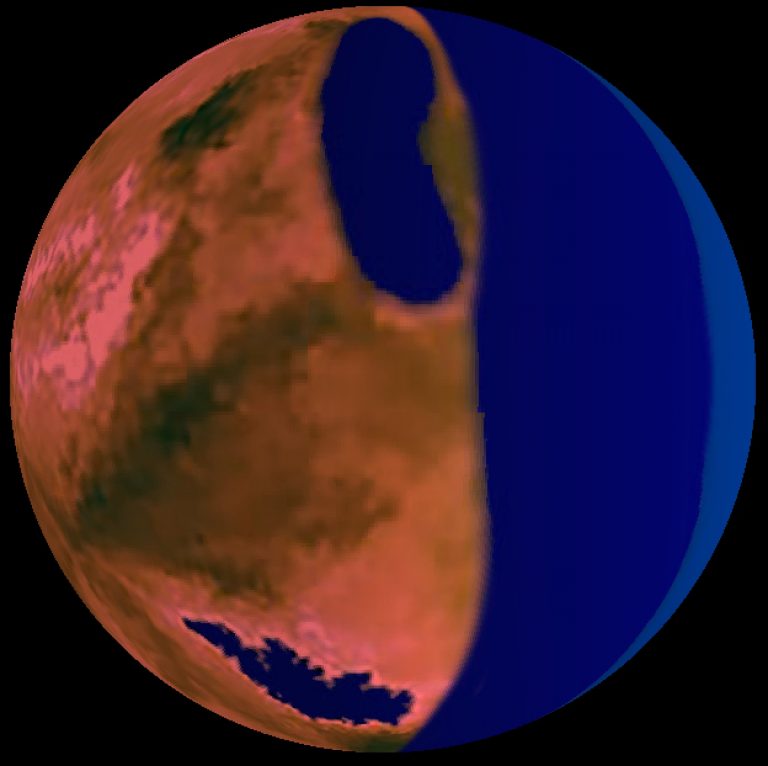

前述のように赤色矮星系の惑星は液体の水を保持するための温度を保つには主星のすぐ近くを公転する必要があるが、そのような軌道を公転すると潮汐ロックと呼ばれる現象が起こりやすくなる。潮汐ロックは自転周期と公転周期が同期する現象で、惑星が主星の周りを1周公転する間に、惑星自身が自らの自転軸周りに1周する。その結果、主星を向いている惑星の面は常に一定となり、もう片方の面は常に主星と反対方向(夜の側)を向くことになるため、大きな温度差を生じる。赤色矮星のハビタブルゾーンにある惑星の30%が潮汐ロックを受けるとされている。 長年にわたって、そうした惑星では生命は明暗境界線に相当する、主星が地平線上にずっと見えるようなリング状の地域でしか生きられないとされてきた。

また、その極端な温度差を昼側と夜側の大気循環によってなくすには大量の大気が必要であり、そうした厚い大気下では光合成が困難となるとされてきた。そしてそのような大気下では、主星の直下にあたる点付近(常に天頂付近に主星が見える地域)では常に暴風と集中豪雨が降り続ける可能性が主張されてきた。ある研究ではそうした環境では生命は複雑に進化していくことが不可能とされた。そうした環境では、植物は常に吹き続ける強風に耐えるため土壌に自身をしっかりと固定するしかなくなり、葉も折れないように細くしなやかな形状になるしかなくなる。動物も、強風下では声や匂いでコミュニケーションをとることができないので、赤外線を感知できるようになるしかなくなる。ただし、荒天から保護された水中の生物は、黒色の植物プランクトンや藻類に支えられ、繁栄できる可能性についての言及がある。

そうした従来の悲観的な見方とは対照的に、1997年にアメリカカリフォルニア州にあるNASAエイムズ研究センター所属のRobert HaberleとManoj Joshiが発表した研究結果では、大気に温室効果を起こす二酸化炭素や水蒸気が含まれていれば、星からの熱が効果的に夜側に輸送されるために最低限必要な大気量はわずか100ヘクトパスカル、地球大気の10%で足りるとされた。この量であれば光合成に影響はない。

その2年後にロンドンサウスイースト大学のMartin Heathが発表した研究では、夜側の氷冠の下に広がる海盆が十分深く、海水が自由に流れることができれば、夜側の海洋も凍り付くことなく効果的に熱を循環させることができることが示された。

さらに2010年のカリフォルニア工科大学のMerlisらの研究では地球のような海洋惑星では、潮汐ロックを受けていても夜側の温度は-33℃を下回らないと計算された。

SETIの研究者Martinらが2013年に構築された気候モデルでは、潮汐ロックを受けた惑星での雲の形成が昼夜の温度差を最小化させるとされ、赤色矮星系の居住可能性は大幅に改善された。光合成有効放射(光合成に使用できる波長帯の光)の量を考慮した研究では、赤色矮星系の潮汐ロックされた惑星は少なくとも高等植物にとっては十分居住可能であることが示された。

かつては、潮汐ロックを受けた惑星は、熱の影響で金星のような環境になるとされてきた。そして赤色矮星系における他の障壁と組み合わせると、ほかの恒星の種類と比べ赤色矮星系では生命の存在可能性は低いという見方が強かった。水や水蒸気を含む大気による循環でこの問題が解決されるという見方が出てからも、前述の光分解の影響でそもそも水が十分にないという懸念があった。しかし、夜側になら水が残っているとの研究が発表され、この「閉じ込められた」水が温室効果の暴走を止め、赤色矮星系の環境を改善させるとされている。

ハビタブルゾーンに存在する巨大ガス惑星の衛星なら、主星でなく惑星に潮汐ロックされるため、昼夜のサイクルが存在しているとされている。同じことが、互いに潮汐ロックされた二重惑星にもある。

また、潮汐ロックがどれくらいの期間で起こるかは潮汐力がかかる原因になる、惑星の海洋や大気の状態に依存し、数十億年たっても潮汐ロックが起こらない場合もある。さらに、潮汐による自転周期の減衰の最終段階は潮汐ロックだけではない。たとえば水星は潮汐ロックに至るまで十分な時間があったが、潮汐ロックではなく3:2の軌道共鳴という形に落ち着いている。

変光

赤色矮星は他の分類の恒星が安定なものが多いのに比べ、より変光を起こし活動が激しい。星全体のうち広い範囲を覆うような巨大な恒星黒点がよく発生し、恒星の光度を数か月にわたって40%ほども減少させてしまう。そして、この寒い時期の間に海洋が凍ることで惑星表面を真っ白な氷が占める割合が増え、惑星のアルベドは以前より高くなる。そうなると、黒点が消滅し赤色矮星の明るさが戻った後も届く光が惑星に吸収されず、温度の回復を妨げるかさらに寒冷化が加速する可能性もある。ただし、地球の生命は極寒の環境でも、温度の下がる冬には冬眠をするなどで適応をしてきたうえ、温度変化の少ない深海のような環境下で生き残っていくこともできる。

また赤色矮星は、他の種類の恒星が起こすものよりも巨大なフレアを引き起こし、その際は明るさが数分で2倍にまで明るくなる。 多くの赤色矮星の変光について研究が進むにつれて、それらの多くが閃光星として分類されてきた。このような活動は生命にとって大きなダメージを与える可能性がある。こうしたフレアは、惑星の大気の大部分をはぎ取ってしまうような荷電粒子の嵐を発生させる。このようなフレア環境下で、赤色矮星系に生命が存在できるのか、特にレアアース仮説を支持する科学者からはずっと疑われてきた。 特に潮汐ロックが起こっている惑星では、こうした荷電粒子から惑星を保護するのに要する強い磁気圏を持たせるための磁気モーメントが小さくなる。その結果、活動的な赤色矮星が起こすコロナ質量放出によって到達した荷電粒子の流れは、磁気圏を惑星の大気が位置する低高度まで後退させる。結果として、惑星大気は散逸されやすくなり、居住可能性は著しく低下する。

しかしその後の研究では、赤色矮星の自転やフレア活動の実態をふまえると、コロナ質量放出を起こす可能性は従来考えられていたよりもずっと低く、巨大なコロナ質量放出に至ってはめったに起こらないことが分かった。ただし、質量放出による荷電粒子のほかにもフレアでの紫外線や放射線によっての大気散逸は起こりうる。

低頻度ではあるが質量放出が起こった場合は、惑星大気から荷電粒子を逸らすための磁場を惑星が持つことによって保護するしかない。潮汐ロックによって惑星の自転は遅くなっているが、それでも公転するごとに1回転はしており、惑星の内部が融解していればダイナモ効果によって磁場は発生できる。赤色矮星系で観測されているフレアの強さから計算すると10~1000Gであり、地球磁場の0.5Gよりはるかに強い。 しかし実際の数理モデルでは、地球型惑星で達成可能な最も強いダイナモ磁場の強度をもってしても、地球質量の惑星からは赤色矮星のコロナ質量放出や紫外線によって、高層大気の大部分を失うとされている。なお、この効果は赤色矮星に限らず、スペクトルでK型やG型に分類される橙色矮星でも0.8天文単位より近い地球サイズの惑星で起こりうる。大気が侵食されることで、海洋までもが失われるとする研究もある。

しかし、原始惑星や土星の衛星のタイタンのような、炭化水素のヘイズで覆われた惑星であれば、空中に浮遊する炭化水素の液滴が紫外線を吸収するため、生命がフレアから生き残れる可能性が指摘されている。 また、惑星が海洋を維持するために必要な大気さえ保持ことができれば、フレアの放射から生命が身を守る手段として、恒星が特に誕生初期のフレアが活発な時期を過ぎるまでの間海中にとどまるという選択が有効になる。この、赤色矮星のライフサイクルの中で激しいフレア活動を見せる時期が誕生後12億年ほどしか続かないと推計されていることは居住可能性の議論において注目されている。惑星が、潮汐ロックを起こさないような中心星から遠い位置で形成された後、赤色矮星の初期のフレア活動が収まったころに惑星移動によってハビタブルゾーン付近まで移動してくれば、生命が進化しやすくなるチャンスが整う。

そして、恒星のフレアの中でも最大級のものは、恒星の極に近い高緯度付近で発生しやすいことが分かっているので、惑星の公転軌道面が恒星の自転面に近い場合はフレアの影響は小さくなると考えられている。

赤色矮星の中でも0.08~0.11太陽質量の超低温矮星は、フレアからの遠紫外線による水の光分解や極紫外線による水素の散逸の影響にもかかわらず、十分な水を保持できるとされている。

赤色矮星の存在数

赤色矮星が生命を宿すうえで他の恒星よりも優れている点は、その寿命が非常に長く長期にわたって安定して光エネルギーを生成することである。地球に人類が現れるまで45億年を要したが、既知の生命にとって地球が住みやすい環境であり続ける期間は、もってあと15億年ほどとされている。一方で赤色矮星は、それより大きな恒星と比べて内部での核反応が非常にゆっくりと進行するため、寿命は短くでも1000億年、長ければ10兆年以上に及ぶと推測されている。そのため生命は長い期間をかけて進化することができ、その後も長期間にわたって生き残ることができると考えられる。

さらに、ある特定の1つの赤色矮星が生命が居住可能な惑星を持つ確率は未知だが、銀河系のすべての赤色矮星が持つ居住可能な惑星の総数は、赤色矮星の普遍性を考慮すると太陽型星の持つハビタブルゾーン内の惑星総数に匹敵する可能性がある。ハビタブルゾーンに位置する可能性のあるスーパーアースとして最初に見つかった惑星であるグリーゼ581gの主星であるグリーゼ581も赤色矮星である。この惑星は潮汐ロックを受けているが、明暗境界線上には液体の水が存在しているかもしれない。この惑星は約70億年前から存在しているとされており、地球質量の3倍から4倍の質量をもつので大気を十分保持できるとされている。

ミシガン大学の研究者らによるコンピューターシミュレーションによる試算によると、遠い将来、赤色矮星が水素を使い果たし青色矮星と呼ばれる進化段階になると、生命が存在できる可能性がもう一度到来する。この段階になると光度は赤色矮星だった頃よりも明るくなるので、ハビタブルゾーンの外側に位置し氷に覆われていた惑星が解凍され、数十億年間(例えば0.16太陽質量の赤色矮星は、青色矮星段階は50億年ほど続くとされている)は生命が誕生し進化できる環境が続くとされているとされている。

メタンハビタブルゾーン

地球のような水を中心とした生物ではなく、メタンを基礎にした生命が存在できれば、水が液体となる領域の外側にメタンが液体となる「第二のハビタブルゾーン」が赤色矮星の周りに存在できる。こうした生命はタイタンの生命によく似ており、タイタンの大気は赤色光や赤外線をよく透過することからも、タイタンのような惑星表面には多くの赤色矮星からの光が届くと考えられている。

超低温矮星周りの地球型惑星の存在頻度

スピッツァー宇宙望遠鏡のアーカイブデータによる研究から、超低温矮星の周囲に地球型惑星が存在する確率は30~45%と推定された。コンピューターシミュレーションによる試算によると、TRAPPIST-1(0.084太陽質量)と同程度の質量を持つ恒星が持つ惑星のサイズは、地球サイズが一番多くなると分かった。

居住可能な惑星の捜索

居住可能な惑星を捜索するためには、まず生命探査に適したターゲットの惑星を発見し、その惑星の大気などを分光観測で調査し水や生命存在指標となる物質の存在を探していくという段階が取られる。そして、太陽型星前後の質量の恒星でこういった惑星を探す方法としては2020年~2030年代の宇宙望遠鏡による直接撮像が最も有力であるが、赤色矮星の場合はトランジット法での捜索が有力である。赤色矮星の中でも質量が大きいものは、TESSによって捜索されており、それより質量が小さい恒星については赤外線での観測が有利になるので、JASMINE計画で打ち上げられた日本の赤外線宇宙望遠鏡がカバーする計画も準備されている。さらに質量が小さい超低温矮星では恒星の直径が小さいので地球型惑星でのトランジットによる減光幅が、高精度観測が難しい地上観測で検出できるほどまで大きくなるので地上観測が行われており、TRAPPIST-1などが発見されている。

また、長い間系外惑星の捜索に用いられてきた視線速度法でも赤色矮星をターゲットに捜索されるようになっており、IRD(InfraRed Doppler)など赤外線波長で高分解分光が可能な分光器がすばる望遠鏡などの大望遠鏡に取り付けられ観測がされている。

関連項目

- 宇宙生物学

- ハビタブルゾーン

- グリーゼ581g

- 橙色矮星系の居住可能性

- ケプラー186f

- 惑星の居住可能性

- 地球外知的生命体探査

ウィキバーシティに以下の学習教材があります。

- How Life could Evolve in a Red Dwarf Star System

脚注

注釈

出典

他参考文献

- Stevenson, David S. (2013). Under a crimson sun : prospects for life in a red dwarf system. New York, NY: Imprint: Springer. ISBN 978-1461481324

外部リンク

- “Red Dwarf Stars Probably Not Friendly for Earth 2.0”. Seeker (2015年5月26日). 2016年5月28日時点のオリジナルよりアーカイブ。2022年5月13日閲覧。(英語)