第1等灯台(だいいっとうとうだい)は、第1等レンズ(レンズ直径 259 cm、焦点距離 92 cm)を使用した灯台で、日本では、現在5ヶ所しかない。

灯台レンズの等級

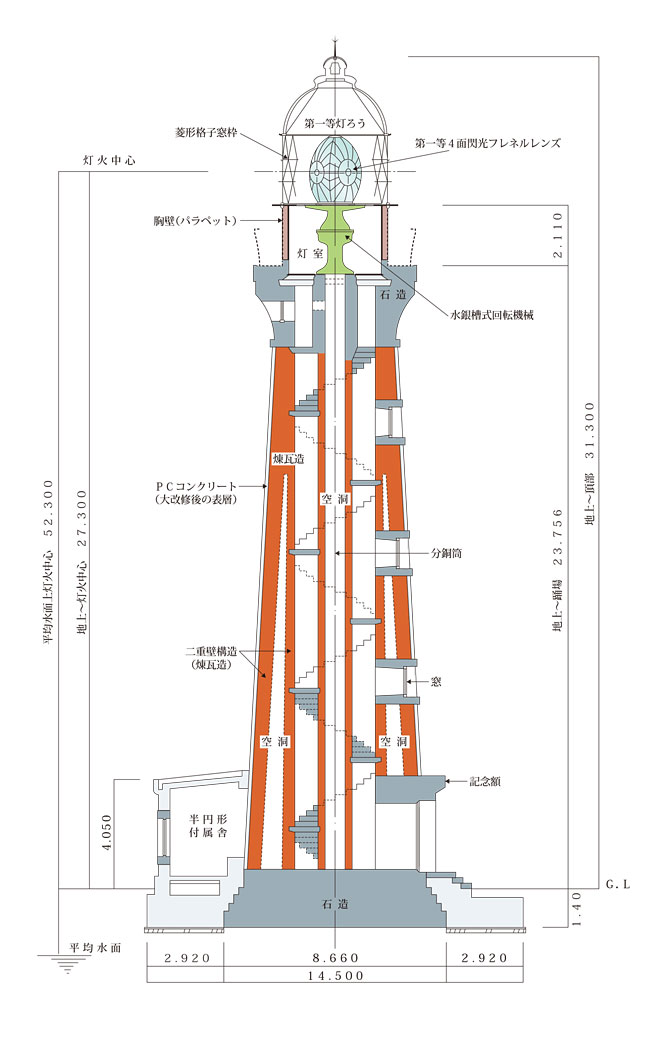

灯台で使用しているレンズには、いちばん大きい1等から順に6等までと、6等より小さい等外という等級があり、レンズの焦点距離の長さによって格付けされたもので、日本の中・大型灯台で使用されている灯台レンズの大きさを表す。一番大きなレンズを使用している灯台が第1等灯台と呼ばれている。

歴史

日本で最初の第1等灯台は野島埼灯台(洋式灯台としては2番目に、1870年1月22日に初点灯)であった。野島埼灯台ではフランス製の第1等フレネル式不動レンズを使用していたが、現在では第2等フレネル式閃光レンズに変わっている。

また、1874年5月1日に初点灯した御前埼灯台では、初めて回転式の第1等フレネル式閃光レンズ(フランス製)が使用されたが、太平洋戦争で破損し、現在は第3等大型フレネル式閃光レンズに変わっている。

現役で使われている中で最古のものは、千葉県銚子市犬吠埼に存在する犬吠埼灯台(1874年11月15日初点灯)の第1等4面閃光レンズ(国産)であり、犬吠埼灯台は国の重要文化財・近代化産業遺産に登録されている。

上に述べたことからわかる通り、当初はもっぱら外国製のレンズが採用されている。初めて国産の第1等レンズが取り付けられたのは沖ノ島灯台(1921年12月初点灯)である。このレンズは2007年まで使用されたが、現在では LB-M30型灯器に変わっている。

現存する第1等灯台の一覧

脚注

関連項目

- フレネルレンズ

- 世界灯台100選

- 日本の灯台50選

- 参観灯台

- 保存灯台