特命全権公使(とくめいぜんけんこうし、英: envoy extraordinary and minister plenipotentiary、envoy)とは、外交使節団の長の上から2番目の階級であり、接受国の国家元首に対して派遣される者である(最上位は接受国の国家元首に対して派遣される特命全権大使、第3位は接受国の外務大臣に対して派遣される代理公使(仏: chargé d'affaires))。

概要

日本の場合、本来的には特命全権公使は在外公館たる公使館の長(在外公館長)であり、特別職の国家公務員かつ外務公務員である。しかし、1967年に日本国公使館は全て大使館に昇格しているので、このような意味での特命全権公使は存在しない。ただし、現在でもアメリカや中国、ロシアなど一部の国に置かれる大使館には、名称公使とは別に、正式に特命全権公使として発令された外交官が配置されることがある。その場合、「特命全権公使○○○○、□□国在勤」との発令となる。(在外公館の長である特命全権大使に対しては、「□□国在勤」ではなく「□□国駐箚」との発令になる。)

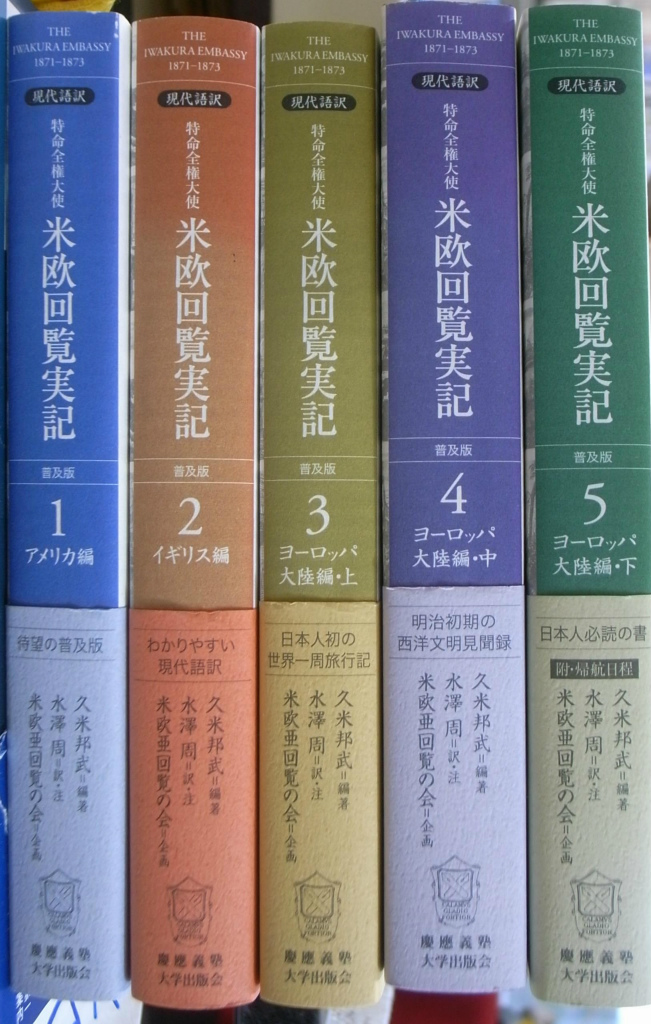

1967年以前においては、米、華、英、仏、西独、ソビエト、トルコ、ブラジルなどの主要国に対し特命全権大使が、それ以外の国に特命全権公使が派遣されていた。ただし戦間期から戦時中にかけては、日本から特命全権公使しか派遣されていなかったスペインやスウェーデン、メキシコなどを差し置いて、満洲国とビルマ、仏印に日本の大使が常駐していた。さらに1905年以前においては常駐の特命全権大使は存在せず、国交を結ぶすべての国に対して特命全権公使以下の外交官(特命全権公使より階級の低い弁理公使、代理公使など)が置かれていた。したがって、日露戦争の停戦仲介を米国へ依頼する窓口となったのは大使館ではなく公使館である。1905年12月に英国に対し、翌月にドイツ、米国、フランスに対し特命全権大使に切り替え、その後順次オーストリア、ロシアなどの列強が順次大使派遣国となった。

呼称

一般的には略して公使と呼ばれるが、「特命全権公使」と通常の「公使」は格式が異なり、前者のほうが上である。

なお、参事官(英: counsellor)の公の名称を用いる者のうち、特に対外的に「公使」のローカルランクを名乗ることを許された者を「名称公使」又は「公使参事官」という。

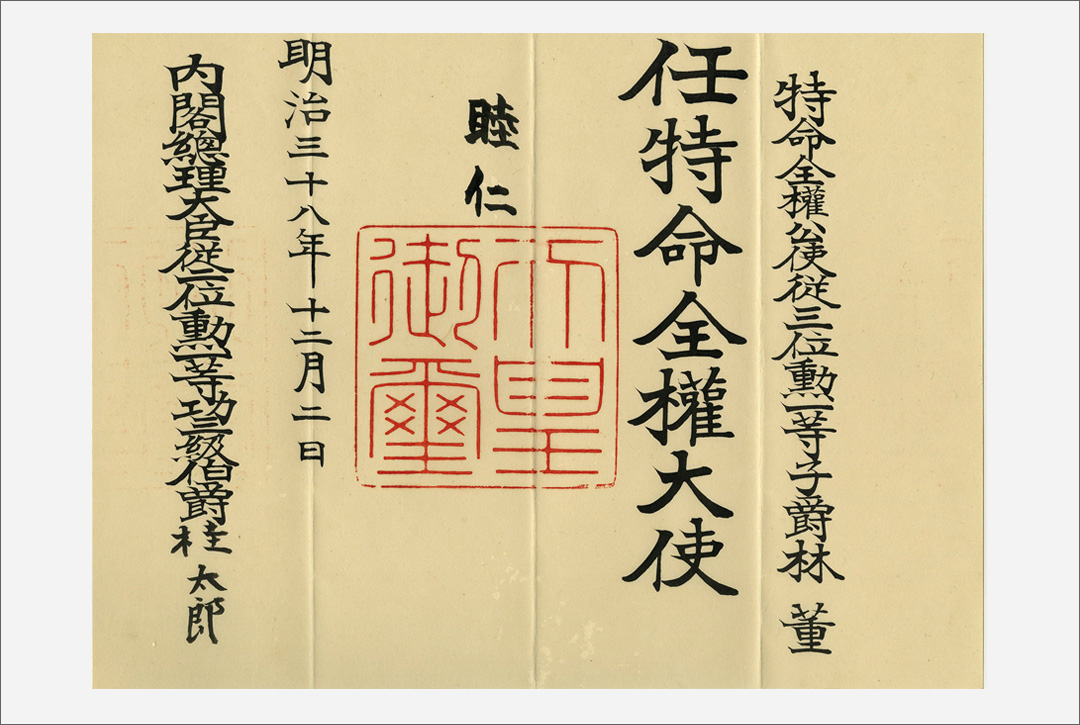

任命

日本の特命全権公使の任免は、特命全権大使の場合と同じく、外務大臣の申出により内閣が行い、天皇がこれを認証する(認証官)。また、特命全権公使の信任状および解任状は、天皇がこれを認証する。

待命公使

日本国の特命全権公使は、特命全権大使と同じく、在外公館に勤務することを免ぜられたときは、新たに在外公館に勤務することを命ぜられるまでの間、待命となる(いわゆる待命公使。待命になると給与が2割カットされる)。

ただし、特別の必要がある場合には、外務省本省の事務に従事させることができる(臨時本省事務従事)。

信任

特命全権公使は、接受国の元首に対し、派遣国の元首が派遣する。その際に派遣国の元首から信任状が託され、公使が接受国の元首に提出する儀式を信任状捧呈式という。

職務

派遣国政府を代表するもので、接受国との外交交渉、条約の署名調印、滞在する自国民の保護などの任務を行なう。

信任状捧呈式

日本では、来日する特命全権公使に対して、特命全権大使同様に信任状捧呈式を行う。ただし、車寄せの送迎役が式部官長ではなく式部官に代えるなど若干の差異がある。

参考文献

関連項目

- 外務省

- 大使館

- 外交官

- 駐在武官

- 総領事

- 大使

- 特命全権大使

- 臨時代理大使

- 待命大使

- 名称大使

- 政府代表

- 全権委員

![[詳細] 英臨時公使、全権公使の立替金について(英領事代理エンスリー→奉行)](https://www.bunsho.pref.hokkaido.lg.jp/monjokan/digitalThumbnailImages/02.jpeg/XD000000322594)