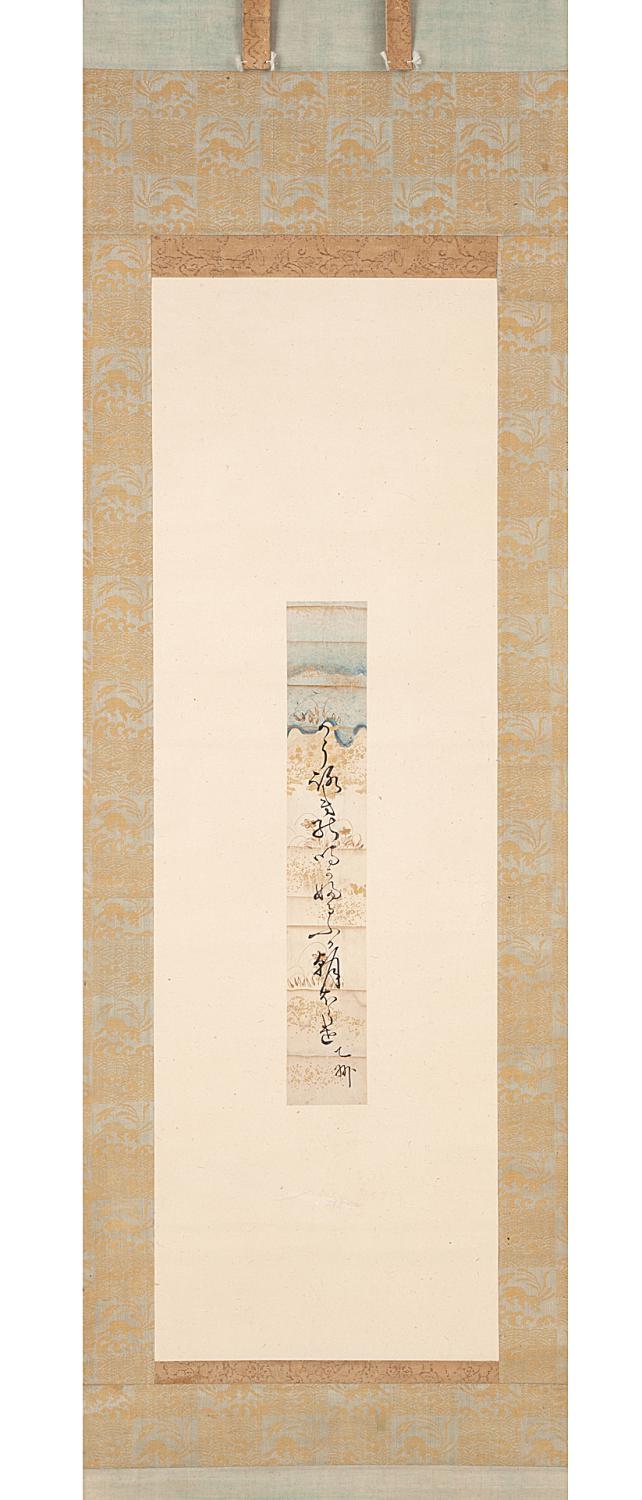

河合 乙州(かわい おとくに、生没年不詳)は、江戸時代前期から中期にかけての俳人、近江蕉門。近江国の人。俳人河合智月(智月尼)の弟で姉の養子となった。

生涯

生没年は不詳ではあるが、享保年間(1716年-1736年)頃死去したと考えられている。姉である智月尼の生まれは山城国とされており、弟である乙州も山城出身と考えられている。なお、近年乙州と智月のものとされる板垣法名が発見され、それには『享保5年正月3日 64歳 木代々庵乙州丹阿』記されており、これが事実とすれば1720年2月10日に死去した時に数え64歳であることから、誕生は明暦3年(1657年)頃となる。また、同時に智月尼の板垣法名も発見され『享保3年3月 路丹智月尼』と記され、通常認識されている智月の死亡年月と一致しているが、板垣からは智月尼の実の父を大津の山岡家の出と記されていた。

寛永10年(1633年)頃、姉智月が大津の伝馬役兼問屋役河合佐右衛門に嫁ぎ、貞享3年(1686年)頃夫と死別し尼となった後、乙州を河合家の養嗣子とした。乙州の姓は河合又は川井を用い、通称を又七や次郎助と称し、代々(木偏に代を用いる)庵・設楽堂の別号を用いた。

天和年間(1681年-1684年)に江左尚白に入門し、天和3年(1683年)尚白の『歳旦帖』に初めて1句が取り上げられ、貞享4年(1687年)に尚白の選集『弧松(ひとつまつ)』に107句入集、元禄2年(1689年)家業により加賀金沢に滞在中『奥の細道』旅中の松尾芭蕉と邂逅した。同年12月芭蕉を大津の自邸に招待し、以降上方滞在中の芭蕉を度々招き、また義仲寺の無名庵や幻住庵に滞在中の芭蕉の暮らしを姉智月尼と共に世話をした。乙州は芭蕉晩期に提唱する『軽み』をよく理解していた門人の一人とされ、家業による旅が蕉風の良き伝播者ともなった。

蕉門における乙州の立場は今で言う事務局長的役割を勤め、芭蕉からは厚い信頼を得、芭蕉の『自画像』や『笈の小文』関係の草稿が贈られた。元禄7年10月12日(1694年11月28日)に芭蕉逝去に際しては看取り、葬儀万端の準備を行い、姉智月と乙州の妻荷月が芭蕉の浄着を縫った。

芭蕉死去後、芭蕉の意を汲み宝永6年(1709年)『笈の小文』を刊行し、正徳5年(1715年)に随筆『それぞれ草』を刊行した。

著作

- 随筆--「それぞれ草」

- 代表作(句)

- 有明に三度飛脚の行哉らん(嵯峨日記)

- 亀の甲烹らゝ時は鳴もせず(ひさご)

- 馬かりて竹田の里や行しぐれ(猿蓑)

- すゞ風や我より先に百合の花(猿蓑)

- ばせを葉や打かへし行月の影(猿蓑)

- 寝ぐるしき窓の細目や闇の梅(猿蓑)

- 螢飛疊の上もこけの露(猿蓑)

- 見る所おもふところやはつ櫻(續猿蓑)

- 森の蝉凉しき聲やあつき聲(續猿蓑)

- 曉のめをさまさせよはすの花(炭俵)

脚注