名古屋シネマテーク(なごやシネマテーク、Nagoya Cinémathèque)は、かつて愛知県名古屋市千種区今池にあった映画館。

1982年(昭和57年)に開館し、2023年(令和5年)に閉館した。40席の1スクリーンを有していた。名古屋市のミニシアターでは最古参であった。映画の自主上映会から発展した映画館の先駆けとされる。2024年3月16日、元スタッフらによって新たな映画館「ナゴヤキネマ・ノイ」が跡地に開館した。

データ

- 所在地:愛知県名古屋市千種区今池一丁目6番13号 今池スタービル2階

- アクセス:名古屋市営地下鉄東山線・桜通線 今池駅から南西に約100m、JR中央本線・名古屋市営地下鉄東山線 千種駅から南東に約400m。

- 座席数:40席。

- 年間観客数:約42,000人(2010年頃)

- 年間売上高:約5,500万円(2010年頃)

- 代表:倉本徹(1982年 - )

- 支配人

- 尾藤宏(不詳 - 1987年)

- 平野勇治(1987年 - 2019年)

- 永吉直之(不詳 - 2023年)

歴史

名古屋の映画館

中区にある繁華街の大須は「名古屋の映画発祥の地」と呼ばれる。1897年(明治30年)2月28日、若宮八幡社付近にあった末広座(昭和初期に名古屋松竹座に改称)で「写真幻灯畜動機」の試写会が行われたのが名古屋初の映画上映とされる。1962年(昭和37年)には名宝文化映画劇場が日本アート・シアター・ギルド(ATG)の専門館である名宝文化に生まれ変わり、アート系映画を上映していたが、名宝文化は1972年(昭和47年)に閉館した。

かつてのミリオン座は東宝系の洋画封切館だったが、独立館となってからは良質なアート系作品の上映館としてのイメージを定着させ、『天井桟敷の人々』、『ツィゴイネルワイゼン』などがヒットを記録した。ミリオン座の閉館後にはゴールド劇場・シルバー劇場が開館し、次第にミリオン座のようなアート系作品の上映館という立ち位置を確立させ、東京のミニシアターで公開されたアート系作品を名古屋では一手に引き受けた。1985年(昭和60年)の名古屋においては、東宝直営館として3館、ヘラルド興業(東宝系)の直営館として3館、中日本興業(松竹系)の直営館として4館があり、その他にゴールド劇場・シルバー劇場などのロードショー館があり、それ以外として名古屋シネマテークやシネマスコーレがあった。

ナゴヤシネアスト

1970年代初頭の名古屋にはシネクラブ連絡会議の構成団体である名古屋シネクラブがあり、『中国女』(ジャン=リュック・ゴダール監督)、『地下水道』(アンジェイ・ワイダ監督)などの自主上映会を毎月1本の頻度で2年ほど行っていた。その他にも様々な自主上映会があり、また大学の映画研究会による上映会も盛んにおこなわれた。『中国女』の上映会には2日間で700人から1000人もの観客が集まったという。

1971年(昭和46年)1月23日、現名古屋シネマテーク代表の倉本徹が所属する名古屋大学映画研究会は、名古屋市中区で初の自主上映活動を行った。この頃は高校生・大学生の会員が7割を占めていた。1972年(昭和47年)には映画研究会が空中分解したが、1973年(昭和48年)には活動を再開し、倉本を代表とする自主上映サークル「ナゴヤシネアスト」(シネアストとは映画人の意味)となった。ナゴヤシネアストは大島渚監督特集、ジャン=リュック・ゴダール監督特集、ポーランド映画特集、ソ連映画特集、アラン・レネ監督特集などを上映したが、名古屋市内の貸しホールを使った上映活動は赤字続きだった。

倉本は地元予備校の河合塾講師として活動資金を稼ぎながら、ナゴヤシネアストは9年間に渡って自主上映活動を続けた。1976年(昭和51年)には大須に実験映画専門の大須実験ギャラリーが開設され、自主上映団体が定期的な上映を行った。やがて自主上映団体の多くが消えてゆき、1980年代まで残ったのはシネマルームT&Gとナゴヤシネアストくらいとなった。1980年(昭和55年)のナゴヤシネアストは年間約80日間の上映活動を行い、100本以上の映画を上映した。

名古屋シネマテーク

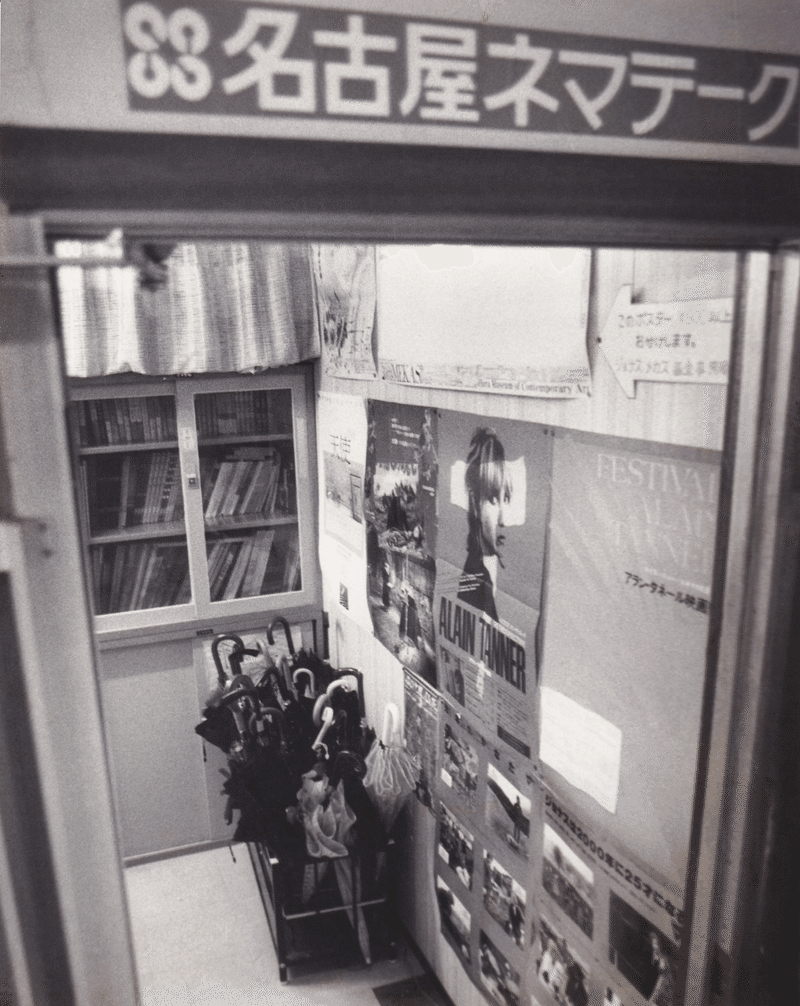

1982年(昭和57年)6月27日、かつて今池スター座が入居していた今池スタービル(雑居ビル)に名古屋シネマテークが入居し、常設映画館としての活動を開始した。ビルのオーナーは当時、名古屋近郊に複数の映画館を経営する映画人でもあった。埋もれた映画を上映したいという倉本徹の考えに理解は示したが、すでに映画は斜陽の時代で、家賃の支払いが滞ることも危惧された。話は頓挫しかけたが、六文錢のマスターの後ろ盾もあって了解がとれたという。開館にかかった工事費・設備費の総額は974万円。35mm・16mm映写機を常設して興行場としての認可を受けた。固定席は40席(最大収容数80人)であり、これは現在も変わっていない。初回上映作品は羽田澄子監督の『早池峰の賦』であった。その他はハンガリーアニメーション特集、ハンガリー映画祭、イタリア映画傑作選、シュレンドルフ回顧展というラインナップだった。

開館後の半年間は金・土・日の週3日上映であり、フロアの賃貸料は月額約20万円の安さだった。

名古屋シネマテークは名古屋市で初のミニシアターであり、開館翌年の1983年(昭和58年)には名古屋駅の西側にシネマスコーレが開館している。1984年(昭和59年)からは週7日上映に移行し、同年末の勅使河原宏監督・『アントニー・ガウディー』は2週間で5,000人近くの動員を記録。1987年(昭和62年)には、1982年の開館時からスタッフを務めていた平野勇治が支配人に就任した。2000年代半ばまで長らく、名古屋シネマテークは企業ではなく同好会だった。

1990年代の名古屋シネマテークは「安定期」であり、ミニシアターとしては異例の年間50,000人もの観客を集めた。1998年(平成10年)に全国的に大ヒットを記録した『ムトゥ 踊るマハラジャ』は名古屋シネマテークでも好評だったが、倉本はこの頃を境に「下降期」が続いていると語っている。2003年(平成15年)12月にアッバス・キアロスタミ監督の『10話』を公開した際には、別件で訪日中のキアロスタミ監督が突如名古屋シネマテークに現れ、舞台挨拶を行なって観客と支配人を驚かせた。

1982年(昭和57年)の開館当初から名古屋シネマテークは同好会という立場だったが、2006年(平成18年)頃に一般社団法人名古屋シネマテークとなった。2006年(平成18年)頃には今池スタービルからの移転も計画されたが、移転計画先ビルの耐震偽装問題によって頓挫。2014年(平成26年)にはシネマ・シンジケートに加盟しているミニシアターや独立系映画館で相互割引制度が開始され、名古屋シネマテークは制度導入の発起者となった。

会計報告のある1988年以降ほぼ赤字で経営されており、2020年(令和2年)に始まるコロナ禍でさらに打撃を受けた。このときは有志の支援活動「名古屋シネマテーク・エイド」などで1000万円近くを集めた。

「追悼 ジャン=リュック・ゴダール映画祭」が上映中の2023年(令和5年)5月11日、赤字が続き今後の見通しが立たないことから、同年7月28日に閉館することが公表された。長引くコロナ禍の影響や動画配信サービスの普及なども経営悪化の理由とされる。

ナゴヤキネマ・ノイ

閉館した名古屋シネマテークの元スタッフの有志らが新法人を立ち上げ、2024年3月16日に跡地に開館した。

年表

- 1982年(昭和57年)6月27日 - 名古屋シネマテークとして開館。

- 2006年(平成18年) - 一般社団法人名古屋シネマテークとなる。

- 2023年(令和5年)7月28日 - 閉館。

- 2024年(令和6年)3月16日 - 元スタッフらの有志で別法人を設立し「ナゴヤキネマ・ノイ」として再開館。

特徴

上映作品は洋画・邦画を問わず、ロードショー公開作品から監督特集などの企画物などバラエティに富んでいる。ポーランド映画特集、ダニエル・シュミット監督特集、土本典昭監督特集、小川紳介監督特集など個性的な特集に力を入れ、毎年12月中旬に自主製作映画フェスティバルを開催している。自主製作映画フェスティバルでは審査を経て上映する「招待作品」プログラムと、無審査で上映する「何でも持って来い!」プログラムの2部構成である。園子温(『愛のむきだし』など)、黒沢清(『トウキョウソナタ』など)、冨永昌敬(『パビリオン山椒魚』など)、沖田修一(『南極料理人』など)、古澤健(『今日、恋をはじめます』など)、松尾スズキ(演出家・脚本家)などは無名時代に自主製作映画フェスティバルで作品を上映されたことがある。

座席数は40席と、日本のミニシアターの中でも小規模な部類であり、パイプ椅子・座布団・立ち見などで座席数の2倍以上の観客を入れることもある。代表の倉本徹は開館した1982年から無給で活動している。所蔵12,000冊の映画図書館を併設しており、会員であれば無料で、非会員も有料で貸出可能。シネマテーク閉館後、蔵書は群馬県のシネマテークたかさきに寄贈され、一般公開を目指している。

映画館としての事業以外にも、「名古屋シネマテーク叢書」として小川紳介監督や古厩智之監督についての書籍を出版している。コミュニティシネマの会員相互割引サービスに加盟しており、名古屋シネマテークの会員証を持っていれば全国20以上のミニシアターで会員割引を受けられる。

園子温、山村浩二(『頭山』など)、山下敦弘(『リンダ リンダ リンダ』など)、七里圭などの映画監督は、若い頃に名古屋シネマテークに通っていたことを明らかにしている。園は昼間に名古屋シネマテークで映画を見ては、夜は今池界隈で飲んだくれ、その後はシネマテークのスタッフの部屋に泊まり込むという日々を送っていたことがある。愛知県のみならず、三重県・岐阜県の一部を商圏としている。

今池の映画館

名古屋シネマテークが所在する今池は「映画の街」として知られ、最盛期の1960年代から1970年代前半には8館の映画館が同時に存在した。今池交差点北西角の新今池ビルには、今池劇場、今池名画劇場、今池地下劇場などが存在した。今池劇場は洋画ロードショウ館であり、今池でもっとも人気のある映画館だったが、1997年(平成9年)に今池名画劇場とともに閉館した。

今池駅8番出口前には東宝の封切館の今池国際劇場、ミニシアターの今池国際シネマが存在したが、運営会社のエフワンが2006年(平成18年)に民事再生法の適用を受けたため、いずれも同年8月19日に営業停止となった。そのほかにも、ロッポニカ今池、今池アカデミー劇場、今池フジ劇場、今池スター劇場などが存在した。今池スター劇場は洋画2本立ての三番館であり、跡地には後に名古屋シネマテークが入居した。今池アカデミー劇場は閉館後に芝居小屋となったが、2000年代に芝居小屋も閉館となった。2023年7月に閉館するまで今池で営業した映画館は、名古屋シネマテークが最後だった。

現存しない今池の映画館

かつて存在した今池の映画館を列挙する。

- 今池劇場

- 千種区内山三丁目33番8号、洋画ロードショウ館、新今池ビル2階に所在、1960年代前半開館・1997年(平成9年)閉館

- 今池ホール→今池映画劇場→今池名画劇場→今池名画座→今池名画劇場

- 千種区内山三丁目33番8号、松竹系、新今池ビル2階に所在、1950年(昭和25年)開館・1997年(平成9年)閉館

- キノシタホール(名画座)

- 千種区内山一丁目18番10号(内山町交差点北西角)、1986年(昭和61年)開館・2019年(令和元年)閉館

- 今池国際劇場

- 千種区今池五丁目11-18、東宝の封切り館、1946年(昭和21年)開館・2006年(平成18年)閉館

- 今池国際シネマ

- 千種区今池五丁目11番18号、ミニシアター、1980年代前半開館・2006年(平成18年)閉館

- 今池地下劇場(成人映画館、新今池ビル)

- 平和会館→今池平和会館→日活平和会館→今池にっかつ平和会館→ロッポニカ今池

- 千種区今池一丁目9番17号、大映系→日活系、今池マート(スーパーマーケット)2階に所在、1950年代後半開館・1990年代初頭閉館

- 今池アカデミー劇場

- 千種区今池五丁目22番5号、東映系、1950年代後半開館・1996年(平成8年)映画館閉館・後継の芝居小屋も2000年(平成12年)閉館

- 今池フジ劇場

- 千種区千種通2丁目28番地、日活系→成人映画館、1950年代後半開館・1980年代前半閉館

- 今池スター劇場

- 千種区今池町1丁目12番地、日活系、1950年代後半開館・1972年(昭和47年)閉館

- 仲田ロマン→仲田松竹→仲田東映

- 千種区覚王山通6丁目5番地、東宝・大映系→松竹系→松竹・東映系、1952年(昭和27年)開館・1960年代後半閉館

- 覚王山スバル座→スバル座

- 千種区覚王山通9丁目9番地、1952年(昭和27年)開館・1960年代前半閉館

脚注

注釈

出典

参考文献

- 『映画年鑑 別冊 映画館名簿』、時事映画通信社、各年版

- 『シネマテーク通信 増刊号No.3 名古屋シネマテーク 3周年記念』名古屋シネマテーク、1985年

- 映画芸術編集部『映画館のつくり方』AC Books、2010年

- 代島治彦『ミニシアター巡礼』大月書店、2011年

関連項目

- ナゴヤキネマ・ノイ

外部リンク

- 公式ウェブサイト (日本語)

- 永吉直之 (@naga_nao) - X(旧Twitter)