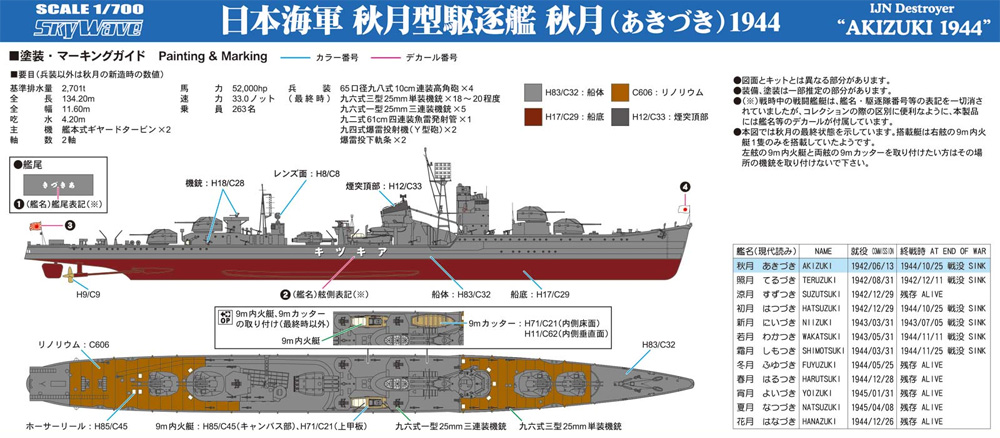

秋月型駆逐艦(あきづきがたくちくかん)は、大日本帝国海軍の一等駆逐艦の艦級である。計画時の名称から乙型駆逐艦、各艦名から月型とも呼ばれる。日本海軍が建造した最初で最後の防空駆逐艦の艦級である。同型艦は12隻が竣工している。

なお、仮称艦名第361号艦以降を「冬月(ふゆつき)型」、仮称艦名第365号艦以降を「満月(みちつき)型」として区別するものもあるが、日本海軍の正式な類別(艦艇類別等級)では「冬月型」および「満月型」も『秋月型駆逐艦』である。本稿では便宜上の分類も一括記載する。 連合軍は秋月型や冬月型を問わず照月級駆逐艦と呼称していた。

建造背景

第一次世界大戦以降、航空機の脅威の認識に差はありつつも航空機対策として各国では軍艦に対空機銃や高角砲を装備するようになった。

その中でイギリス海軍が1935年(昭和10年)から旧式化していたC級軽巡洋艦の中から2隻を改装、備砲・発射管を全て撤去して10cm高角砲単装10基を搭載する防空艦として就役させた。更に1936年(昭和11年)からダイドー級軽巡洋艦の計画を始め、その後実際に建造を実行に移した。これに影響を受けたアメリカ海軍もまた防空専門艦の建造計画を推進し、結果アトランタ級軽巡洋艦を建造した。

日本海軍でも旧式化していた天龍型軽巡洋艦や5,500t級軽巡洋艦を改装し防空巡洋艦とする案も出され、昭和天皇にも奏上した。実際、候補になった艦の船体のサイズはC級軽巡と類似しており、また、川内型軽巡洋艦と長良型軽巡洋艦を除く軽巡は老朽化のため退役が予定されていたため理論上可能であった。だが、当時の日本海軍は水雷戦隊の編成を優先しており、退役予定の艦も必要ならその任務に動員する予定だったためこの改装案は見送られた。他にも、多額の予算をつぎ込んで候補の船を改装しても能力不足となってすぐに第一線での任務をこなせなくなっては意味がないと考えられた。また、イギリス海軍の様に第一線での任務をこなせなくなった艦を船団護衛等の輸送船護衛任務に投入することを考慮していなかったため、それを実行しても費用対効果が低いと判断された。他にも新たに防空巡洋艦を建造するという計画が立てられたが、建造コストの高さから防空巡洋艦の建造計画は中止された。

日本海軍で防空艦の計画が実現したのは昭和14年度(1939年)の海軍軍備充実計画(通称④計画)での乙型駆逐艦(本型)6隻からになり、1940年(昭和15年)に1番艦が起工した。日本海軍では乙型駆逐艦(本型)を量産し、大和型戦艦・改大和型戦艦・航空戦隊の護衛に配備する予定だった。

計画

本型の計画は1938年(昭和13年)頃の軍令部要求から始まる。当初の要求は、

- 基準排水量 2,200トン

- 速力35ノット以上

- 航続距離18ノットで10,000カイリ

- 長10cm高角砲8門、25mm機銃4挺、爆雷投射機近用2基(爆雷30個)、同遠用2基(同40個)

その他に煙幕展張装置、飛行機救難デリックを装備などだった。これは当時トンボ釣りと言われた空母直衛駆逐艦の代用として計画されたもので、魚雷の搭載は考慮されておらず艦種も「直衛艦」となっていた。しかし航続距離の要求を満たした場合、重油搭載量は1,200トン、排水量は4,000トンを突破することになり、1939年(昭和14年)4月にまとまった計画では速力33ノット、航続距離は18ノットで8,000カイリと縮小されることになる。この時点では4連装魚雷発射管1基、魚雷8本の装備が含まれており、艦種は「駆逐艦」に変更されて建造されることとなった。

上記のように④計画で6隻され、更に昭和16年度(1941年)の戦時建造計画(そのうちのマル急計画内)で10隻の建造が計画された。昭和17年度の軍備充実計画(⑤計画)で16隻が計画されたが、昭和17年度の戦時艦船建造補充計画(改⑤計画)へ改訂の際23隻に増加し、合計39隻の建造が計画された。このうち⑤計画の16隻、改⑤計画の最後の7隻は速力を増したいわゆる改秋月型駆逐艦だった。

艦型

設計主務者は松本喜太郎。基本計画番号F51。

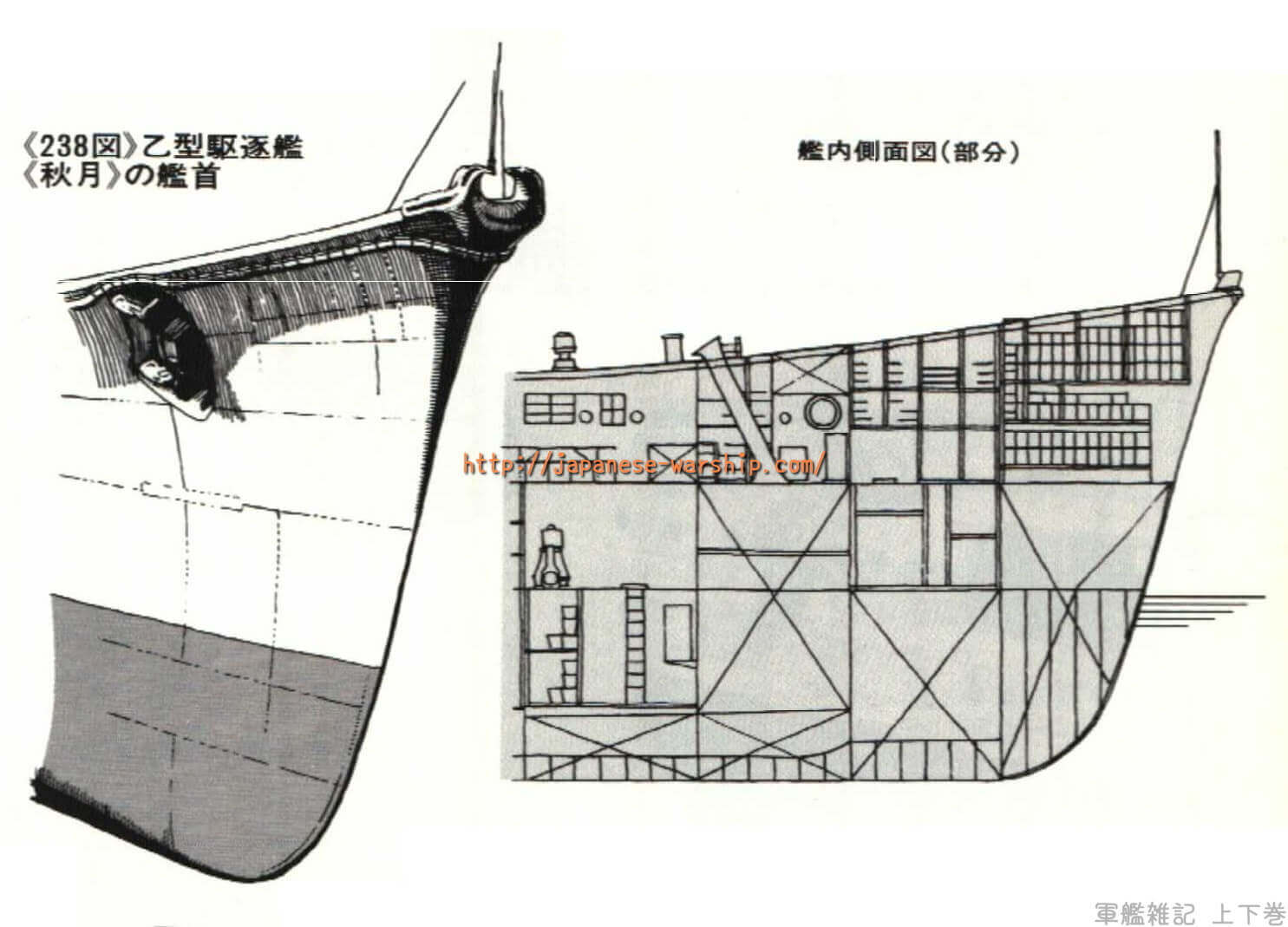

船体

いわゆる船首楼型船体で前部に主砲2基を搭載するために船首楼の長さが全長のおよそ1/3になっている。また重心対策として前部主砲の位置がなるべく低くなるように上甲板も船首楼下では前下がりの傾斜が付けられ、低船首楼型に近い船型になっている。日本海軍の駆逐艦は艦首形状にいわゆるダブル・カーブド・バウを採用していたが、本型の艦首は直線に近い形状になった。フレームスペースは場所によって5mm単位になっており、精密な設計がうかがえる。

なお舷外電路は秋月の竣工時から装備されていた。

艦橋

日本海軍として初めての防空艦であり、艦橋は1940年(昭和15年)春、舞鶴海軍工廠に実物大模型を作り検討が重ねられた。艦橋構造は陽炎型と同じ3層構造ながら、前部主砲に視界を遮られないように高さが2m増している。従来の日本海軍駆逐艦は操舵室が羅針艦橋の下に設けられていたが、本型では同様の理由で羅針艦橋に舵輪が設けられた。羅針艦橋上部には露天の防空指揮所が設けられ、全周にブルワークがあり、前方には遮風装置が設置されている。艦長は対空戦闘の指揮をここで執る。トップには九四式高射装置が装備され、艦橋構造とは独立して3本の円柱で支えられ、艦橋後方には支柱2本が外部に露出している。

電探装備(後述)の際に信号所下のセルター甲板を後方に拡大し、電探室を設けた(「高角砲と防空艦」p.138の艦橋内の側面略図によると暗号室を後方に拡張し、電探室と兼用としている)。この時信号所甲板の床も拡張された。羅針艦橋後方側面にあるブルワークは二式哨信儀が装備されて高さが低められた。初月では哨信儀の位置のみ、以降の艦ではブルワーク全体の高さが低められている。

また冬月以降は艦橋基部を後方に拡大して内部容積を増やし、電探室を艦橋内に設け、信号所下の張り出しは無くなった。春月は旗艦設備を艦橋内に設けたため、拡大した艦橋から更に甲板室や野菜室が信号所下に張り出した。

主砲

従来海軍が採用していた八九式40口径12.7センチ高角砲に替わり、九八式65口径10センチ高角砲を装備している。この砲は口径サイズこそ以前のものより小さいが口径長は長く、より長射程・高初速の砲となった。通説では、砲身そのものの寿命(砲身命数)は短く、12.7センチ砲が約1,000発なのに対し、10センチ砲は350発と三分の一程度となっており、寿命の短さの対策として砲身を艦の設備でも交換できる用にしたと言われているが、それを実現すると構造が複雑化するため、実際はその設計が行われなかったとも言われる。仮にできたとしても予備砲身を積んだ記録が確認できないため、少なくともそういった運用は考慮されていなかったと思われる。

砲の性能は高く、カタログスペックで最大射程19,500メートル、最大射高14,700メートル、発射速度毎分19発というものであり、八九式12.7センチ砲に比べ、いずれも1.4倍以上の能力向上を誇った。だが、揚弾薬装置も長時間の使用で故障を生ずる可能性があり、その場合は人力で運ばねばならなかった。砲側照準による目標の捕捉も可能であるが、実戦では難しいのが実情だった。また連続発射後のガスで、砲手が気絶した事もあった。

本型では砲塔形式のA型連装砲を搭載、船首楼甲板に背負い式に2基、後部甲板に背負い式に2基の計4基8門が搭載された。最大仰角90度、俯角10度、俯仰旋回は20kW電動機で行われた。

制式採用された中では最新の九四式高射装置が備え付けられていたが、米軍の射撃指揮装置・MK(マーク)37射撃指揮装置(GFCS)がレーダー測距を可能としていたのに比し、射撃用レーダーを持たず、対空目標との距離測定及びその照準追尾は光学による人力であり、高角砲のコントロールも人手に拠ったため射撃の精度は乗組員の錬度に頼る点が大きかった。当初の計画では九四式高射装置は前部と後部の2箇所に計2基装備するとなっていたが、実際には艦橋上の前部にのみ装備されて1基で全砲塔の射撃を指揮することとなり、後部に装備した艦は無かった。後部高射装置部分には外筒のみ装着されていたが中身はなく、測距儀の出っ張りも無かった。この部分は後の機銃増備時に機銃台に転用された。マリアナ沖海戦における第61駆逐隊(初月、若月、秋月)の戦闘詳報では、後部高射装置の増設を強く訴えている。

機銃

煙突の直後、魚雷発射管の直前に左右に渡る機銃台が設置され、25mm連装機銃2基が装備された。射撃指揮装置はなく直接照準であり、操作も人力によった。

1943年(昭和18年)の初めに煙突の缶用吸気口に乗せる形で左右に機銃台を設け、3連装機銃を各1基ずつ増備した。同年には連装機銃は3連装機銃に交換した。この時に機銃台も3連装用に拡張されたものと思われる。同年末に後部高射装置設置予定の支筒の上に機銃台を設け、3連装機銃1基を増載した。

冬月以降の艦は竣工時から魚雷発射管直後に両舷に渡る機銃台を設け、3連装機銃を2基設置した。秋月などに装備された煙突両舷の機銃台は無く、中部機銃台と合わせて3連装4基の計画になる。冬月の竣工時(1944年(昭和19年)5月)には秋月などと同様に後部高射装置支筒上の機銃台に3連装1基も搭載し、計3連装5基を搭載した。1944年6月のあ号作戦までに秋月型各艦は3連装機銃5基を装備したことになる。各艦によって違いがあるが、あ号作戦以降は単装機銃を各所に増備した。

1945年(昭和20年)2月には「春月」を除く各艦は艦橋の左右に機銃台を設けて3連装機銃各1基を設置、計3連装7基となった。「春月」は旗艦設備を艦橋内に設けたためにこの増備は実施しなかった。

魚雷

上述の通り、当初は魚雷を搭載しない計画だったが、途中で搭載することに計画が改められた。兵装は陽炎型(艦隊型駆逐艦)の半分で、魚雷発射管は陽炎型と同じ次発装填装置付きの九二式4連装発射管4型1基、酸素魚雷8本(陽炎型は発射管2基、魚雷16本)を搭載した。

冬月以降は当初予備魚雷を搭載せずに魚雷は発射管内の4本のみの計画だった。しかし1944年2月に予備魚雷の搭載が復活し、竣工時には秋月と同様の予備魚雷格納筺が設置され、魚雷8本の搭載が可能になっている。

爆雷

九四式爆雷投射機2基、爆雷投下台6基を装備し、九五式爆雷54個を搭載した。朝潮型から夕雲型の艦隊型駆逐艦では爆雷投射機1基、爆雷18個または36個(大掃海具を装備しない場合)で、本型では空母の直衛を任務にしたことからより強力な対潜兵装となっている。

1944年3月竣工の霜月以降は投下台から爆雷投下軌道2条に変更された。以前の艦も同時期に投下軌道に変更されたものと思われる。 軌道の長さは爆雷6個分で右舷のものはそれより長く、運搬を兼ねて前方に延長されたと思われる(「あ号作戦後の兵装増備状況調査」掲載の略図によると、「若月」「霜月」は左舷側が延長されている)。

電探

電探の装備は計画になく、秋月の竣工時にも電探は装備されていない。照月は電探装備の機会が無く沈没している。

初月(1942年12月29日竣工)から冬月は竣工時から21号電探を装備しており、これに伴い前部マストの形状が変更されている。初月と同日竣工の涼月も同様の可能性がある。秋月では1943年8月26日付訓令により、1943年11月はじめまでに前部マスト上に21号電探を1基追加装備した。21号電探は大型の対空電探であり、戦艦・航空母艦や巡洋艦などの大型艦に装備されたが、駆逐艦で装備したのは秋月型のみである。

秋月では1944年7月上旬、後部マスト上に13号電探を1基追加装備した。「あ号作戦後の兵装増備の状況調査」にて、他の秋月型各艦でも同様に増備されていたことが確認できる。13号電探は小型・軽量な対空電探だったため、他の駆逐艦にも装備された。

1944年10月のレイテ沖海戦の前後に前部マストから21号電探を撤去し、そこに13号電探1基と22号電探1基を増備した艦があった。13号電探は前後あわせて2基となる。涼月・冬月では時期が不明だが写真でこの増備されたことが確認でき、霜月は戦闘詳報で両方とも装備している事がわかる。春月以降の艦は新造時よりこの形態をとった。秋月はこの増備を行う前に戦没した。22号電探は小型・軽量な対水上電探で他の駆逐艦にも装備された。

他の日本海軍の艦艇全般に共通することだが、電探を装備していても主砲・機銃を電探に連動させる照準装置が開発されていなかったことは秋月型でも同じだったため、射撃における電探の効力は限定されたものとなった。それでも機数・編隊・方向・距離がわかるため、対空戦闘には不可欠の装備となっていた。

機関

缶(ボイラー)は陽炎型と同じロ号艦本式ボイラー3基、蒸気圧力350kg/平方cm、蒸気温度350℃も同一である。前部缶室にボイラー2基、後部缶室に同1基を搭載した(陽炎型は1缶1室)。主機は生産性を考慮して基本的に陽炎型と同じ艦本式タービンであるが、減速ギアは新設計になり、回転数は陽炎型の380rpmから340rpmに落とされた。

初春型以降、陽炎型までの駆逐艦の機械室は、前部機械室に左右のタービン2基を置き、後部機械室には発電機などの補機を置いていた。一方秋月型では前部機械室に左舷タービン、後部機械室に右舷タービンを置いた。それまでの配置だと、前部機械室が被弾などで浸水すると航行不能になるのに対し、後年建造される松型駆逐艦が採用するシフトエンジン方式ほどではないが、片方の機械室の浸水だけでは航行可能で、残存性が高まることになる。

前部機械室の右舷側と後部機械室の左舷側は重油タンクに当てられた(陽炎型までは機械室舷側に重油タンクは無い)。レイテ沖海戦で小沢機動部隊に所属していた霜月は至近弾による浸水を左舷機械室外側の重油タンクが喰いとめた例を紹介し、重油タンクのない右舷側後部で至近弾があった場合、後部機械室が一気に浸水する危険性を指摘している。

また、軽巡夕張以降、日本海軍巡洋艦で採用されている「誘導煙突」を駆逐艦として初めて(そして唯一)採用した。

艦の大きさやシルエットが夕張と似ているため、ラバウル方面に配備された照月、新月を目撃したアメリカ軍は「日本軍は夕張を量産している」と誤報を出したという。 従来の日本海軍の駆逐艦より艦型が大きく、アメリカ軍からは最上型巡洋艦、巡洋艦、戦艦などと、より大型の艦艇と誤認されることもあった。

マスト

前部マストは下部は煙突をまたぐ4脚で、信号所甲板の高さから3脚になる。艦橋トップに備えた高射装置の射界を広くとるために支柱の間隔は狭められ、位置も艦橋から離され、軽く後方に傾斜している。電探装備の際にマスト上部にフラットを設け、電探の後方にマストが延びるよう設計が変更された。同時にマスト下部も補強がされている。

サブタイプ

日本海軍の艦艇類別等級表においては、命名された全13隻が『秋月型駆逐艦』である。しかし秋月型駆逐艦は就役が戦時中だったため、後になればなるほど工期の短縮を図るために艤装の簡略化が進み、「同型艦」でありながら初期と後期の艦では外見上相違する部分がある。各艦が属するサブタイプの呼称は文献によって見解や表記が異なる場合が多いため、以下にそれを列挙する。

秋月型

秋月型、秋月型原型。

- 秋月から霜月まで(④計画艦6隻とマル急計画の第360号艦)

「高角砲と防空艦」では「霜月」までを秋月型、後述する冬月型・満月型を合わせた総称として秋月級と仮に呼ぶとしている。

冬月型

冬月型、改秋月型、秋月型改型。

- 冬月(第361号艦)から花月(第366号艦)まで

- 「高角砲と防空艦」では「花月」(第366号艦)を、「写真日本の軍艦第11巻」では「満月」(第365号艦)と「花月」を後述の満月型に含める。

冬月以降は計画番号F53(秋月はF51)となる。秋月の計画との相違点は以下のようなものがある。

- 秋月の艦首は下部でなだらかなカーブを描いて艦底と繋がるが、冬月以降は艦首は艦底まで直線状になっている。なお宵月の艦首は水線下で一部斜めにカットされた形状となっているのが確認出来る。これが宵月だけの特徴か、他の艦が同様だったかは確認できていない。

- 日本海軍駆逐艦独特の2番3番ボイラー用のお椀型吸気口が廃止され、煙突側面と中部機銃台下にそれぞれ吸気口が設けられた。

- 後部甲板室はその前半部が省略され、後部操舵室は吸排気口上に探照燈台を兼ねて設置され後部甲板室から独立した上構となった。

- 後部マストは13号電探装備の関係から開脚が大きくなり、開脚方向も違っている。柱の材料も円材から角材とアングルに変更されたようである。

- 機銃台や探照燈台が多角形の形状になっている。

- 機銃は25mm3連装機銃4基12挺で計画された(秋月の計画では連装2基4挺)。中部機銃台は秋月と同様の煙突後方、後部機銃台が後部操舵所両舷(発射管直後)に設置された。

- 機銃増備の代償重量として計画では予備魚雷の搭載を廃止したが、1944年2月頃に復活、冬月以降の各艦も竣工時には秋月と同様の予備魚雷格納筺を装備していた。右舷側の魚雷用ダビットを廃止、それにより魚雷運搬軌道も途中に分岐点のある敷き方に変更されている。

- 爆雷は72個(秋月計画54個)に増載された。

- 21号電探の装備は計画から盛り込まれた。

- 艦載艇が8m内火艇と8mカッターに変更された。

同じ冬月型でも後期艦では1番ボイラー用吸気口や後部甲板室側面が曲面から平面を使用した形状に変更された。

満月型

満月型、清月型、改冬月型、改改秋月型。

- 第367号艦(予定艦名「清月」)から第5076号艦(予定艦名「南風」)まで。

1944年5月5日に決裁されたマル19線表改定では、次期着工艦から大幅な工事簡易化がされることになった。船体は直線を多用した形になり、特殊鋼の使用が中止され、これにより排水量が若干増し、速度が低下することとなった。工期については、起工から竣工まで12カ月から13カ月かかっていた所を、平均8カ月から9カ月に短縮できる予定だった。

外観上は船体水上部や艦首の曲線を大幅に削除し、艦尾形状も外板の傾斜を廃止。四式水中聴音機を艦底に搭載し、それにより艦底は膨らんだ形となる予定だった。損傷復旧後の「涼月」の艦橋と艦首はこの型に準拠した形状と推定される。

「満月」(第365号艦)と「花月」(第366号艦)を冬月型とするか、満月型とするかで諸説ある。

- 「写真日本の軍艦第11巻」では2隻とも満月型としている。

- 「高角砲と防空艦」では「満月」は満月型、「花月」を冬月型としている。

- 歴史群像のムック「太平洋戦史シリーズVol.23 秋月型駆逐艦」では、「花月」は満月型に伝えられる大規模な工事簡易化が写真から確認できないことから冬月型に含めている。上記の大幅な簡略化は「367号艦」(「清月」)から実施すると残された図面に書かれており、これを当てはめるとこの型は清月型になる、としている。

改秋月型

改秋月型、秋月改型、超秋月型。

- ⑤計画艦(仮称艦名第770号艦から同第785号艦)および改⑤計画艦のうち最後の7隻(仮称艦名第5077号艦から同第5083号艦)

秋月型から機関出力を「島風」と同じ75,000馬力にして速力36.7ノットを計画した。

艦名・戦歴

④計画の6隻は舞鶴海軍工廠と三菱長崎造船所で3隻ずつ建造され、1942年(昭和17年)6月に1番艦秋月が竣工した。マル急計画では佐世保海軍工廠が加わり、浦賀船渠でも1隻建造された。

日本海軍の現場からは、艦名からまとめて月型(月クラス)と呼ばれることもあった。これについて「待合茶屋の名前ばかりつけて」という冗談があった。

- 秋月(あきづき)

- 1942年6月11日舞鶴海軍工廠で竣工。竣工直後、日本本土に空襲をかけるため接近中のアメリカ機動部隊迎撃のため駆逐艦2隻(浦風、朧)と共に空母瑞鶴の護衛として出撃した。その後、ソロモン諸島に向かう途中、攻撃してきたB-17を1機撃墜した。第四水雷戦隊旗艦として行動中、空襲を受けて中破する。修理後は第十戦隊旗艦として鼠輸送に従事。1943年1月19日、輸送船妙法丸救助に向かったところ、その際に潜水艦ノーチラスより雷撃され、魚雷が右舷缶室下に命中した。かろうじてトラック島に寄港できたものの、応急修理に40日以上を費やした。サイパン島に寄港し佐世保に向かうこととなったが、その後突然艦橋下の構造物が切断した。秋月はやむなくサイパンに戻り、艦橋を撤去した。強度が落ち折れ曲がった船体前部を切断し長崎に帰還、建造中だった霜月の艦首を流用して接合することで修理工期短縮を図ったが、それでも修理に9ヶ月を要することになった。

- 1944年10月25日エンガノ岬沖海戦に参加、機動部隊の援護射撃中に爆発を起こして沈没した。これは、「味方空母(瑞鳳)に接近した魚雷を自分が犠牲になって受けたため」とも「味方が撃ち上げた高角砲弾の破片、または機関銃弾の不発弾が魚雷に当たり誘爆した(当時の艦長の推測)」ともいわれている。また、機関科士官として秋月に乗り込んでいた山本平弥は著書「防空駆逐艦『秋月』爆沈す」(光文社NF文庫)の中で、敵機の爆弾命中による魚雷誘爆が原因という説を唱えている。一部の書籍で秋月はアメリカ軍潜水艦の攻撃によるとするものがあるが、雷撃した時刻と沈没した時刻との関係からこれには否定的な見解が多い。

- 照月(てるづき)

- 1942年8月31日三菱長崎造船所で竣工。同年10月、南太平洋海戦に参加する。同年11月中旬の第三次ソロモン海戦は二度の夜戦に参し、撃沈された金剛型戦艦2隻(比叡、霧島)から乗組員を救助する。ガダルカナルへの物資輸送の警戒艦旗艦(第二水雷戦隊司令官田中頼三少将座乗)として行動中の12月12日、アメリカ軍の魚雷艇の攻撃を受け沈没した。

- なお、アメリカ軍は秋月型を当初はTERATSUKI class、1943年末から44年初頭以降はTERUTSUKI classと呼んだが、これらは綴りが異なるものの本艦の名が元になっている。

- 涼月(すずつき)

- 1942年12月29日三菱長崎造船所で竣工。完成後、物資輸送や艦隊護衛などの任務に就いた。1944年1月16日に米潜水艦の魚雷により艦首の大部分と艦尾を喪失し、初月に曳航され呉海軍工廠に帰還し修理。同年10月17日にもアメリカ軍潜水艦の魚雷により艦首の一部を喪失するが、沈没には至らず帰投している。艦首の復旧時に新造された艦橋は、形状を簡易化した角ばったものとなった。これは清月以降の設計図によるものと考察されているが、就役した艦でこの形状なのは涼月のみである。しかし捷一号作戦直前に冬月と共に米潜水艦に雷撃され損傷。レイテ沖海戦や多号作戦には参加していない。

- 菊水作戦時には戦艦大和および第二水雷戦隊僚艦と共に出撃した。だが第一波攻撃で直撃弾を受け炎上し、この様子を第二波攻撃隊のヨークタウン機が撮影している。戦闘終了後、浸水により艦が前方に傾斜したため前進不能になり、駆逐艦長判断によって後進での航行を余儀なくされる、磁気コンパスが狂い南東に進む、海図が全て燃え乗組員の記憶で日本地図を作成する、さらに潜水艦から夜間雷撃を受けるも後進での操艦によるものか難を逃れるなど、佐世保に満身創痍で帰投した逸話が残る。他艦からはすでに沈没したと思われており、生還の知らせは驚きをもって迎えられた。涼月は直ちにドックへ入れられたが、ドックの排水を待つことができず着底してしまうという、まさにギリギリの帰還だった。帰投後は防空砲台として使用されて終戦を迎える。1948年に解体され、涼月の船体は冬月と共に福岡県北九州市若松区 若松港の防波堤となり、軍艦防波堤と呼ばれるが現在は完全に埋没している。(正式名称は響灘沈艦護岸)

- 初月(はつづき)

- 1942年12月29日舞鶴海軍工廠で竣工。マリアナ沖海戦で、初めて空母機動部隊を護衛して対空戦闘を実施した。1944年10月25日のエンガノ岬沖海戦には瑞鶴の護衛艦として参加、瑞鶴の沈没時には救助活動を行い、その後、同型艦若月と軽巡五十鈴と共に千代田乗員の救助に向かう。その救助作業中、ローレンス・T・デュボーズ少将指揮するアメリカ艦隊(重巡3・軽巡1・駆逐艦12)が接近し砲戦となる。初月は撃沈されたが、実に2時間にわたり敵を拘束することになり、若月、五十鈴は無事に帰還できた。アメリカ合衆国の報道では「(エンガノ岬沖海戦で)軽巡洋艦もしくは大型駆逐艦(おそらく阿賀野)を艦砲射撃により撃沈」と表記している。

- 新月(にいづき)

- 1943年3月31日、三菱長崎造船所にて竣工。第十一水雷戦隊、続いて第八艦隊に所属してラバウルへ進出。7月6日、第三水雷戦隊旗艦としてコロンバンガラ島への輸送任務中、米艦隊との夜間水上戦闘で沈没、第三水雷戦隊司令官秋山輝男少将と共に全将兵戦死した(クラ湾夜戦)。秋月型駆逐艦の中で最も短い生涯を遂げた艦であった。

- 若月(わかつき)

- 1943年5月31日、三菱長崎造船所にて竣工。第六十一駆逐隊に編入後、トラック泊地に進出。1943年10月末、ブーゲンビル島沖海戦で夜間水上戦闘に参加。ラバウル空襲で小破し(米軍は巡洋艦と記録)、内地に帰投した。1944年6月のマリアナ沖海戦で第一機動艦隊旗艦大鳳が沈没すると司令長官小沢治三郎中将は若月に移乗、その後は重巡羽黒に移乗した。レイテ沖海戦(エンガノ岬沖海戦後)から生還。奄美大島からフィリピンへ再進出し、レイテ島増援作戦に参加(多号作戦)。11月11日、第三次多号作戦で米軍機の攻撃を受け沈没した。

- 霜月(しもつき)

- 1944年3月31日、三菱長崎造船所にて竣工。建造中に舞鶴工廠からのボイラーの配送待ちで工事が遅延していたところ、回航された秋月に本艦の艦首を移植したため工期がさらに遅延する。マリアナ沖海戦、エンガノ岬沖海戦に参加した。再びフィリピン方面へ進出後の1944年11月25日、第三十一戦隊旗艦として行動中にアメリカ潜水艦の雷撃で沈没、第三十一戦隊司令官江戸兵太郎少将も戦死した。

- 冬月(ふゆつき)

- 1943年10月1日、『秋月型』に類別。1944年5月25日、舞鶴海軍工廠にて竣工。菊水作戦(大和特攻)では、涼月等と共に出撃、涼月脱落後も大和の掩護を続けた。帰投後は門司で防空砲台として使用されて終戦を迎えた。戦後は工作艦として使用され、1948年に解体される。船体は涼月と共に福岡県北九州市若松区若松港の防波堤となり、軍艦防波堤と呼ばれるが現在は完全に埋没している(正式名称は響灘沈艦護岸)。

- 春月(はるつき)

- 1944年12月28日、佐世保海軍工廠にて竣工。瀬戸内海での防衛任務で終戦を迎える。復員船として使用されたあと、1947年9月25日に戦時賠償艦としてソ連へ引き渡される。ソ連では駆逐艦「ヴネザープヌィイ」として短期間運用されたのち、練習艦「オスコール」として1955年まで運用、その後標的艦や海上施設として運用、1969年6月4日に除籍され解体された。

- 宵月(よいづき/よひづき)

- 1945年1月31日、浦賀船渠にて竣工。戦後復員輸送に従事たあと1947年に戦時賠償艦として雪風と共に中華民国に引き渡され、中華民国艦「汾陽」となるが、実質運用はされていない。なお、秋月型の10センチ高角砲として書籍等に写真が載っているのは本艦の物だと言われていたが、後の研究で、この写真は引き渡された雪風(丹陽)に搭載替えされた時点のものであることが判明した。

- 夏月(なつづき)

- 1945年4月8日、佐世保海軍工廠にて竣工。戦後復員輸送に従事。1947年戦時賠償艦としてイギリスに引き渡されたが日本国内で解体された。

- 満月(みちつき、仮称艦名第365号艦)

- 本籍は呉鎮守府、建造所は浦賀船渠を予定。1945年1月3日、佐世保工廠で起工、同年12月竣工予定。2月5日、『秋月型』に類別。4月17日に工程16%で工事中止。1948年2月に解体終了。

- 花月(はなづき、仮称艦名第366号艦)

- 1944年12月26日、舞鶴海軍工廠にて竣工。1945年5月20日付けで海上挺進部隊に編成された。7月15日の第十一水雷戦隊解隊後は、第五十二駆逐隊(杉、樫、楓、梨、萩、樺)も第三十一戦隊に編入されて海上挺進部隊に所属した。同隊の松型駆逐艦は艦尾に特攻兵器の人間魚雷回天を1基搭載したが、花月は回天8基搭載とされた。天一号作戦のため出撃した第一遊撃部隊を豊後水道まで護衛する。戦後復員輸送に従事。1947年戦時賠償艦としてアメリカに引き渡され、青島で調査された後、1948年2月3日に五島列島沖で実艦的として処分された。本艦以降竣工した艦は艦隊行動はほとんどおこなわず、瀬戸内海や日本近海より離れることはなかった。

建造中止艦

戦時補充計画(マル急計画)での建造中止艦(仮称艦名 - 予定艦名 - 備考)

- 第367号艦 - 清月(きよつき) - 当初浦賀船渠で建造予定、その後舞鶴海軍工廠に変更、本籍は横須賀鎮守府を予定。1944年9月5日製造訓令、12月14日建造中止。

- 第368号艦 - 大月(おほつき)- 当初三菱長崎造船所で建造予定、その後世保海軍工廠に変更、本籍は横須賀鎮守府を予定。1943年10月19日製造訓令、1944年12月14日建造中止と推定。

- 第369号艦 - 葉月(はづき)- 当初浦賀船渠で建造予定、その後舞鶴海軍工廠に変更、本籍は横須賀鎮守府を予定。1944年9月5日製造訓令、1944年12月14日建造中止。

⑤計画での建造計画艦(改秋月型駆逐艦)

- 第770号艦から第785号艦までの16隻(改⑤計画に計画変更)

改⑤計画での建造計画艦(仮称艦名 - 予定艦名 - 備考)。

- 第5061号艦 - 山月(やまづき) - 佐世保海軍工廠で建造予定、後に建造取り止め。

- 第5062号艦 - 浦月(うらづき) - 佐世保海軍工廠で建造予定、後に建造取り止め。

- 第5063号艦 - 青雲(あおぐも) - 舞鶴海軍工廠で建造予定、1944年5月5日佐世保海軍工廠建造に変更、後に建造取り止め。

- 第5064号艦 - 紅雲(べにぐも) - 佐世保海軍工廠で建造予定、後に建造取り止め。

- 第5065号艦 - 春雲(はるぐも) - 舞鶴海軍工廠で建造予定、1944年8月14日製造訓令、後に建造取り止め(1945年4月と推定される)。

- 第5066号艦 - 天雲(あまぐも) - 浦賀船渠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5067号艦 - 八重雲(やえぐも) - 佐世保海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5068号艦 - 冬雲(ふゆぐも) - 浦賀船渠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5069号艦 - 雪雲(ゆきぐも) - 佐世保海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5070号艦 - 沖津風(おきつかぜ) - 舞鶴海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5071号艦 - 霜風(しもかぜ) - 浦賀船渠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5072号艦 - 朝東風(あさごち) - 佐世保海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5073号艦 - 大風(おほかぜ) - 浦賀船渠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5074号艦 - 東風(こち) - 佐世保海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5075号艦 - 西風(にしかぜ) - 舞鶴海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5076号艦 - 南風(はえ) - 浦賀船渠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5077号艦 - 北風(きたかぜ) - 改秋月型駆逐艦として計画、佐世保海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5078号艦 - 早風(はやかぜ) - 改秋月型駆逐艦として計画、浦賀船渠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5079号艦 - 夏風(なつかぜ) - 改秋月型駆逐艦として計画、佐世保海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5080号艦 - 冬風(ふゆかぜ) - 改秋月型駆逐艦として計画、舞鶴海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5081号艦 - 初夏(はつなつ) - 改秋月型駆逐艦として計画、浦賀船渠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5082号艦 - 初秋(はつあき) - 改秋月型駆逐艦として計画、佐世保海軍工廠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

- 第5083号艦 - 早春(はやはる) - 改秋月型駆逐艦として計画、浦賀船渠で建造予定、1944年5月5日建造取り止め。

駆逐隊の変遷

秋月型は戦時中に建造されたため、戦没と新造艦の編入が錯綜し、フル編成が完結する機会は少ない。新月は駆逐隊編入の機会がないまま第八艦隊に単艦で編入されて戦没している。秋月型最終ロットが竣工する頃には、すでに艦隊行動が不可能になっており、駆逐隊も解隊されるものが続出した。このため、春月は当初より護衛戦隊の第百三戦隊旗艦、花月は第三十一戦隊旗艦となっており、新月と合わせ3隻が駆逐隊に属していない。結果的に第六十一駆逐隊・第四十一駆逐隊の2個駆逐隊が編成された。機動部隊である第三艦隊第十戦隊での活動がほとんどを占め、戦争末期には第二艦隊の第二水雷戦隊に所属し、主力駆逐艦らしい戦歴を重ねている。

第六十一駆逐隊

佐世保鎮守府に所属した秋月・照月で編成した最初の秋月型主体の駆逐隊。第十戦隊に属して機動部隊の直衛を担うはずであったが、編成時の秋月は第四水雷戦隊旗艦としてガダルカナル島の戦いに参加、照月は南太平洋海戦以降機動部隊と分離して第三次ソロモン海戦等の水上戦闘に参加した。涼月・初月の編入を待たず照月が戦没したほか、秋月や涼月が長期間の修理を要する被害を受けており、4隻体制を維持すること自体が困難だった。若月の戦没により、残るは本土で修理を完了した涼月のみとなったために解散した。

- 昭和17年10月7日:秋月、照月で編成。第六十一駆逐隊司令則満宰次大佐。第三艦隊・第十戦隊。

- 昭和17年10月25日:秋月、第四水雷戦隊旗艦として行動中に損傷。内地帰投。

- 昭和17年12月12日:照月、第二水雷戦隊旗艦として行動中、ソロモン諸島で米軍魚雷艇の襲撃により戦没。

- 昭和18年1月15日:涼月と初月を編入、照月を除籍。

- 昭和18年1月19日:秋月(第十戦隊旗艦)、アメリカ潜水艦の雷撃により大破、第十戦隊司令官木村進少将が負傷、小柳冨次少将に交代。

- 昭和18年2月3日:第六十一駆逐隊司令大江覧治大佐。

- 昭和18年6月30日:秋月を除籍、予備艦に指定。

- 昭和18年8月15日:第十一水雷戦隊での練成を終えた若月を編入。

- 昭和18年10月31日:秋月を再編入。

- 昭和18年12月12日:第六十一駆逐隊司令泊満義大佐

- 昭和19年1月16日:涼月が高知沖で被雷大破、泊駆逐隊司令が戦死した。

- 昭和19年3月20日:第六十一駆逐隊司令天野重隆大佐。

- 昭和19年8月3日:涼月の修理が完了、戦線に復帰する。

- 昭和19年10月16日:涼月、宮崎沖で被雷大破。レイテ沖海戦には秋月、初月、若月が参加。

- 昭和19年10月25日:レイテ沖海戦で秋月、初月戦没(天野駆逐隊司令戦死)。12月10日除籍。

- 昭和19年11月11日:若月、オルモック作戦中に戦没(多号作戦)。涼月、修理完了、戦線復帰。

- 昭和19年11月15日:解隊、涼月と若月(書類上在籍)は第四十一駆逐隊に転出。

第四十一駆逐隊

マリアナ沖海戦に備えて単艦で第十戦隊に編入されていた霜月に第十一水雷戦隊での練成を終えた冬月を加えて昭和19年7月15日に編成した。レイテ沖海戦前に冬月が大破したため、駆逐隊単位での行動はほとんどなく、六十一駆から転入した涼月と修理が完了した冬月が菊水作戦に参加したのが駆逐隊として唯一の作戦行動である。菊水作戦によって、両艦とも損傷を蒙ったため、稼動できるのは追加された宵月と夏月だったが、燃料の払底のために活動することはなかった。終戦の日に陽炎型駆逐艦の雪風を編入している。戦後の武装解除時に解隊した。

- 昭和19年7月15日:霜月、冬月で編成。第41駆逐隊司令脇田喜一郎大佐。第三艦隊第十戦隊。

- 昭和19年10月12日:冬月が被雷大破、レイテ沖海戦には霜月のみ六十一駆指揮下で参加する。

- 昭和19年11月15日:第二艦隊第二水雷戦隊に転籍。解隊した第六十一駆逐隊より涼月、若月(書類上在籍)を編入。

- 昭和19年11月19日:第三十一戦隊旗艦五十鈴大破。霜月を旗艦に指定。

- 昭和19年11月25日:南シナ海で霜月が戦没、第三十一戦隊司令官江戸兵太郎少将および41駆司令脇田大佐も戦死した。

- 昭和20年1月20日:霜月、若月除籍。

- 昭和20年3月1日:第四十一駆逐隊司令吉田正義大佐。

- 昭和20年4月6日:菊水作戦に涼月、冬月ともに参加。

- 昭和20年4月20日:連合艦隊直属第三十一戦隊に転属。

- 昭和20年5月20日:第十一水雷戦隊での練成を終えた宵月を編入。

- 昭和20年5月25日:第十一水雷戦隊での錬成を終えた夏月を編入。

- 昭和20年7月5日:涼月を除籍、同艦は第四予備艦となった。

- 昭和20年8月15日:解隊された第十七駆逐隊より雪風を編入。

- 戦後解隊。

秋月に関する通説

- 秋月が初戦でB-17重爆3機と遭遇し、前部砲塔と後部砲塔を別々の目標に指向して2機を撃墜した。

これは古賀彌(本艦初代艦長)が戦後記述した文章が基となっている。しかし艦艇研究家の田村俊雄も調査の中で、

- 公式記録(「駆逐艦行動調書」)では、B-17撃墜は1機、消費弾薬は108発となっている。

- 乗組員への聞き取り調査によると、後部の高射装置は竣工時から未装備であった。また、初戦に限らずいかなる実戦でも分火を行った記憶が無い。

- 秋月を建造した舞鶴工廠に勤務していた方々への聞き取り調査でも一部で未装備だったという証言があり、秋月公式図の写図には前部高射装置が実線、後期高射装置は一点鎖線で書かれている。

- 秋月竣工直後に赴任した元技術大尉は「写図に実線で描かれていないのなら完成時に装備されていなかったことを示すもので、写図に誤りがあるとは考えられない」と語っている。

以上により、艦橋上の1基しかなく同時に2機の目標に照準を合わせることは不可能だったとしている。また別の記録として宇垣纏連合艦隊参謀長の「戦藻録」では、9月29日に秋月がブカ島でB-17爆撃機2機と交戦、1機を撃墜し「防空駆逐艦の価値を始めて発揮せり」と記述している。

- そのためアメリカ軍は秋月型には不用意に近づかないよう警告を発した。

このことについて田村は同じく調査の中で、

- 基となるアメリカ側資料が自力調査しても全く見当たらず、海外の友人に協力してもらっているがそれでも見つからないこと。

- 同じように警告に関する通説も海外の文献に登場しないこと。

以上から「通説は日本のみで言われていることではないか」と推測している。

「警報を発した」説は、福井静夫が雑誌「丸」昭和46年12月号に寄稿した記事にある。この記事において福井は「ソロモン海域に新鋭艦が出現したという警報は、ただちに全軍にたっせられたらしい。」と、あくまでも伝聞として記述している。

この項の参考文献

- 田村俊夫、「駆逐艦『秋月』の実像」歴史群像太平洋戦史シリーズVol.23『秋月型駆逐艦』、学習研究社、1999年、p79-110。

登場作品

小説

- 『軍艦防波堤へ―駆逐艦凉月と僕の昭和二〇年四月』

- 沖縄での海上特攻を描いた小説。作者は「涼月」の最後の艦長である平山中佐の孫にあたる。

- 『征途』

- 佐藤大輔の仮想戦記。戦後日本が南北に分断された世界において、賠償艦としてソ連に引き渡された「春月」が、北日本の赤衛艦隊旗艦「解放」として再就役して登場する。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 秋元実・編 『ウォーターラインガイドブック 日本連合艦隊編』改訂版 (静岡模型教材協同組合、2007年10月改訂) JANコード 4945187990224

- 遠藤昭『高角砲と防空艦(オンデマンド版)』原書房、2009年8月(原著1975年)。ISBN 978-4-562-10093-4。

- 片桐大自 『聯合艦隊軍艦銘銘伝』光人社、1988年。

- (社)日本造船学会/編『昭和造船史(第1巻)』 明治百年史叢書 第207巻(第3版)、原書房、1981年(原著1977年10月)。ISBN 4-562-00302-2。

- 福井静夫『日本駆逐艦物語』 福井静夫著作集第5巻、光人社、1993年1月。ISBN 4-7698-0611-6。 (新装版あり ISBN 4-7698-1395-3)

- 牧野茂、福井静夫 編『海軍造船技術概要』今日の話題社、1987年5月。ISBN 4-87565-205-4。

- 雑誌「丸」編集部『丸スペシャル No.19 日本海軍艦艇シリーズ 駆逐艦朝潮型 秋月型』(潮書房、1978年) 雑誌コード 8343-7

- 雑誌『丸』編集部 編『写真日本の軍艦 第11巻 駆逐艦II』光人社、1990年6月。ISBN 4-7698-0461-X。

- 「丸」編集部/編『軍艦メカ4 日本の駆逐艦』光人社、1991年8月。ISBN 4-7698-0564-0。 (新装版あり ISBN 4-7698-1527-1。同内容が『図解 日本の駆逐艦』ISBN 4-7698-0898-4 としても刊行。)

- 雑誌「モデルアート」 艦艇模型テクニック講座 vol.6 『日本海軍艦艇図面集 戦艦/駆逐艦/小艦艇篇』(モデルアート社、1999年)

- 森恒英『軍艦メカニズム図鑑 日本の駆逐艦』(グランプリ出版、1995年) ISBN 4-87687-154-X

- 「歴史群像」編集部、田村俊夫、水谷清高『歴史群像太平洋戦史シリーズVol.23 秋月型駆逐艦』学習研究社、1999年。ISBN 4-05-602063-9。

- 雑誌「歴史群像」 太平洋戦史シリーズ Vol.45 『真実の艦艇史』(学習研究社、2004年) ISBN 4-05-603412-5

- 「駆逐艦 一般計画要領書 附現状調査 昭和十八年七月」1943年7月。

- アジア歴史資料センター(公式)(防衛省防衛研究所)

- 「機動部隊本隊 捷一号作戦戦闘詳報」『昭和19年10月20日~昭和19年10月28日 捷号作戦戦闘詳報(比島方面決戦)(2)』1944年。Ref.C08030036700。

- 『昭和20年2月1日〜昭和20年4月10日 第2水雷戦隊戦時日誌戦闘詳報(3)』。Ref.C08030103200。

- 『昭和19年6月20日〜昭和19年7月10日 第61駆逐隊戦闘詳報(1)』。Ref.C08030150500。

- 『昭和18年10月1日〜昭和18年10月31日 佐世保鎮守府戦時日誌(3)』。Ref.C08030348600。

- 『昭和19年9月1日〜昭和19年9月30日 舞鶴鎮守府戦時日誌』。Ref.C08030358100。

- 『昭和19年10月25日 駆逐艦霜月戦闘詳報』。Ref.C08030590100。

- 『昭和16年1月〜6月 達/5月(1)』。Ref.C12070109500。

- 『昭和16年7月〜12月 達/10月(2)』。Ref.C12070111000。

- レファレンスコード:C12070114100 海軍大臣達『1月』 (昭和17年1月)

- 『昭和17年1月〜12月 達/3月(1)』。Ref.C12070114400。

- 『昭和17年1月〜12月 達/5月(1)』。Ref.C12070114800。

- 『昭和17年1月〜12月 達/8月』。Ref.C12070115300。

- 『昭和18年1月〜8月 達/3月』。Ref.C12070118400。

- 『昭和18年9月〜12月 達/10月(1)』。Ref.C12070120400。

- レファレンスコード:C12070120400 海軍大臣達『10月(1)』 (昭和18年10月)

- 『昭和19年1月〜6月 達/5月(1)』。Ref.C12070124800。

- 『昭和16年5月〜8月 内令 2巻/昭和16年5月(2)』。Ref.C12070151300。

- 『昭和16年5月〜8月 内令 2巻/昭和16年7月(1)』。Ref.C12070151900。

- 『昭和17年10月〜12月内令4巻止/昭和17年10月(1)』。Ref.C12070165700。

- 『昭和18年1月〜4月内令1巻/昭和18年1月(2)』。Ref.C12070175100。

- 『昭和18年5〜6月内令2巻/昭和18年6月(6)』。Ref.C12070178400。

- 『昭和18年7〜8月 内令3巻/昭和18年8月(2)』。Ref.C12070179600。

- 『昭和18年9〜10月 内令4巻/昭和18年10月(1)』。Ref.C12070181100。

- 『昭和18年9〜10月内令4巻/内令昭和18年10月(5)』。Ref.C12070181500。

- 『自昭和19年1月 至昭和19年7月内令/昭和19年7月』。Ref.C12070195500。

- 『昭和19年9月〜12月 秘海軍公報 号外/10月(2)』。Ref.C12070497400。

- 『昭和19年9月〜12月秘海軍公報号外/11月(3)』。Ref.C12070497900。

- 『昭和19年8月 秘海軍公報/8月(4)』。Ref.C12070502000。

- 『自昭和20年1月.至昭和20年8月秘海軍公報/1月(2)』。Ref.C12070503600。

- 『自昭和20年1月.至昭和20年8月秘海軍公報/2月(1)』。Ref.C12070503800。

- 『自昭和20年1月.至昭和20年8月秘海軍公報/5月(4)』。Ref.C12070505100。

- 『自昭和20年1月.至昭和20年8月秘海軍公報/秘海軍公報昭和20年7月(3)』。Ref.C12070505700。

- レファレンスコード:C12070510100 秘海軍公報『2月(1)』 (昭和20年1月〜6月 秘海軍公報/昭和20年2月)

- 『昭和20年1月2日 昭和20年8月30日秘海軍公報/昭和20年8月(2)』。Ref.C12070530000。

- 『昭和14年度帝国海軍作戦計画及同戦時編制に関する御説明』。Ref.C14121205900。

- 『昭和19年度戦時編制案 昭和13年10月』。Ref.C14121175900。

- 『昭和25年度戦時編制案 昭和13年10月』。Ref.C14121176400。

- 『昭和22年.25年度 帝国海軍戦時編制案 昭和16.2.1(別表第1〜別表第6)』。Ref.C14121192600。

- アメリカ海軍

- ONI 41-42 Supplement, Aerial Views of Japanese Naval Vessels 1943年7月期回付分、Office of Naval Intelligence、1943年

- ONI 222-J THE JAPANESE NAVY 1945年6月期回付分、Office of Naval Intelligence、1945年

- Naval Aviation News 1943年9月15日号、Office of Chief of Naval Operations and Bureau of Aeronautics、1943年

- “USS Trepang, September 1944 - October 1944”. www.archives.gov. NARA (1944年). 2025年3月閲覧。

- “USS YORKTOWN - Rep of air ops against Japan, Ryukyus, & Jap Task Force, 3/18/45 - 5/11/45”. www.archives.gov. NARA (1945年). 2025年3月閲覧。

- “USS BUNKER HILL - Air Gr 17 Aircraft Action”. www.archives.gov. NARA (1943年). 2025年3月閲覧。

- “COMTASK-GROUP 58.3 & 38.3 - Report of air operations against Kyushu, Japan, Ryukyu Islands and Jap Task Force, 3/18/45 - 5/28/45”. www.archives.gov. NARA (1945年). 2025年3月閲覧。

関連項目

- 改秋月型駆逐艦

- あきづき型護衛艦 (初代)

- あきづき型護衛艦 (2代)