еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәзЁҺпјҲгҒ“гҒҸгҒҝгӮ“гҒ‘гӮ“гҒ“гҒҶгҒ»гҒ‘гӮ“гҒңгҒ„пјүгҒЁгҒҜгҖҒеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгӮ’иЎҢгҒҶеёӮз”әжқ‘гҒҢгҖҒеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ«иҰҒгҒҷгӮӢиІ»з”ЁгҒ«е……гҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӣ®зҡ„гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒиў«дҝқйҷәиҖ…гҒ®еұһгҒҷгӮӢдё–еёҜгҒ®дё–еёҜдё»гҒ«еҜҫгҒ—иӘІгҒҷгӮӢзЁҺйҮ‘гҒ§гҒӮгӮҠпјҲең°ж–№зЁҺжі•703жқЎгҒ®4пјүгҖҒеҲҶйЎһдёҠгҒҜең°ж–№зЁҺгҖҒзӣҙжҺҘзЁҺгҖҒзӣ®зҡ„зЁҺгҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢгҖӮдёҖж–№гҖҒеёӮз”әжқ‘гҒҢең°ж–№зЁҺжі•гҒ®иҰҸе®ҡгҒ«гӮҲгӮүгҒҡдҝқйҷәж–ҷгӮ’еҫҙеҸҺгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгӮ„гҖҒеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәзө„еҗҲгҒҢдҝқйҷәж–ҷгӮ’еҫҙеҸҺгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒҜгҖҒеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәж–ҷгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

зЁҺж–№ејҸгғ»ж–ҷж–№ејҸ

- еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәеҲ¶еәҰгҒ«иҰҒгҒҷгӮӢиІ»з”ЁгҒ®еҫҙеҸҺж–№ејҸгҒЁгҒ—гҒҰеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷә法第76жқЎгҒ§гҒҜгҖҒдҝқйҷәж–ҷж–№ејҸгӮ’е®ҡгӮҒгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒдҝқйҷәзЁҺж–№ејҸгҒҜдҫӢеӨ–гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ гҒҢгҖҒе®ҹж…ӢгҒҜгҖҒеӨ§еҚҠгҒ®ең°ж–№е…¬е…ұеӣЈдҪ“гҒ§дҝқйҷәзЁҺж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜдҝқйҷәзЁҺж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹж–№гҒҢгҖҒеҫҙеҸҺжЁ©гҒ®жҷӮеҠ№гҒҢй•·гҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгӮ„гҖҒж»һзҙҚеҮҰеҲҶгҒ®е„Әе…Ҳй ҶдҪҚгҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢзӯүгҒ®зҗҶз”ұгҒӢгӮүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒҹгҒ гҒ—дҝқйҷәзЁҺж–№ејҸгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢиҮӘжІ»дҪ“гҒ§гҒӮгҒЈгҒҰгӮӮгҖҒзҙҚзЁҺиҖ…еҗ‘гҒ‘гҒ®зҙҚд»ҳжӣёйЎһгҒ§гҒҜгҖҢдҝқйҷәж–ҷгҖҚгҒЁз§°гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдәӢгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

- еҢ»зҷӮеҲҶгҒ«еҠ гҒҲгҖҒеҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…ж”ҜжҸҙеҲҶгҒ®йЎҚгҒҢеҗ«гҒҫгӮҢгӮӢгҖӮ

- 40жӯігҒӢгӮү64жӯігҒ®иҖ…гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәж–ҷгҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢйЎҚгҒҢгҖҒд»Ӣиӯ·еҲҶгҒЁгҒ—гҒҰеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәзЁҺйЎҚгҒ«еҗ«гҒҫгӮҢгӮӢгҖӮ

- 75жӯід»ҘдёҠгҒ®иҖ…пјҲ65жӯід»ҘдёҠ75жӯіжңӘжәҖгҒ®иҖ…гҒ«гҒӮгҒЈгҒҰгҒҜгҖҒж”ҝд»ӨгҒ§е®ҡгӮҒгӮӢзЁӢеәҰгҒ®йҡңе®ігҒ®зҠ¶ж…ӢгҒ«гҒӮгӮӢж—ЁгҒ®еҪ“и©ІеҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮеәғеҹҹйҖЈеҗҲгҒ®иӘҚе®ҡгӮ’еҸ—гҒ‘гҒҹиҖ…пјүгҒҜгҖҒйҒ©з”ЁйҷӨеӨ–гҒ«и©ІеҪ“гҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮдҝқйҷәгҒ«еҲҮгӮҠжӣҝгӮҸгӮӢпјҲй«ҳйҪўиҖ…гҒ®еҢ»зҷӮгҒ®зўәдҝқгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжі•еҫӢ50жқЎгҖҒ51жқЎпјүгҖӮ

зҙҚзЁҺзҫ©еӢҷиҖ…

- еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәзЁҺгҒҜдё–еёҜгӮ’еҚҳдҪҚгҒЁгҒ—гҖҒдё–еёҜдё»гҒҢзҙҚд»ҳзҫ©еӢҷиҖ…гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ дё–еёҜдё»гҒҢиў«дҝқйҷәиҖ…гҒ§з„ЎгҒ„е ҙеҗҲгӮӮгҖҒдё–еёҜдё»гҒҢзҙҚзЁҺзҫ©еӢҷиҖ…пјҲ擬еҲ¶дё–еёҜдё»пјүгҒЁгҒӘгӮӢпјҲгҒҹгҒ гҒ—иіҰиӘІз®—е®ҡгҒ®ж•°еҖӨгҒӢгӮүгҒҜеӨ–гӮҢгӮӢпјүгҖӮ

иіҰиӘІж–№ејҸ

- иіҰиӘІж–№ејҸгҒ«гҒҜгҖҒеёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз•°гҒӘгӮҠгҖҒдё»гҒ«4ж–№ејҸпјҲжүҖеҫ—еүІгғ»иіҮз”ЈеүІгғ»иў«дҝқйҷәиҖ…еқҮзӯүеүІгғ»дё–еёҜе№ізӯүеүІпјүгғ»3ж–№ејҸпјҲжүҖеҫ—еүІгғ»иў«дҝқйҷәиҖ…еқҮзӯүеүІгғ»дё–еёҜе№ізӯүеүІпјүпҪҘ2ж–№ејҸпјҲжүҖеҫ—еүІгғ»иў«дҝқйҷәиҖ…еқҮзӯүеүІпјүгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

- еҠ е…ҘиҖ…гҒ®гҒҶгҒЎгҖҒ40жӯігҒӢгӮү64жӯігҒ®иҖ…гҒҜгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәгҒ®з¬¬2еҸ·иў«дҝқйҷәиҖ…гҒ«и©ІеҪ“гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒеҲҘйҖ”гҖҒд»Ӣиӯ·еҲҶгҒҢеҠ з®—гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

иіҰиӘІж•°еҖӨгҒ®жұәе®ҡ

- еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәгҒ®йҒӢе–¶гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒеёӮз”әжқ‘гҒ«еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәйҒӢе–¶еҚ”иӯ°дјҡгҒҢиЁӯзҪ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәйҒӢе–¶еҚ”иӯ°дјҡгҒ®зӯ”з”ігҒ«еҹәгҒҘгҒ„гҒҰеёӮз”әжқ‘гҒ®жқЎдҫӢгҒ§жұәе®ҡгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

еҫҙеҸҺж–№жі•

еёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгӮҠз•°гҒӘгӮӢгҒҢгҖҒеҸЈеә§жҢҜжӣҝзӯүгҒ«гӮҲгӮҠзҙҚд»ҳгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢдёҖиҲ¬зҡ„гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒӘгҒҠе…¬зҡ„е№ҙйҮ‘еҸ—зөҰиҖ…гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜгҖҒ2008е№ҙпјҲе№іжҲҗ20е№ҙпјүгҒӢгӮүй–Ӣе§ӢгҒ•гӮҢгҒҹеҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…еҢ»зҷӮеҲ¶еәҰгҒ®еүөиЁӯгҒ«дјҙгҒ„гҖҒзү№еҲҘеҫҙеҸҺгҒ«гӮҲгӮӢе…¬зҡ„е№ҙйҮ‘гҒӢгӮүеӨ©еј•гҒҚзҙҚд»ҳгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ дҪҶгҒ—гҖҒеҸЈеә§жҢҜжӣҝгҒ«гӮҲгӮӢзҙҚд»ҳгӮ’еёҢжңӣгҒҷгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒз”іи«ӢгҒ«гӮҲгӮҠеҸЈеә§жҢҜжӣҝгҒ«еҲҮжҸӣгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҸҜиғҪгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

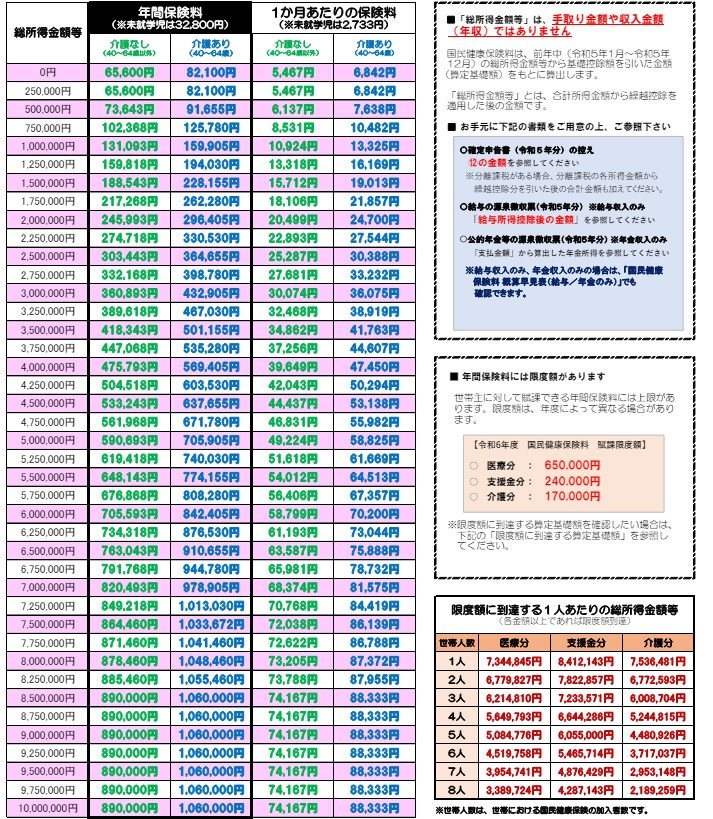

еҗ„иҮӘжІ»дҪ“гҒ®дҝқйҷәзЁҺпјҲж–ҷпјүйЎҚпјҲе№ҙйЎҚпјүгҒ®дҫӢ

еҢ»зҷӮеҲҶ

д»ҘдёӢгҒҜ2020е№ҙеәҰ(д»Өе’Ң2е№ҙеәҰ)гҒ®еҢ»зҷӮеҲҶгҒ®зЁҺйЎҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеҢ»зҷӮеҲҶгҒ®жңҖй«ҳйҷҗеәҰйЎҚгҒҜеёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгӮүгҒҡдёҖеҫӢгҒ§65дёҮеҶҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲ*гҒ®гҒӨгҒ„гҒҹеёӮз”әжқ‘гҒҜ2017е№ҙеәҰгҒ®зЁҺйЎҚ)

еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…ж”ҜжҸҙеҲҶ

д»ҘдёӢгҒҜ2020е№ҙеәҰ(д»Өе’Ң2е№ҙеәҰ)гҒ®еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…ж”ҜжҸҙеҲҶгҒ®зЁҺйЎҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖй«ҳйҷҗеәҰйЎҚгҒҜеёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгӮүгҒҡдёҖеҫӢгҒ§24дёҮеҶҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮпјҲ*гҒ®гҒӨгҒ„гҒҹеёӮз”әжқ‘гҒҜ2017е№ҙеәҰгҒ®зЁҺйЎҚ)

д»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲҶ

д»ҘдёӢгҒҜ2020е№ҙеәҰ(д»Өе’Ң2е№ҙеәҰ)гҒ®д»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲҶгҒ®зЁҺйЎҚгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮжңҖй«ҳйҷҗеәҰйЎҚгҒҜеёӮз”әжқ‘гҒ«гӮҲгӮүгҒҡдёҖеҫӢгҒ§17дёҮеҶҶгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ40жӯігҒӢгӮү64жӯігҒ®е®¶ж—ҸгҒҢгҒ„гӮӢе ҙеҗҲгҒ«еҜҫиұЎгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮпјҲ*гҒ®гҒӨгҒ„гҒҹеёӮз”әжқ‘гҒҜ2017е№ҙеәҰгҒ®зЁҺйЎҚ)

гғўгғҮгғ«гӮұгғјгӮ№

- гӮұгғјгӮ№1пјҡеӨ«е©Ұ2дәә(гҒЁгӮӮгҒ«40жӯі..64жӯі) пјӢеӯҗдҫӣ2дәәпјҲжңӘжҲҗе№ҙпјүгҖҒе№ҙеҸҺ400дёҮеҶҶпјҲжүҖеҫ—260дёҮеҶҶпјүгҖҒ家ж—Ҹе…Ёе“ЎгҒ®еӣәе®ҡиіҮз”ЈзЁҺйЎҚеҗҲиЁҲ10дёҮеҶҶ

- зҰҸеІЎеёӮгҒ§гҒҜеҢ»зҷӮеҲҶгҒҢ

- еқҮзӯүеүІйЎҚпјҡ21,814еҶҶГ—4дәәпјқ87,256еҶҶ

- е№ізӯүеүІйЎҚпјҡ22,020еҶҶ

- жүҖеҫ—еүІйЎҚпјҡ{260дёҮеҶҶпјҚ33дёҮеҶҶпјҲеҹәзӨҺжҺ§йҷӨпјү}Г—7.82%пјқ177,514еҶҶ

- еҢ»зҷӮеҲҶгҒ®йҮ‘йЎҚгҒҜеҗҲиЁҲгҒ§пјҡ286,790еҶҶ

- еҗҢж§ҳгҒ«еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…ж”ҜжҸҙеҲҶеҗҲиЁҲйҮ‘йЎҚгҒҢ109,806еҶҶгҒЁгҒӘгӮҠ

- еҗҢж§ҳгҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲҶеҗҲиЁҲйҮ‘йЎҚгҒҢ96,384еҶҶ (дәҢдәәгҒҢ40..64жӯі)

- е…ЁеҗҲиЁҲгҒҜ492,980еҶҶгҒЁгҒӘгӮӢ

- гӮұгғјгӮ№2пјҡзӢ¬иә«еҘіжҖ§гҒ®еҚҳиә«дё–еёҜгҖҒе№ҙеҸҺ250дёҮеҶҶпјҲжүҖеҫ—170дёҮеҶҶпјүгҖҒеӣәе®ҡиіҮз”ЈзЁҺйЎҚ0еҶҶ

- зҰҸеІЎеёӮгҒ§гҒҜ

- еқҮзӯүеүІйЎҚпјҡ21,814еҶҶГ—1дәәпјқ21,814еҶҶ

- е№ізӯүеүІйЎҚпјҡ22,020еҶҶ

- жүҖеҫ—еүІйЎҚпјҡ{170дёҮеҶҶпјҚ33дёҮеҶҶпјҲеҹәзӨҺжҺ§йҷӨпјү}Г—7.82%пјқ107,134еҶҶ

- еҢ»зҷӮеҲҶгҒ®йҮ‘йЎҚгҒҜеҗҲиЁҲгҒ§пјҡ150,968еҶҶ

- еҗҢж§ҳгҒ«еҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…ж”ҜжҸҙеҲҶеҗҲиЁҲйҮ‘йЎҚгҒҢ58,059еҶҶгҒЁгҒӘгӮҠ

- еҗҲиЁҲгҒ§209,027еҶҶгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

- иў«дҝқйҷәиҖ…гҒҢ40-64жӯігҒ§гҒӮгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҒ•гӮүгҒ«д»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲҶ59,107еҶҶгҒҢд»ҳеҠ гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

дҪҺжүҖеҫ—иҖ…дё–еёҜгҒ®жёӣе…ҚжҺӘзҪ®

дҪҺжүҖеҫ—иҖ…дё–еёҜгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҒҜжёӣе…ҚжҺӘзҪ®гҒҢи¬ӣгҒҳгӮүгӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҢ»зҷӮеҲҶгҖҒеҫҢжңҹй«ҳйҪўиҖ…ж”ҜжҸҙеҲҶгҖҒд»Ӣиӯ·дҝқйҷәеҲҶгҒ®гҒқгӮҢгҒһгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҖҒпјҲиў«дҝқйҷәиҖ…гҒӮгҒҹгӮҠгҒ®пјүеқҮзӯүеүІгҒЁпјҲдё–еёҜгҒӮгҒҹгӮҠгҒ®пјүе№ізӯүеүІгҒҢжёӣе…ҚгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮдё–еёҜгҒ®иў«дҝқйҷәиҖ…ж•°гҒ«еҝңгҒҳгҒҹ3ж®өйҡҺгҒ®жүҖеҫ—еҹәжә–йЎҚгҒҢе®ҡгӮҒгӮүгӮҢгҖҒгҒ“гӮҢд»ҘдёӢгҒ®е ҙеҗҲгҒ«гҒқгӮҢгҒһгӮҢ7еүІгҖҒ5еүІгҖҒ2еүІгҒҢи»ҪжёӣгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

д»Өе’Ң5е№ҙеәҰгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҒҜ

- 7еүІи»Ҫжёӣеҹәжә–йЎҚВ : еҹәзӨҺжҺ§йҷӨйЎҚ(43дёҮеҶҶ)

- 5еүІи»Ҫжёӣеҹәжә–йЎҚВ : еҹәзӨҺжҺ§йҷӨйЎҚ(43дёҮеҶҶ) 29дёҮеҶҶ Г— (иў«дҝқйҷәиҖ…ж•°)

- 2еүІи»Ҫжёӣеҹәжә–йЎҚВ : еҹәзӨҺжҺ§йҷӨйЎҚ(43дёҮеҶҶ) 53.5дёҮеҶҶ Г— (иў«дҝқйҷәиҖ…ж•°)

гҒӘгҒҠгҖҒдёҠиЁҳгҒ®гғўгғҮгғ«гӮұгғјгӮ№гҒҜгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮжүҖеҫ—гҒҢеҹәжә–йЎҚгӮҲгӮҠй«ҳгҒҸгҖҒи»ҪжёӣеҜҫиұЎгҒ«гҒӘгӮүгҒӘгҒ„гҖӮ

и„ҡжіЁ

й–ўйҖЈй …зӣ®

- гғҰгғӢгғҗгғјгӮөгғ«гғҳгғ«гӮ№гӮұгӮў

- ж—Ҙжң¬гҒ®еҢ»зҷӮ

- еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәжі•

- еӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷә

- ж—ӯе·қеёӮеӣҪдҝқж–ҷиЁҙиЁҹ

еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ

- з·ҸеӢҷзңҒпҪңең°ж–№зЁҺеҲ¶еәҰпҪңеӣҪж°‘еҒҘеә·дҝқйҷәзЁҺ

![]()