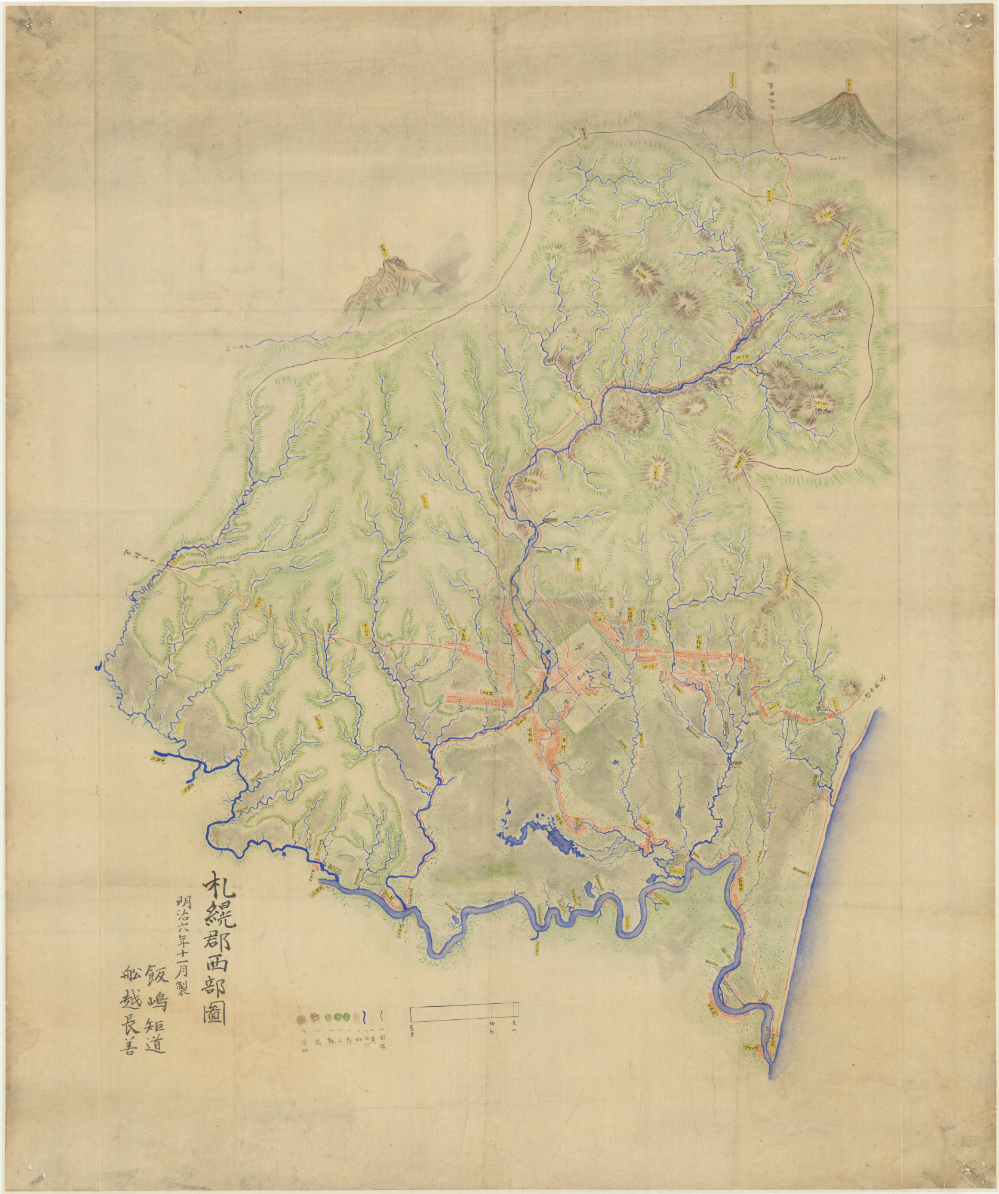

札幌郡(さっぽろぐん)は、北海道(石狩国)石狩支庁管内にあった郡。

郡域

1879年(明治12年)に行政区画として発足した当時の郡域は、下記の区域にあたる。

- 札幌市中央区・北区・東区の各一部、白石区・厚別区・豊平区・清田区・南区・西区・手稲区の各全域

- 北広島市の全域

- 江別市の大部分(石狩川以北の篠津・中島・八幡・美原を除く)

歴史

郡発足までの沿革

蝦夷征討が盛んであった飛鳥時代から平安時代初期にかけて、札幌郡域内(現在の江別市)では江別古墳群が築かれた。ここからは須恵器などの副葬品が出土し、その構造も胆振国千歳郡(現・恵庭市)の茂漁古墳群や北東北の末期古墳と同様の群集墳で、現在確認されているものの中では日本最北の古墳である。また、2011年4月北海道大学構内で同様の古墳が発見された。なお、斉明天皇のころ阿倍比羅夫が蝦夷を討ち後方羊蹄(しりべし)に政所を置き郡領を任命して帰ったと『日本書紀』にあり、これを札幌や江別に比定する説もある(#外部リンクも参照。参考:奄美群島の歴史#古代)。

江戸時代の札幌郡域は西蝦夷地に属し、松前藩によって石狩十三場所のうち下記の八場所が開かれ、交易の中心や藩の出先機関として置かれた運上屋では、住民の撫育政策としてオムシャも行われた。

- ハッシャブ場所 - 石狩川(現・茨戸川)左岸、発寒川合流地付近。(現・札幌市北区)

- シノロ場所 - 石狩川(現・茨戸川)左岸、篠路川合流地付近。(現・札幌市北区)

- ナイホウ場所 - 伏古川上流付近。(現・札幌市東区)

- 上サッポロ場所 - 豊平川流域。(現・札幌市)

- 下サッポロ場所 - 豊平川流域。(現・札幌市)

- 上ツイシカリ場所 - 石狩川左岸、豊平川(現・世田豊平川)合流地付近。(現・江別市など)

- 下ツイシカリ場所 - 石狩川左岸、豊平川(現・世田豊平川)合流地付近。(現・江別市など)

江戸時代後期になると、文化4年国防上の理由から札幌郡域は公儀御料(幕府直轄領)とされた。文政4年には一旦松前藩領に復したものの、安政2年再び公儀御料となり庄内藩が警固をおこなった。同年、篠路神社の前身の若宮八幡が、安政3年には発寒神社の前身の稲荷社が創建されている。その他、安政年間には本願寺札幌別院の前身の西本願寺札幌出張所(別名・薄野別院)や札幌元村の本龍寺などが建立された。

また後志国小樽郡の銭函から札幌郡を経て胆振国千歳郡に至る札幌越新道(別名・千歳新道。銭函 - 現在の札幌市内は国道5号、札幌市内 - 千歳は札幌本道・国道36号の前身)も 箱館奉行によって開削され、小樽場所請負人・恵比須屋半兵衛は銭函 - ホシポツケ間、石狩場所請負人・阿部屋博次郎はホシポツケ - 島松間、勇払場所請負人・山田文右衛門は島松 - 千歳間の工事を手掛けた。このとき、幕命により志村鐵一と吉田茂八が豊平川の渡し守となっている。

慶応2年になると、美泉定山によって定山渓温泉が開かれ、また札幌元村が開村する際幕臣・大友亀太郎によって大友掘(後の創成川)が開削されている。札幌元村では慶応年間に本龍寺境内の妙見堂が建立された。戊辰戦争(箱館戦争)終結直後の1869年、大宝律令の国郡里制を踏襲し札幌郡が置かれた。

郡発足以降の沿革

- 明治2年8月15日(1869年9月20日) - 北海道で国郡里制が施行され、石狩国および札幌郡が設置される。開拓使直轄領となった。

- 明治3年

- 札幌新村、庚午一ノ村、庚午二ノ村、庚午三ノ村が成立。

- この頃に発寒村が成立。

- 明治4年

- 5月 - 庚午三ノ村が円山村に改称。

- 9月 - 望月寒村が成立。

- 11月 - 望月寒村が白石村に改称。

- 同年現在の東本願寺付近に辛未一の村が成立するも同年中に当地の官有地編入に伴い全戸離村。対雁村、琴似村、平岸村、月寒村が成立。庚午一ノ村が苗穂村、庚午二ノ村が丘珠村に改称。札幌元村と札幌新村が合併し札幌村となる。

- この頃までに上荒井村、下荒井村、中島村などを併せて篠路村が成立。

- 明治5年

- 4月9日(1872年5月15日) - 全国一律に戸長・副戸長を設置(大区小区制)。

- 10月10日(1872年11月10日) - 4月に設置された区を大区と改称し、その下に旧来の町村をいくつかまとめて小区を設置(大区小区制)。

- 同年、発寒村から手稲村が分村。

- 明治6年(1873年)

- 雁来村が成立。

- 白石村の低湿地にあった30戸が豊平川沿岸に移転、新白石村と通称する。

- 明治7年(1874年)

- 豊平村が成立。

- 嘗ての辛未一の村を中心とした区域に山鼻村が開村。

- 白石村から新白石村(のちの上白石村)が正式に分村。

- 手稲村から下手稲村が分離して成立、残部は上手稲村と改称。

- 明治9年(1876年) 9月 - 従来開拓使において随意定めた大小区画を廃し、新たに全道を30の大区に分ち、大区の下に166の小区を設けた。

- 明治11年(1878年) - 江別村を設置。

- 明治12年(1879年)7月23日 - 郡区町村編制法の北海道での施行により、行政区画としての札幌郡が発足。札幌市街地は札幌区となり、郡より離脱。

- 明治13年(1880年)3月 - 札幌区・札幌郡が札幌区役所の管轄となる。

- 明治15年(1882年)2月8日 - 廃使置県により札幌県の管轄となる。

- 4月 - 下手稲村から山口村が分村して成立。

- 明治17年(1884年)4月 - 札幌郡外五郡役所(札幌夕張空知樺戸雨竜上川郡役所)の管轄となる。

- 明治19年(1886年)1月26日 - 廃県置庁により北海道庁札幌本庁の管轄となる。

- 明治22年(1889年)1月 - 札幌郡外四郡役所(札幌石狩厚田浜益千歳郡役所)の管轄となる。

- 明治24年(1891年)3月 - 札幌郡外九郡役所(札幌石狩厚田浜益千歳空知夕張樺戸雨竜上川郡役所)の管轄となる。

- 明治26年(1893年) - 月寒村のうち、大曲・輪厚を加えた広島開墾地が広島村として分離して成立。

- 明治29年(1896年)6月 - 札幌郡外四郡役所(札幌石狩厚田浜益千歳郡役所)の管轄となる。

- 明治30年(1897年)11月5日 - 郡役所が廃止され、札幌支庁の管轄となる。

- 明治35年(1902年)4月1日 - 北海道二級町村制の施行により、以下の町村が発足。(5村)

- 豊平村(二級村) ← 豊平村、平岸村、月寒村(現・札幌市)

- 札幌村(二級村) ← 札幌村、苗穂村、丘珠村、雁来村(現・札幌市)

- 手稲村(二級村) ← 下手稲村、上手稲村、山口村(現・札幌市)

- 白石村(二級村) ← 白石村、上白石村(現・札幌市)

- 広島村(二級村、単独村制、現・北広島市)

- 明治39年(1906年)4月1日 - 北海道二級町村制の施行により、以下の町村が発足。(9村)

- 江別村(二級村) ← 江別村、対雁村、石狩郡篠津村(現・江別市)

- 篠路村(二級村) ← 篠路村[篠路屯田兵村を除く](現・札幌市)

- 琴似村(二級村) ← 琴似村、発寒村、篠路村[篠路屯田兵村](現・札幌市)

- 藻岩村(二級村) ← 山鼻村、円山村(現・札幌市)

- 明治40年(1907年)4月1日 - 豊平村が北海道一級町村制を施行。

- 明治41年(1908年)6月12日 - 豊平村が町制施行して豊平町(一級町)となる。(1町8村)

- 明治42年(1909年)4月1日 - 江別村が北海道一級町村制を施行。

- 大正5年(1916年)1月1日 - 江別村が町制施行して江別町(一級町)となる。(2町7村)

- 大正10年(1921年)4月1日 - 広島村が北海道一級町村制を施行。

- 大正11年(1922年)8月17日 - 札幌支庁が石狩支庁に改称。

- 大正12年(1923年)4月1日 - 琴似村が北海道一級町村制を施行。

- 大正13年(1924年)4月1日 - 札幌村が北海道一級町村制を施行。

- 昭和6年(1931年)4月1日 - 藻岩村が北海道一級町村制を施行。

- 昭和7年(1932年)6月1日 - 白石村が北海道一級町村制を施行。

- 昭和13年(1938年)4月15日 - 藻岩村が町制施行・改称して円山町(一級町)となる。(3町6村)

- 昭和16年(1941年)4月1日 - 円山町が札幌市に編入。(2町6村)

- 昭和17年(1942年)2月11日 - 琴似村が町制施行して琴似町(一級町)となる。(3町5村)

- 昭和18年(1943年)6月1日 - 北海道一・二級町村制が廃止され、北海道で町村制を施行。二級町村は指定町村となる。

- 昭和21年(1946年)10月5日 - 指定町村を廃止。

- 昭和22年(1947年)5月3日 - 地方自治法の施行により北海道石狩支庁の管轄となる。

- 昭和25年(1950年)7月1日 - 白石村が札幌市に編入。(3町4村)

- 昭和26年(1951年)11月1日 - 手稲村が町制施行して手稲町となる。(4町3村)

- 昭和29年(1954年)7月1日 - 江別町が市制施行して江別市となり、郡より離脱。(3町3村)

- 昭和30年(1955年)3月1日 - 札幌村・篠路村・琴似町が札幌市に編入。(2町1村)

- 昭和36年(1961年)5月1日 - 豊平町が札幌市に編入。(1町1村)

- 昭和42年(1967年)3月1日 - 手稲町が札幌市に編入。(1村)

- 昭和43年(1968年)9月1日 - 広島村が町制施行して広島町となる。(1町)

- 平成8年(1996年)9月1日 - 広島町が市制施行、即日改称して北広島市となる。同日札幌郡消滅。

変遷表

関連項目

- 消滅した郡の一覧

- 江別古墳群

- 蝦夷管領安東氏

- 松前藩

- 箱館奉行

- 商場(場所)知行制

- 場所請負制

- 天領

- オムシャ

- 北海道の神社の歴史

脚注

参考文献

- 「角川日本地名大辞典」編纂委員会 編『角川日本地名大辞典』 1 北海道・上巻、角川書店、1987年10月1日。ISBN 4040010116。

外部リンク

- 札幌郡調(さっぽろぐんしらべ) 北海道大学北方資料室 1900年(明治33年)

- 新札幌史(札幌市資料館) [1]

- 苫小牧駒澤大学:駒大在学生応援:インターネット講座■ 第4回 北海道と胆振地方の古代史(アーカイブ)

- 神社データベース - 北海道神社庁