жө·йҷёйўЁпјҲгҒӢгҒ„гӮҠгҒҸгҒөгҒҶпјүгҒЁгҒҜжө·еІёең°еёҜгҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢйўЁгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒжҳјгҒҜжө·гҒӢгӮүйҷёгҒёеҗ№гҒҸжө·йўЁгҖҒеӨңгҒҜйҷёгҒӢгӮүжө·гҒёеҗ№гҒҸйҷёйўЁгҒЁгҒ„гҒҶгӮҲгҒҶгҒ«гҖҒйўЁеҗ‘гҒҢеӨүеҢ–гҒҷгӮӢгҖӮ

еҺҹеӣ гҒЁеҺҹзҗҶ

йҷёең°иЎЁйқўгҒҜжө·жҙӢиЎЁйқўгҒ«жҜ”гҒ№гӮӢгҒЁжҡ–гҒҫгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸеҶ·гӮҒгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮйҷёгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢжҜ”зҶұгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒ“гҒЁгҒҢеӨ§гҒҚгҒӘиҰҒеӣ гҒ гҒҢгҖҒжө·гҒҜи’ёзҷәгҒҢеӨҡгҒ„гҒҹгӮҒж—Ҙе°„еҠ зҶұгҒҢж°ҙи’ёж°—гҒёжҪңзҶұгҒЁгҒ—гҒҰ移гӮӢеҲҶгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ“гҒЁгҖҒжө·гҒҜиЎЁеұӨгҒӢгӮүдёӢйғЁгҒёгҒ®ж··еҗҲгҒ«гӮҲгӮӢзҶұијёйҖҒгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ“гҒЁгӮӮжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҖӮжө·йқўж°ҙжё©гҒ®жҳјеӨңгҒ®е·®гҒҜ1в„ғгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҒҢе№іеқҮгҒ§гҒҜ0.2в„ғзЁӢеәҰгҒ®дёҖж–№гҖҒең°йқўгҒ®жё©еәҰгҒ®жҳјеӨңгҒ®е·®гҒҜгҒЁгҒҚгҒ«20в„ғгӮ’и¶…гҒҲгӮӢгҒ»гҒ©еӨ§гҒҚгҒ„гҖӮ

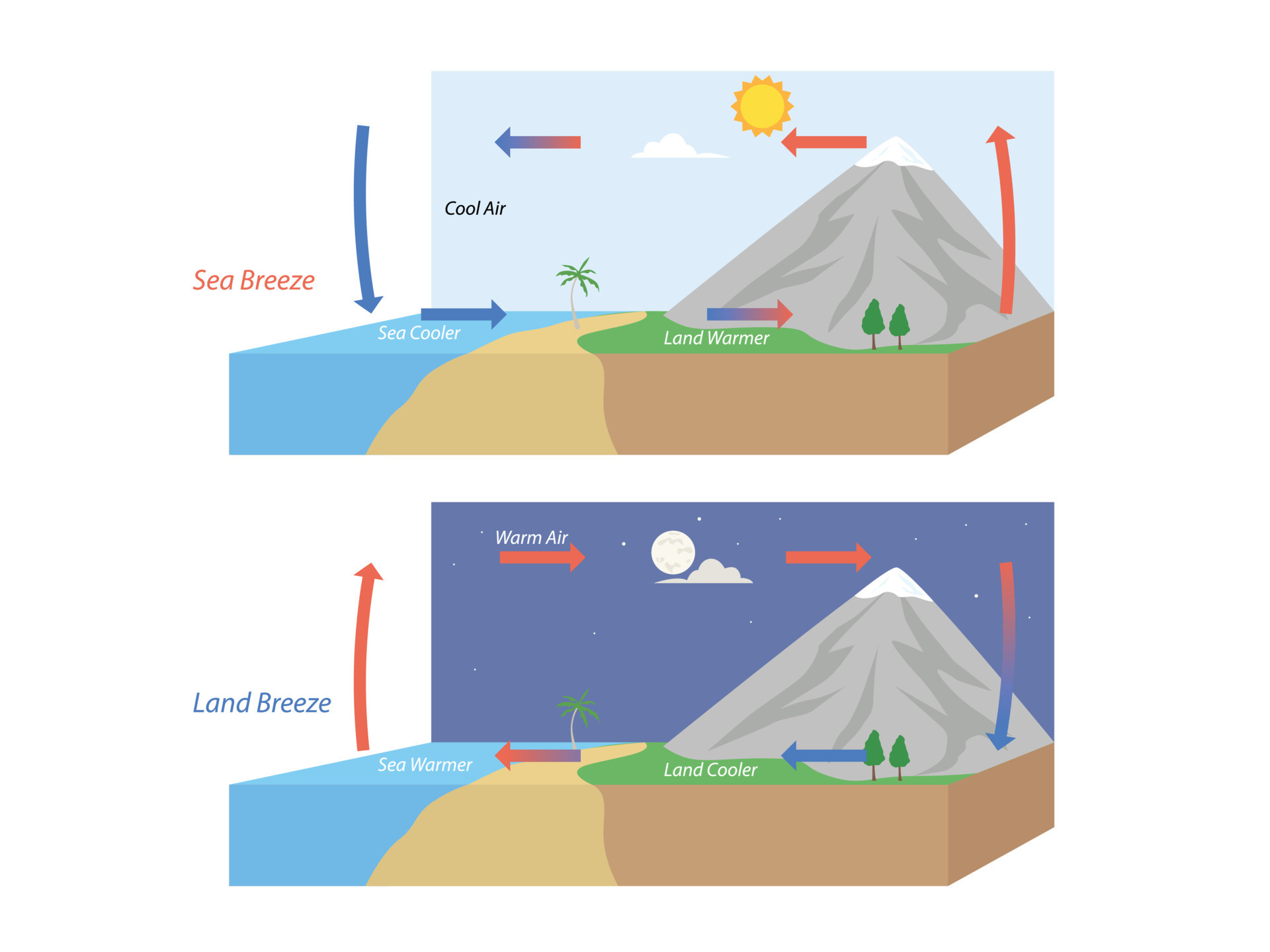

йҷёгҒ®иЎЁйқўгҒ§жҡ–гҒҫгҒЈгҒҹз©әж°—гҒҜиҶЁејөгҒ—еҜҶеәҰгҒҢдҪҺгҒҸгҒӘгҒЈгҒҰдёҠжҳҮгҒҷгӮӢгҖӮгҒҜгҒҳгӮҒгҒ®зӯүең§йқўгҒҢйҷёгҒЁжө·гҒ§еҗҢгҒҳж°ҙе№ігҒЁд»®е®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒйҷёгҒ®дёҠз©әгҒҜеҗҢгҒҳй«ҳгҒ•гҒ®жө·гҒ®дёҠз©әгӮҲгӮҠгӮӮж°—ең§гҒҢй«ҳгҒҸж°—жё©гҒҢдҪҺгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гҒ“гҒ§йқҷж°ҙең§е№іиЎЎгӮ’гҒЁгӮҚгҒҶгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж°—ең§еӢҫй…ҚгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰдёҠз©әгҒ®з©әж°—гҒҜжө·гҒ®ж–№гҒёз§»еӢ•гҒҷгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®з§»еӢ•гҒ«дјҙгҒЈгҒҰгҖҒжө·гҒ®иЎЁйқўгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢйҷёгҒ®иЎЁйқўгӮҲгӮҠж°—ең§гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒж°—ең§еӢҫй…ҚгҒ«еҫ“гҒЈгҒҰең°иЎЁд»ҳиҝ‘гҒ®з©әж°—гҒҜжө·гҒӢгӮүйҷёгҒёз§»еӢ•гҒ—жө·йўЁпјҲгҒӢгҒ„гҒөгҒҶгҖҒгҒҶгҒҝгҒӢгҒңпјүгҒҢеҗ№гҒҸгҖӮе…ҲгҒ«иҝ°гҒ№гҒҹдёҠз©әгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢйҷёгҒӢгӮүжө·гҒёгҒ®жөҒгӮҢгҒҜжө·йўЁгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰйҖҶеҗ‘гҒҚгҒ®гҒҹгӮҒеҸҚжөҒгҒЁгӮӮгҒ„гҒҶгҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒдёҖйҖЈгҒ®еҫӘз’°гӮ’жө·йўЁеҫӘз’°гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

еӨңгҒ«ж—Ҙе°„гҒҢгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҖҒдёҠиЁҳгҒЁйҖҶгҒ«жө·гҒ®иЎЁйқўгҒ§жҡ–гҒҫгҒЈгҒҹз©әж°—гҒ®еҜҶеәҰгҒҢдҪҺдёӢгҒ—гҒҰз©әж°—гҒ®з§»еӢ•гҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҖӮең°иЎЁгҒ§гҒҜйҷёгҒӢгӮүжө·гҒёйҷёйўЁпјҲгӮҠгҒҸгҒөгҒҶгҖҒгӮҠгҒҸгҒӢгҒңпјүгҖҒдёҠз©әгҒ§гҒҜжө·гҒӢгӮүйҷёгҒёйҷёйўЁгҒ®еҸҚжөҒгҒҢеҗ№гҒҚгҖҒеҫӘз’°гӮ’йҷёйўЁеҫӘз’°гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжҳјгғ»еӨңгҒ®еҗ„еҫӘз’°гҒҜжө·йҷёйўЁеҫӘз’°гҒЁз·Ҹз§°гҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒдёҖж—ҘгҒ®гҒҶгҒЎжңқгҒЁеӨ•ж–№гҒ«йҷёйўЁгҒЁжө·йўЁгҒҢеҲҮгӮҠжӣҝгӮҸгӮӢжҷӮй–“еёҜгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒгҒқгҒ®зҹӯгҒ„й–“гҒҜз„ЎйўЁзҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢеҮӘпјҲгҒӘгҒҺпјүгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒөгҒӨгҒҶгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘй«ҳж°—ең§гҒ®еңҸеҶ…гҒ«гҒӮгӮӢгҒӘгҒ©гҒ—гҒҰжҷҙгӮҢгҒҰйўЁгҒҢз©ҸгӮ„гҒӢгҒӘж—ҘгҒ«зҸҫгӮҢгӮӢгҖӮз·ҸиҰігӮ№гӮұгғјгғ«гҒ®еј·гҒ„йўЁгҒҢеҚ“и¶ҠгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘеӨ©ж°—гҒ§гҒҜзӣ®з«ӢгҒҹгҒӘгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

жө·йўЁгҒ®гҒ»гҒҶгҒҢйҷёйўЁгӮҲгӮҠгӮӮйўЁйҖҹгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„еӮҫеҗ‘гҒ«гҒӮгӮҠгҖҒйўЁйҖҹгҒҢжңҖеӨ§гҒЁгҒӘгӮӢй«ҳеәҰгҒҜжө·йўЁгҒ®ж–№гҒҢй«ҳгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒйўЁгҒҢеҗ№гҒҸеӨ§ж°—гҒ®еҺҡгҒ•гӮӮжө·йўЁгҒ®ж–№гҒҢеҺҡгҒ„гҖӮзҷәйҒ”гҒ—гҒҹжө·йўЁгҒҜең°дёҠгҒӢгӮү10гғЎгғјгғҲгғ«гҒ®й«ҳгҒ•гҒ§йўЁйҖҹ1-10гғЎгғјгғҲгғ«жҜҺз§’(m/s)гҒ®гӮӘгғјгғҖгғјгҒ§е…ёеһӢзҡ„гҒ«гҒҜ5 - 6 m/sзЁӢеәҰгҖӮеҸҚжөҒгҒҜгҒ“гӮҢгӮҲгӮҠгӮӮйўЁйҖҹгҒҢе°ҸгҒ•гҒ„гҒҢгҖҒгҒқгҒ®еұӨгҒ®еҺҡгҒ•гҒҜжө·йўЁгӮҲгӮҠгӮӮеҺҡгҒ„гҖӮ

жө·йўЁгӮҲгӮҠйҷёйўЁгҒҢејұгҒҸи–„гҒ„гҒ®гҒҜгҖҒж—ҘдёӯгҒҜзҶұијёйҖҒпјҲзҶұгғ•гғ©гғғгӮҜгӮ№пјүгҒҢдёҠеҗ‘гҒҚгҒ§жҙ»зҷәгҒ§гҒӮгӮҠд№ұжөҒжӢЎж•ЈгҒ«гӮҲгӮҠеұӨгҒ®й«ҳгҒ•гҒҢеў—гҒҷдёҖж–№гҖҒеӨңй–“гҒҜзҶұијёйҖҒгҒҢдёӢеҗ‘гҒҚгҒ§е°ҸгҒ•гҒҸд№ұжөҒгӮӮжҠ‘гҒҲгӮүгӮҢгҒҰеұӨгҒҢдҪҺгҒҸгҒӘгӮӢгҒҹгӮҒгҒЁи§ЈйҮҲгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжө·йўЁгҒ®еұӨгҒ®еҺҡгҒ•гҒҜж—ҘдёӯзҷәйҒ”гҒҷгӮӢж··еҗҲеұӨгҒ®еҺҡгҒ•гҒ«е·ҰеҸігҒ•гӮҢгҖҒжө·йўЁгӮ’й§ҶеӢ•гҒҷгӮӢеҠӣгӮӮж··еҗҲеұӨеҶ…гҒ«еј·гҒҸзҸҫгӮҢгӮӢгҖӮ

жө·йҷёйўЁгҒ®еҫӘз’°гҒҜж°ҙе№іж–№еҗ‘гҒ®жё©еәҰе·®гӮ’й§ҶеӢ•еҠӣгҒЁгҒҷгӮӢдёҖзЁ®гҒ®еҜҫжөҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮйүӣзӣҙж–№еҗ‘гҒ®жё©еәҰе·®гҒ«гӮҲгӮӢйүӣзӣҙеҜҫжөҒпјҲзҶұеҜҫжөҒпјүгҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮҠгҖҒе®үе®ҡжҲҗеұӨгҒ§гӮӮз”ҹгҒҳгӮӢгҖӮж°ҙе№іиҰҸжЁЎгҒҜгғЎгӮҪгӮ№гӮұгғјгғ«гҖӮ

жө·йўЁеүҚз·ҡ

йҷёең°гҒ«дҫөе…ҘгҒ—гҒҹзӣёеҜҫзҡ„гҒ«еҶ·гҒҹгҒ„з©әж°—гҒЁжҡ–гҒӢгҒ„з©әж°—гҒ®еўғзӣ®гҒ«гҒ§гҒҚгӮӢгҒ®гҒҢжө·йўЁеүҚз·ҡгҒ§гҖҒгҒқгҒ®дёЎеҒҙгҒ§гҒҜж№ҝеәҰгӮ„йўЁеҗ‘гҒ«гӮӮе·®з•°гҒҢзҸҫгӮҢгҖҒејұгҒ„еҜ’еҶ·еүҚз·ҡгӮ„гӮ¬гӮ№гғҲгғ•гғӯгғігғҲгҒ«дјјгҒҹгҒөгӮӢгҒҫгҒ„гӮ’гҒҷгӮӢгҖӮеӨ§ж°—гҒҢж№ҝгҒЈгҒҰгҒ„гӮҢгҒ°еүҚз·ҡгҒ«жІҝгҒЈгҒҰеҲ—гӮ’гҒӘгҒҷз©ҚйӣІгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҖӮеӨ§ж°—гҒҢдёҚе®үе®ҡгҒ®е ҙеҗҲзҷәйҒ”гҒ—гҒҰйӣ·йӣЁгҒЁгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒдҫӢгҒҲгҒ°гӮўгғЎгғӘгӮ«гҒ®гғ•гғӯгғӘгғҖеҚҠеі¶гҒ§гҒҜжө·йўЁеүҚз·ҡгҒ«дјҙгҒҶйӣ·йӣЁгҒҢгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жө·йўЁеүҚз·ҡгҒҜйҡңеЈҒгҒЁгҒӘгӮӢеұұгҒҢгҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°жө·еІёз·ҡгҒӢгӮүеҶ…йҷёгҒёж•°еҚҒгӮӯгғӯгғЎгғјгғҲгғ«(km)гҖҒжҷӮгҒ«100 - 200kmйҖІгӮҖгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮз·ҸиҰігӮ№гӮұгғјгғ«гҒ®иҝҪгҒ„йўЁгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҒҚгҒҜгҖҒеҶ…йҷёгҒ«ж·ұгҒҸйҖІгҒҝгӮ„гҒҷгҒ„гҒҢеүҚз·ҡгҒҢдёҚжҳҺзһӯгҒ«гҒӘгӮҠгӮ„гҒҷгҒ„гҖӮгҒҫгҒҹеӨ•ж–№гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁйҖІиЎҢгҒҢйҖҹгҒҸгҒӘгӮӢеӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒең°иЎЁгҒ®еҠ зҶұгҒ®еҪұйҹҝгҒҢејұгҒҸгҒӘгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«йҮҚеҠӣжөҒгҒ®жҖ§иіӘгҒҢеј·гҒҫгӮӢгҒҹгӮҒгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жө·йҷёйўЁгҒҜгҒ“гҒ®иҰҸжЁЎгӮ’йҖІгӮҖгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгӮігғӘгӮӘгғӘгҒ®еҠӣгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒйўЁеҗ‘гҒҜжө·еІёз·ҡгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰзӣҙи§’ж–№еҗ‘гҒӢгӮүе°‘гҒ—еӮҫгҒ„гҒҹж–№еҗ‘гӮ’гҒЁгӮӢгҖӮз’°еўғйўЁгӮ’з„ЎиҰ–гҒ—гҒҰгғўгғҮгғ«еҢ–гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮігғӘгӮӘгғӘгҒ®еҠӣгҒҠгӮҲгҒіең°йқўгҒ®ж‘©ж“ҰгҒ®еҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘еҗ‘гҒҚгӮ’еӨүгҒҲгӮӢжө·йҷёйўЁгҒ®йўЁеҗ‘гҒҜгҖҒдёҖж—ҘгҒ§еҢ—еҚҠзҗғгҒ§гҒҜжҷӮиЁҲеӣһгӮҠгҒ«дёҖе‘ЁгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

жө·йўЁеүҚз·ҡгҒ®йүӣзӣҙж–ӯйқўгӮ’гҒҝгӮӢгҒЁгҖҒе…Ҳз«ҜйғЁеҲҶгҒҜзӣӣгӮҠдёҠгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҰгҖҒгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гҒқгҒ®иғҢеҫҢгҒ«ж°ҙе№ігҒ«и»ёгӮ’жҢҒгҒӨжёҰгҒҢгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

жө·йҷёйўЁгҒ®ж§ҳзӣё

жө·йҷёйўЁгҒҜеҚҳзҙ”гҒӘйўЁзі»гҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒжө·еІёз·ҡгҒҢж№ҫе…ҘгӮҠгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгӮҠеұұгҒҢиҝ«гҒЈгҒҹгӮҠгҒҷгӮӢең°еҪўгҖҒгҒҫгҒҹз·ҸиҰігӮ№гӮұгғјгғ«гҒ®йўЁгҒӘгҒ©гҒ®дҪңз”ЁгӮ’еҸ—гҒ‘гҖҒеҗ„ең°гҒ§еӨүеҢ–гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮж—Ҙжң¬гҒ§гҒҜжө·йҷёйўЁгҒЁеұұи°·йўЁгҒҢгҒӨгҒӘгҒҢгӮҠиӨҮеҗҲгҒ—гҒҹйўЁзі»гҒҢгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҖӮ

ж№–гҒ®еІёгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгӮӮеҗҢж§ҳгҒ®йўЁгҒҢеҗ№гҒҚгҖҒж№–йўЁгҒЁе‘јгҒ¶гҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮд№ҫзҮҘең°гҒЁйҡЈжҺҘгҒ—гҒҹзҒҢжј‘гҒ•гӮҢгҒҹиҫІең°гҒӘгҒ©гҖҒзү№жҖ§гҒҢз•°гҒӘгӮӢеңҹең°еҲ©з”ЁгҒ®еўғз•ҢгҒ«гӮӮз”ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

дёӢеұӨгҒ®жө·йўЁгҒЁдёҠз©әгҒ®жө·йўЁеҸҚжөҒгҒ®еҜҶеәҰеўғз•ҢгҒ«йүӣзӣҙгӮ·гӮўгҒҢгҒӮгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®еўғз•ҢйқўгҒ«гӮұгғ«гғ“гғігғ»гғҳгғ«гғ гғӣгғ«гғ„жіўгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢд№ұжөҒгҒҢз”ҹгҒҳгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

еҶ·ж¶јгҒӘжө·йўЁгҒ«иҰҶгӮҸгӮҢгҒҹйҷёең°гҒ«гҒҜгҖҒеҶ…йғЁеўғз•ҢеұӨгҒҫгҒҹгҒҜзҶұзҡ„еҶ…йғЁеўғз•ҢеұӨ (thermal internal boundary layer, TIBL) гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢеӨ§ж°—еўғз•ҢеұӨгҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

жҷ®йҖҡеӨңгҒ«ж¶ҲгҒҲгҒҰгҒ—гҒҫгҒҶжө·йўЁеүҚз·ҡгҒ гҒҢгҖҒеӯӨз«ӢжіўгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҒөгӮӢгҒҫгҒ„йҖІгҒҝз¶ҡгҒ‘гӮӢгӮӮгҒ®гҒҢгҒҝгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢпјҲдҫӢпјҡгӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгҒ®гғўгғјгғӢгғігӮ°гғ»гӮ°гғӯгғјгғӘгғјпјүгҖӮ

дёҖдҫӢгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒеҚғи‘үзңҢеӢқжөҰеёӮгҒҜжө·йўЁгҒ®еҪұйҹҝгҒ§зңҹеӨҸгҒ§гӮӮж°—жё©гҒҢдёҠгҒҢгӮҠгҒ«гҒҸгҒ„гҒҹгӮҒзҢӣжҡ‘ж—ҘгҒҢгҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгҖҒжө·гҒ«иҮЁгӮҖиҝ‘йҡЈгҒ®йҙЁе·қеёӮгҒӘгҒ©гҒ§зҢӣжҡ‘ж—ҘгӮ’иҰіжё¬гҒҷгӮӢгҒ®гҒЁгҒҜеҜҫз…§зҡ„гҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӢқжөҰгҒ§гҒҜгҖҒеӨҸгҒ«еҚ“и¶ҠгҒҷгӮӢеҚ—еҜ„гӮҠгҒ®йўЁгҒҢжІҝ岸湧жҳҮгӮ’й§ҶеӢ•гҖҒжө·гҒ®гӮ„гӮ„ж·ұгҒ„еұӨгҒ®еҶ·ж°ҙгӮ’иЎЁйқўгҒ«йҒӢгҒігҖҒгҒ“гӮҢгҒҢжө·йўЁгӮ’йҖҡгҒҳж°—жё©гӮ’дёӢгҒ’гӮӢеҠ№жһңгҒҢеғҚгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ®жҢҮж‘ҳгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ»гҒӢгҖҒгӮўгғЎгғҖгӮ№иҰіжё¬зӮ№гҒ®жө·еІёгҒёгҒ®иҝ‘гҒ•гӮӮиҰҒеӣ гҒЁгҒ—гҒҰжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢпјҲеӢқжөҰеёӮ#ж°—еҖҷгӮӮеҸӮз…§пјүгҖӮ

жө·йўЁгғ»йҷёйўЁгҒ®з”Ёжі•

гҖҢжө·йўЁгҖҚгҖҢйҷёйўЁгҖҚгҒҜгҒ—гҒ°гҒ—гҒ°гҖҒжө·йҷёйўЁгҒ®еҺҹзҗҶгҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒ«й–ўдҝӮгҒӘгҒҸз”ЁгҒ„гӮӢгҖӮжө·йўЁгҒҜгҖҒеҚҳгҒ«жө·гҒӢгӮүйҷёгҒёеҗ№гҒҸйўЁгӮ’жҢҮгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒйўЁеҗ‘гҒ«й–ўгӮҸгӮүгҒҡжө·дёҠгӮ„жө·еІёгҒ®йўЁгӮ’жҢҮгҒ—гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮйҷёйўЁгӮӮгҖҒеҚҳгҒ«йҷёгҒӢгӮүжө·гҒёеҗ№гҒҸйўЁгӮ’жҢҮгҒҷгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

и„ҡжіЁ

жіЁйҮҲ

еҮәе…ё

еҸӮиҖғж–ҮзҢ®

- гҖҺе№іеҮЎзӨҫзүҲж°—иұЎгҒ®дәӢе…ёгҖҸжө…дә•еҜҢйӣ„гҒ»гҒӢпјҲзӣЈдҝ®пјүгҖҒе№іеҮЎзӨҫгҖҒ1986е№ҙгҖӮISBNВ 4-582-11503-9гҖӮNDLJP:9585832гҖӮВ

- ж–°з”°е°ҡгҖҒдҪҸжҳҺжӯЈгҖҒдјҠи—ӨжңӢд№ӢгҖҒйҮҺзҖ¬зҙ”дёҖ з·ЁгҖҺж°—иұЎгғҸгғігғүгғ–гғғгӮҜгҖҸпјҲ3зүҲпјүжңқеҖүжӣёеә—гҖҒ2005е№ҙ9жңҲгҖӮISBNВ 978-4-254-16116-8гҖӮВ

- жңЁжқ‘еҜҢеЈ«з”·гҖҺВ§16.1 жө·йҷёйўЁгҖҸгҖӮВ

- е°ҸеҖүзҫ©е…үгҖҺдёҖиҲ¬ж°—иұЎеӯҰгҖҸпјҲ第2зүҲиЈңиЁӮзүҲпјүжқұдә¬еӨ§еӯҰеҮәзүҲдјҡгҖҒ2016е№ҙгҖӮISBNВ 978-4-13-062725-2гҖӮВ

- 岩槻з§ҖжҳҺгҖҺжңҖж–°ж°—иұЎеӯҰгҒ®гӮӯгғӣгғігҒҢгӮҲгҖңгҒҸгӮҸгҒӢгӮӢжң¬гҖҸпјҲ2зүҲпјүз§Җе’ҢгӮ·гӮ№гғҶгғ гҖҒ2012е№ҙ9жңҲгҖӮISBNВ 978-4-7980-3511-6гҖӮВ

- ж—ҘдёӢеҚҡе№ёгҖҒи—ӨйғЁж–ҮжҳӯгҒ»гҒӢ з·ЁгҖҺж—Ҙжң¬ж°—еҖҷзҷҫ科гҖҸдёёе–„еҮәзүҲгҖҒ2018е№ҙ1жңҲгҖӮISBNВ 978-4-621-30243-9гҖӮВ

- Roland Stull (2022е№ҙ12жңҲ10ж—Ҙ). вҖң17.3: Thermally Driven CirculationsвҖқ (иӢұиӘһ). LibreTexts Geosciences. Practical Meteorology. University of British Columbia. 2024е№ҙ3жңҲ5ж—Ҙй–ІиҰ§гҖӮ

- Roland Stull (2022е№ҙ12жңҲ10ж—Ҙ). вҖң11.4.1.2. Buoyant ForcingsвҖқ (иӢұиӘһ). LibreTexts Geosciences. Practical Meteorology. University of British Columbia. 2024е№ҙ3жңҲ5ж—Ҙй–ІиҰ§гҖӮ

й–ўйҖЈй …зӣ®

- еұұи°·йўЁ

- е·қйўЁ

- ж№–йўЁ

- жө·жөҒ

- йўЁеҠӣзҷәйӣ»

- еҶҚз”ҹеҸҜиғҪгӮЁгғҚгғ«гӮ®гғј

- жө·жҙӢж°—иұЎеӯҰдјҡ

- гғ’гғјгғҲгғқгғігғ—