北海道新幹線函館駅乗り入れ構想(ほっかいどうしんかんせんはこだてえきのりいれこうそう)とは、函館市にあるJR北海道・函館駅への北海道新幹線乗り入れ構想である。

概要

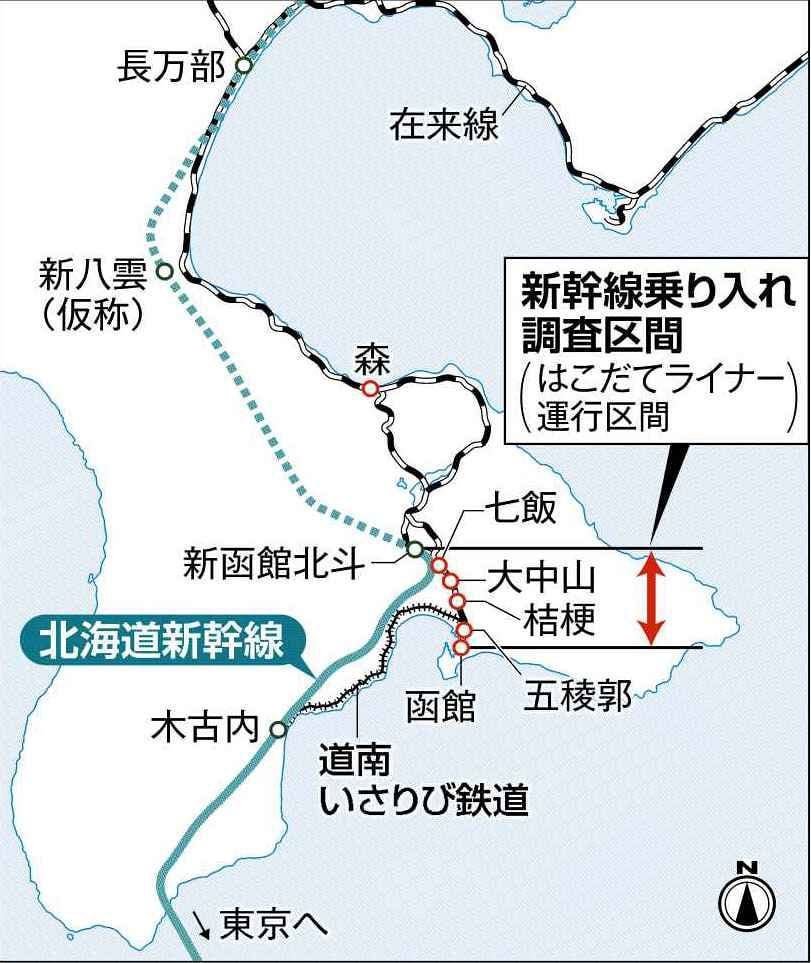

新函館北斗駅での新在乗り換えの手間を省き新在直通化することで乗客の利便性向上を図る構想である。新幹線直通運転化事業調査報告書(日本鉄道建設公団、2001年)によると、「通常の乗り換え1回の解消は、乗車時間が30分程度短縮される効果と同等の価値を有する」と示されている。

北海道案

青函トンネル開業前後の案。1994年(平成6年)9月に道から函館市に提案された案は次の通り。

- 東京より短絡線直接乗り入れ方式 - 想定総工費190億円

- 東京より渡島大野駅(現・新函館北斗駅)スイッチバック乗り入れ方式 - 想定総工費140億円

- 在来線を活用した渡島大野駅(現・新函館北斗駅)~函館駅間シャトル便方式

1970年(昭和45年)に全国新幹線鉄道整備法が成立し、第1弾として東北新幹線(東京~盛岡間)他の基本計画が決定、1972年度に工事実施計画の認可を得て鉄道建設公団が主体となって建設開始され、続いて東北新幹線(盛岡~青森間)、北海道新幹線(青森~札幌間)他の基本計画が1972年(昭和47年)に決定された。その後約1年間の国鉄と鉄道建設公団による調査結果に基づき整備計画が決定され、東北新幹線については国鉄が、北海道新幹線については鉄道建設公団に対してそれぞれ建設の指示がなされた。

新幹線建設計画が始動したものの実現性があやふやなまま長く停滞した。1980年代後半から1990年代にかけては「函館市付近」までの延伸は確実視されていたが札幌方面への延伸は不透明であったり、旧・大野町(現・北斗市の北部)の熱心な新幹線駅誘致運動(後述)、1985年(昭和60年)から2000年(平成12年)5月までの北海道リニアモータカー計画の影響も大きく影響する複雑な情勢の中(同リニア誘致のいきさつについては鉄道と政治#リニア実験線を参照)、函館では1986年(昭和61年)11月に「新幹線現函館駅乗り入れ促進期成会」を設立して運動が展開された。

1987年(昭和62年)3月に函館商工会議所議員総会において新幹線の函館駅乗り入れを決議。次いで青函トンネル開業後の1994年(平成6年)7月には函館市議会定例会において新幹線函館駅乗り入れを決議した。

函館市(市長・木戸浦隆一)は同年11月18日に北海道(対応は堀達也副知事。のちの道知事)と「現・函館駅に新幹線車両を乗り入れることに道が責任を持つ」との内容の確認書2通及び覚書1通を交わすものの、2005年(平成17年)に道が高橋はるみ知事(当時)の名で「国のスキーム(枠組み)に入らない地元負担約1,000億円かかる(当時、在来線上をフル規格新幹線車両を走らせるのは難しいとの判断もあったからあくまでもフル規格新線で建設)」と通知して反故にし、市(市長・井上博司)も道の反故をあっさり認めた。これらの一連の流れが函館にとって禍根を残すこととなった。財界さっぽろによると建設費約1,000億円の数字については2004年(平成16年)5月に函館市が試算したもので、当時の企画部長はのちに市長を務める工藤壽樹であった。この通知について2011年(平成23年)12月18日開催の北海道新幹線並行在来線函館駅-小樽駅間分離問題の会談にて、高橋知事(当時)は工藤市長(当時)へ「函館市民へ不信感を与えた」として謝罪している。

新幹線札幌延伸時の並行在来線分離問題で、函館市と函館商工会議所は同区間を新幹線札幌延伸後も経営分離せず、JR北海道による運行を継続することを求めていたが、JR北海道は同区間の継続運行の方針は示さなかった。最終的に函館市を含む沿線自治体が同区間の経営分離に合意することとなった。工藤市長(当時)は函館商工会議所などの反対を振り切って経営分離に同意している。結局、1994年(平成6年)道の「シャトル便案」、JR北海道の幹部が2005年(平成17年)夏から検討してきた五稜郭駅 - 新函館北斗駅間を交流50Hz20kVに電化し、函館駅-新函館北斗駅間を結ぶ新幹線アクセス列車を走らせる案(北海道新聞同年12月24日記事)を元にし、北海道新幹線新函館北斗駅開業日の2016年(平成28年)3月26日より733系電車1000番台を用いた「はこだてライナー」の運転開始に至った。

2011年(平成23年)末の並行在来線経営分離同意以降、函館駅乗り入れ構想が函館市議会で大きく取り上げられることはなかったという。鉄道ジャーナル編集部は、函館エリアでの新幹線駅は新函館北斗駅(当時は渡島大野駅)に置き函館駅には置かないとの了解も成立し、以降は話を持ち出すことをタブー視されたかもしれないと分析している。

大泉案

新函館北斗駅開業後の案。2023年(令和5年)現在検討されている手法は次の通り。

- ハード部整備案

- 在来線新在直通化フル規格車両方式 - 在来線を改造し、フル規格新幹線車両を乗り入れする。北海道大学大学院工学研究院の岸邦宏が論文の中で、北海道内の在来線は除雪の関係上、複線間隔や線路脇の設備との間隔が広めにとってあり、フル規格新幹線車両が通過できる可能性を指摘していた。

- 在来線新在直通化ミニ新幹線車両方式 - 在来線を改造し、ミニ新幹線車両を乗り入れする。1990年代にJR東日本と山形県・秋田県が山形新幹線・秋田新幹線として実現した。

- ソフト部整備案

- 本州連絡輸送 - 東京駅方面より乗り入れる。

- 地域内輸送 - 札幌駅方面より乗り入れる。

- 経緯

日本鉄道建設公団(現・鉄道建設・運輸施設整備支援機構)のOB、吉川大三が自由民主党前田一男元衆議院議員(現・北海道議会議員)の依頼を受けまとめた私案がベースになっている。吉川は函館新幹線総合車両所に着目し、同所と函館本線・本線(通称仁山まわり)との間に平面アプローチ線を設けることで新幹線車両が在来線に乗り入れできる可能性があることに気づく。2023年(令和5年)2月27日、函館市民会館で開催された「函館圏の活性化と新幹線フォーラム」での吉川の講演を大泉潤が聴講、同年4月の市長選挙に同構想の調査を公約に掲げて立候補、当選し、構想が浮上した。鉄道ジャーナリストの杉山淳一によると、函館駅乗り入れの市民の声があり、函館市民の声2018年(平成30年)2月2日には「ミニ新幹線方式による函館駅へ北海道新幹線乗り入れについて」との投稿が掲載されているという。

- 背景

2024年(令和6年)10月6日開催の函館市による市民向けフォーラムでは、大泉市長は市の人口減少問題から語り始めた。現人口は23.8万人と1980年(昭和55年)の34.5万人に対し31%減少し、2040年には18.3万人になると推測され、消滅可能性自治体にも挙がっているという。市は交流人口の拡大や函館駅前再開発を進めてきたがよりダイナミックな変革をしないとと危機感を募らせる。岐阜県高山市議会の視察報告書によると「函館市は(旧)中心市街地活性化法に基づき、1999年(平成11年)5月に『(旧)函館市中心市街地活性化基本計画』を策定し、活性化の施策を展開した。景気低迷、都市機能の拡散、大規模集客施設の郊外立地化、少子高齢化に伴う人口減少等により、大門地区(函館駅前の繁華街)のみならず市全体が衰退してきている」とする。そのような中で函館駅から優等列車の北斗号(札幌駅 - 函館駅間)が廃止され、普通列車しか発着しなくなる。その様子を想像すると函館駅とその駅前のさらなる疲弊も容易にイメージできるから改めて持ち出したという。北海道大学大学院工学研究院の岸邦宏は、フォーラム内で市街と新幹線駅が18kmも離れていることはデメリットでしかないと語り、自身の2023年(令和5年)発表の論文「ミニ新幹線による函館駅への新幹線直通運転の可能性」では、初期投資は大きいが多くの利用者は直通新幹線を選好し、施設保有会社は事業費を回収でき、運行会社も利益を確保できると結論づけたと紹介する。

- ネガティブ反応

2023年(令和5年)4月の函館市長選挙候補者の工藤壽樹(前任者)は、選挙期間中に「ミニ新幹線を東京から引っ張ってやって来るんですか?永遠に続く莫大な赤字を、誰が負担して、誰が走らせるってことですよ。そこの答えがない限りは話しにならない」と構想を批判した。

函館・道南のポータルサイト e-HAKODATEは、同サイト内のまとめ記事の中で、「道新(北海道新聞)の掲載記事では他メディアよりネガティブな言及が混じる」とコメントする。

- 調査と公表

市は2023年(令和5年)7月18日、公募型プロポーザル(企画提案)方式で調査事業者を公募、運輸総合研究所とトーニチコンサルタントの共同事業体、中央復建コンサルタンツ、千代田コンサルタントの3事業者が応募、同年8月28日審査の結果、千代田コンサルタントを選定した。同社は一般公開向け提案資料にて「市のイメージアップにつながり活性化につながるものの、実現の困難性は高い。調査だけでは終わらせてはならない構想」としている。同年9月19日に市は同社へ3,400万円で依頼した。内容は次の通り。

- 函館駅乗り入れ整備費等調査

- 北海道新幹線並行在来線対策協議会資料の分析調査

- 旅客見込者数予測調査

- 乗り入れ効果の検証調査

調査期間は翌2024年(令和6年)3月22日までである。 大泉は当初ミニ新幹線車両方式を主張していたが、フル規格車両方式の方が有望ではないかと見方を示す。国やJR北海道など関係機関は非現実的との見方が多い。

2024年(令和6年)1月に中間報告がされた。構想実現に必要な26項目について調査を進めている。主なものは

- 北海道新幹線函館新幹線総合車両所より函館本線本線(通称仁山まわり)に乗り入れするが、適切な方法の検討。

- 函館本線上り線七飯駅 - 函館駅間の改軌方法、「三線軌条(1,067mmと1,435mm)または標準軌(1,435mm)」の2案の比較を行う。

- 函館駅の適切な施設改修方法の検討。

- 開業後30年間の収支予測。

である。

- 調査結果

同年3月末に調査結果が公表された。主なものは以下のとおり。

- フル規格新幹線車両での乗り入れは可能

- 改軌方法は三線軌条(1,067mmと1,435mm)

- 函館駅は1、2番線を転用し改修を行う

- 五稜郭駅への停車も想定

- 費用は161億円から169億円

- 経済波及効果は年間約120億円

- 調査結果公表後の動き

- JR北海道

- 2024年(令和6年)

- 4月

- 下記の理由から現時点では乗り入れはできないとみている。

- 事業費に車両費200億円が含まれていない

- 新函館北斗駅と函館駅間のアクセス整備はすでにJRとして役目を果たした。新たな負担は負えない

- 当区間はサイズを考えてもこ線橋の架け替え工事も必要なくフル規格新幹線車両を走らせることができるとしているが、安全性が保たれるか不安

- 下記の理由から現時点では乗り入れはできないとみている。

- 9月

- 函館市がJR北海道に対して車両費の負担を求めないとのことを発表したことに対して、社長記者会見にて事業主体や事業全体像がまだ分からないと言及した。杉山淳一によると拒絶気味だったところ、車両費の負担を求めないとしたことで条件によって検討できるという姿勢に変化したという。

- 4月

- 2024年(令和6年)

- 政府・国会

- 2024年(令和6年)

- 6月

- 北斗市にある北海道新幹線渡島トンネル工事の現場を視察した茂木敏充自由民主党幹事長は「(同新幹線)札幌延伸と違った意味で経済効果を生むのではないか」「しっかり検討していきたい」と述べた。

- 6月

- 2024年(令和6年)

- 北海道

- 2024年(令和6年)

- 4月

- 浦本元人副知事「道南地域の交通体系に関わるものであり、関係自治体にも丁寧に説明してほしい」

- 鈴木直道知事「解決すべき課題があると考えている」

- 4月

- 2024年(令和6年)

- 函館市

- 2024年(令和6年)

- 3月

- 北海道新聞社によると3月に庁内周知用の内部文書作成。フル規格車両で乗り入れを強調していたことが判明

- 5月

- 大泉函館市長が池田達雄北斗市長と杉原太七飯町長へ調査結果を直接説明。以後事務レベルで協議を進めていきたい意向を示した

- 8月

- 10月6日に市民フォーラムを開催することを公表

- 9月

- 輸送力や経済波及効果を考えて「乗入れ車両はフル規格新幹線車両を基本」「連結・解結をしない運行形態」とした。JR北海道には乗り入れによって追加で発生する車両の調達費用などの負担は求めない方向で検討を進める。

- 10月

- 10月6日に市民フォーラムを開催。定員を超える約230人の参加があった。

- 3月

- 2024年(令和6年)

- 函館市議会

- 2024年(令和6年)

- 4月

- 議員の1人から「乗り入れの実現に向け議会が一丸となるべきだ」

- 複数の議員からは「整備費に車両費が含まれておらず、検討が不十分ではないか」など慎重な検討を求める意見

- 吉田崇仁議長は「(結論には)まだまだ相当時間がかかるのではないか。蜃気楼みたいな…雲をつかむような状況ではないか」と見立てを述べた

- 5月

- 下旬に元々賛成派で第2党派の立憲民主党系「民主・市民ネット」(8人)が同党所属道議会議員や大泉函館市長とともに非公開にて勉強会を開く

- 6月

- 最大会派の自由民主党系「新市政クラブ」(9人)が慎重論から賛成へ転換した

- 函館空港にて行われた自由民主党系議員による非公開の意見交換会の出席者の証言によると、吉田議長は茂木敏充自由民主党幹事長に構想実現への協力を要請した。

- 11月

- 吉田議長は財界さっぽろの取材に対し「乗り入れできるならばかなえたい、というのが市民の総意。1,000億かかることで諦めていた」と語る

- 12月

- 立憲民主党系の民主・市民ネットは大泉市長に対して検討作業の終了の時期や今後の日程を示すよう求める

- 一般市民

- 2024年(令和6年)

- 3月

- 構想の私案を作った吉川大三は、函館駅に向かって左側に追加レールを設置したほうが、設置費用が高く(1台約5,000万円)保守もしにくい三線軌分岐器の設置数を最小限の1台(新幹線が在来線区間に進入する場所)のみにできると指摘している。先を読んだ詳細な検討なしでは総工費は青天井に膨らむ恐れがあると危惧している。

- 4-5月

- 函館市内実業家(4月25日)や一般市民(5月24日)より函館市へ乗り入れ構想の実現化に役立ててほしいとの趣旨で寄付が寄せられる。

- 5月17日に「第3回新幹線函館駅乗り入れフォーラム(主催・函館圏の活性化を考える会)」が函館市民会館にて開催された。

- 10月

- 10月4日、東京の不動産会社が乗入れ事業に役立ててほしいと企業版ふるさと納税を利用し市に1,000万円を寄付した。

- 3月

- 2025年(令和7年)

- 1月

- アサ芸Biz(徳間書店)が観光業関係(たとえばタクシー運転手、函館朝市の鮮魚店)は「(新幹線乗り入れで)観光客がさらに増えるのは歓迎」「函館は観光でナンボの街」と熱望するが、市民には「すでに大勢の観光客が来ている。(費用の)160億円は市民に使ってほしい」「乗り入れ費用を市が負担するのは反対。増えすぎた観光客のせいで市電に乗れない(中略)医療や福祉、教育の充実などやるべきことは他にあるはず」(主婦や会社員の声)と拒絶する者も少なくないと報じる。

- 1月

- 2024年(令和6年)

旧・大野町の新幹線駅誘致

旧・大野町(現・北斗市北部の農村部)は1988年(昭和63年)の青函トンネル開業と同時に「大野町北海道新幹線建設促進期成会(現・北斗市北海道新幹線建設促進期成会)」を発足させ、講演会やフォーラムの開催、行政視察などを行い、大野町議会では新幹線対策特別委員会を設置し、新幹線駅の誘致運動を行った。熱心な誘致運動をする理由は、2032年(平成44年、改元後は令和14年)まで新函館北斗駅周辺の開発にかかる費用は499億円とし、新幹線開業から2032年(平成44年、改元後は令和14年)までの20年間で産業などへの波及効果は2兆1,409億円、地区開発費用の42倍が見込まれていた。北海道縦貫自動車道と函館新道の整備も加えると、旧・大野町は北海道各地や道南各地を結ぶ交通拠点になりえるからである。

乗り入れ区間の対応準備

- 函館駅

地元選出北海道議会議員の高橋亨によると、行政や函館の新幹線青函同時開業期成会の運動により、現1番線(100m)を新幹線車両が発着できるよう整備し、駅前広場も新幹線乗り入れにふさわしいように整備している。

- 新函館北斗駅

函館市議会議員の福島恭二によると、新函館北斗駅は函館駅乗り入れを前提として設計されている。新幹線駅でよくある高架駅でなく地上駅にした。

脚注

関連項目

- 高速化 (鉄道)

- 直通運転

- 新在直通運転

- TGV - フランス国鉄(SNCF)が開発した新在直通高速鉄道

- 改軌

- ミニ新幹線 - ミニ新幹線車両を用いた新在直通高速鉄道システム

- 山形新幹線 - JR東日本と山形県が開発した新在直通高速鉄道

- 秋田新幹線 - JR東日本と秋田県が運営している新在直通高速鉄道

- 両毛ミニ新幹線構想 - 群馬県、栃木県、JR東日本による上越新幹線前橋駅ミニ新幹線乗入れ、加えて東北新幹線小山駅延伸構想。提唱者の当時の群馬県知事の在職中死去により頓挫

- 三重新幹線構想 - 三重県内と東京を直結させるミニ新幹線車両を用いた新在直通運転の高速鉄道構想

- 鉄道と政治 - 新函館北斗駅の駅名について函館市と北斗市の間で両市議会も巻き込んだ論争があった

外部リンク

- 北海道新幹線について(函館市)