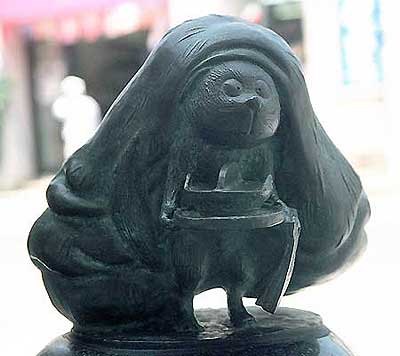

豆狸(まめだぬき)は、日本に伝わるタヌキの妖怪。西日本に伝承されているほか、江戸時代の奇談集『絵本百物語』にも記述がある。

日本各地の伝承

- 山陽地方の豆狸

- 山陽地方では豆狸をマメダと呼び、山村の旧家の納戸にいるもので、ときおり3,4歳ほどの子供くらいの大きさの老婆の姿に化け、納戸に無言で座っていることがあるという。

- 兵庫県の豆狸

- 明治時代の作家・鷲尾三郎によれば、酒造が盛んな兵庫県灘地方では、酒蔵が建ち始めた頃から豆狸が住み慣れるようになり、酒造りの最中に蒸し米を拾いに来たり、酒桶の栓も抜けていないのに中の酒が吹き出るような音をさせて人を脅かしたり、真夜中に大きなたらい状のものを転がす音や雨垂れの音を立てたり、下駄の足音と玄関の戸が開く音を立てて客が来たように人を化かしたりしたという。この地の豆狸はこうした悪戯を好むにもかかわらず、酒造の業者には崇められ、蔵に豆狸が1,2匹はいないと良い酒ができないと言われていた。信楽焼のタヌキの置物の定番の小道具である徳利と帳面は、この豆狸と酒の関連に由来するものと考えられている。

- 徳島県の豆狸

- 徳島県の豆狸は夜になると山頂に火を灯したといい、それは次の日に必ず雨が降る知らせだったという。

- 高知県の豆狸

- 江戸時代末期から明治時代初期にかけての作といわれる妖怪絵巻『土佐化物絵本』によれば、土佐国の須江村のある家で、女性が便所へ入ったところ、4,5尺の坊主のような者が女性の尻に悪戯をした。この坊主の正体が豆狸だったという。

人に憑く豆狸

豆狸は人に憑くものとの説もあるが、憑く相手は豆狸に悪さをした人間のみという。あるときに酒造で働いていた男が豆狸に唾を吐きかけたために豆狸に憑かれ、行方が分からなくなった。4日目に蔵の奥で茫然自失としている男が発見されたが、皮膚の下を瘤のようなものが走り回っていた。憑いた豆狸はなかなか落ちなかったが、豆狸を祀る約束をしたことでようやく落ち、森助大明神という祠が建てられて人々に崇められたという。

大阪地方では特に人に憑いた話が多く、心霊学者・岡田建文の著書『動物界霊異誌』でも以下のような事例を述べている。明治40年(1907年)、大阪の東区(現・中央区)谷町のある人物に豆狸が憑き、依頼を受けた霊能者がその者の家に赴いたところ、その患者の背後には2,3匹の豆狸が見えたが、霊能者以外の目には見えなかった。霊能者が術を施したところ、患者の左腕に瘤ができ、それが腕伝いに指先へと移動し、灰色の水飴状の物が指から床に滴り落ちた。その物体は小さな饅頭ほどの大きさになって高速で旋回したが、やがて動きを止めた。ところがその家の戸口を偶然にも巡回中の巡査が通りかかり、先の物体は素早く家から飛び出して巡査の胸に取り憑いた。すると巡査は狂乱状態となって、サーベルを振り回しながら走り去った。先に憑かれていた患者は全快したものの、巡査がその後どうなったかは不明という。

絵本百物語

『 絵本百物語』の記述によれば、広げると八畳もある陰嚢を持ち、関西以西に多く棲んでいたという。犬くらいの大きさで、通常のタヌキよりもずっと知能が高く、陰嚢に息を吹きかけることで大きく広げて部屋などの幻を人に見せたり、自ら陰嚢をかぶって別の者に化けたりしたという。

元禄年間、魯山という俳諧師が日向国(現・宮崎県)の高千穂にいる趣味仲間の家に泊めてもらった。その夜、八畳で仲間と俳句を作っていた魯山は、煙草の吸殻をうっかりして畳に落としてしまった。その途端、畳が一気に捲れ上がったかと思うと、八畳間も家も消えてしまったという。その畳は豆狸の陰嚢で出来ていたのだ。

脚注

参考文献

- 鷲尾三郎「豆狸の話」『旅と伝説』通巻28号、三元社、1930年4月、NCID AN00139777。

- 多田克己 編『絵本百物語 桃山人夜話』国書刊行会、1997年。ISBN 978-4-336-03948-4。

関連項目

- 日本の妖怪一覧

- まめだ

- 西巷説百物語

外部リンク

- 豆狸 - 境港市観光ガイド