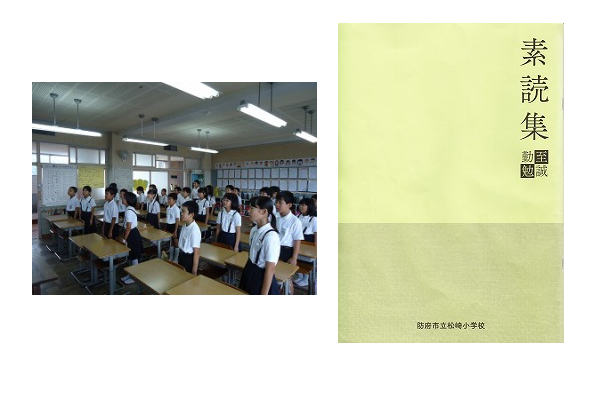

素読(そどく)は、漢文の学習方法のひとつで、意味される内容などの解釈をせずに、ただ書かれている文字を声に出して読むことを繰り返し、文章を暗唱できるようにする方法。素読み(すよみ、そよみ)ともいう。

概要

漢文の素読は、中世から発達し始め、江戸時代には幼少期の武家の子弟などの教育において広く普及した方法となった。当時素読の教材として多用されたのは、『小学』や『孝経』、さらに四書五経などであった。

後には他の外国語学習にも転用され、蘭学や英学などにおいてオランダ語や英語など外国語文の意味内容の解釈に踏み込まず、声に出して読むことを繰り返して身につける学習法が素読と称されるようになった。

制度化

寛政の改革の一環として行われた1790年以降の寛政異学の禁によって、公に教授されるべき学問の内容が朱子学に統一され、昌平坂学問所が整備されるとともに、幕臣の子弟を対象として「素読吟味」、「学問吟味」といった試験がおこなわれるようになった。この結果、それまで訓読の返り点や送り仮名に見られた多様性が後退し、教材の統一化、画一化が進んだ。

素読吟味は、初学者の素読の能力を試すものであったため、漢文教育の課程においても内容の講義に先んじて、素読による訓読の暗記がおこなわれた。こうした教育方法は地方の私塾や寺子屋にまで影響を及ぼしたとされる。

脚注

参考文献

- 図書

- 齋藤希史『漢文脈と近代日本』KADOKAWA〈角川ソフィア文庫〉、2014年(原著2007年)。ISBN 978-4-04-408108-9。

- 中村春作『江戸儒教と近代の「知」』ぺりかん社、2002年。ISBN 4-8315-1024-6。

- 論文

- 平賀優子「訳読・音読へと続く「素読」の歴史的変遷」『慶應義塾外国語教育研究』第11巻、2014年、25-46頁。

- 三松国宏「江戸時代後期における素読による漢文学習の効果に関する覚書」『法政大学多摩論集』第39巻、2023年、261-275頁。

関連項目

- シャドーイング