гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹпјҲз•Ҙз§°: П„ Cet иӢұиӘһ: Tau CetiпјүгҒҜең°зҗғгҒӢгӮүгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§гҒ®ж–№еҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢжҒ’жҳҹгҒ§гҖҒеӨӘйҷҪгҒ«дјјгҒҹй»„иүІгҒ®GеһӢдё»зі»еҲ—жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

жҰӮиҰҒ

ең°зҗғгҒӢгӮүиҝ‘гҒ„жҒ’жҳҹгҒ®дёҖгҒӨгҒ§гҖҒзҙ„12е…үе№ҙйӣўгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҚҳзӢ¬жҳҹгҒ®GеһӢдё»зі»еҲ—жҳҹгҒ§гҒҜгҖҒең°зҗғгҒ«жңҖгӮӮиҝ‘гҒ„жҒ’жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиҰӢгҒӢгҒ‘гҒ®жҳҺгӮӢгҒ•гҒ®еӨүеӢ•гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒӘгҒҸгҖҒе®үе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨӘйҷҪгҒ«жҜ”гҒ№гӮӢгҒЁйҮ‘еұһйҮҸгҒҢд№ҸгҒ—гҒ„гҖӮ

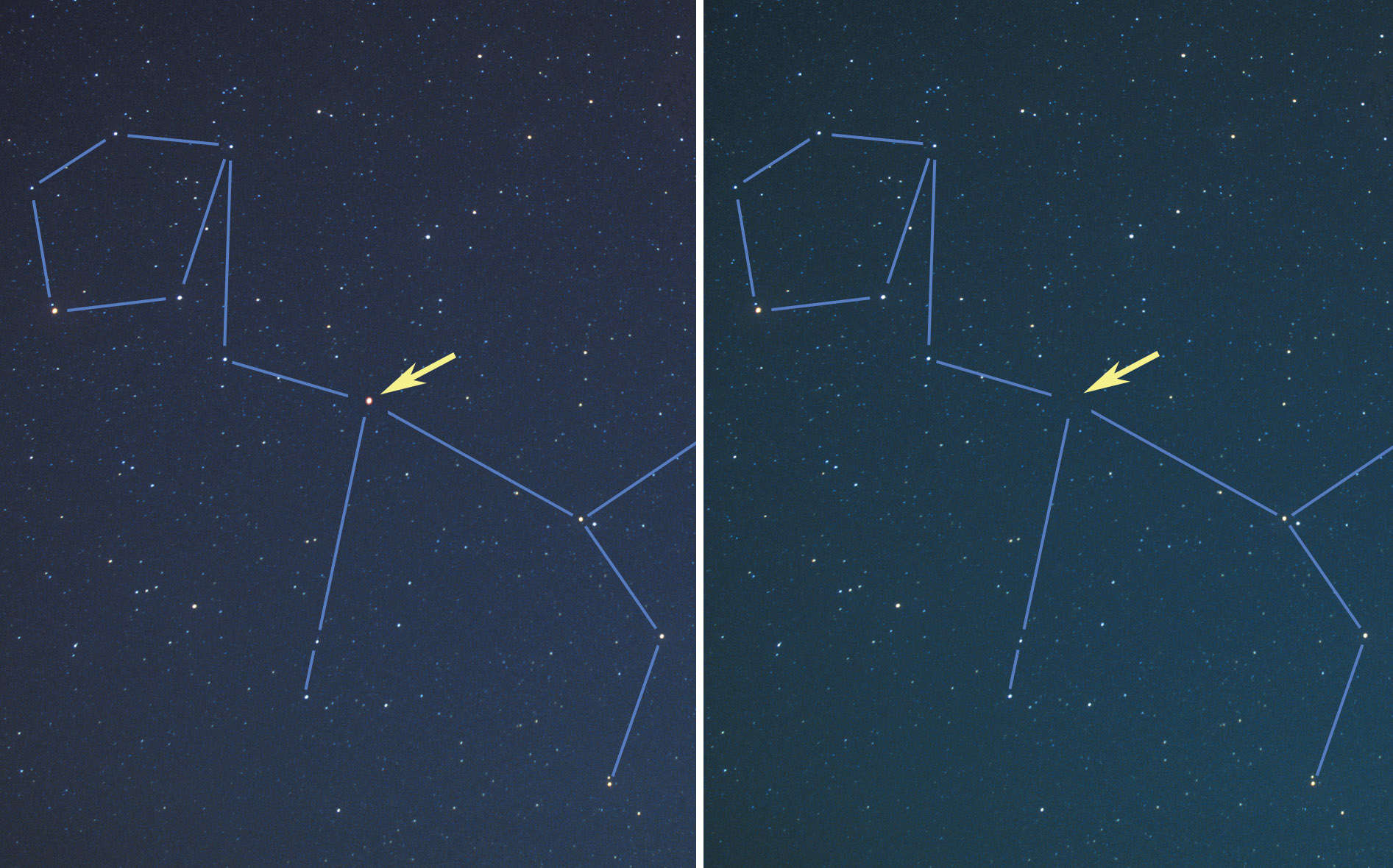

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜ3.5зӯүзҙҡгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒиӮүзңјгҒ§гӮӮе®№жҳ“гҒ«иҰіжё¬гҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒӢгӮүиҰӢгӮӢгҒЁгҖҒеӨӘйҷҪгҒҜгҒҶгҒ—гҒӢгҒ„еә§гҒ®ж–№еҗ‘гҒ«гҒӮгӮӢ3зӯүжҳҹгҒЁгҒ—гҒҰиҰӢгҒҲгӮӢгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®е‘ЁгӮҠгӮ’гҖҒеӨӘйҷҪзі»гҒ«еӯҳеңЁгҒҷгӮӢгӮЁгғғгӮёгғҜгғјгӮ№гғ»гӮ«гӮӨгғ‘гғјгғҷгғ«гғҲгҒ®зҙ„10еҖҚгҒ®иіӘйҮҸгӮ’жҢҒгҒӨеЎөеҶҶзӣӨгҒҢеҸ–гӮҠеӣІгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢдәӢгҒҢеҲҶгҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ2012е№ҙ12жңҲгҒ«гҖҒ5гҒӨгҒ®еӨӘйҷҪзі»еӨ–жғ‘жҳҹгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢиЁјжӢ гҒҢзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҖҒгҒқгҒ®гҒҶгҒЎ2гҒӨгҒҜгғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғіеҶ…гӮ’е…¬и»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲӨжҳҺгҒ—гҒҹгҖӮ2017е№ҙгҒ«гҖҒгҒқгҒ®2гҒӨгҒ«еҠ гҒҲгҖҒж–°гҒҹгҒ«2гҒӨгҒ®жғ‘жҳҹгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢдәӢгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒең°зҗғгӮҲгӮҠгӮӮгҖҒеЎөеҶҶзӣӨгҒ®е°ҸеӨ©дҪ“гҒЁгҒ®иЎқзӘҒгҒҢй »зҷәгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜгӮҪгғјгғ©гғјгӮўгғҠгғӯгӮ°гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖҒзү№гҒ«еӨӘйҷҪгҒ«дјјгҒҹжҒ’жҳҹгҒ®зЁ®йЎһгҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒдәәйЎһгҒ®жңүжңӣгҒӘеұ…дҪҸе…ҲеҖҷиЈңгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮжҒ’жҳҹгҒ®е®үе®ҡжҖ§гҖҒеӨӘйҷҪгҒЁгҒ®йЎһдјјжҖ§гҖҒгҒқгҒ—гҒҰиҝ‘и·қйӣўгҒ«гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒӢгӮүгҖҒең°зҗғеӨ–зҹҘзҡ„з”ҹе‘ҪдҪ“жҺўжҹ»(SETI)гҒ®иӘҝжҹ»еҜҫиұЎгҒ®дёҖиҰ§гҒ«гӮӮгғӘгӮ№гғҲгӮўгғғгғ—гҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒSFдҪңе“ҒгҒӘгҒ©гҒ§гҒ—гҒ°гҒ—гҒ°з•°жҳҹдәәгҒ®ж•…йғ·гӮ„е®Үе®ҷжӨҚж°‘ең°гҒЁгҒ—гҒҰзҷ»е ҙгҒҷгӮӢгҖӮ

еҗҚз§°

гҖҢгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҖҚгҒЁгҒ„гҒҶеҗҚз§°гҒҜгҖҒ1603е№ҙгҒ«гғЁгғҸгғігғ»гғҗгӮӨгӮЁгғ«гҒҢдҪңжҲҗгҒ—гҒҹжҳҹиЎЁгҒ§гҒӮгӮӢгӮҰгғ©гғҺгғЎгғҲгғӘгӮўгҒ§зўәз«ӢгҒ•гӮҢгҒҹгғҗгӮӨгӮЁгғ«з¬ҰеҸ·гҒ«гӮҲгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§гҒ®жҒ’жҳҹгҒ®дёӯгҒ§П„гҒЁгҒ„гҒҶз•ӘеҸ·гҒҢд»ҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ1650е№ҙй ғгҒ«гӮЁгӮёгғ—гғҲгҒ®гӮ«гӮӨгғӯгҒ§и§ЈиӘӯгҒ•гӮҢгҒҹAl Achsasi al MouakketеҶ…гҒ«гҒӮгӮӢCalendariumгҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢжҳҹиЎЁгҒ§гҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜгҖҒThДҒlith al NaКҪДҒmДҒt(ШӘШ§Щ„ШӘ ШЈЩ„ЩҶШ№Ш§Щ…Ш©)гҒЁиЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒ“гӮҢгҒҜгғ©гғҶгғіиӘһгҒ§гҖҢ3гҒӨзӣ®гҒ®гғҖгғҒгғ§гӮҰгҖҚгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢTertia StruthionumгҒЁзҝ»иЁігҒ•гӮҢгҒҹгҖӮП„жҳҹгҒҜгҖҒО·жҳҹгҖҒОёжҳҹгҖҒО¶жҳҹгҖҒП…жҳҹгҒЁе…ұгҒ«Al NaКҪДҒmДҒt(ШЈЩ„ЩҶШ№Ш§Щ…Ш©)гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгҖҒгғҖгғҒгғ§гӮҰгӮ’иЎЁгҒ—гҒҹжҳҹзҫӨгӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ

дёӯеӣҪгҒ§гҒҜгҖҒП„жҳҹгҒҜгҖҒдёҠиЁҳгҒ®П…жҳҹгӮ’йҷӨгҒҸ3гҒӨгҒ®жҒ’жҳҹгҒЁО№жҳҹгҖҒ57з•ӘжҳҹгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҹеӨ©еҖүгҒЁгҒ„гҒҶжҳҹзҫӨгӮ’ж§ӢжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮП„жҳҹгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®5з•Әзӣ®гҒ®жҒ’жҳҹгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҖҢеӨ©еҖүдә”гҖҚгҒЁиЎЁиЁҳгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

йҒӢеӢ•

жҒ’жҳҹгҒ®еӣәжңүйҒӢеӢ•гҒҜгҖҒеӨ©зҗғдёҠгҒ§гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©еӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгӮӢйҒ ж–№гҒ®еӨ©дҪ“гӮ’еҹәжә–гҒ«гҒ—гҒҰжё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜе№ҙгҒ«гӮҸгҒҡгҒӢ2з§’жңӘжәҖеӢ•гҒҸгҒ гҒ‘гҒ§гҖҒ1еәҰеӢ•гҒҸгҒ®гҒ«зҙ„2,000е№ҙгӮ’иҰҒгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒеӨ§гҒҚгҒӘеӣәжңүйҒӢеӢ•гӮ’жҢҒгҒӨжҳҹ (high-proper-motion star) гҒ§гҒӮгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨ§гҒҚгҒӘеӣәжңүйҒӢеӢ•гҒҜгҖҒең°зҗғгҒӢгӮүгҒ®и·қйӣўгҒҢиҝ‘гҒ„гҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиҝ‘и·қйӣўгҒ«гҒӮгӮӢжҒ’жҳҹгҒҜгҖҒйҒ ж–№гҒ«гҒӮгӮӢжҒ’жҳҹгӮҲгӮҠгӮӮеӨ§гҒҚгҒҸеӢ•гҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иҰӢгҒҲгҖҒгҒҫгҒҹе№ҙе‘ЁиҰ–е·®гҒ®з ”究еҜҫиұЎгҒЁгҒ—гҒҰйҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®е ҙеҗҲгҖҒе№ҙе‘ЁиҰ–е·®гҒҜ273.96гғҹгғӘз§’гҒ§гҖҒең°зҗғгҒӢгӮүгҒ®и·қйӣўгҒҜ11.9е…үе№ҙгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮGеһӢдё»зі»еҲ—жҳҹгҒ®дёӯгҒ§гҒҜгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜгҖҒгӮұгғігӮҝгӮҰгғ«гӮ№еә§ОұжҳҹAгҒ«ж¬ЎгҒ„гҒ§ең°зҗғгҒ«иҝ‘гҒ„жҒ’жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иҰ–з·ҡйҖҹеәҰгҒҜгҖҒиҰӢгҒӢгҒ‘дёҠгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе®ҹйҡӣгҒ«жҒ’жҳҹгҒҢ移еӢ•гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢйҖҹеәҰгӮ’иЎЁгҒҷгҖӮеӣәжңүйҒӢеӢ•гҒЁгҒҜйҒ•гҒ„гҖҒйҖҹеәҰгӮ’зӣҙжҺҘжё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҜгҒ§гҒҚгҒӘгҒ„гҒҢгҖҒгӮ№гғҡгӮҜгғҲгғ«гҒ§зҷәз”ҹгҒҷгӮӢиөӨж–№еҒҸ移гҖҒйқ’ж–№еҒҸ移гҒ§еҲӨж–ӯгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮжіўй•·гҒҢиөӨгҒҸгҒӘгӮӢиөӨж–№еҒҸ移гҒ§гҒҜгҖҒжҒ’жҳҹгҒҢең°зҗғгҒӢгӮүйҒ гҒ–гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮйҖҶгҒ«жіўй•·гҒҢйқ’гҒҸгҒӘгӮӢйқ’ж–№еҒҸ移гҒ§гҒҜгҖҒжҒ’жҳҹгҒҢең°зҗғгҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒҷгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®иҰ–з·ҡйҖҹеәҰгҒҜзҙ„-17km/sгҒ§гҖҒиІ гҒ®еҖӨгҒҜгҖҒП„жҳҹгҒҢең°зҗғгҒ«иҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒЁгҒ®и·қйӣўгҒҜгҖҒе№ҙе‘ЁиҰ–е·®д»ҘеӨ–гҒ«гӮӮгҖҒеӣәжңүйҒӢеӢ•гҒЁиҰ–з·ҡйҖҹеәҰгҒЁгӮ’зө„гҒҝеҗҲгӮҸгҒӣгҒҰиЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮз©әй–“йҖҹеәҰгҒҜзҙ„37km/sгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’еҹәгҒ«иЁҲз®—гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜйҠҖжІізі»гҒ®дёӯеҝғгҒӢгӮү9.7гӮӯгғӯгғ‘гғјгӮ»гӮҜ(3дёҮ2000е…үе№ҙ)йӣўгӮҢгҒҹгҖҒи»ҢйҒ“йӣўеҝғзҺҮ0.022гҒ®зңҹеҶҶгҒ«иҝ‘гҒ„и»ҢйҒ“гҒ§е…¬и»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

зү©зҗҶзҡ„зү№еҫҙ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜгҖҒдјҙжҳҹгӮ’жҢҒгҒҹгҒӘгҒ„еҚҳзӢ¬гҒ®жҒ’жҳҹгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ2000е№ҙзҸҫеңЁгҖҒзҙ„137з§’йӣўгӮҢгҒҹдҪҚзҪ®гҒ«13.1зӯүзҙҡгҒ®жҒ’жҳҹгҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒиҰӢгҒӢгҒ‘гҒ®дәҢйҮҚжҳҹгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒйҖЈжҳҹзі»гҒ§гҒҜгҒӘгҒ„гҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

зҸҫеңЁзҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®зү©зҗҶзҡ„зү№еҫҙгӮ„жҒ’жҳҹзі»гҒ«й–ўгҒҷгӮӢжғ…е ұгҒҜгҖҒеҲҶе…үжі•гҒ«гӮҲгӮӢиҰіжё¬гҒ§еҫ—гӮүгӮҢгҒҹгӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жғ…е ұгӮ’гҖҒжҒ’жҳҹйҖІеҢ–и«–гҒ«еҹәгҒҘгҒҸгғўгғҮгғ«гҒЁжҜ”ијғгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§гҖҒиіӘйҮҸгӮ„еҚҠеҫ„гҖҒе…үеәҰгҖҒе№ҙйҪўгӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе№ІжёүиЁҲгӮ’дҪҝгҒҲгҒ°гҖҒеҚҠеҫ„гҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜиӘӨе·®0.5%гҒ®зІҫеәҰгҒ§жё¬е®ҡгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®жүӢж®өгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒеҚҠеҫ„гҒҜеӨӘйҷҪгҒ®79.3 Вұ 0.4%гҒЁжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒеӨӘйҷҪгӮҲгӮҠеӨҡе°‘иіӘйҮҸгҒ®е°ҸгҒ•гҒӘжҒ’жҳҹгҒ«дәҲжңҹгҒ•гӮҢгӮӢеӨ§гҒҚгҒ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

иҮӘи»ў

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®иҮӘи»ўе‘ЁжңҹгҒҜгҖҒ1дҫЎгҒ®йҷҪгӮӨгӮӘгғігҒ§гҒӮгӮӢгӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гӮӨгӮӘгғі (Ca II) гҒҢе…үгӮ’еҗёеҸҺгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз”ҹгҒҳгӮӢеҗёеҸҺз·ҡпјҲгғ•гғ©гӮҰгғігғӣгғјгғ•гӮЎгғјз·ҡпјүгҒ§гҒӮгӮӢHз·ҡгҒЁKз·ҡгҒ®е‘Ёжңҹзҡ„гҒӘеӨүеҢ–гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰжё¬е®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгӮүгҒ®еҗёеҸҺз·ҡгҒҜжҒ’жҳҹиЎЁйқўгҒ®зЈҒе ҙгҒ®жҙ»еӢ•гҒЁеҜҶжҺҘгҒӘй–ўдҝӮгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒжіўй•·гҒ®еӨүеӢ•е‘ЁжңҹгӮ’жё¬гӮӢгҒ“гҒЁгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжҒ’жҳҹгҒҢиҮӘи»ўгҒҷгӮӢгҒ®гҒ«иҰҒгҒҷгӮӢжҷӮй–“гӮ’жұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®иҮӘи»ўе‘ЁжңҹгҒҜгҖҒзҙ„34ж—ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҒЁжҺЁе®ҡгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиҮӘи»ўйҖҹеәҰгҒҜгҖҒеҗёеҸҺз·ҡгҒ®иөӨж–№еҒҸ移гӮҲгӮҠжұӮгӮҒгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮжҒ’жҳҹгҒҢиҮӘи»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҖҒең°зҗғгҒӢгӮүиҰӢгҒҰиҝ‘гҒҘгҒ„гҒҰгҒ„гӮӢеҒҙгҒ§гҒҜйқ’ж–№еҒҸ移гҖҒйҖҶгҒ«йҒ гҒ–гҒӢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢеҒҙгҒҜиөӨж–№еҒҸ移гӮ’иө·гҒ“гҒҷгҖӮгҒ“гҒҶгҒ—гҒҰжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҹиҮӘи»ўйҖҹеәҰгҒҜгҖҒд»ҘдёӢгҒ®йҖҡгӮҠгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

- veq В· sin i вүҲ 1 km/s

veqгҒҜгҖҒиөӨйҒ“гҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢиҮӘи»ўйҖҹеәҰгҖҒiгҒҜиҮӘи»ўи»ёгҒЁиҰіжё¬иҖ…гҒ®иҰ–з·ҡгҒҢжҲҗгҒҷи§’еәҰгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе…ёеһӢзҡ„гҒӘG8еһӢгҒ®жҒ’жҳҹгҒ®иҮӘи»ўйҖҹеәҰгҒҜзҙ„2.5km/sгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒгҒ“гҒ®гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®иҮӘи»ўйҖҹеәҰгҒ®зӣёеҜҫзҡ„гҒӘйҒ…гҒ•гҒҜгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгӮ’гҒ»гҒјжҘөгҒ®ж–№еҗ‘гҒӢгӮүиҰігҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

иҮӘи»ўд»ҘеӨ–гҒ«гҖҒеҗёеҸҺз·ҡгҒ®зү№еҫҙгӮ’еәғгҒ’гӮӢеҲҘгҒ®иҰҒзҙ гҒЁгҒ—гҒҰең§еҠӣе№…гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒӮгӮӢзІ’еӯҗгҒ®иҝ‘гҒҸгҒ«еҲҘгҒ®зІ’еӯҗгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгҒқгҒ®зІ’еӯҗгҒӢгӮүж”ҫгҒҹгӮҢгӮӢж”ҫе°„з·ҡгҒҜеҪұйҹҝгӮ’еҸ—гҒ‘гӮӢгҖӮгҒӨгҒҫгӮҠз·ҡгҒ®е№…гҒҜгҖҒжҒ’жҳҹгҒ®иЎЁйқўйҮҚеҠӣгҒЁиЎЁйқўжё©еәҰгҒӢгӮүиЁҲз®—гҒ•гӮҢгӮӢиЎЁйқўең§еҠӣгҒ«еҪұйҹҝгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®ж–№жі•гӮ’з”ЁгҒ„гҒҰгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®иЎЁйқўйҮҚеҠӣгҒҢжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮП„жҳҹгҒ®иЎЁйқўйҮҚеҠӣгҒҜзҙ„4.4log g гҒ§гҖҒеӨӘйҷҪгҒ®4.44log g гҒЁйқһеёёгҒ«иҝ‘гҒ„еҖӨгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

йҮ‘еұһйҮҸ

жҒ’жҳҹгҒ®еҢ–еӯҰзө„жҲҗгҒҜгҖҒеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹжҷӮд»ЈгӮ’еҗ«гӮҖгҖҒйҖІеҢ–гҒ®жӯҙеҸІгҒ«йҮҚиҰҒгҒӘжүӢгҒҢгҒӢгӮҠгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢйҡӣгҒ«еҝ…иҰҒгҒӘжҳҹй–“зү©иіӘгҒ®гҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҒҜгҖҒж°ҙзҙ гҒЁгғҳгғӘгӮҰгғ гҒӢгӮүжҲҗгӮҠгҖҒйҮҚе…ғзҙ гҒҜеғ…гҒӢгҒӘйҮҸгҒ—гҒӢеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҖӮгҒқгҒ—гҒҰгҖҒе№ҙжңҲгӮ’йҮҚгҒӯгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҖҒжҒ’жҳҹгҒҢи¶…ж–°жҳҹзҲҶзҷәгҒӘгҒ©гҒ§йҮҚе…ғзҙ гҒҢеў—еҠ гҒ—гҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮгҒӘгҒ®гҒ§гҖҒжҜ”ијғзҡ„иӢҘгҒ„жҒ’жҳҹгҒҜгҖҒе№ҙиҖҒгҒ„гҒҹжҒ’жҳҹгӮҲгӮҠгӮӮйҮҚе…ғзҙ гҒ®еүІеҗҲгҒҢй«ҳгҒ„еӮҫеҗ‘гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®еүІеҗҲгӮ’еӨ©ж–ҮеӯҰгҒ§гҒҜгҖҒйҮ‘еұһйҮҸгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®йҮ‘еұһйҮҸгҒҜгҖҒеӨӘйҷҪгӮ’еҹәжә–гҒЁгҒ—гҒҹеёёз”ЁеҜҫж•°иЎЁиЁҳгҒ§гҒҜ гҒЁгҒӘгӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жҳҹгҒ®йҮ‘еұһйҮҸгҒҢеӨӘйҷҪгҒ®еҖҚгҖҒгҒҷгҒӘгӮҸгҒЎзҙ„3еҲҶгҒ®1гҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’ж„Ҹе‘ігҒҷгӮӢгҖӮйҒҺеҺ»гҒ®иҰіжё¬гҒ§гҒҜгҖҒйҮ‘еұһйҮҸгҒҜ-0.15гҒӢгӮү-0.60гҒҫгҒ§гҒЁеӨ§гҒҚгҒӘиӘӨе·®гҒҢгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

йҮ‘еұһйҮҸгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒ“гҒЁгҒҜгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҢеӨӘйҷҪгӮҲгӮҠгӮӮе№ҙиҖҒгҒ„гҒҹжҒ’жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’иЎЁгҒҷгҖӮйҒҺеҺ»гҒ®з ”究гҒ§гҒҜгҖҒе№ҙйҪўгҒҜзҙ„100е„„е№ҙгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒзҸҫеңЁгҒҜгҒқгҒ®еҚҠеҲҶгҒ®58е„„е№ҙгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҖҒе№ҙйҪўжҺЁе®ҡеҖӨгӮ’жҺЎз”ЁгҒ—гҒҹгғўгғҮгғ«гҒ«еҪ“гҒҰгҒҜгӮҒгӮӢгҒЁгҖҒе№ҙйҪўгҒҜ44е„„е№ҙгҒӢгӮү120е„„е№ҙгҒ®й–“гҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

е…үеәҰгҒ®еӨүеӢ•

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®е…үеәҰгҒҜеӨӘйҷҪгҒ®зҙ„55%гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®е…үеәҰгҒ гҒЁгҖҒең°зҗғгҒҢеӨӘйҷҪгҒӢгӮүеҸ—гҒ‘гӮӢж—Ҙе°„йҮҸгҒЁзӯүгҒ—гҒҸгҒӘгӮӢгҒ®гҒҜгҖҒжҒ’жҳҹгҒӢгӮүзҙ„0.7auйӣўгӮҢгҒҹгҒЁгҒ“гӮҚгҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеӨӘйҷҪзі»гҒ§гҒҜеӨӘйҷҪгҒӢгӮүйҮ‘жҳҹй–“гҒ«зӣёеҪ“гҒҷгӮӢгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜжҘөгӮҒгҒҰе®үе®ҡгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеҪ©еұӨгҒ®зЈҒж°—жҙ»еӢ•гҒҢгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©гҖҒгҒӮгӮӢгҒ„гҒҜе…ЁгҒҸз„ЎгҒ„гҒ“гҒЁгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгӮ’9е№ҙй–“гҒ«жёЎгҒЈгҒҰиҰіжё¬гҒ—гҒҹгҒӮгӮӢз ”з©¶гҒ§гҒҜгҖҒиЎЁйқўжё©еәҰгҖҒеҪ©еұӨгҖҒзІ’зҠ¶ж–‘гҒ®гҒ„гҒҡгӮҢгҒ«гӮӮеӨүеӢ•гҒҢиҰӢгӮүгӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮиөӨеӨ–з·ҡеӨ©ж–ҮеӯҰгҒ«гӮҲгӮӢгӮ№гғҡгӮҜгғҲгғ«дёӯгҒ®гӮ«гғ«гӮ·гӮҰгғ гӮӨгӮӘгғігҒ®Hз·ҡгҒЁKз·ҡгҒ®иҰіжё¬гҒ«гӮҲгӮӢгҒЁгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜ11е№ҙе‘ЁжңҹгҒ§жҒ’жҳҹжҙ»еӢ•гӮ’з№°гӮҠиҝ”гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒҢгҖҒгҒқгӮҢгҒҜеӨӘйҷҪгҒЁжҜ”гҒ№гӮӢгҒЁе°ҸиҰҸжЁЎгҒӘеӨүеӢ•гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒзҸҫеңЁгҒ®гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜгғһгӮҰгғігғҖгғјжҘөе°ҸжңҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘдҪҺжҙ»еӢ•жңҹй–“гҒ«гҒӮгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢзӨәе”ҶгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

иіӘйҮҸгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰжҳҺгӮӢгҒ•гҒҢдҪҺгҒ„гҒ®гҒҜжҒ’жҳҹгҒ®гӮЁгғҚгғ«гӮ®гғјжәҗгҒЁгҒӘгӮӢж°ҙзҙ гҒ®ж ёиһҚеҗҲеҸҚеҝңгҒ®йҖҹеәҰгҒҢйҒ…гҒ„гҒҹгӮҒгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮиіӘйҮҸе…үеәҰй–ўдҝӮгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒдё»зі»еҲ—гҒ«еұһгҒҷгӮӢжҒ’жҳҹгҒ®е…үеәҰгҒҜгҒҠгҒҠгӮҲгҒқиіӘйҮҸгҒ®3д№—гҒӢгӮү4д№—гҒ«жҜ”дҫӢгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ®гҒ§гҖҒеӨӘйҷҪгӮҲгӮҠи»ҪйҮҸгҒӘгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜеӨӘйҷҪгҒЁгҒ®иіӘйҮҸжҜ”д»ҘдёҠгҒ«е…үеәҰгҒҢе°ҸгҒ•гҒҸгҒӘгӮӢгҖӮ

еӨӘйҷҪгҒЁгҒ®жҜ”ијғ

жғ‘жҳҹгҒЁз”ҹе‘ҪгҒ®жҺўзҙў

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒёгҒ®з ”究ж„Ҹж¬ІгҒҢеӨ§гҒҚгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒең°зҗғгҒӢгӮүгҒ®и·қйӣўгҖҒеӨӘйҷҪгҒЁгҒ®йЎһдјјжҖ§гҖҒжғ‘жҳҹгҒЁз”ҹе‘ҪгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢзӮ№гҒҢжҢҷгҒ’гӮүгӮҢгӮӢгҖӮеӨӘйҷҪгҒ«дјјгҒҹжҒ’жҳҹгҒ®еҗҚз§°гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮҪгғјгғ©гғјгғ„гӮӨгғігҖҒгӮҪгғјгғ©гғјгӮўгғҠгғӯгӮ°гҖҒгӮҪгғјгғ©гғјгӮҝгӮӨгғ—гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒHallгҒЁLockwoodгҒҜгҖҒгҖҢгҒ“гӮҢгӮүгҒ®з”ЁиӘһгҒҜгҖҒеҫҗгҖ…гҒ«йҷҗе®ҡзҡ„гҒӘз”ЁиӘһгҒ«гҒӘгӮҠгҒӨгҒӨгҒӮгӮӢгҖҚгҒЁе ұе‘ҠгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜгҖҒеӨӘйҷҪгҒЁеҗҢж§ҳгҒ®иіӘйҮҸгҒЁдҪҺгҒ„еӨүеӢ•жҖ§гӮ’жңүгҒҷгӮӢгҒҢгҖҒзӣёеҜҫзҡ„гҒӘйҮ‘еұһгҒ®ж¬ еҰӮгӮ’иҖғж…®гҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгӮҪгғјгғ©гғјгӮўгғҠгғӯгӮ°гҒ«еҲҶйЎһгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜжғ‘жҳҹгӮ’иҰ–з·ҡйҖҹеәҰжі•гҒ§зҷәиҰӢгҒ§гҒҚгӮӢжңүеҠӣгҒӘгӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҚгҒҹгҖӮ1988е№ҙгҒ®жҷӮзӮ№гҒ§гҖҒжңЁжҳҹи»ҢйҒ“пјҲзҙ„5.2auпјүгӮҲгӮҠеҶ…еҒҙгҒ«жңЁжҳҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·ЁеӨ§гӮ¬гӮ№жғ‘жҳҹгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢиҰ–з·ҡйҖҹеәҰгҒ®е…ҶеҖҷгҒҜиҰӢгӮүгӮҢгҒҡгҖҒе°‘гҒӘгҒҸгҒЁгӮӮ2012е№ҙ12жңҲгҒҫгҒ§гҒҜгҖҒжғ‘жҳҹгҒ®еӯҳеңЁгӮ’зӨәгҒҷе…ҶеҖҷгҒҜзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зөҗжһңгҒҜгҖҒеӨӘйҷҪзі»еӨ–жғ‘жҳҹгҒ«гӮҲгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгҖҒгғӣгғғгғҲгғ»гӮёгғҘгғ”гӮҝгғјгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮ’жҺ’йҷӨгҒ—гҖҒжңЁжҳҹиіӘйҮҸд»ҘдёҠгҒ§гҖҒе…¬и»ўе‘ЁжңҹгҒҢ15е№ҙжңӘжәҖгҒ®жғ‘жҳҹгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„дәӢгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғҸгғғгғ–гғ«е®Үе®ҷжңӣйҒ йҸЎгҒ«жҗӯијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢеәғиҰ–йҮҺжғ‘жҳҹгӮ«гғЎгғ©гҒ«гӮҲгӮӢиҰіжё¬гӮӮ1999е№ҙгҒҫгҒ§иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒжңӣйҒ йҸЎгҒ®еҲҶи§ЈиғҪгҒ®йҷҗз•ҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжғ‘жҳҹгӮ’зҷәиҰӢгҒҷгӮӢдәӢгҒҜеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ

гҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®иҰіжё¬гҒ§гҖҒиӨҗиүІзҹ®жҳҹгӮ„жңЁжҳҹгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘе·ЁеӨ§жғ‘жҳҹгҒ®еӯҳеңЁгҒҜеҗҰе®ҡгҒ•гӮҢгҒҹгҒҢгҖҒең°зҗғи»ҢйҒ“д»ҳиҝ‘гҒ«гҖҒең°зҗғгӮөгӮӨгӮәгҒ®е°ҸеһӢжғ‘жҳҹгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҜдҫқ然гҒЁгҒ—гҒҰжҺ’йҷӨгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮд»®гҒ«гҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒӢгӮүйқһеёёгҒ«иҝ‘гҒ„дҪҚзҪ®гҒ«гғӣгғғгғҲгғ»гӮёгғҘгғ”гӮҝгғјгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒгғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғігҒ«еҪұйҹҝгӮ’еҸҠгҒјгҒҷеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҖӮгҒқгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒгғӣгғғгғҲгғ»гӮёгғҘгғ”гӮҝгғјгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒең°зҗғгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘз’°еўғгҒ®жғ‘жҳҹгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮӢгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®жғ‘жҳҹгҒ«гҖҒеҺҹе§Ӣзҡ„гҒӘз”ҹе‘ҪгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒең°зҗғгҒ§гҒ®з”ҹе‘Ҫжҙ»еӢ•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰз”ҹгҒҳгӮӢй…ёзҙ гҒӘгҒ©гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒеӨ§ж°—жҲҗеҲҶгҒӢгӮүгҖҒз”ҹе‘ҪгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒӢгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

SETIгҒЁHabCat

гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ§гҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгӮ’гӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҹгҖҒжңҖгӮӮеӨ§иҰҸжЁЎгҒ«иЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгӮӘгӮәгғһиЁҲз”»гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮгӮӘгӮәгғһиЁҲз”»гҒҜгҖҒйҒёгҒ°гӮҢгҒҹжҒ’жҳҹгҒӢгӮүгҖҒдәәе·Ҙзҡ„гҒӘз„Ўз·ҡдҝЎеҸ·гҒҢзҷәдҝЎгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢдәӢгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҖҒгҒқгӮҢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҢең°зҗғеӨ–ж–ҮжҳҺгҖҚгӮ’жҚңгҒҷдәӢгҒҢзӣ®жЁҷгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒеӨ©ж–ҮеӯҰиҖ…гғ•гғ©гғігӮҜгғ»гғүгғ¬гӮӨгӮҜгҒҢдёӯеҝғгҒЁгҒӘгҒЈгҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжҙ»еӢ•гҒҜеҫҢгҒ«ең°зҗғеӨ–зҹҘзҡ„з”ҹе‘ҪдҪ“жҺўжҹ»(SETI)гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮгӮҝгғјгӮІгғғгғҲгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒең°зҗғгҒ«иҝ‘гҒҸгҖҒзө„жҲҗгҒҢеӨӘйҷҪгҒ«дјјгҒҰгҒ„гӮӢгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒЁгӮЁгғӘгғҖгғҢгӮ№еә§ОөжҳҹгҒ®2гҒӨгҒҢйҒёгҒ°гӮҢгҒҹгҖӮ200жҷӮй–“гҒ«гӮӮеҸҠгҒ¶иҰіжё¬гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҒҢгҖҒдәәе·Ҙзҡ„гҒӘдҝЎеҸ·гӮ’жҚүгҒҲгӮӢдәӢгҒҢеҮәжқҘгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒӢгӮүгҒ®дҝЎеҸ·жҺўзҙўгҒҜеҗҰе®ҡзҡ„гҒ«иҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒЈгҒҹгҖӮ

гҒ—гҒӢгҒ—гҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒёгҒ®й–ўеҝғгҒҜж¶ҲгҒҲгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮ2002е№ҙгҖҒеӨ©ж–ҮеӯҰиҖ…гҒ®Margaret TurnbullгҒЁJill TarterгҒҜгҖҒSETIгҒ®гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ®1гҒӨгҒ§гҒӮгӮӢгғ•гӮ§гғӢгғғгӮҜгӮ№гғ»гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгҒ®ж”ҜжҸҙгҒ®гӮӮгҒЁгҖҒиҝ‘и·қйӣўгҒ«гҒӮгӮӢгҖҒең°зҗғгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘжғ‘жҳҹгӮ’жҢҒгҒЎгҒҶгӮӢжҒ’жҳҹгҒ®дёҖиҰ§HabCatгӮ’еҲ¶дҪңгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®дёҖиҰ§гҒ«гҒҜгҖҒзҗҶи«–зҡ„гҒ«з”ҹе‘ҪгҒҢеұ…дҪҸеҸҜиғҪгҒӘжҒ’жҳҹгҒҜгҖҒзҙ„1дёҮ7000еҖӢгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒе…ғгҒ®гӮөгғігғ—гғ«гҒ®зҙ„10%гӮ’еҚ гӮҒгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮзҝҢе№ҙгҖҒTurnbullгҒҜгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгӮ’еҗ«гӮҖгҖҒеӨӘйҷҪгҒ«дјјгҒҹжҒ’жҳҹ5,000еҖӢгҒӢгӮүгҖҒзү№гҒ«жңүжңӣгҒӘ30еҖӢгӮ’гғ”гғғгӮҜгӮўгғғгғ—гҒ—гҒҹгҖӮгҒқгӮҢгӮүгҒҜгӮўгғ¬гғігғ»гғҶгғ¬гӮ№гӮігғјгғ—гғ»гӮўгғ¬гӮӨгҒ®йӣ»жіўиҰіжё¬гҒ®еҹәзӨҺгҒ®дёҖйғЁгӮ’еҪўжҲҗгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸгҒ гӮҚгҒҶгҖӮ

жғ‘жҳҹзі»

0.6auгҒӢгӮү0.9auгҒ®и·қйӣўгҒ«ең°зҗғеһӢжғ‘жҳҹгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮҢгҒ°ж°ҙгҒҢж¶ІдҪ“гҒ§еӯҳеңЁгҒ—еұ…дҪҸгҒ«йҒ©гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁиҖғгҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒд»®гҒ«жңЁжҳҹеһӢжғ‘жҳҹгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒӘгҒ‘гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒ®жғ‘жҳҹгҒ«гҒҜең°зҗғгҒҢжңЁжҳҹгҒ«е®ҲгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒӘгӮ·гӮ№гғҶгғ гҒҢз„ЎгҒ„гҖӮеӨӘйҷҪзі»гҒ§гҒҜгҖҒгӮЁгғғгӮёгғҜгғјгӮ№гғ»гӮ«гӮӨгғ‘гғјгғҷгғ«гғҲжҲ–гҒ„гҒҜгӮӘгғјгғ«гғҲгҒ®йӣІгҒӢгӮүжқҘгӮӢеҪ—жҳҹгҒҢгҖҒжңЁжҳҹгҒ®еј·гҒ„еј•еҠӣгҒ«гӮҲгӮҠи»ҢйҒ“гӮ’еӨүгҒҲгӮүгӮҢгҒҰең°зҗғгҒЁгҒ®иЎқзӘҒгҒҢеӣһйҒҝгҒ•гӮҢгҒҰжқҘгҒҹеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҒҢгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгӮ’е·ЎгӮӢжғ‘жҳҹгҒ§гҒҜгҒқгҒҶгҒ—гҒҹе°ҸеӨ©дҪ“гҒЁгҒ®жҺҘиҝ‘гғ»иЎқзӘҒгҒҢй »зҷәгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

2012е№ҙ12жңҲ19ж—ҘгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгӮ’5гҒӨгҒ®жғ‘жҳҹгҒҢе…¬и»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдәӢгҒҢзӨәе”ҶгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮжғ‘жҳҹгҒ®жҺЁе®ҡдёӢйҷҗиіӘйҮҸгҒҜгҖҒең°зҗғиіӘйҮҸгҒ®2еҖҚгҒӢгӮү6еҖҚгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒе…¬и»ўе‘ЁжңҹгҒҜ14ж—ҘгҒӢгӮү640ж—ҘгҒ«жёЎгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒқгҒ®гҒҶгҒЎгҒ®1гҒӨгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹeгҒҜгҖҒеӨӘйҷҪгҒӢгӮүең°зҗғгҒҫгҒ§гҒ®и·қйӣўгҒ®зҙ„еҚҠеҲҶгҒ®гҒЁгҒ“гӮҚгӮ’е…¬и»ўгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮП„жҳҹгҒ®е…үеәҰгҒҢеӨӘйҷҪгҒ®52%гҖҒП„жҳҹeгҒҢП„жҳҹгҒӢгӮү0.552auпјҲ2012е№ҙеҪ“жҷӮгҒ®еҖӨпјүйӣўгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒҹгӮҒгҖҒП„жҳҹeгҒҜП„жҳҹгҒӢгӮүең°зҗғгҒ®1.71еҖҚгҒ®ж”ҫе°„гӮ’еҸ—гҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гӮҢгҒҜйҮ‘жҳҹгҒ®1.91еҖҚгӮҲгӮҠгӮӮгӮ„гӮ„е°‘гҒӘгҒ„зЁӢеәҰгҒ«гӮӮй–ўгӮҸгӮүгҒҡгҖҒгҒ„гҒҸгҒӨгҒӢгҒ®з ”究гҒ§гҒҜП„жҳҹeгҒҜгғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғіеҶ…гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҫгҒҹгҖҒгғ—гӮЁгғ«гғҲгғӘгӮіеӨ§еӯҰгӮўгғ¬гӮ·гғңж ЎгҒ®Planetary Habitability LaboratoryгҒ§гҒҜгҖҒгҒқгҒ®еӨ–еҒҙгӮ’е…¬и»ўгҒ—гҖҒП„жҳҹгҒӢгӮүгҒ®ж”ҫе°„гҒҢең°зҗғгҒ®28.5%гҒ—гҒӢгҒӘгҒ„гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹfгӮӮгғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғіеҶ…гҒ«гҒӮгӮӢгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ—гҒӢгҒ—гҒӘгҒҢгӮү2015е№ҙгҒ«гҒҜгҖҒП„жҳҹeгҒҜгғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғігҒ«е…ҘгӮӢгҒҹгӮҒгҒ®жқЎд»¶гӮ’з”ҳгҒҸиҰӢз©ҚгӮӮгӮӢеҝ…иҰҒгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒП„жҳҹfгӮӮгғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғігҒ«е…ҘгҒЈгҒҰгҒӢгӮүгҒ®жңҹй–“гҒҢжҺЁе®ҡ10е„„е№ҙгҒЁзҹӯгҒ„гҒ“гҒЁгҒӢгӮүгҖҒең°зҗғеӨ–з”ҹе‘ҪдҪ“гҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢиҰӢиҫјгҒҝгҒҜи–„гҒ„гҒЁгҒҷгӮӢз ”з©¶гӮӮзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹзі»гҒ®гғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғігҒҜгҖҒП„жҳҹгҒӢгӮүгҒҜ0.55auгҒӢгӮү1.16auйӣўгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

2017е№ҙ8жңҲгҖҒгҒқгӮҢгҒҫгҒ§гҒ®5гҒӨгҒ®жғ‘жҳҹеҖҷиЈңгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒеӨ–еҒҙгҒ®П„жҳҹeгҒЁП„жҳҹfгҒ®еӯҳеңЁгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒҫгҒҹеҶ…еҒҙгҒ®3гҒӨгҒ®жғ‘жҳҹеҖҷиЈңпјҲП„жҳҹb, c, dпјүгҒ«еҜҫеҝңгҒҷгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹиҰ–з·ҡйҖҹеәҰгҒ®еӨүеӢ•гҒҜгҖҒеҪ“еҲқиҖғгҒҲгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒ®гҒЁгҒҜз•°гҒӘгӮӢ2гҒӨгҒ®жғ‘жҳҹгҒ«еҜҫеҝңгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢеҲҶгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠП„жҳҹb, c, dгҒҜе®ҹеңЁгҒ—гҒӘгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒҸгҒӘгӮҠгҖҒд»ЈгӮҸгӮҠгҒ«2гҒӨгҒ®жғ‘жҳҹгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹgгғ»гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹhгҒҢжғ‘жҳҹеҖҷиЈңгҒ«еҠ гҒҲгӮүгӮҢгҒҹгҖӮП„жҳҹg, hгҒ®дёӢйҷҗиіӘйҮҸгҒҜгҒЁгӮӮгҒ«ең°зҗғгҒ®2еҖҚд»ҘдёӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеІ©зҹіжғ‘жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҖӮ

2019е№ҙгҖҒж–°гҒҹгҒ«жғ‘жҳҹеҖҷиЈңгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹiгҒҢеӯҳеңЁгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®жғ‘жҳҹеҖҷиЈңгҒҜгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹзі»гҒ§дёҖз•ӘеӨ–еҒҙгҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹe

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹeгҒҜгҖҒгӮұгғғгӮҜеӨ©ж–ҮеҸ°гҒ®HIRESгҖҒгӮўгғігӮ°гғӯгғ»гӮӘгғјгӮ№гғҲгғ©гғӘгӮўгғіжғ‘жҳҹжҺўжҹ»пјҲAADSпјүгҖҒй«ҳзІҫеәҰиҰ–з·ҡйҖҹеәҰзі»еӨ–жғ‘жҳҹжҺўжҹ»иЈ…зҪ®пјҲHARPSпјүгҒ«гӮҲгӮӢгғүгғғгғ—гғ©гғјеҲҶе…үжі•иҰіжё¬гҒ§гҖҒеӯҳеңЁгҒҢзӨәе”ҶгҒ•гӮҢгҒҹгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹзі»гҒ®з¬¬4жғ‘жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе…¬и»ўе‘ЁжңҹгҒҜ168ж—ҘгҒ§гҖҒП„жҳҹгҒӢгӮүгҒ®и·қйӣўгҒҜ0.552auгҖҒдёӢйҷҗиіӘйҮҸгҒҜең°зҗғгҒ®4.3еҖҚгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮи»ҢйҒ“иҰҒзҙ гҒЁиіӘйҮҸд»ҘеӨ–гҒ®гҖҒжғ‘жҳҹгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжҖ§иіӘгҒҜгҒ»гҒЁгӮ“гҒ©зҹҘгӮүгӮҢгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮгӮ№гғјгғ‘гғјгӮўгғјгӮ№гҒ®жңҖе°ҸиіӘйҮҸгҒҢең°зҗғгҒ®5еҖҚгҒ®гҒҹгӮҒгҖҒП„жҳҹeгҒҜгҖҒең°зҗғгҒ«дјјгҒҹеІ©зҹіжғ‘жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҖӮең°зҗғгҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеӨ§ж°—гӮ„жё©е®ӨеҠ№жһңгӮ’жҢҒгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҒЁд»®е®ҡгҒҷгӮӢгҒЁгҖҒиЎЁйқўжё©еәҰгҒҜ68в„ғгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

еҪ“жҷӮгҒҜжғ‘жҳҹеҖҷиЈңгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒ2017е№ҙ8жңҲгҒ«гҖҒгҒқгҒ®еӯҳеңЁгҒҢзўәиӘҚгҒ•гӮҢгҒҹдәӢгҒҢзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®зҷәиЎЁгҒ§гҖҒП„жҳҹгҒӢгӮүгҒ®и·қйӣўгҒҜ0.538auгҖҒдёӢйҷҗиіӘйҮҸгҒҜең°зҗғгҒ®3.93еҖҚгҒ«ж”№гӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹf

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹfгӮӮгҖҒHIRESгҖҒAADSгҖҒHARPSгҒ«гӮҲгӮӢиҰіжё¬гҒ§гҖҒеӯҳеңЁгҒҢзӨәе”ҶгҒ•гӮҢгҒҹгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹзі»гҒ®з¬¬5жғ‘жҳҹгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮеәғгҒҸиҰӢз©ҚгӮӮгҒЈгҒҹгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®гғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғігҒ«дҪҚзҪ®гҒҷгӮӢдәӢгҒӢгӮүжіЁзӣ®гҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е…¬и»ўе‘ЁжңҹгҒҜзҙ„640ж—ҘгҒ§гҖҒП„жҳҹeгҒЁеҗҢгҒҳгҒҸгҖҒи»ҢйҒ“иҰҒзҙ гҒЁиіӘйҮҸд»ҘеӨ–гҒ®жғ‘жҳҹгҒ«й–ўгҒҷгӮӢжҖ§иіӘгҒҜжҳҺгӮүгҒӢгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒ„гҒӘгҒ„гҖӮжғ‘жҳҹеҖҷиЈңгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹ2012е№ҙгҒ®зҷәиЎЁгҒ§гҒҜгҖҒдёӢйҷҗиіӘйҮҸгҒҜең°зҗғгҒ®6.6еҖҚгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ2017е№ҙ8жңҲгҒ®зҷәиЎЁгҒ§гҖҒП„жҳҹeгҒЁе…ұгҒ«гҒқгҒ®еӯҳеңЁгҒҢзўәе®ҡгҒ—гҖҒдёӢйҷҗиіӘйҮҸгҒҜП„жҳҹeгҒЁеҗҢгҒҳгҖҒең°зҗғгҒ®3.93еҖҚгҒЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

еЎөеҶҶзӣӨ

2004е№ҙгҖҒJane GreavesгҒҢзҺҮгҒ„гӮӢгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҒ®з ”究гғҒгғјгғ гҒҢгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ«гҖҒе°Ҹжғ‘жҳҹгӮ„еҪ—жҳҹгҒҢеӨӘйҷҪзі»гҒ®10еҖҚд»ҘдёҠгӮӮеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢдәӢгӮ’зҷәиҰӢгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҖӨгҒҜгҖҒеҶҶзӣӨдёӯгҒ®е°ҸеӨ©дҪ“гҒҢиЎқзӘҒгҒ—гҒҹеҫҢгҒ«еҪўжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢеҶ·гҒҹгҒ„еЎөгҒ®еҶҶзӣӨгӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢдәӢгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұӮгӮҒгӮүгӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еЎөеҶҶзӣӨгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгӮ’е…¬и»ўгҒҷгӮӢжғ‘жҳҹгҒ§гҒҜгҖҒең°зҗғгҒ®10еҖҚд»ҘдёҠгҒ®й »еәҰгҒ§еӨ©дҪ“иЎқзӘҒгҒҢиө·гҒ“гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҖҒжғ‘жҳҹгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢз”ҹж…Ӣзі»гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮGreavesгҒҜгҖҒгҖҢгҒ©гҒ®жғ‘жҳҹгӮӮгҖҒжҒҗз«ңгӮ’жү•жӢӯгҒ—гҒҹгҒЁжҖқгӮҸгӮҢгӮӢгӮөгӮӨгӮәгҒ®е°ҸеӨ©дҪ“гҒЁгҖҒдёҖе®ҡгҒ®й »еәҰгҒ§иЎқзӘҒгҒҷгӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„гҖҚгҒЁжҢҮж‘ҳгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘй »з№ҒгҒӘеӨ©дҪ“иЎқзӘҒгҒҜгҖҒз”ҹж…Ӣзі»гӮ„з”ҹзү©еӨҡж§ҳжҖ§гҒ«еӨ§гҒҚгҒӘеҪұйҹҝгӮ’дёҺгҒҲгӮӢгҒҢгҖҒд»®гҒ«е·ЁеӨ§гӮ¬гӮ№жғ‘жҳҹгҒҢеӯҳеңЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮҢгҒ°гҖҒгҒқгҒЎгӮүгҒ«еҪ—жҳҹгӮ„е°ҸеӨ©дҪ“гӮ’еҜ„гҒӣд»ҳгҒ‘гҒҰгҖҒең°зҗғгӮөгӮӨгӮәгҒ®жғ‘жҳҹгҒёгҒ®иЎқзӘҒгҒ®й »еәҰгӮ’дёӢгҒ’гӮӢеҸҜиғҪжҖ§гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®еЎөеҶҶзӣӨгҒҜгҖҒгӮ№гғҡгӮҜгғҲгғ«гҒ®йҒ иөӨеӨ–з·ҡйғЁеҲҶгҒ«зҸҫгӮҢгӮӢгҖҒеҶҶзӣӨгҒӢгӮүгҒ®ж”ҫе°„гӮ’жё¬е®ҡгҒҷгӮӢдәӢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒзҷәиҰӢгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮеҶҶзӣӨгҒҜгҖҒжҒ’жҳҹгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҒ—гҒҰеҜҫз§°зҡ„гҒӘж§ӢйҖ гҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒеӨ–еҫ„гҒҜгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒӢгӮү55auйӣўгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮП„жҳҹгҒ«иҝ‘гҒ„гҖҒжё©еәҰгҒҢй«ҳгҒ„й ҳеҹҹгҒӢгӮүгҒ®иөӨеӨ–з·ҡйҮҸгҒҢе°‘гҒӘгҒ„гҒ®гҒҜгҖҒеҶ…еҫ„гҒҢзҙ„10auгҒ§гҒӮгӮӢдәӢгӮ’иЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгӮҢгҒ«еҜҫгҒ—гҒҰгҖҒеӨӘйҷҪзі»гҒ®гӮЁгғғгӮёгғҜгғјгӮ№гғ»гӮ«гӮӨгғ‘гғјгғҷгғ«гғҲгҒҢ30пҪһ50auгҒ«еәғгҒҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘеЎөеҶҶзӣӨгҒҢй•·жңҹй–“гҒ«жёЎгҒЈгҒҰз¶ӯжҢҒгҒ•гӮҢгӮӢгҒ«гҒҜгҖҒеӨ§иҰҸжЁЎгҒӘеӨ©дҪ“иЎқзӘҒгҒҢй »з№ҒгҒ«зҷәз”ҹгҒ—гҒӘгҒ„гҒЁгҒ„гҒ‘гҒӘгҒ„гҖӮеҶҶзӣӨгҒ®еӨ§йғЁеҲҶгҒҜгҖҒ35пҪһ50auгҒ«йӣҶдёӯгҒ—гҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгғҸгғ“гӮҝгғ–гғ«гӮҫгғјгғігҒӢгӮүгҒҜеӨ§гҒҚгҒҸеӨ–гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒ“гҒ®и·қйӣўгҒ§гҒ®еЎөеҶҶзӣӨгҒ®йӣҶдёӯгҒҜгҖҒгӮ«гӮӨгғ‘гғјгғҷгғ«гғҲгҒ«йЎһдјјгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒҜгҖӮжҒ’жҳҹе‘ЁиҫәгҒ®еҶҶзӣӨгҒҢгҖҒеҪўжҲҗгҒӢгӮүжҷӮй–“гҒҢзөҢйҒҺгҒҷгӮӢгҒ«гҒӨгӮҢгҒҰгҖҒеҝ…гҒҡж¶ҲеӨұгҒ—гҒҰгҒ„гҒҸиЁігҒ§гҒҜгҒӘгҒ„дәӢгӮ’зӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨ§гҒҚгҒӘеЎөеҶҶзӣӨгҒҢгҒӮгӮӢдәӢгҒҜгҖҒеӨӘйҷҪгҒ«дјјгҒҹжҒ’жҳҹгҒ®е‘ЁиҫәгҒ§гҒҜзҸҚгҒ—гҒ„дәӢгҒ§гҒҜз„ЎгҒ„еҸҜиғҪжҖ§гӮӮзӨәгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹгҒ®еЎөеҶҶзӣӨгҒҜгҖҒеЎөеҶҶзӣӨгӮ’жҢҒгҒӨиҝ‘йҡЈгҒ®жҒ’жҳҹгӮЁгғӘгғҖгғҢгӮ№еә§ОөжҳҹгӮҲгӮҠгӮӮ20еҲҶгҒ®1гҒ®иҰҸжЁЎгҒ«еҸҺгҒҫгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮеӨӘйҷҪгҒ®е‘ЁгӮҠгҒ«гҖҒе°ҸеӨ©дҪ“гҒӘгҒ©гҒ®еЎөеҶҶзӣӨгҒҢгҒ»гҒјз„ЎгҒ„гҒ®гҒҢгҖҒзҸҚгҒ—гҒ„гҒ®гҒӢгӮӮгҒ—гӮҢгҒӘгҒ„гҖӮгҒӮгӮӢз ”з©¶гғҒгғјгғ гҒҜгҖҒеӨӘйҷҪгҒҢеҪўжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®й ғгҖҒеҲҘгҒ®жҳҹгҒ«иҝ‘гҒҘгҒҚгҖҒеҪ—жҳҹгҒЁе°ҸеӨ©дҪ“гҒ®еӨ§йғЁеҲҶгҒҢеҘӘгӮҸгӮҢгҒҹгҒӢгӮүгҒ гҒЁдё»ејөгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮиЎқзӘҒгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒзө¶гҒҲй–“гҒӘгҒҸеЎөгҒҢз”ҹжҲҗгҒ•гӮҢгӮӢжҒ’жҳҹгҒ§гҒҜгҖҒжғ‘жҳҹгҒ®еҪўжҲҗгҒҢгӮҲгӮҠе®№жҳ“гҒ«гҒӘгӮӢгҒЁгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

дҪңе“Ғ

и„ҡжіЁ

жіЁйҮҲ

еҮәе…ё

й–ўйҖЈй …зӣ®

- иҝ‘гҒ„жҒ’жҳҹгҒ®дёҖиҰ§

еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ

- SolStation.com Tau Seti пјҲиӢұиӘһпјү

- гҒҸгҒҳгӮүеә§П„жҳҹ - Wikisky: DSS2гҖҒSDSSгҖҒGALEXгҖҒIRASгҖҒHОұгҖҒXз·ҡгҖҒеӨ©дҪ“еҶҷзңҹгҖҒеӨ©дҪ“ең°еӣігҖҒиЁҳдәӢгҒЁеҶҷзңҹ