KDA-6は、川崎造船所飛行機工場(後の川崎航空機工業)が大日本帝国陸軍向けに試作した偵察機。機体名称にある「KDA」は、「Kawasaki Dockyard, Army」を略したものである。

概要

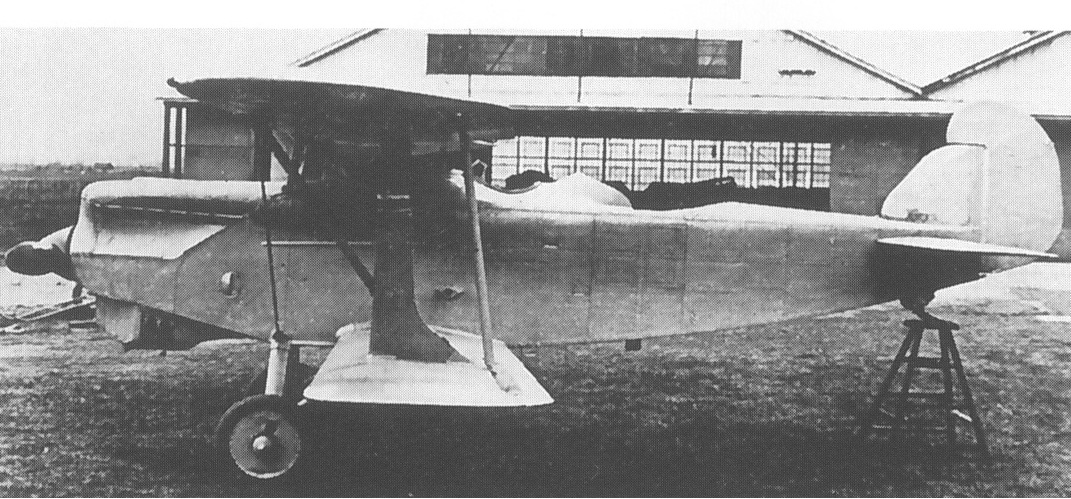

1930年(昭和5年)11月、川崎は陸軍向けの新型偵察機として自主的にKDA-6を計画し、当時ドイツから川崎に招聘されていたリヒャルト・フォークト技師を設計主務者、土井武夫技師を補佐として設計を開始した。KDA-6は複座戦闘機並みの運動性と偵察機としての航続性を両立させることを目標としており、設計は九二式戦闘機(KDA-5)の開発経験を元に複座化・大型化を行ったものになった。機体はほぼ全金属製の複葉機で、翼の一部が羽布張り。降着装置は固定脚。

設計は1931年(昭和6年)8月に完了、同年10月に試作機1機が完成した。試作機は各務原で川崎側の飛行試験に従事した後、1932年(昭和7年)2月に立川で陸軍による審査を受けている。審査結果は良好なものだったが、当時の陸軍はメーカーごとの製造機種の割当を固定していたため、それに従っていないKDA-6を制式採用することはなかった。なお、陸軍は審査時にKDA-6を八八式改良偵察機と呼称しており、八八式偵察機(KDA-2)の改良型として扱っていた。

その後、試作機は改造後に朝日新聞社に払い下げられて通信機として用いられたが、着陸事故を起こした際に第二次改造を受けた。この2度に渡る改造によって、エンジンの換装や密閉風防の追加、降着装置および燃料タンクの設計変更が行われている。なお、第二次改造完了後、1934年(昭和9年)8月下旬に朝日新聞社に再納入された際に、名称がA-6型通信機に変更された。その後、A-6は原稿輸送などに使用されたほか、1934年9月6日には華北訪問高速連絡飛行に用いられ、大阪 - 京城 - 北京間の1,910 kmを9時間47分で翔破している。

また、KDA-6の設計は九三式単発軽爆撃機(KDA-7)の基礎となっている。

諸元

脚注

出典

- 野沢正『日本航空機総集 川崎篇』出版協同社、1960年、68 - 72頁。全国書誌番号:53009887。

- 野原茂『日本陸海軍試作/計画機 1924〜45』グリーンアロー出版社、1999年、22頁。ISBN 978-4-7663-3292-6。