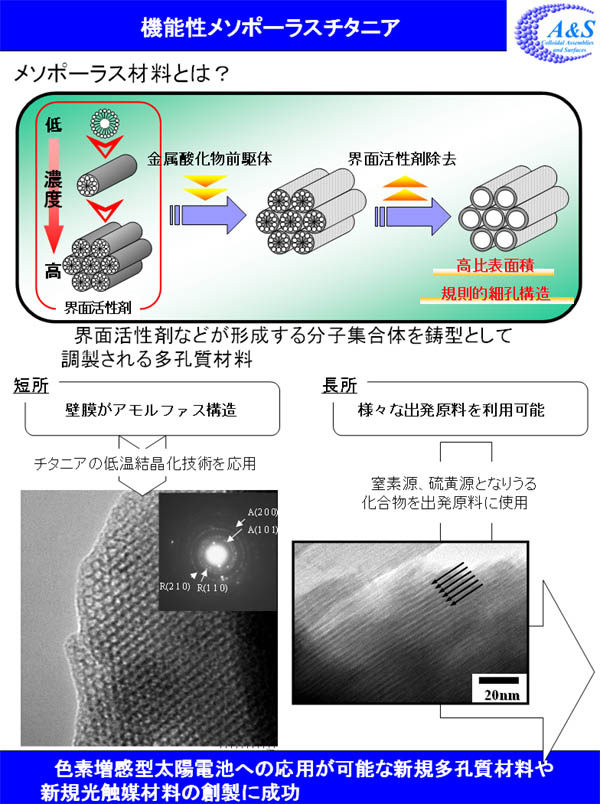

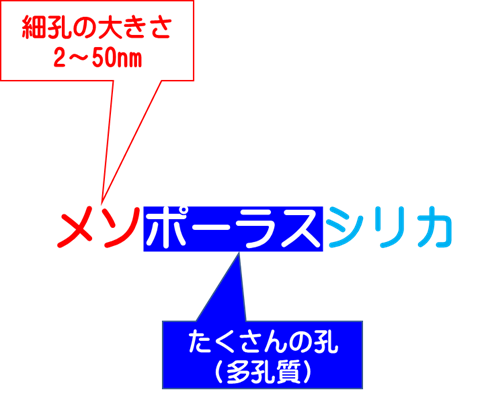

メソポーラス材料 (メソポーラスざいりょう、英: mesoporous material) は、細孔の直径が 2 nm から 50 nm の多孔質材料である。

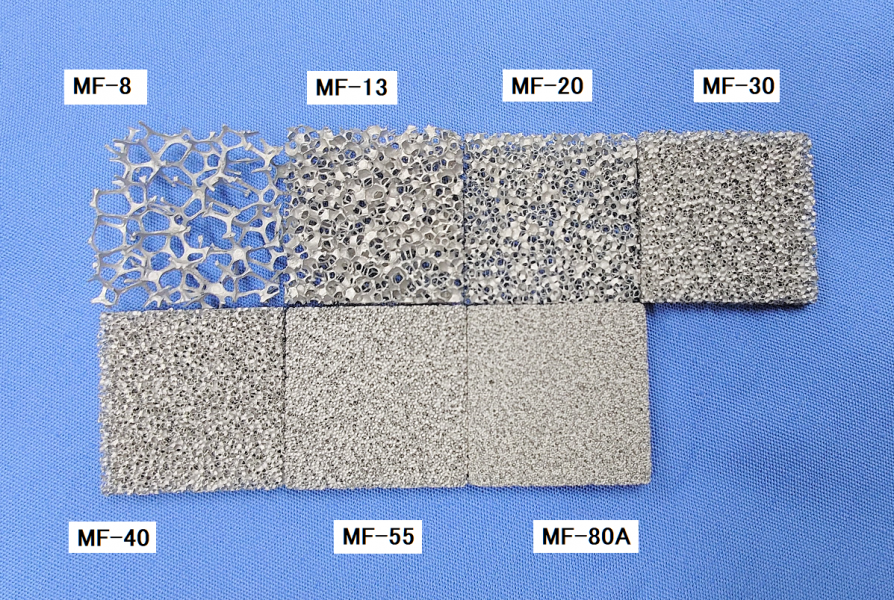

多孔質材料は細孔の大きさに応じていくつかの種類に分類される。IUPACの表記によると、細孔の直径が 2 nm 未満のものはミクロポーラス材料 (microporous material) 、50 nm より大きいものはマクロポーラス材料 (macroporous material) とされ、メソポーラス材料はその中間にあたる。

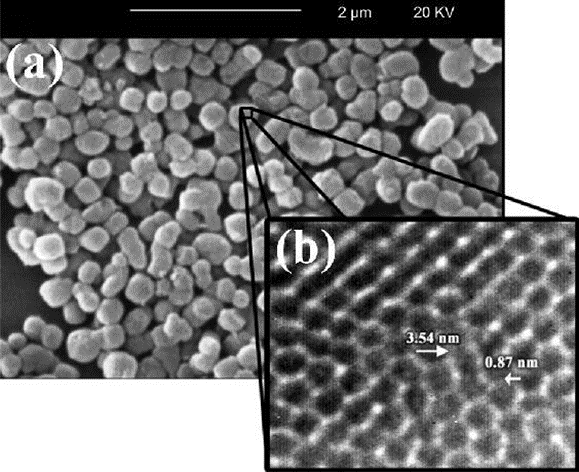

メソポーラス材料の代表例として、同じような大きさの微細なメソ細孔を持つ二酸化ケイ素(メソポーラスシリカ)や酸化アルミニウムが挙げられる。メソポーラスな、ニオブ、タンタル、チタン、ジルコニウム、セリウム、スズの各酸化物も報告されている。IUPACによると、メソポーラス材料には、秩序立ったメソ構造を持つものもあれば、無秩序なメソ構造を持つものもある。イオン結晶の物質では、メソポーラスな構造は単位格子の数を著しく制限するため、固体の化学的性質を大きく変化させる。例えば、電気活性物質にメソポーラス材料を使った電池の性能は、そうでないものと比べ、大きく異なっている。

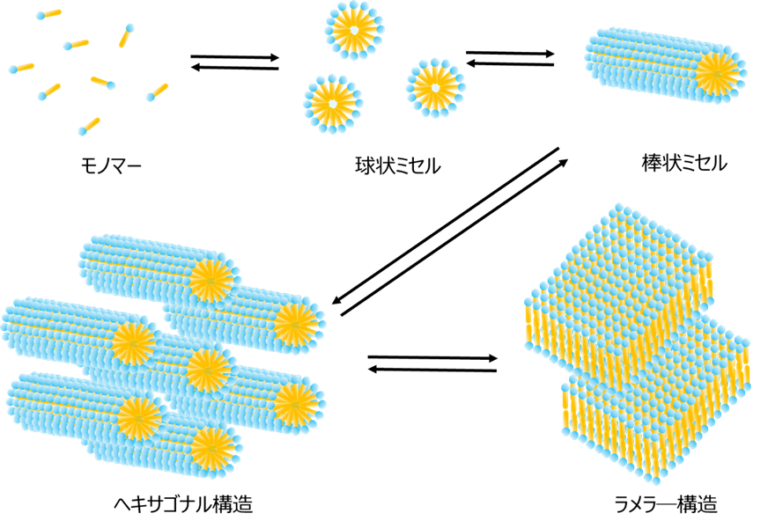

1970年ごろに、メソポーラス材料やメソポーラスシリカの生成方法についての特許が取られており、1968年に発表されたストーバー法に基づく方法は、 2015年現在でも使われている。特許が取られていたことはほとんど気づかれておらず、1997年に再び公表された。1990年には、独立に、日本の研究者によって、メソポーラスシリカナノ粒子 (mesoporous silica nanoparticles, MSNs) が合成された。 メソポーラスシリカナノ粒子は、後にモービル・コーポレーション(現エクソンモービル)の研究所でも合成され、MCM-41と名付けられた。

それ以来、この分野の研究は着実に発展していて、触媒反応、吸着、ガス検知、イオン交換、光学、太陽光発電への応用が期待されている。

「メソポーラス」という語は、他の文脈では異なった意味で定義されることがある。例えば、土壌のような多孔な集合体についての文脈では、「メソポーラス」は 30 μm から 75 μm の大きさの空洞として定義される。

脚注

関連項目

- 多孔質材料

- ナノポーラス材料

- メソポーラスシリカ

- 二酸化ケイ素