еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈпјҲгҒҠгҒҠгҒ•гҒӢгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјгҒ“гҒҶгҒҚгӮҮгҒҶгҒҢгҒҸгҒ гӮ“гҖҒOsaka Philharmonic OrchestraпјүгҒҜгҖҒеӨ§йҳӘеёӮиҘҝжҲҗеҢәеІёйҮҢгҒ«жң¬жӢ ең°гӮ’зҪ®гҒҸгҖҒж—Ҙжң¬гӮ’д»ЈиЎЁгҒҷгӮӢгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®гҒІгҒЁгҒӨгҖӮж„ӣз§°гҖҢеӨ§гғ•гӮЈгғ«пјҲгҒ гҒ„гғ•гӮЈгғ«пјүгҖҚгҖӮж—Ҙжң¬гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©йҖЈзӣҹжӯЈдјҡе“ЎгҖӮе…¬зӣҠзӨҫеӣЈжі•дәәеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјеҚ”дјҡгҒҢз·ЁжҲҗгҒ—гҖҒдәӢжҘӯгӮ’иЎҢгҒЈгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

жҰӮиҰҒ

гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«гҒ§гҒ®е№ҙй–“10еӣһгҒ®е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ®гҒ»гҒӢгҖҒгғ¬гӮігғјгғҮгӮЈгғігӮ°гӮӮжҙ»зҷәгҒ«иЎҢгҒҶгҖӮиҘҝжҲҗеҢәеІёйҮҢгҒ«е°Ӯз”Ёз·ҙзҝ’е ҙгҖҢеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдјҡйӨЁгҖҚгӮ’жҢҒгҒЎгҖҒй•·е№ҙгҒ«гӮҸгҒҹгӮҠгҖҢеӨ§гғ•гӮЈгғ«пјҲгҒ гҒ„гғ•гӮЈгғ«пјүгҖҚгҒ®ж„ӣз§°гҒ§иҰӘгҒ—гҒҫгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮе…¬ејҸгӮөгӮӨгғҲгҒ®гҖҢгғ—гғӯгғ•гӮЈгғјгғ«гҖҚгҒ«жҺІијүгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гҒҹиЁҳдәӢгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒгҖҢж—Ҙжң¬гҒ§дёҖз•ӘеӨҡгҒҸгғ¬гӮігғјгғүгҖҒCDгӮ’зҷәиЎЁгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҖҚгҖӮ

еүөз«ӢиҖ…пјҲзҸҫгғ»еүөз«ӢеҗҚиӘүжҢҮжҸ®иҖ…пјүжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҷӮд»ЈгҒ«гҖҒгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгӮ„гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒӘгҒ©гҒ®дәӨйҹҝжӣІгҒ®жј”еҘҸгҒ§е…ЁеӣҪзҡ„гҒ«зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ1975е№ҙ10жңҲ12ж—ҘгғӘгғігғ„йғҠеӨ–гҒ®иҒ–гғ•гғӯгғјгғӘгӮўгғіж•ҷдјҡгҒ§гҒ®гғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬7з•ӘгӮ„гҖҒ1994е№ҙ7жңҲ24ж—ҘгӮөгғігғҲгғӘгғјгғӣгғјгғ«гҒ§гҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬8з•ӘгҒӘгҒ©гҒ®жј”еҘҸгҒ®еӨҡгҒҸгҒҜгҖҒд»Ҡж—ҘгҒ§гӮӮCDгҒ§иҒҙгҒҸгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

2003е№ҙгҖҒеӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгҒҢйҹіжҘҪзӣЈзқЈгҒ«е°ұд»»гҒ—гҖҒеҗҢе№ҙ5жңҲ9ж—ҘгҒҠгӮҲгҒі10ж—ҘгҒ®гӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«гҒ§гҒ®йҹіжҘҪзӣЈзқЈе°ұд»»жҠ«йңІжј”еҘҸдјҡгҒ§гғһгғјгғ©гғјдәӨйҹҝжӣІз¬¬2з•ӘгҖҢеҫ©жҙ»гҖҚгҖҒ2005е№ҙ3жңҲ20ж—ҘгӮөгғігғҲгғӘгғјгғӣгғјгғ«гҒ§гҒ®е°ұд»»еҫҢеҲқгҒ®жқұдә¬е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ§гғһгғјгғ©гғјз¬¬6з•ӘгҖҢжӮІеҠҮзҡ„гҖҚгӮ’еҸ–гӮҠдёҠгҒ’гҖҒгҒ„гҒҡгӮҢгӮӮеӨ§жҲҗеҠҹгӮ’еҸҺгӮҒгҒҹгҖӮеӨ§жӨҚгҒ®жҢҮжҸ®гҒ§гҖҒе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ§гҒҜжј”еҘҸдјҡеҪўејҸгҒ®гӮӘгғҡгғ©пјҲгҖҺгӮөгғ гӮҪгғігҒЁгғҮгғӘгғ©гҖҸпјҲ2004е№ҙпјүгҖҒгҖҺгғҲгӮ№гӮ«гҖҸпјҲ2005е№ҙпјүпјүгӮӮжҠ«йңІгҒ—гҒҹгҒ»гҒӢгҖҒиҝ‘д»ЈжӣІгҒӘгҒ©гӮӮгҒЁгӮҠгҒӮгҒ’гҒҹгҖӮ

жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҷӮд»ЈгҒӢгӮүгҖҒгғЁгғјгғӯгғғгғ‘пјҲгҒЁгӮҠгӮҸгҒ‘гғүгӮӨгғ„гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўпјүгҒ®гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®йҹігҒ«йҖЈгҒӘгӮӢгҒ„гӮҸгӮҶгӮӢгҖҢеӨ§гғ•гӮЈгғ«гӮөгӮҰгғігғүгҖҚгҒ§зҹҘгӮүгӮҢгӮӢгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒжңқжҜ”еҘҲйҡҶжҷӮд»ЈгҒ®жңҖеҫҢгҒҜгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«еІЎз”°иӢұжІ»гҒЁжў…жІўе’ҢдәәгҖҒ第2гғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігҒ®йҰ–еёӯгҒ«и—Өдә•е…ҒдәәгӮ’ж“ҒгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгҖӮ2004е№ҙ9жңҲгҒӢгӮүгҖҒжў…жІўгҒ«еҠ гҒҲгҖҒйҰ–еёӯгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгғӯгғҗгғјгғҲгғ»гғҖгғҙгӮЈгғүгғҙгӮЈгғҒпјҲRobert DavidovichпјүгҖҒйҰ–еёӯе®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјй•·еҺҹе№ёеӨӘгҒҢе°ұд»»гҖӮ2006е№ҙ4жңҲгҒӢгӮүгҖҒйҰ–еёӯгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјй•·еҺҹгҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјжў…жІўгҒ®дҪ“еҲ¶гҒ«гҒӘгӮҠгҖҒеҠ гҒҲгҒҰ2009е№ҙ11жңҲгҒӢгӮүеҙ”ж–ҮжҙҷгҒҢе…ҘеӣЈгҖҒе®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«е°ұд»»гҖӮжў…жІўгҒҜ2010е№ҙ2жңҲгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰйҖҖеӣЈгҖӮ

2012е№ҙ3жңҲгҖҒеӨ§жӨҚгҒҢйҹіжҘҪзӣЈзқЈгӮ’йҖҖд»»гҖҒеҗҢжҷӮгҒ«й•·еҺҹгӮӮйҖҖеӣЈгҒ—гҒҹгҖӮеӨ§жӨҚгҒҜгҖҒйҹіжҘҪзӣЈзқЈгҒҜйҖҖд»»гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гҒ®гҖҒгҖҢжЎӮеҶ жҢҮжҸ®иҖ…гҖҚгҒЁгҒ—гҒҰеј•гҒҚз¶ҡгҒҚеӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒЁгҒ®й–ўдҝӮгӮ’дҝқгҒӨгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮеҗҢе№ҙ9жңҲгҖҒз”°йҮҺеҖүйӣ…з§ӢгҒҢзү№еҲҘе®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«гҖҒжёЎиҫәзҫҺз©ӮгҒҢгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢе°ұд»»гҖӮ

2014е№ҙ4жңҲгҖҒдә•дёҠйҒ“зҫ©гҒҢйҰ–еёӯжҢҮжҸ®иҖ…гҒ«гҖҒз”°йҮҺеҖүйӣ…з§ӢгҒҢйҰ–еёӯгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢе°ұд»»гҖӮеҗҢе№ҙ12жңҲгҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјжёЎиҫәзҫҺз©ӮгҒҢйҖҖеӣЈгҖӮ

2016е№ҙ4жңҲгҖҒи§’з”°йӢјдә®гҒҢжҢҮжҸ®иҖ…гҒ«е°ұд»»гҖӮ

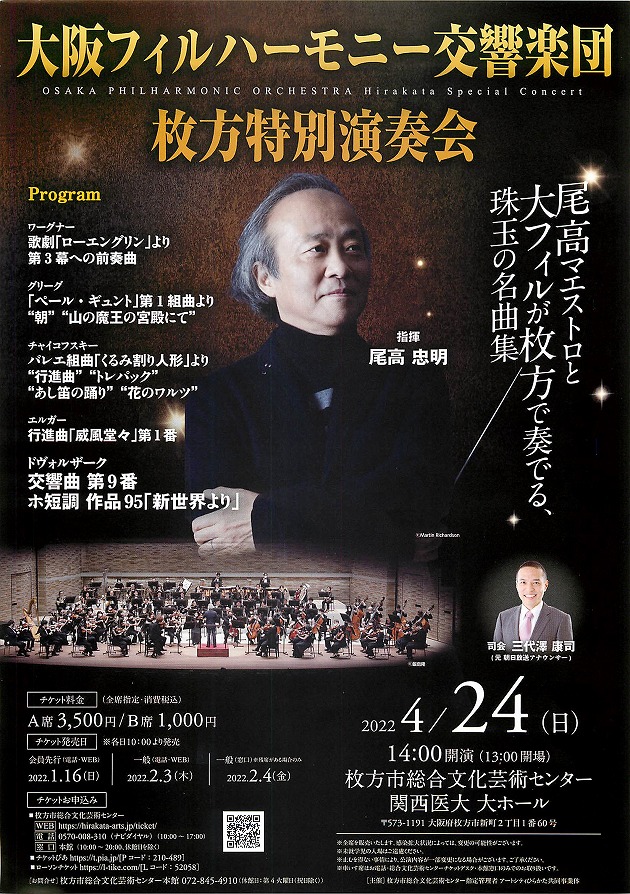

2017е№ҙ3жңҲгҖҒдә•дёҠйҒ“зҫ©гҒҢйҰ–еёӯжҢҮжҸ®иҖ…гӮ’йҖҖд»»гҖҒеҗҢе№ҙ4жңҲгҖҒе°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒҢгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгғ»гӮўгғүгғҙгӮЎгӮӨгӮ¶гғјгҒ«е°ұд»»гҖӮ

2018е№ҙ4жңҲгҖҒе°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒҢ第3д»ЈйҹіжҘҪзӣЈзқЈгҒ«е°ұд»»гҖӮ

2021е№ҙ3жңҲгҖҒжҢҮжҸ®иҖ…гҖҒи§’з”°йӢјдә®гҒҢйӣўд»»гҒҷгӮӢгҖӮеҫҢз¶ҷгҒҜжұәгҒҫгӮүгҒӘгҒ„гҒҫгҒҫжҢҮжҸ®иҖ…з©әеёӯгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮ

2025е№ҙ4жңҲгҖҒжқҫжң¬е®—еҲ©йҹіпјҲгҒ—гӮ…гҒҶгӮҠгҒІгҒЁпјүгҒҢжҢҮжҸ®иҖ…гҒ«жұәе®ҡгҖӮд»»жңҹгҒҜ2028е№ҙ3жңҲгҒҫгҒ§гҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒеӨ§гғ•гӮЈгғ«гғЎгғігғҗгғјгҒ§зөҗжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгҖҢгғ–гғ«гғјгғЎгғігӮҜгӮЎгғ«гғҶгғғгғҲгҖҚгҖҒгҖҢQuartetto RoSSoгҖҚгҖҒгҖҢQuartet йӣ…гҖҚгҖҒгҖҢгӮўгғігӮөгғігғ–гғ«гҖҢејҗгҖҚгҖҚгӮ„гҖҒеӨ§гғ•гӮЈгғ«гғЎгғігғҗгғјд»ҘеӨ–гҒ®еҘҸиҖ…гӮӮеҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҢгғҷгғ«гғӘгғігғҲгғӘгӮӘгҖҚгҖҒгҖҢгӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«ејҰжҘҪеҗҲеҘҸеӣЈгӮ№гғҲгғӘгғігӮ°гӮҜгӮӨгғігғҶгғғгғҲгҖҚгҖҒгҖҢгӮӘгғ«гғ•гӮ§гӮӘжңЁз®Ўдә”йҮҚеҘҸеӣЈгҖҚгҖҒеӨ§гғ•гӮЈгғ«гғЎгғігғҗгғјгҒҢеҸӮеҠ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖҢгӮҜгӮЎгғ«гғҶгғғгғҲеҮңгҖҚгҒӘгҒ©гҖҒеӨҡгҒҸгҒ®е®ӨеҶ…еҗҲеҘҸеӣЈгҒҢзөҗжҲҗгҒ•гӮҢгҒҰгҖҒдёӯгҒ«гҒҜжқұдә¬е…¬жј”гӮ’иЎҢгҒҶеҗҲеҘҸеӣЈгӮӮгҒӮгӮӢгҒӘгҒ©гҖҒжҙ»зҷәгҒӘжј”еҘҸжҙ»еӢ•гӮ’з¶ҡгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

е№ҙиӯң

гҖҗ гҒ“гҒ®зҜҖгҒҜгҖҢйӣ‘еӨҡгҒӘеҶ…е®№гҒ®зҫ…еҲ—гҖҚгҒ§гҒҜгҒӘгҒҸгҖҒе№ҙиӯңгҒ§гҒҷгҖӮе№ҙиӯңеҪўејҸгҒ«гӮҲгӮӢиЁҳиҝ°гҒҜгҖҒиҠёиғҪдәәзӯүгҒ®й …зӣ®гҒ«еӨҡгҒҸиҰӢгӮүгӮҢгӮӢгӮӮгҒ®гҒ§гҒҷгҖӮ гҖ‘

- 1947е№ҙ жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒЁйҲҙжңЁеүӣгӮүй–ўиҘҝзөҢжёҲдәәгҒ®е°ҪеҠӣгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒй–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒЁгҒ—гҒҰиЁӯз«ӢгҖӮ

- 1жңҲ17ж—Ҙ еүҚе№ҙгҒ®10жңҲгҒ«жәҖе·һгҒӢгӮүеј•гҒҚжҸҡгҒ’гҒҰгҒҚгҒҹгҒ°гҒӢгӮҠгҒ®жңқжҜ”еҘҲйҡҶгӮ’дёӯеҝғгҒ«гҖҒеӨ§йҳӘж”ҫйҖҒз®ЎејҰжҘҪеӣЈпјҲеӨ§йҳӘдёӯеӨ®ж”ҫйҖҒеұҖпјҲзҸҫеңЁгҒ®NHKеӨ§йҳӘж”ҫйҖҒеұҖпјүжүҖеұһгҒ®гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©пјүгҖҒе®қеЎҡжӯҢеҠҮеӣЈгҖҒдә¬йғҪеӨ§еӯҰгҒ®еҗ„гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®дё»иҰҒгғЎгғігғҗгғјзҙ„70еҗҚгҒҢеӨ§йҳӘдёӯеӨ®ж”ҫйҖҒеұҖгҒ«зөҗйӣҶгҒ—гҖҒж–°гҒ—гҒ„гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©зөҗжҲҗгҒ®ж„ҸжҖқиЎЁжҳҺгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮгҒ„гӮҸгҒ°еӨ§гғ•гӮЈгғ«гҖҢж——жҸҡгҒ’гҖҚгҒ®ж—ҘгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

- 3жңҲдёӯж—¬ ж–°гҒ—гҒҸзөҗжҲҗгҒ•гӮҢгҒҹгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гӮ’гҖҢй–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҖҚгҒЁе‘ҪеҗҚгҖӮ

- 4жңҲ26ж—Ҙ й–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈз¬¬1еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’й–ӢеӮ¬гҖӮжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠжҲҰзҒҪгҒ«з„јгҒ‘ж®ӢгҒЈгҒҰгҒ„гҒҹжңқж—ҘдјҡйӨЁгҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮй–ўйҹҝгҒ§гҒҜ1953е№ҙ1жңҲгҒ®з¬¬57еӣһе®ҡжңҹгҒҫгҒ§е®ҡжј”гҒҜеҺҹеүҮгҒЁгҒ—гҒҰ2ж—Ҙе…¬жј”гҒ§иЎҢгӮҸгӮҢпјҲ1950е№ҙгҒ®гҒҝдёҖйғЁгҒ«1ж—ҘгҒ®гҒҝе…¬жј”гҖҒ1ж—Ҙ2еӣһе…¬жј”гҒӮгӮҠпјүгҖҒ第1еӣһгӮӮзҝҢ27ж—ҘгҒЁгҒ®2ж—Ҙе…¬жј”гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«дјҠйҒ”зҙ”гҖҒгӮҪгғ—гғ©гғҺ笹田е’ҢеӯҗгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғүгғҙгӮ©гғ«гӮ¶гғјгӮҜгҒ®гҖҢж–°дё–з•ҢгӮҲгӮҠгҖҚгҖҒгғӘгӮ№гғҲгҒ®гҖҢгғҸгғігӮ¬гғӘгғје№»жғіжӣІгҖҚгҖҒгғҜгғјгӮ°гғҠгғјгҒ®гҖҢгғӯгғјгӮЁгғігӮ°гғӘгғігҖҚгӮҲгӮҠгҖҢгӮЁгғ«гӮ¶гҒ®еӨўгҖҚгҖҒгҖҢгӮҝгғігғӣгӮӨгӮ¶гғјгҖҚгӮҲгӮҠгҖҢгӮЁгғӘгӮ¶гғҷгғјгғҲгҒ®зҘҲгӮҠгҖҚгҖҒгҖҢгғӘгӮЁгғігғ„гӮЈгҖҚеәҸжӣІгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮй–ўйҹҝгҒ®еҲқд»ЈгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҜй•·и°·е·қеӯқдёҖгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 1950е№ҙ

- 4жңҲ зӨҫеӣЈжі•дәәй–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеҚ”дјҡиЁӯз«ӢгҖӮе°Ӯд»»жҢҮжҸ®иҖ…жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҖҒзҗҶдәӢй•·йҲҙжңЁеүӣгҖҒе°ӮеӢҷзҗҶдәӢе…јдәӢеӢҷеұҖй•·еҺҹе–„дёҖйғҺгҖӮй–ўйҹҝгҒ®гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҢй•·и°·е·қеӯқдёҖгҒӢгӮүе®®жң¬ж”ҝйӣ„гҒ«дәӨд»ЈгҖӮ

- 1951е№ҙ

- 1жңҲ20ж—Ҙ гҒ“гҒ®ж—ҘгҒ®еҲқж—ҘпјҲ2еӣһе…¬жј”пјүгҒӢгӮү5жңҲ5гҖҒ6ж—ҘпјҲ6ж—ҘгҒ®гҒҝ2еӣһе…¬жј”пјүгҒ®жңҖзөӮеӣһпјҲгҖҢгғ•гӮЈгғҮгғӘгӮӘгҖҚеәҸжӣІгҒЁз¬¬9з•ӘгҖҢеҗҲе”ұд»ҳгҒҚгҖҚгӮ’жј”еҘҸпјүгҒҫгҒ§5еӣһгҒ«еҲҶгҒ‘гҒҰгҖҒжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠ第1еӣһзӣ®гҒ®гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігғ»гғҒгӮҜгғ«гӮ№гӮ’иЎҢгҒҶгҖӮдјҡе ҙгҒҜгҒҷгҒ№гҒҰжҜҺж—ҘдјҡйӨЁгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮд»ҘжқҘгҖҒ2007е№ҙгҒ®еӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮӢжҘҪеӣЈеүөз«Ӣ60е‘Ёе№ҙиЁҳеҝөгҒ®гӮӮгҒ®гҒҫгҒ§гҖҒй–ўйҹҝгғ»еӨ§гғ•гӮЈгғ«гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігғ»гғҒгӮҜгғ«гӮ№гҒҜ11еӣһгӮ’ж•°гҒҲгҒҹгҖӮ11еӣһзӣ®гҒ®еӨ§жӨҚжҢҮжҸ®гҒ®гӮӮгҒ®д»ҘеӨ–гҒҜең§еҖ’зҡ„еӨҡж•°гҒҢжңқжҜ”еҘҲжҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮӢе…¬жј”гҒ§гҒӮгӮӢгҒҢгҖҒдёӯгҒ«гҒҜгӮігӮ·гғҘгғ©гғјжҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮӢ4з•ӘгҖҒ5з•ӘпјҲ1969е№ҙ1жңҲ17ж—ҘпјүгҒЁгҒ„гҒЈгҒҹе…¬жј”гӮӮгҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ1977е№ҙгҒ®жҘҪеӣЈеүөз«Ӣ30е‘Ёе№ҙиЁҳеҝөгҒ®гғҒгӮҜгғ«гӮ№д»ҘеҫҢгҒҜгҖҒгҒҷгҒ№гҒҰжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮӢе…¬жј”гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒқгҒ®еҫҢгҖҒ2018е№ҙгҒ«гҒҜйҹіжҘҪзӣЈзқЈе°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮӢ12еӣһзӣ®гҒ®гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігғ»гғҒгӮҜгғ«гӮ№гҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖӮ

- 9жңҲ гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғје®®жң¬ж”ҝйӣ„гҒҢеёёд»»жҢҮжҸ®иҖ…гҒ«е°ұд»»гҖӮгҒ“гӮҢгҒ«дјҙгҒЈгҒҰгҖҒгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҜе°ҸжқүеҚҡиӢұгҒ«дәӨд»ЈгҖӮ

- 1953е№ҙ й–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒЁгҒ—гҒҰеҲқгҒ®жқұдә¬е…¬жј”гҖӮ

- 1960е№ҙ

- 4жңҲ2ж—Ҙ й–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒЁгҒ—гҒҰжңҖеҫҢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹ第125еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠжҜҺж—Ҙгғӣгғјгғ«гҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«иіҖйӣҶиЈ•еӯҗгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҒ®е№»жғіеәҸжӣІгҖҢгғӯгғЎгӮӘгҒЁгӮёгғҘгғӘгӮЁгғғгғҲгҖҚгҖҒгғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬1з•ӘгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒҢжңҖгӮӮеҫ—ж„ҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒ„гҒҹгӮӘгғјгғ«гғ»гғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгғ»гғ—гғӯгҒ§иҮЁгҒҝгҖҒй–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒЁгҒ—гҒҰгҒ®13е№ҙй–“гҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҹжј”еҘҸжҙ»еӢ•гҒ®жҺүе°ҫгӮ’йЈҫгҒЈгҒҹгҖӮ

- еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒ«ж”№з§°гҖӮе®ҡжңҹе…¬жј”гҒ®еӣһж•°гҒҜгҖҒж”№з§°гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«ж”№гӮҒгҒҰ1гҒӢгӮүеӢҳе®ҡгҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

- 5жңҲ14ж—Ҙ еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈз¬¬1еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠжҜҺж—Ҙгғӣгғјгғ«гҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғӢгӮ№гғҲгҒ«иҫ»д№…еӯҗгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгҖҒгӮ«гғҗгғ¬гғ•гӮ№гӮӯгғјзө„жӣІгҖҢйҒ“еҢ–её«гҖҚгӮҲгӮҠгғ—гғӯгғӯгғјгӮ°гҖҒгӮ®гғЈгғӯгғғгғ—гҖҒгғҜгғ«гғ„гҖҒгғ‘гғігғҲгғһгӮӨгғ гҖҒгӮ№гӮұгғ«гғ„гӮ©гҖҒгӮЁгғ”гғӯгғјгӮ°гҒ®6жӣІгҖҒгғҸгғҒгғЈгғҲгӮҘгғӘгӮўгғігҒ®гғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғіеҚ”еҘҸжӣІгҖҒгӮ·гғ§гӮ№гӮҝгӮігғјгғҙгӮЈгғҒгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҪ“жҷӮгҒ®гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒҜе°ҸжқүеҚҡиӢұпјҲ1951е№ҙ9жңҲе°ұд»»пјүгҖӮгҒ“гҒ®жј”еҘҸдјҡгҒҜгҖҒеӨ§жүӢзҙҷгҒ®й–ўиҘҝж–ҮеҢ–欄зӯүгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒгҖҢз·ҙзҝ’дёҚи¶ігҒҢзӣ®з«ӢгҒӨгҖҚпјҲжңқж—ҘпјүгҖҒгҖҢеүҚйҖ”еӨҡйӣЈгҖҚпјҲжҜҺж—ҘпјүгҖҒгҖҢжј”еҘҸгҒ«зҶұж°—гҒҢж„ҹгҒҳгӮүгӮҢгҒҹгҖҚпјҲиӘӯеЈІпјүгҖҒгҖҢеҶҚе»әгҒ®ж°—иҝ«ж¬ гҒҸгҖҚпјҲз”ЈзөҢпјүгҒЁе ұгҒҳгӮүгӮҢгҒҹгҖӮ

- 1961е№ҙ

- 6жңҲ е®үз”°иӢұйғҺгҒҢгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«еҫ©её°гҖӮд»ҘеҫҢгҖҒ1980е№ҙ1жңҲгҒ«дәӨйҖҡдәӢж•…гҒ§жҖҘйҖқгҒҷгӮӢгҒҫгҒ§гҖҒ19е№ҙй–“гҒ®й•·гҒҚгҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгӮ’еӢҷгӮҒгҒҹгҖӮ

- 9жңҲ еҲқгҒ®еӨ–еӣҪдәәгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгғ–гғ¬гғјгғЎгғідәӨйҹҝжҘҪеӣЈгӮҲгӮҠгғһгғ«гғҒгғігғ»гғҗгӮҰгӮЁгғ«гғҲгӮ’жӢӣиҒҳгҖӮ

- 1962е№ҙ

- 3жңҲ17ж—Ҙ еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈз¬¬1еӣһжқұдә¬е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’е°Ӯд»»жҢҮжҸ®иҖ…йҒ еұұдҝЎдәҢгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠжқұдә¬ж–ҮеҢ–дјҡйӨЁгҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«е°Ҹе·қдә¬еӯҗгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгҖҒгҖҢгғ•гӮЈгғігӮ¬гғ«гҒ®жҙһзӘҹгҖҚеәҸжӣІгҖҒгҖҢеӨ§йҳӘдҝ—и¬ЎгҒ«гӮҲгӮӢе№»жғіжӣІгҖҚгҖҒгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІгғӢй•·иӘҝ K.537гҖҢжҲҙеҶ ејҸгҖҚгҖҒгғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬4з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 1968е№ҙ

- 4жңҲ17ж—Ҙ 第67еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«ең’з”°й«ҳејҳгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜRгғ»гӮ·гғҘгғҲгғ©гӮҰгӮ№гҒ®гҖҢ23ејҰжҘҪеҷЁгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®еӨүе®№гҖҚгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬5з•ӘгҖҢзҡҮеёқгҖҚгҖҒгғ–гғ©гғјгғ гӮ№гҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬3з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӣһгӮҲгӮҠе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ®дјҡе ҙгӮ’гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«гҒӢгӮүеӨ§йҳӘеҺҡз”ҹе№ҙйҮ‘дјҡйӨЁеӨ§гғӣгғјгғ«гҒ«з§»гҒҷгҖӮ

- 1969е№ҙ

- е®Үе®ҝе…ҒдәәгӮ’е°Ӯд»»жҢҮжҸ®иҖ…гҒЁгҒ—гҒҰиҝҺгҒҲгӮӢгҖӮд»ҘеҫҢ4е№ҙй–“гҒ®гҒҶгҒЎе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ§гҒ®гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®гҖҢгғҹгӮөгғ»гӮҪгғ¬гғ гғӢгӮ№гҖҚгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒжҢҮжҸ®иҖ…гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜгҒҳгӮҒгҒҰгҒ®еӨ§йҳӘж–ҮеҢ–зҘӯиіһгӮ’еҸ—иіһгҒ—гҒҹгҖӮ

- 1970е№ҙ

- 9жңҲ21ж—Ҙ 第85еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«иҚ’жҶІдёҖгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгӮ·гғҘгғјгғҷгғ«гғҲгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬2з•ӘгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬5з•ӘгҖҢзҡҮеёқгҖҚгҖҒRгғ»гӮ·гғҘгғҲгғ©гӮҰгӮ№гҒ®дәӨйҹҝи©©гҖҢгғ„гӮЎгғ©гғҲгӮҘгӮ№гғҲгғ©гҒҜгҒӢгҒҸиӘһгӮҠгҒҚгҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еӣһгӮҲгӮҠе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ®дјҡе ҙгӮ’гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«гҒ«жҲ»гҒҷгҖӮ

- 1971е№ҙ

- 11жңҲ4гҖҒ5ж—Ҙ еҲқгҒ®жө·еӨ–е…¬жј”гҒЁгҒӘгӮӢеӨ§йҹ“ж°‘еӣҪгӮҪгӮҰгғ«зү№еҲҘжј”еҘҸдјҡгӮ’гӮҪгӮҰгғ«еёӮж°‘дјҡйӨЁгҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮ1ж—Ҙзӣ®гҒ®4ж—ҘгҒҜжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҖҒ2ж—Ҙзӣ®гҒ®5ж—ҘгҒҜжһ—е…ғжӨҚгҒ®жҢҮжҸ®гҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 1972е№ҙ

- 6жңҲ5гҖҒ6ж—Ҙ 第100еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғһгғјгғ©гғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬8з•ӘгҖҢеҚғдәәгҒ®дәӨйҹҝжӣІгҖҚгҒ§гҖҒй–ўиҘҝжӯҢеҠҮеӣЈгҖҒеӨ§йҳӘйҹіжҘҪеӨ§еӯҰеӯҰз”ҹгҒ®еҗҲе”ұеӣЈгҒӘгҒ©е®ҹйҡӣгҒ«1000дәәгҒ®еҮәжј”иҖ…гҒ§жј”еҘҸгҒ—гҒҹгҖӮзөӮжј”еҫҢгҖҒгғһгғјгғ©гғјгҒ®й«ҳејҹгғ—гғӘгғігӮ°гӮ№гғҸгӮӨгғ ж•ҷжҺҲгҒҜгҖҢз§ҒгҒҜ1910е№ҙгҖҒгғҹгғҘгғігғҳгғігҒ§гҒ“гҒ®жӣІгҒ®еҲқжј”гӮ’иҒҙгҒ„гҒҹгҒҢгҖҒгҒқгӮҢд»ҘжқҘгҒ®ж„ҹжҝҖгҒ гҖҚгҒЁжҢЁжӢ¶гҒ—гҒҹгҖӮ

- 11жңҲ14ж—Ҙ 第104еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’иҝ‘иЎӣз§ҖйәҝгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®гҖҢгӮЁгӮ°гғўгғігғҲгҖҚеәҸжӣІгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬8з•ӘгҖҒRгғ»гӮ·гғҘгғҲгғ©гӮҰгӮ№гҒ®зө„жӣІгҖҢз”әдәәиІҙж—ҸгҖҚгҖҒгҖҢгӮөгғӯгғЎгҖҚгҒӢгӮүгҖҢ7гҒӨгҒ®гғҙгӮ§гғјгғ«гҒ®иёҠгӮҠгҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒҢиҝ‘иЎӣгҒ®з”ҹж¶ҜжңҖеҫҢгҒ®жј”еҘҸдјҡгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹпјҲиҝ‘иЎӣгҒҜ1973е№ҙ6жңҲ2ж—ҘжІЎпјүгҖӮ

- 1973е№ҙ

- 7жңҲ24ж—Ҙ 第12еӣһжқұдә¬е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡпјҲдёҠйҮҺгғ»жқұдә¬ж–ҮеҢ–дјҡйӨЁпјүгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгҖҒRгғ»гӮ·гғҘгғҲгғ©гӮҰгӮ№гҒ®гӮҜгғ©гғӘгғҚгғғгғҲгҒЁгғ•гӮЎгӮҙгғғгғҲгҒ®гҒҹгӮҒгҒ®дәҢйҮҚе°ҸеҚ”еҘҸжӣІгҒЁгҖҒгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзөӮдәҶеҫҢгҒ®иҒҙиЎҶгҒ®зҶұзӢӮгҒҜеҮ„гҒҫгҒҳгҒҸгҖҒдәӨйҹҝжӣІгҒҜеҫҢж—ҘгҖҒеҪ“жҷӮгҒ®FMжқұдә¬гҒ§гӮӮж”ҫйҖҒгҒ•гӮҢгҖҒгҖҢжңқжҜ”еҘҲ / еӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒ®гғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҖҚгӮ’еәғгҒҸеҚ°иұЎгҒҘгҒ‘гҒҹгҖӮжңқжҜ”еҘҲйҡҶиҮӘиә«гӮӮгҖҒгҖҢиҮӘеҲҶгҒҢгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгӮ’гӮ„гҒЈгҒҰиЎҢгҒ‘гӮӢгҒЁзўәдҝЎгҒ—гҒҹгҒ®гҒҜгҖҒгҒ“гҒ®жқұдә¬гҒ§гҒ®гҖҺ5з•ӘгҖҸгҒҢгҒҚгҒЈгҒӢгҒ‘гҒ гҒЈгҒҹгҖҚгҒЁеӣһжғігҒ—гҒҰгҒ„гӮӢгҖӮгҒқгҒ®еҫҢ1976е№ҙгҒӢгӮү1978е№ҙгҒ«гҒӢгҒ‘гҒҰгҖҒеҠҮе ҙгҖҢжёӢи°·гӮёгӮЎгғігғ»гӮёгӮЎгғігҖҚж”Ҝй…ҚдәәгҒ®й«ҳе¶ӢйҖІгҒ®иіҮйҮ‘жҸҗдҫӣгӮ’еҫ—гҒҰгҖҒеҗүйҮҺйҮ‘ж¬ЎгҒ«гӮҲгӮӢйҢІйҹігҒ®гӮӮгҒЁгҖҒгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјдәӨйҹҝжӣІе…ЁйӣҶгӮ’еҸҺйҢІгҖӮ

- 1975е№ҙ

- 8жңҲ18ж—Ҙ гҖҢеӨ§гғ•гӮЈгғ«гӮ’гғЁгғјгғӯгғғгғ‘гҒёйҖҒгӮӢжј”еҘҸдјҡгҖҚгӮ’еӨ§йҳӘгғ»дёӯд№Ӣеі¶гҒ®гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«гҒ§й–ӢеӮ¬гҖӮиҗҪиӘһ家гҒ®жЎӮзұіжңқгҒҢжј”еҘҸдјҡгӮ’жҢҮжҸ®гҒ—гҒҹгҖӮ

- 10жңҲ 第1еӣһгғЁгғјгғӯгғғгғ‘жј”еҘҸж—…иЎҢгҖӮгӮ№гӮӨгӮ№гҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҖҒиҘҝгғүгӮӨгғ„гҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ«гҒҰ20еӣһгҒ®жј”еҘҸдјҡгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮжң¬ж–ҮгҒ«иЁҳијүгҒ®иҒ–гғ•гғӯгғјгғӘгӮўгғіж•ҷдјҡгҒ§гҒ®гғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬7з•ӘгҒ®жј”еҘҸгҒҜгҒ“гҒ®жҷӮгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮ

- 1977е№ҙ

- 8жңҲ25ж—Ҙ еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈз¬¬1еӣһеІҗйҳңе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’жүӢеЎҡе№ёзҙҖгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠеІҗйҳңеёӮж°‘дјҡйӨЁгҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮеІҗйҳңе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒҜгҒ“гҒ®еҫҢгҖҒзҝҢ1978е№ҙгҒ®гҒҝгӮ’дҫӢеӨ–гҒЁгҒ—гҒҰжҜҺе№ҙиЎҢгӮҸгӮҢгҒҰгҒ„гӮӢпјҲ1987е№ҙгҒ®гҒҝ2еӣһй–ӢеӮ¬пјүгҖӮ

- 1978е№ҙ

- 6жңҲ30ж—Ҙ иІҙеҝ—еә·дёҖгҒ®жҜҚж ЎгҒ§гҒӮгӮӢз”ІеҚ—й«ҳзӯүеӯҰж ЎгҒ®ж–°и¬ӣе ӮгҒ®з«Је·ҘиЁҳеҝөгҒ«гҖҒжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠеҗҢи¬ӣе ӮгҒ«гҒҰжј”еҘҸдјҡгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғ—гғ©гғҺжЁӢжң¬ж „гҖҒгӮҪгғӯгғ»гғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғӢгӮ№гғҲгҒ«иҫ»д№…еӯҗгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜиІҙеҝ—еә·дёҖгҒ®жӯҢжӣІгҖҒгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғіеҚ”еҘҸжӣІгҖҒдәӨйҹҝзө„жӣІгҖҢж—Ҙжң¬гӮ№гӮұгғғгғҒгҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®жј”еҘҸдјҡгҒҜгҖҒгҖҢжңқжҜ”еҘҲгҖҒеҸӢжғ…гҒ®гӮҝгӮҜгғҲжҢҜгӮӢгҖҚгҒЁж–°иҒһгҖҒгғҶгғ¬гғ“гҖҒгғ©гӮёгӮӘгҒ§еӨ§гҒҚгҒҸе ұгҒҳгӮүгӮҢгҖҒгғ©гӮӨгғ–зӣӨгҒ®гғ¬гӮігғјгғүгӮӮгғӘгғӘгғјгӮ№гҒ•гӮҢгҒҰгҖҒиІҙеҝ—еә·дёҖеҫ©жҙ»гҒ®еӨ§гҒҚгҒӘеҺҹеӢ•еҠӣгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹпјҲжң¬й …зӣ®гҒҜгҖҒ2009е№ҙ3жңҲ31ж—ҘгҒ«гӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«гҒ«гҒҰиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹгҖҢиІҙеҝ—еә·дёҖз”ҹиӘ•100е№ҙиЁҳеҝөгӮігғігӮөгғјгғҲгҖҚгҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒ«з”ІеҚ—й«ҳзӯүеӯҰж Ўе…ғж•ҷи«ӯгҒ®ж—ҘдёӢеҫідёҖпјҲгҖҺиІҙеҝ—еә·дёҖв”ҖгӮҲгҒҝгҒҢгҒҲгӮӢеӨӯжҠҳгҒ®еӨ©жүҚгҖҸпјҲйҹіжҘҪд№ӢеҸӢзӨҫгҖҒ2001е№ҙпјүгҒ®и‘—иҖ…пјүеҜ„зЁҝгҒ®гӮігғ©гғ иЁҳдәӢгҖҢжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒЁиІҙеҝ—еә·дёҖгҖҚгҒ«е…Ёйқўзҡ„гҒ«дҫқжӢ гҒ—гҒҰгҒ„гӮӢпјүгҖӮ

- 1980е№ҙ

- 4жңҲ еҢ—зұіжј”еҘҸж—…иЎҢгҖӮгӮ«гғҠгғҖгҖҒгӮўгғЎгғӘгӮ«еҗҲиЎҶеӣҪгҒ«гҒҰ17еӣһгҒ®жј”еҘҸдјҡгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

- 1984е№ҙ

- 4жңҲ24ж—Ҙ 第200еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜж—Ҙжң¬еҲқжј”гҒЁгҒӘгӮӢгғ•гғ«гғҲгғҙгӮ§гғігӮ°гғ©гғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬2з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 1985е№ҙ

- 9жңҲ6 - 10ж—Ҙ еҸ°ж№ҫжј”еҘҸж—…иЎҢгҖӮеҸ°дёӯгҖҒеҸ°еҚ—гҖҒй«ҳйӣ„гҖҒеҹәйҡҶгҖҒеҸ°еҢ—пјҲж—ҘзЁӢй ҶпјүгҒ®5йғҪеёӮгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰ1е…¬жј”гҒҡгҒӨиЎҢгҒҶгҖӮжңҖеҫҢгҒ®еҸ°еҢ—е…¬жј”пјҲдјҡе ҙгҒҜеӣҪзҲ¶иЁҳеҝөдјҡйӨЁпјүгҒ®гҒҝжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒҢжҢҮжҸ®еҸ°гҒ«дёҠгӮҠгҖҒеҸ°еҢ—д»ҘеӨ–гҒ§гҒ®жҢҮжҸ®гҒҜжңқжҜ”еҘҲеҚғи¶ігҒҢеӢҷгӮҒгҒҹгҖӮ

- 1986е№ҙ

- 10жңҲ 第2еӣһгғЁгғјгғӯгғғгғ‘жј”еҘҸж—…иЎҢгҖӮгӮ№гӮӨгӮ№гҖҒгғҰгғјгӮҙгӮ№гғ©гғҙгӮЈгӮўгҖҒгғҒгӮ§гӮігӮ№гғӯгғҙгӮЎгӮӯгӮўгҖҒгӮӘгғјгӮ№гғҲгғӘгӮўгҖҒиҘҝгғүгӮӨгғ„гҖҒгӮӘгғ©гғігғҖгҒ«гҒҰ14еӣһгҒ®жј”еҘҸдјҡгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

- 1987е№ҙ

- 4жңҲ26ж—Ҙ жҘҪеӣЈеүөз«Ӣ40е‘Ёе№ҙиЁҳеҝөжј”еҘҸдјҡгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«гҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғ—гғ©гғҺгҒ«иұҠз”°е–ңд»ЈзҫҺгҖҒгғЎгғғгӮҫгғ»гӮҪгғ—гғ©гғҺгҒ«дјҠеҺҹзӣҙеӯҗгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғһгғјгғ©гғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬2з•ӘгҖҢеҫ©жҙ»гҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 1991е№ҙ

- 7жңҲ29ж—Ҙ еӨ§йҳӘеёӮиҘҝжҲҗеҢәеІёйҮҢгҒ®еҚ—жө·йӣ»йү„еӨ©дёӢиҢ¶еұӢе·Ҙе ҙи·Ўең°гҒ«ең°дёҠ3йҡҺе»әгҒҰгҒ®гҖҢеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдјҡйӨЁгҖҚгҒҢе®ҢжҲҗгҖӮдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҖҒеҚ”дјҡгҒҢгҒЁгӮӮгҒ«з§»и»ўгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒҢгҒӢгҒӯгҒҰгҒӢгӮүеҝөйЎҳгҒ®иҮӘеүҚгҒ®з·ҙзҝ’е ҙгӮ’зўәдҝқгҒҷгӮӢгҒЁгҒЁгӮӮгҒ«гҖҒжҘҪеӣЈгҒЁеҚ”дјҡгҒ®еҗҢеұ…гӮ’е®ҹзҸҫгҒ—гҒҹгҖӮ

- 1992е№ҙ

- 10жңҲ 第3еӣһгғЁгғјгғӯгғғгғ‘жј”еҘҸж—…иЎҢгҖӮгғүгӮӨгғ„гҖҒгӮӨгӮ®гғӘгӮ№гҖҒгӮ®гғӘгӮ·гӮўгҒ«гҒҰ18еӣһгҒ®жј”еҘҸдјҡгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮ

- 1995е№ҙ еӨ§жӨҚиӢұж¬ЎеҲқгӮҒгҒҰеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гӮ’е®ўжј”жҢҮжҸ®гҖҒ1996е№ҙгҒ«еҶҚеәҰе®ўжј”жҢҮжҸ®гҖӮ

- 1жңҲ17ж—Ҙ 第285еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒҢйҳӘзҘһж·Ўи·ҜеӨ§йңҮзҒҪгҒ®гҒҹгӮҒдёӯжӯўгҒЁгҒӘгӮӢпјҲй–ўйҹҝгҖҒеӨ§гғ•гӮЈгғ«гӮ’йҖҡгҒҳгҒҰгҖҒе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒҢдёӯжӯўгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҒ®гҒҜгҒ“гҒ®еӣһгҒ®гҒҝгҒ§гҒӮгӮӢпјүгҒҢгҖҒеӨ§гғ•гӮЈгғ«еӣЈе“ЎгҒҠгӮҲгҒігҒқгҒ®е®¶ж—ҸгҒ«йңҮзҒҪгҒ«гӮҲгӮӢзҠ зүІиҖ…гҒҜгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®еҫҢгҖҒ1жңҲ30ж—ҘгӮҲгӮҠжј”еҘҸжҙ»еӢ•гӮ’еҶҚй–ӢгҒ—гҒҹгҖӮ

- 1996е№ҙ

- 7жңҲ5ж—Ҙ 第300еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’жңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬8з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 2001е№ҙ

- 10жңҲ24ж—Ҙ еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈ2001е№ҙз§ӢеҗҚеҸӨеұӢжј”еҘҸдјҡгӮ’гҖҒжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠж„ӣзҹҘзңҢиҠёиЎ“еҠҮе ҙгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«е°Ҹеұұе®ҹзЁҡжҒөгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬1з•ӘгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзөӮжј”еҫҢжӢҚжүӢгҒҜйіҙгӮҠжӯўгҒҫгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҢгҖҒжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒҜжҘөеәҰгҒ®з–ІеҠҙгҒ®гҒҹгӮҒгӮ«гғјгғҶгғігӮігғјгғ«гҒ«еҝңгҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®е…¬жј”гҒ®зӣҙеҫҢгҖҒдҪ“иӘҝдёҚиүҜгҒ«гӮҲгӮҠе…ҘйҷўгҖӮз—…еәҠгҒӢгӮүйЎҳгҒ„з¶ҡгҒ‘гҒҹеҫ©её°гҒҜйҒӮгҒ«еҸ¶гҒҲгӮүгӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹгҒҹгӮҒгҖҒгҒ“гҒ®еҗҚеҸӨеұӢжј”еҘҸдјҡгҒ§гҒ®гғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҒҢжңқжҜ”еҘҲйҡҶгҒ®жҢҮжҸ®еҸ°гҒ§гҒ®жңҖеҫҢгҒ®е§ҝгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮжңҖеҫҢгҒ®иҲһеҸ°гҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒҜжңқжҜ”еҘҲгҒҢгҒқгҒ®й•·гҒӢгҒЈгҒҹжҢҮжҸ®иҖ…дәәз”ҹгҒ§дёҖиІ«гҒ—гҒҰеҫ—ж„ҸдёӯгҒ®еҫ—ж„ҸгҒЁгҒ—гҒҰгҒҚгҒҹгғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒгҒ—гҒӢгӮӮгҖҒ1960е№ҙ4жңҲ2ж—ҘгҒ«гҒҠгҒ‘гӮӢй–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈжңҖеҫҢгҒ®е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ®гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҒЁгҒ»гҒјеҗҢгҒҳгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒӘгҒҠгҖҒгғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘгҒҜжңқжҜ”еҘҲжңҖеҫҢгҒ®жј”еҘҸдјҡгҒӢгӮү5е№ҙеҫҢгҒ®еҗҢжңҲгҖҒ2006е№ҙ10жңҲгҒ®з¬¬402еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒйҹіжҘҪзӣЈзқЈеӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгҒ®жҢҮжҸ®гҒ§жј”еҘҸгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

- 12жңҲ29ж—Ҙ йҹіжҘҪз·ҸзӣЈзқЈгғ»жңқжҜ”еҘҲйҡҶйҖқеҺ»гҖӮдә«е№ҙ93гҖӮ

- 2003е№ҙ е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ®дјҡе ҙгӮ’гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«гҒӢгӮүгӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«гҒ«з§»и»ўгҒ—гҖҒ2ж—Ҙй–“е…¬жј”гҒЁгҒҷгӮӢгҖӮ

- 5жңҲ9гҖҒ10ж—Ҙ еӨ§жӨҚиӢұж¬ЎйҹіжҘҪзӣЈзқЈе°ұд»»жҠ«йңІе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡпјҲжң¬ж–ҮеҸӮз…§пјүгҖӮ

- 2005е№ҙ

- 3жңҲ20ж—Ҙ еӨ§жӨҚиӢұж¬ЎйҹіжҘҪзӣЈзқЈе°ұд»»еҫҢеҲқгҒЁгҒӘгӮӢ第42еӣһжқұдә¬е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡпјҲжң¬ж–ҮеҸӮз…§пјүгҖӮ

- 2006е№ҙ

- 4жңҲ29ж—Ҙ еӨ§йҳӘеҹҺиҘҝгҒ®дёёеәӯең’гҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠжҘҪеӣЈеҸІдёҠеҲқгҒ®йҮҺеӨ–гӮігғігӮөгғјгғҲгӮ’й–ӢеӮ¬гҖӮ9,300дәәд»ҘдёҠгӮ’еӢ•е“ЎгҒҷгӮӢдёҖеӨ§гӮӨгғҷгғігғҲгҒЁгҒӘгӮҠгҖҒжҲҗеҠҹгӮ’еҸҺгӮҒгӮӢгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгҖҒгҖҢгӮӯгғЈгғігғҮгӮЈгғјгғүгҖҚеәҸжӣІгҖҒгҖҢжғ‘жҳҹгҖҚгӮҲгӮҠ"жңЁжҳҹ"гҖҒеәҸжӣІгҖҢ1812е№ҙгҖҚгҖҒдәӨйҹҝи©©гҖҢгғӯгғјгғһгҒ®жқҫгҖҚгӮҲгӮҠ"гӮўгғғгғ”гӮўиЎ—йҒ“гҒ®жқҫ"д»–гҖӮ

- 7жңҲ6гҖҒ7ж—Ҙ 第400еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’гҖҒжӯЈејҸгҒ®жј”еҘҸдјҡгҒ§гҒҜеҲқгҒ®е®ўжј”гҒЁгҒӘгӮӢеӨ§йҮҺе’ҢеЈ«гҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯжү“жҘҪеҷЁеҘҸиҖ…гҒ«дёӯжқ‘еҠҹгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬33з•ӘпјҲе®ҡжңҹеҲқжј”пјүгҖҒзҙ°е·қдҝҠеӨ«гҒ®жү“жҘҪеҷЁеҚ”еҘҸжӣІгҖҢж—…дәәгҖҚгҖҒгӮ·гғ§гӮ№гӮҝгӮігғјгғҙгӮЈгғҒгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬15з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 9жңҲ3 - 9ж—Ҙ еӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгҒ®гғ—гғӯгғҮгғҘгғјгӮ№гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјеҚ”дјҡгҒЁеӨ§йҳӘеёӮгҒ®дё»еӮ¬гҒ§гҖҒгҖҢеӨ§йҳӘгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜ -еҫЎе ӮзӯӢгҒ«гҒӮгҒөгӮҢгӮӢйҹіжҘҪ-гҖҚгҒ®дјҒз”»е…¬жј”гӮ’еұ•й–ӢгҖӮжңҹй–“дёӯгҖҒеӨ§йҳӘеёӮгҒ®гғЎгӮӨгғігӮ№гғҲгғӘгғјгғҲгҒ§гҒӮгӮӢеҫЎе ӮзӯӢжІҝгҒ„гҒ®18гҒ®дјҡе ҙгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјгҒ®еӣЈе“ЎгҒ«гӮҲгӮӢе®ӨеҶ…жҘҪгҒӘгҒ©иЁҲ50е…¬жј”пјҲгҒ”гҒҸдёҖйғЁгҒ®еӣЈе“ЎгҒҢеҮәжј”гҒ—гҒӘгҒ„е…¬жј”гӮ’гӮӮеҗ«гӮ“гҒ ж•°пјүгӮ’иЎҢгҒҶгҖӮеӨ§жӨҚгҒ«гӮҲгӮҢгҒ°гҖҒ1гҒӨгҒ®гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®еӣЈе“ЎгҒҢ1йҖұй–“гҒ«гӮҸгҒҹгҒЈгҒҰгҖҢиЎ—гҒ«еҮәгҒҰгҖҚе…¬жј”гӮ’иЎҢгҒҶгҒЁгҒ„гҒҶгҒ®гҒҜгҖҢеғ•гҒ®зҹҘгӮӢйҷҗгӮҠгҒҠгҒқгӮүгҒҸдё–з•ҢгҒ®йғҪеёӮгҒ§еҲқгӮҒгҒҰгҒ®и©ҰгҒҝгҖҚгҖӮдё»еӮ¬иҖ…еҒҙгҒ®еҪ“еҲқдәҲжғігӮ’2еҖҚд»ҘдёҠдёҠеӣһгӮӢе…Ҙе ҙиҖ…数延гҒ№зҙ„22,000дәәгӮ’йҒ”жҲҗгҖҒжҲҗеҠҹгӮ’еҸҺгӮҒгӮӢгҖӮ

- 2008е№ҙ

- 7жңҲ23ж—Ҙ еӨ§йҳӘеәңиӯ°дјҡжң¬дјҡиӯ°гҒ«гҒҰ2008е№ҙеәҰиЈңжӯЈдәҲз®—гҒҢеҸҜжұәжҲҗз«ӢгҖҒгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠзҝҢе№ҙеәҰгҒ®еӨ§йҳӘеәңгҒӢгӮүеӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒёгҒ®еҠ©жҲҗйҮ‘гҒ®е»ғжӯўгҒҢжӯЈејҸжұәе®ҡгҒ—гҒҹгҖӮ

- 2009е№ҙ

- 11жңҲ1ж—Ҙ е®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒЁгҒ—гҒҰеҙ”ж–ҮжҙҷгӮ’иҝҺгҒҲгӮӢгҖӮ

- 2010е№ҙ

- 2жңҲ28ж—Ҙ гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјжў…жІўе’ҢдәәгҒҢйҖҖеӣЈгҖӮ

- 2011е№ҙ

- 4жңҲ1ж—Ҙ е®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјеҙ”ж–ҮжҙҷгҒҢйҰ–еёӯе®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«е°ұд»»гҖӮ

- 2012е№ҙ

- 3жңҲ31ж—Ҙ гҖҢеӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгӮ№гғҡгӮ·гғЈгғ«гӮігғігӮөгғјгғҲгҖҚгӮ’еӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬8з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮгҒ“гҒ®гӮігғігӮөгғјгғҲгӮ’жңҖеҫҢгҒ«еӨ§жӨҚгҒҜйҹіжҘҪзӣЈзқЈгӮ’йҖҖд»»гҖӮгҒҫгҒҹгҖҒйҰ–еёӯгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјй•·еҺҹе№ёеӨӘгҖҒгӮ»гӮ«гғігғүгғҙгӮЎгӮӨгӮӘгғӘгғігғҲгғғгғ—еҘҸиҖ…дҪҗд№…й–“иҒЎдёҖгӮӮгҒ“гҒ®гӮігғігӮөгғјгғҲгӮ’жңҖеҫҢгҒ«йҖҖеӣЈгҒ—гҒҹгҖӮгҒ•гӮүгҒ«гҖҒгғӣгғ«гғігғҲгғғгғ—еҘҸиҖ…жұ з”°йҮҚдёҖгҖҒжү“жҘҪеҷЁгғҲгғғгғ—еҘҸиҖ…еқӮдёҠејҳеҝ—гӮӮгҒ“гҒ®ж—ҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰйҖҖеӣЈгҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгҖҢжЎӮеҶ жҢҮжҸ®иҖ…гҖҚгҒЁйҰ–еёӯе®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ®гҒҝгҒ§еёёд»»гҒ®жҢҮжҸ®иҖ…гӮӮгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгӮӮж¬ гҒҸгҒЁгҒ„гҒҶгҖҒгғ—гғӯгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜз•°дҫӢгҒ®зҠ¶ж…ӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

- 4жңҲ1ж—Ҙ еӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгҒҢгҖҢжЎӮеҶ жҢҮжҸ®иҖ…гҖҚгҒ«е°ұд»»гҖӮзӨҫеӣЈжі•дәәеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјеҚ”дјҡгҒҢе…¬зӣҠзӨҫеӣЈжі•дәәеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјеҚ”дјҡгҒ«з§»иЎҢгҖӮ

- 4жңҲ5ж—Ҙ еӨ§йҳӘеёӮгҒ®ж”№йқ©гғ—гғӯгӮёгӮ§гӮҜгғҲгғҒгғјгғ гҒҢеҸ–гӮҠгҒҫгҒЁгӮҒгҒҹгҖҢж–Ҫзӯ–гғ»дәӢжҘӯгҒ®иҰӢзӣҙгҒ—пјҲи©ҰжЎҲпјүгҖҚгҒҢе…¬иЎЁгҒ•гӮҢгҖҒеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјеҚ”дјҡгҒёгҒ®йҒӢе–¶иЈңеҠ©йҮ‘гҒҜ2012е№ҙеәҰд»ҘйҷҚгҖҒеҜҫ2011е№ҙеәҰжҜ”гҒ§25гғ‘гғјгӮ»гғігғҲеүҠжёӣгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢзӨәгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

- 9жңҲ1ж—Ҙ з”°йҮҺеҖүйӣ…з§ӢгҒҢзү№еҲҘе®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«гҖҒжёЎиҫәзҫҺз©ӮгҒҢгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢе°ұд»»гҒ—гҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдёҠиЁҳгҒ®гҖҢгғ—гғӯгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжҘөгӮҒгҒҰз•°дҫӢгҒ®зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒ®гҒҶгҒЎгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«гҒӨгҒ„гҒҰгҒҜи§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

- 2013е№ҙ

- 9жңҲ25ж—Ҙ 2014е№ҙеәҰгӮ·гғјгӮәгғігӮҲгӮҠгҖҒдә•дёҠйҒ“зҫ©гӮ’йҰ–еёӯжҢҮжҸ®иҖ…гҒЁгҒ—гҒҰжӢӣгҒҸгҒ“гҒЁгҖҒгҒҠгӮҲгҒіе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ®дјҡе ҙгӮ’2ж—Ҙй–“й–ӢеӮ¬гҒҜз¶ӯжҢҒгҒ—гҒҹгҒҶгҒҲгҒ§ж–°з”ҹгғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«гҒ«жҲ»гҒҷгҒ“гҒЁгҒҢзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮгҒ“гӮҢгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдёҠиЁҳгҒ®гҖҢгғ—гғӯгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒЁгҒ—гҒҰгҒҜжҘөгӮҒгҒҰз•°дҫӢгҒ®зҠ¶ж…ӢгҖҚгҒҢе…Ёйқўзҡ„гҒ«и§Јж¶ҲгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

- 2014е№ҙ

- 4жңҲ1ж—Ҙ дә•дёҠйҒ“зҫ©гҒҢйҰ–еёӯжҢҮжҸ®иҖ…гҒ«гҖҒзү№еҲҘе®ўжј”гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјз”°йҮҺеҖүйӣ…з§ӢгҒҢйҰ–еёӯгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«гҖҒгҒқгӮҢгҒһгӮҢе°ұд»»гҖӮ

- 12жңҲ31ж—ҘгҖҖгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјжёЎиҫәзҫҺз©ӮгҒҢйҖҖеӣЈгҖӮ

- 2016е№ҙ

- 4жңҲ1ж—ҘгҖҖи§’з”°йӢјдә®гҒҢжҢҮжҸ®иҖ…гҒ«е°ұд»»гҖӮ

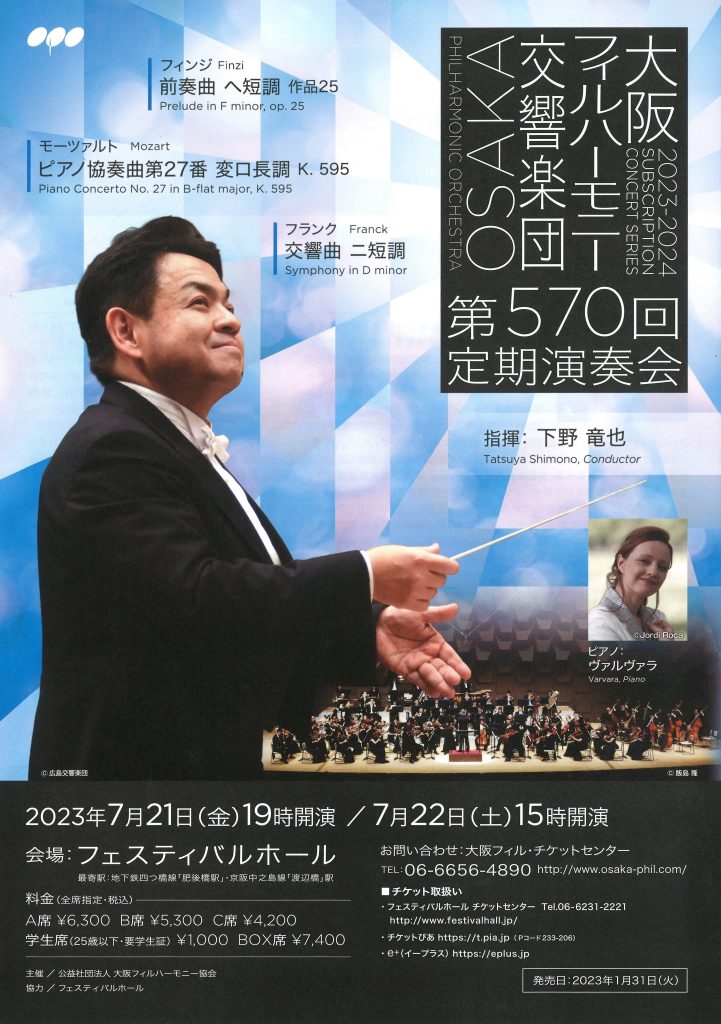

- 7жңҲ21гҖҒ22ж—Ҙ 第500еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’дә•дёҠйҒ“зҫ©гҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮгғЎгӮҫгғ»гӮҪгғ—гғ©гғҺ гӮөгғігғүгғ©гғ»гғ•гӮ§гғ©гғігғҮгӮ№гҖҒгғҗгғӘгғҲгғі гӮ¬гӮ№гғ‘гғјгғ«гғ»гӮігғӯгғігҖҒгӮҪгғӯгғҗгғігғүгғҚгӮӘгғіеҘҸиҖ…гҒ«дёүжөҰдёҖйҰ¬гӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғҗгӮ«гғӯгғ•гҒ®гҖҢгғҹгӮөгғ»гӮҝгғігӮҙгҖҚгҒҠгӮҲгҒігғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬3з•ӘгҖҢиӢұйӣ„гҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡ500еӣһгӮ’иЁҳеҝөгҒ—гҒҰгҖҒй–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҖҒеӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒ®гҒҷгҒ№гҒҰгҒ®е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ®дјҡе ҙгҖҒжҢҮжҸ®иҖ…гҖҒгӮҪгғӘгӮ№гғҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гӮ’иЁҳйҢІгҒ—гҒҹе°ҸеҶҠеӯҗгҖҺе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡе…ЁиЁҳйҢІгҖҸгҒҢиҒҙиЎҶе…Ёе“ЎгҒ«з„Ўе„ҹй…ҚеёғгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

- 11жңҲ28ж—Ҙ йҰ–еёӯжҢҮжҸ®иҖ…дә•дёҠйҒ“зҫ©гҒҢ2017е№ҙ3жңҲ31ж—ҘгӮ’гӮӮгҒЈгҒҰ3е№ҙгҒ®д»»жңҹгҒ®зөӮдәҶгҒ«дјҙгҒ„йҖҖд»»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒе°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒҢеҗҢе№ҙ4жңҲгӮҲгӮҠгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгғ»гӮўгғүгғҙгӮЎгӮӨгӮ¶гғјгҒ«гҖҒ2018е№ҙ4жңҲгӮҲгӮҠгҖҒжңқжҜ”еҘҲйҡҶпјҲйҹіжҘҪз·ҸзӣЈзқЈпјүгҖҒеӨ§жӨҚиӢұж¬ЎгҒ«з¶ҡгҒҸеӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒ®з¬¬3д»ЈйҹіжҘҪзӣЈзқЈгҒ«е°ұд»»гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢе…¬ејҸзҷәиЎЁгҒ•гӮҢгҒҹгҖӮ

- 2017е№ҙ

- 2жңҲ22ж—Ҙ жҘҪеӣЈеүөз«Ӣ70е‘Ёе№ҙиЁҳеҝө第50еӣһжқұдә¬е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’дә•дёҠйҒ“зҫ©гҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠгҖҒгғҒгӮұгғғгғҲе®ҢеЈІгҒ§жәҖеёӯгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹжқұдә¬иҠёиЎ“еҠҮе ҙгҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгҖҒ第505еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒЁеҗҢгҒҳгҖҒгӮ·гғ§гӮ№гӮҝгӮігғјгғҙгӮЈгғҒгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬11з•ӘгҖҢ1905е№ҙгҖҚгҒҠгӮҲгҒідәӨйҹҝжӣІз¬¬12з•ӘгҖҢ1917е№ҙгҖҚгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 3жңҲ31ж—Ҙ дә•дёҠйҒ“зҫ©гҒҢйҰ–еёӯжҢҮжҸ®иҖ…гӮ’йҖҖд»»гҖӮ

- 4жңҲ1ж—Ҙ е°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒҢгғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгғ»гӮўгғүгғҙгӮЎгӮӨгӮ¶гғјгҒ«е°ұд»»гҖӮ

- 12жңҲ27ж—Ҙ 第512еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒ®жҲҗжһңгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒж–ҮеҢ–еәҒиҠёиЎ“зҘӯиіһйҹіжҘҪйғЁй–Җе„Әз§ҖиіһгӮ’еҸ—иіһгҖӮ

- 2018е№ҙ

- 1жңҲ16ж—ҘгҖҖ第505еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒҠгӮҲгҒі2017е№ҙ7жңҲ14гҖҒ15ж—ҘгҒ®гғҗгғјгғігӮ№гӮҝгӮӨгғігҒ®гҖҢгғҹгӮөгҖҚдёҠжј”гҒ®жҲҗжһңгҒ«гӮҲгӮҠгҖҒдә•дёҠйҒ“зҫ©гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«2017е№ҙеәҰйҹіжҘҪгӮҜгғӘгғҶгӮЈгғғгӮҜгғ»гӮҜгғ©гғ–иіһжң¬иіһгӮ’еҸ—иіһгҖӮ

- 4жңҲ1ж—Ҙ е°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒҢ第3д»ЈйҹіжҘҪзӣЈзқЈгҒ«е°ұд»»гҖӮй ҲеұұжҡўеӨ§гҒҢгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«е°ұд»»гҖӮ

- 4жңҲ7гҖҒ8ж—Ҙ е°ҫй«ҳеҝ жҳҺйҹіжҘҪзӣЈзқЈе°ұд»»жҠ«йңІз¬¬517еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгӮ’е°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜдёүе–„жҷғгҒ®гҖҢгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®гҒҹгӮҒгҒ®гҖҢгғҺгӮЁгӮ·гӮ№гҖҚгҒЁгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬8з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 4жңҲ26ж—ҘгҖҖеӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒ®е…¬ејҸtwitterгӮўгӮ«гӮҰгғігғҲгҒҢгҖҢжң¬ж—ҘеӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гҒҜ71жӯігҒ®иӘ•з”ҹж—ҘгӮ’иҝҺгҒҲгҒҫгҒ—гҒҹгҖӮгҖҚгҒЁгғ„гӮӨгғјгғҲгҖӮ4жңҲ26ж—ҘгҒҜгҖҒ1947е№ҙгҒ«жҲҰзҒҪгҒ«з„јгҒ‘ж®ӢгҒЈгҒҹжңқж—ҘдјҡйӨЁгҒ«гҒҰй–ўиҘҝдәӨйҹҝжҘҪеӣЈгҒ®з¬¬1еӣһе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡгҒҢиЎҢгӮҸгӮҢгҒҹж—ҘгҒ§гҒӮгӮҠпјҲжң¬е№ҙиӯңи©ІеҪ“й …зӣ®гӮ’еҸӮз…§пјүгҖҒгҒ“гҒ®ж—ҘгӮ’еӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒҢе…¬ејҸгҒ«иӘ•з”ҹж—ҘгҒЁдҪҚзҪ®гҒҘгҒ‘гҒҰгҒ„гӮӢгҒ“гҒЁгҒҢжҳҺгӮүгҒӢгҒЁгҒӘгҒЈгҒҹгҖӮ

- 2019е№ҙ

- 3жңҲ7ж—ҘгҖҖйҹіжҘҪзӣЈзқЈе°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒҢ第70еӣһж—Ҙжң¬ж”ҫйҖҒеҚ”дјҡж”ҫйҖҒж–ҮеҢ–иіһпјҲNHKж”ҫйҖҒж–ҮеҢ–иіһпјүгӮ’еҸ—иіһгҖӮ

- 3жңҲ8ж—ҘгҖҖеӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒЁйҹіжҘҪзӣЈзқЈе°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒҢгҖҒ2018е№ҙгҒ®гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғідәӨйҹҝжӣІе…ЁжӣІжј”еҘҸдјҡпјҲжң¬е№ҙиӯңи©ІеҪ“еҗ„й …зӣ®гӮ’еҸӮз…§пјүгҒ®жҲҗжһңгҒ«гӮҲгӮҠеӨ§йҳӘж–ҮеҢ–зҘӯиіһгӮ’еҸ—иіһгҖӮ

- 7жңҲ31ж—Ҙ йҰ–еёӯгӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјз”°йҮҺеҖүйӣ…з§ӢгҒҢйҖҖеӣЈгҖӮ

- 9жңҲ1ж—Ҙ еҙ”ж–ҮжҙҷгҒҢгӮҪгғӯгғ»гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«е°ұд»»гҖӮ

- 2021е№ҙ

- 9жңҲ5ж—Ҙ жһҡж–№еёӮз·ҸеҗҲж–ҮеҢ–иҠёиЎ“гӮ»гғігӮҝгғјгҒ®гҒ“гҒ‘гӮүиҗҪгҒЁгҒ—е…¬жј”гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢжһҡж–№еёӮз·ҸеҗҲж–ҮеҢ–иҠёиЎ“гӮ»гғігӮҝгғјй–ӢйӨЁиЁҳеҝөзү№еҲҘе…¬жј”гҖҚгӮ’е°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«д»ІйҒ“йғҒд»ЈгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғӣгғ«гӮ№гғҲгҒ®зө„жӣІгҖҢжғ‘жҳҹгҖҚгӮҲгӮҠгҖҢжңЁжҳҹгҖҚгҖҒгғҒгғЈгӮӨгӮігғ•гӮ№гӮӯгғјгҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬1з•ӘгҖҒгӮ№гғЎгӮҝгғҠгҒ®йҖЈдҪңдәӨйҹҝи©©гҖҢжҲ‘гҒҢзҘ–еӣҪгҖҚгӮҲгӮҠгҖҢгғўгғ«гғҖгӮҰгҖҚгҖҒгӮ·гғҷгғӘгӮҰгӮ№гҒ®дәӨйҹҝи©©гҖҢгғ•гӮЈгғігғ©гғігғҮгӮЈгӮўгҖҚгҒ»гҒӢгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 2023е№ҙ

- 4жңҲ1ж—Ҙ е°ҫејөжӢ“зҷ»гҒҢгӮўгӮ·гӮ№гӮҝгғігғҲгғ»гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғјгҒ«е°ұд»»гҖӮгҒҫгҒҹгҒ“гҒ®ж—ҘгҖҒй«ҳ槻еҹҺе…¬ең’иҠёиЎ“ж–ҮеҢ–еҠҮе ҙгҒ®гҒ“гҒ‘гӮүиҗҪгҒЁгҒ—е…¬жј”гҒЁгҒ—гҒҰгҖҒгҖҢй«ҳ槻еҹҺе…¬ең’иҠёиЎ“ж–ҮеҢ–еҠҮе ҙй–ӢйӨЁиЁҳеҝөзү№еҲҘжј”еҘҸдјҡгҖҚгӮ’е°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠиЎҢгҒҶгҖӮгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«д»ІйҒ“йғҒд»ЈгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®гғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬5з•ӘгҖҢзҡҮеёқгҖҚгҒЁдәӨйҹҝжӣІз¬¬7з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 2024е№ҙ

- 4жңҲ1ж—Ҙ гғҖгғӢгӮЁгғ«гғ»гӮӘгғғгғҶгғігӮ¶гғһгғјгҒҢгӮўгғјгғҶгӮЈгӮ№гғҲгғ»гӮӨгғігғ»гғ¬гӮёгғҮгғігӮ№гҒ«е°ұд»»гҖӮгҒҫгҒҹгҒ“гҒ®ж—ҘгҒӢгӮүгҖҒеҫ“жқҘгҒ®гҖҢгғҲгғғгғ—еҘҸиҖ…гҖҚгҒЁгҒ„гҒҶе‘јз§°гӮ’жЁҷжә–зҡ„гҒӘгҖҢйҰ–еёӯгҖҚгҒ«еӨүжӣҙгҖӮ

- 8жңҲ6ж—Ҙ гҖҢ2025е№ҙеӨ§йҳӘгғ»й–ўиҘҝдёҮеҚҡгғ—гғ¬гғ»гӮігғігӮөгғјгғҲгҖҚгӮ’е°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠжқұдә¬гӮӘгғҡгғ©гӮ·гғҶгӮЈгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«гҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгӮігғ–гӮҜгғӯгҒ®гҖҢгҒ“гҒ®ең°зҗғпјҲгҒ»гҒ—пјүгҒ®з¶ҡгҒҚгӮ’гҖҚпјҲеӨ§йҳӘгғ»й–ўиҘҝдёҮеҚҡгӮӘгғ•гӮЈгӮ·гғЈгғ«гғҶгғјгғһгӮҪгғігӮ°пјүз®ЎејҰжҘҪзүҲгҖҒеӨ–еұұйӣ„дёүгҒ®гҖҢеүҚеҘҸжӣІгҖҚ(2012)гҖҒгғўгғјгғ„гӮЎгғ«гғҲгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬41з•ӘгҖҢгӮёгғҘгғ”гӮҝгғјгҖҚгҖҒгғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 11жңҲ30ж—Ҙ гҖҢдә•дёҠйҒ“зҫ©гӮ¶гғ»гғ•гӮЎгӮӨгғҠгғ«гғ»гӮ«гӮҰгғігғҲгғҖгӮҰгғі vol.5пјҲжңҖзөӮеӣһпјүгҖҚгӮ’дә•дёҠйҒ“зҫ©гҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠгӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«гҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гғҷгғјгғҲгғјгғҙгӮ§гғігҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬6з•ӘгҖҢз”°ең’гҖҚгҒЁдәӨйҹҝжӣІз¬¬5з•ӘпјҲжј”еҘҸй ҶпјүгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮзҙ„250еӣһпјҲдә•дёҠйҒ“зҫ©е…¬ејҸгӮөгӮӨгғҲгҒ«гӮҲгӮӢпјүгҒ®жј”еҘҸдјҡгӮ’йҮҚгҒӯгҒҹдә•дёҠе…ғйҰ–еёӯжҢҮжҸ®иҖ…гҒ®еӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒЁгҒ®жңҖеҫҢгҒ®жј”еҘҸдјҡгҒ§гҒӮгӮҠгҖҒзөӮжј”еҫҢдјҡе ҙгҒҜгӮ№гӮҝгғігғҮгӮЈгғігӮ°гӮӘгғҷгғјгӮ·гғ§гғігҒ§гҒ“гӮҢгҒҫгҒ§гҒ®дә•дёҠгҒ®жҢҮжҸ®гӮ’и®ғгҒҲгҒҹгҖӮ

- 12жңҲ13ж—Ҙ гҖҢгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјз”ҹиӘ•200е№ҙиЁҳеҝөзү№еҲҘжј”еҘҸдјҡгҖҚгӮ’е°ҫй«ҳеҝ жҳҺгҒ®жҢҮжҸ®гҒ«гӮҲгӮҠгӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«гҒ«гҒҰиЎҢгҒҶгҖӮжј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгғ–гғ«гғғгӮҜгғҠгғјгҒ®дәӨйҹҝжӣІз¬¬8з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

- 2025е№ҙ

- 1жңҲ29ж—Ҙ гҒ„гҒҡгҒҝгғӣгғјгғ«гҒ®гҖҒеұұз”°е’ҢжЁ№гҒҢеңЁйҳӘ4гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гӮ’й Ҷз•ӘгҒ«жҢҮжҸ®гҒ—гҒҰгғЎгғігғҮгғ«гӮәгӮҫгғјгғігҒ®дё»иҰҒдҪңе“ҒгӮ’жј”еҘҸгҒҷгӮӢдјҒз”»гӮ·гғӘгғјгӮәгҖҢгғЎгғігғҮгғ«гӮ№гӮҫгғјгғі е…үгҒ®гҒ»гҒҶгҒ«гҖҚгҒ«гҒҠгҒ„гҒҰгҖҒеӨ§гғ•гӮЈгғ«гҒҜдәӨйҹҝжӣІз¬¬3з•ӘгҖҢгӮ№гӮігғғгғҲгғ©гғігғүгҖҚгҒ®жј”еҘҸгҒ§гӮ·гғӘгғјгӮәгӮ’з· гӮҒгҒҸгҒҸгҒЈгҒҹгҖӮд»–гҒ®жј”еҘҸжӣІзӣ®гҒҜгҖҒгӮҪгғӯгғ»гғ”гӮўгғӢгӮ№гғҲгҒ«е°Ҹжһ—ж„ӣе®ҹгӮ’иҝҺгҒҲгҖҒгҖҢгӮўгғігғҶгӮЈгӮҙгғҚгҖҚеәҸжӣІгҖҒдәӨйҹҝжӣІз¬¬1з•ӘгҖҒгғ”гӮўгғҺеҚ”еҘҸжӣІз¬¬2з•ӘгҒ§гҒӮгҒЈгҒҹгҖӮ

жӯҙд»Јеёёд»»жҢҮжҸ®иҖ…гғ»йҹіжҘҪзӣЈзқЈзӯү

- 1947е№ҙ - 2001е№ҙпјҡжңқжҜ”еҘҲйҡҶпјҲеёёд»»жҢҮжҸ®иҖ… / гҒ®гҒЎйҹіжҘҪз·ҸзӣЈзқЈгҖҒжІЎеҫҢгҒҜеүөз«ӢеҗҚиӘүжҢҮжҸ®иҖ…пјү

- 2003е№ҙ - 2012е№ҙпјҡеӨ§жӨҚиӢұж¬ЎпјҲйҹіжҘҪзӣЈзқЈ / 2012е№ҙ4жңҲгӮҲгӮҠжЎӮеҶ жҢҮжҸ®иҖ…пјү

- 2014е№ҙ - 2017е№ҙпјҡдә•дёҠйҒ“зҫ©пјҲйҰ–еёӯжҢҮжҸ®иҖ…пјү

- 2018е№ҙ - пјҡе°ҫй«ҳеҝ жҳҺпјҲйҹіжҘҪзӣЈзқЈпјү

гҒ“гҒ®д»–гҖҒз§Ӣеұұе’Ңж…¶гҖҒе®Үе®ҝе…ҒдәәгҖҒеӨ–еұұйӣ„дёүгҖҒиӢҘжқүејҳгҖҒе°ҫй«ҳеҝ жҳҺгӮүгҒҢгҖҒеёёд»»жҢҮжҸ®иҖ…гӮ„гғҹгғҘгғјгӮёгғғгӮҜгғ»гӮўгғүгғҙгӮЎгӮӨгӮ¶гғјгҒӘгҒ©гҒЁгҒ—гҒҰеңЁд»»гҒ—гҒҹгҖӮ

жј”еҘҸдјҡ

- е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡ

- гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“10гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°20еӣһпјү

- ж–°жҳҘеҗҚжӣІгӮігғігӮөгғјгғҲ

- гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- 3еӨ§дәӨйҹҝжӣІгҒ®еӨ•гҒ№

- гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- 第д№қгӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгҒ®еӨ•гҒ№

- гғ•гӮ§гӮ№гғҶгӮЈгғҗгғ«гғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°2еӣһпјү

- гғһгғҒгғҚгғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғј

- гӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“2гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°2еӣһпјү

- гӮҪгғҜгғ¬гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғј

- гӮ¶гғ»гӮ·гғігғ•гӮ©гғӢгғјгғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“2гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°2еӣһпјү

- гҒ«гҒ—гҒӘгӮҠгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜ

- еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдјҡйӨЁпјҲе№ҙй–“2гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°2еӣһпјү

- жқұдә¬е®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡ

- гӮөгғігғҲгғӘгғјгғӣгғјгғ«гҖҒжқұдә¬ж–ҮеҢ–дјҡйӨЁгҒӘгҒ©пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһгҖӮй–ӢеӮ¬гҒ•гӮҢгҒӘгҒӢгҒЈгҒҹе№ҙгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮпјү

- еІҗйҳңе®ҡжңҹжј”еҘҸдјҡ

- гӮөгғ©гғһгғігӮ«гғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- дә¬йғҪзү№еҲҘжј”еҘҸдјҡ

- дә¬йғҪгӮігғігӮөгғјгғҲгғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- зҘһжҲёзү№еҲҘжј”еҘҸдјҡ

- зҘһжҲёеӣҪйҡӣдјҡйӨЁгҒ“гҒҸгҒ•гҒ„гғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- еҚ—жө·гӮігғігӮөгғјгғҲ

- еӨ§йҳӘзӢӯеұұеёӮж–ҮеҢ–дјҡйӨЁпјҲSAYAKAгғӣгғјгғ«пјүгҖҒжөӘеҲҮгғӣгғјгғ«гҖҒжІіеҶ…й•·йҮҺеёӮз«Ӣж–ҮеҢ–дјҡйӨЁпјҲгғ©гғ–гғӘгғјгғӣгғјгғ«пјүгҒӘгҒ©гҖҒеҚ—жө·йӣ»йү„жІҝз·ҡгҒ®гғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- е…«е°ҫжј”еҘҸдјҡ

- е…«е°ҫеёӮж–ҮеҢ–дјҡйӨЁпјҲгғ—гғӘгӮәгғ гғӣгғјгғ«пјүпјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- жһҡж–№жј”еҘҸдјҡ

- жһҡж–№еёӮз·ҸеҗҲж–ҮеҢ–иҠёиЎ“гӮ»гғігӮҝгғјпјҲй–ўиҘҝеҢ»еӨ§еӨ§гғӣгғјгғ«пјүпјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- дёүжңЁгҖҢ第д№қгҖҚжј”еҘҸдјҡ

- дёүжңЁеёӮж–ҮеҢ–дјҡйӨЁпјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

- KEIBUN第д№қжј”еҘҸдјҡ

- ж»ӢиіҖзңҢз«ӢиҠёиЎ“еҠҮе ҙ гҒігӮҸж№–гғӣгғјгғ«пјҲе№ҙй–“1гғ—гғӯгӮ°гғ©гғ гҖҒжј”еҘҸдјҡеӣһж•°1еӣһпјү

и„ҡжіЁ

жіЁйҮҲ

еҮәе…ё

й–ўйҖЈй …зӣ®

- гӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©гҒ®дёҖиҰ§

- гӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜйҹіжҘҪгҒ®жҢҮжҸ®иҖ…дёҖиҰ§

- гӮігғігӮөгғјгғҲгғһгӮ№гӮҝгғј

- еңЁйҳӘгӮӘгғјгӮұгӮ№гғҲгғ©

- еӨ§йҳӘгӮҜгғ©гӮ·гғғгӮҜ

- еҚ—жө·йӣ»ж°—йү„йҒ“пјҲжІҝз·ҡиҮӘжІ»дҪ“гҒ®гғӣгғјгғ«гҒ§еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гҒЁгҖҢеҚ—жө·гӮігғігӮөгғјгғҲгҖҚгӮ’й–ӢеӮ¬пјү

еӨ–йғЁгғӘгғігӮҜ

- е…¬ејҸгӮҰгӮ§гғ–гӮөгӮӨгғҲ

- еӨ§йҳӘгғ•гӮЈгғ«гғҸгғјгғўгғӢгғјдәӨйҹҝжҘҪеӣЈ (@Osaka_phil) - XпјҲж—§Twitterпјү