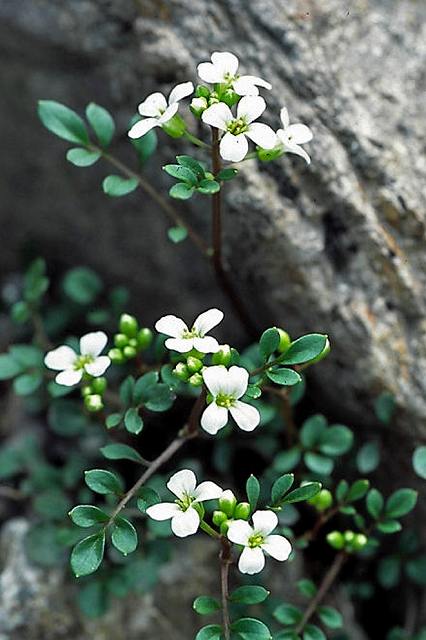

ミヤマタネツケバナ(深山種漬花、学名: Cardamine nipponica)は、アブラナ科タネツケバナ属の多年草、高山植物。別名、ミネガラシ(峰芥)。

特徴

全体が無毛。根は地下に長く入る。短い根茎には古い根出葉の葉柄基部が残る。根出葉は奇数羽状複葉で長さ2-5cm、小葉は5-7個、長楕円形から倒卵形、長さ2-6mm、幅1.5-5mmになり、頂小葉はやや大く、小葉の縁は全縁。地上茎は株立になり、高さ3-10cm、茎葉は互生し、小葉は3-5個で根出葉と同形。葉柄の基部がやや耳状になって茎を抱く。

花期は7-8月。茎先に短い総状花序をつけ、白色の十字形の4弁花を2-6個つける。萼片は長楕円形で長さ約2mm。花弁は倒卵形で、長さ4-6mm。雄蕊は6個のうち4個が長い。雌蕊は1個。果実は長角果で斜め上向きにつき、広線形で長さ2-3cm、種子のあるところはやや膨らみ、先端の残存花柱は長さ1mmになってとがる。果柄は長さ3-6mmになる。長角果が熟すると果皮が2片に裂開し、種子を弾き飛ばす。種子は長さ約1.5mmになる。

分布と生育環境

北海道、本州の中部地方以北に分布し、高山帯の湿った岩礫地、砂礫地、岩隙などに生育する。雪解けの遅い雪田の跡などによく見られる。米倉浩司 (2017) は、「台湾にもあるとされるが疑わしい。」としている。

タイプ標本の採集地は、白山、御嶽山。

名前の由来

和名ミヤマタネツケバナは「深山種漬花」の意。別名のミネガラシは「峰芥」の意で、高山に生えることによる。牧野富太郎 (1940) は、『牧野日本植物圖鑑』において、「和名峰芥ハ高山ニ生ズルヨリ云ヒ此名ハ深山種漬花ヨリハ舊シ」と記述している。

種小名(種形容語)nipponica は、「日本の」の意味。

種の保全状況評価

国(環境省)のレッドデータブック、レッドリストでの選定はない。都道府県のレッドデータ、レッドリストの選定状況は、福島県で絶滅危惧II類(VU)。また、長野県では、変種ホソバミヤマタネツケバナ var. happoensis を認め、絶滅危惧IA類(CR)としている。

分類

同属で、南千島の高山から報告され、極東ロシア北東部から北アメリカ大陸北西部に分布するチシマタネツケバナ C. umbellata とは、本種は葉柄の基部が耳状になるが、同種は葉柄の基部が耳状にならない点が異なる。両種とも多年草であるが、チシマタネツケバナの地上部の形態は、むしろヨーロッパ原産の帰化植物で越年草であるミチタネツケバナ C. hirsute に似る。

ギャラリー

脚注

参考文献

- 北村四郎・村田源著『原色日本植物図鑑・草本編II(改訂53刷)』、1984年、保育社

- 豊国秀夫編『山溪カラー名鑑 日本の高山植物』、1988年、山と溪谷社

- 清水建美編・解説、門田裕一改訂版監修、木原浩写真『山溪ハンディ図鑑8 高山に咲く花(増補改訂新版)』、2014年、山と溪谷社

- 大橋広好・門田裕一・木原浩他編『改訂新版 日本の野生植物 4』、2017年、平凡社

- 牧野富太郎原著、邑田仁・米倉浩司編集『新分類 牧野日本植物図鑑』、2017年、北隆館

- 米倉浩司・梶田忠 (2003-)「BG Plants 和名-学名インデックス」(YList)

- The World Flora Online

- 牧野富太郎『牧野日本植物圖鑑』、みねがらし、1940年、北隆館、牧野日本植物図鑑インターネット版

- 日本のレッドデータ検索システム

外部リンク

- ミヤマタネツケバナ - コトバンク

![ミヤマタネツケバナ フィールドノート[信州諏訪自然写真館]](http://www.suwanet.net/~sakailab/note/2016-1/20160528mit2.jpg)