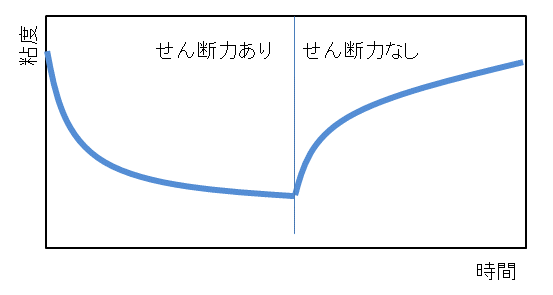

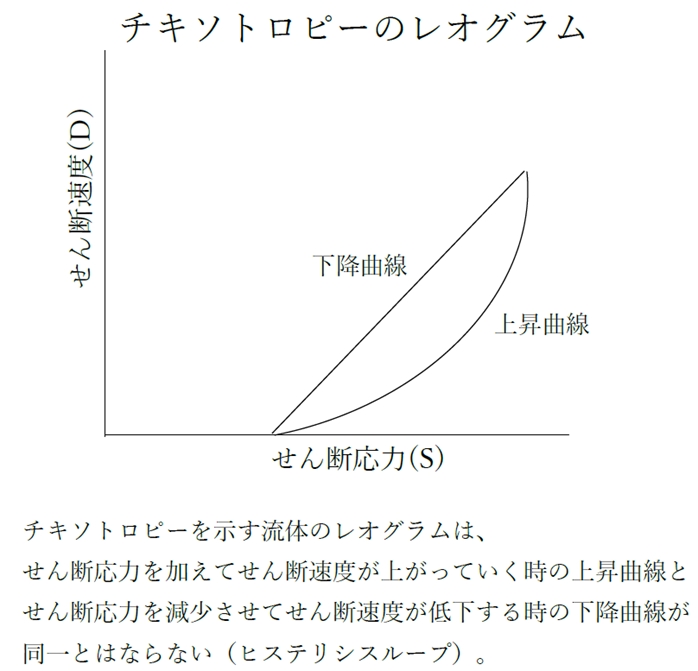

チキソトロピー(英語:thixotropy)は、ゲルのような塑性固体とゾルのような非ニュートン液体の中間的な物質が示す性質で、粘度が時間経過とともに変化するものである。シキソトロピーとも呼称される。具体的には、剪断応力を受け続けると粘度が次第に低下し液状になる。また静止すると粘度が次第に上昇し最終的に固体状になる。剪断速度が急に変化した場合には、粘度が一定値に安定するのに時間がかかる。

語源は、ギリシャ語のthixis(触れる)と-tropy(向く、回る)から来ている。「揺変性」とも訳される。

ときに、練り歯磨きやケチャップなどのように、剪断応力を受けた場合に粘度が低下する性質(擬塑性)を広くチキソトロピーということもある。しかしこれらは剪断速度の増加とともに粘度が低下するものの、時間による変化は必ずしもなく、厳密にはチキソトロピーではない。

逆に、剪断応力を受ける時間が長くなるほど粘度が上昇するものもあり、この性質はレオペクシー(Rheopexy)または逆チキソトロピー(※→ダイラタンシーも参照)と呼ばれるが、例は少ない(粘土の懸濁液や冷却温度を保ったままでのアイスクリーム作製攪拌作業など)。

チキソトロピーの例

チキソトロピーは、自然界に多くの例が見られる。例えば、粘土はチキソトロピーを示すことがある。蜂蜜も条件によりチキソトロピーを示すことがある。また関節の滑液など体内にも存在する。

地震の際の地盤液状化も一部この性質による可能性はあるが、一般にはそうではなく土壌中の液体が砂粒と分離し流れる挙動として説明されている。

応用例としては、ボールペンのインクなどがある(ゲルインクボールペン)。また、ある種の合金は一定の温度でチキソトロピーを示すため、完全に液体でない状態(静止していれば固体状)で成型する方法がある。

また(人工物かどうかわからないが)ナポリにある秘宝「聖ヤヌアリウスの血」もチキソトロピーを示す液体ではないかといわれる。

脚注

注釈・出典

関連項目

- レオロジー

- 分散系

- ダイラタンシー

- 粘性

- 粘弾性