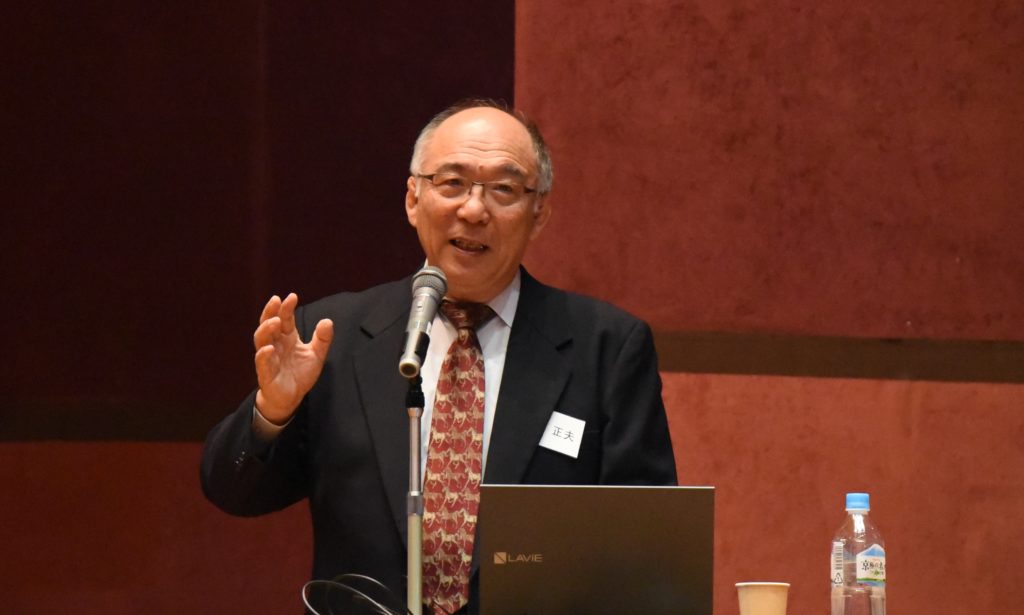

小菅 卓夫(こすげ たくお、1926年 - 2006年)は、日本の薬学者(天然物化学)。階級は海軍少尉候補生。学位は薬学博士(東京大学・1955年)。静岡薬科大学名誉教授。

金沢大学薬学部教授、静岡薬科大学薬学部教授、静岡薬科大学学長(第6代)などを歴任した。

概要

島根県出身の天然物化学を専攻する薬学者である。日本の海洋天然物の研究においては草分けとされる。バイに含まれる毒素であるスルガトキシン類の単離に成功し、その構造を特定したうえで、毒化するメカニズムを解明したことで知られている。また、トリカブト属の強心成分であるヒゲナミンの分離に成功し、その構造を特定したことで知られている。金沢大学や静岡薬科大学で教鞭を執り、静岡薬科大学では学長も務めた。

来歴

生い立ち

1926年(大正15年)、島根県にて生まれた。島根県により設置・運営される島根県立津和野中学校を経て、海軍の教育機関である海軍兵学校の門を叩き、第75期生として学んでいた。1945年(昭和20年)8月に太平洋戦争が終結すると、海軍も解体されることになり、第75期生は同年10月1日に急遽卒業となった。その後、国が設置・運営する東京帝国大学に進学し、医学部の薬学科にて学んだ。1949年(昭和24年)、東京帝国大学を卒業した。それにともない、薬学士の称号を取得した。「どくだみに含有される有効成分の構造に関する研究」と題した博士論文を執筆し、1955年(昭和30年)1月19日、東京大学より薬学博士の学位を取得した。

薬学者として

国が設置・運営する金沢大学に採用され、薬学部の教授などを務めた。1959年(昭和34年)、静岡県により設置・運営される静岡薬科大学に転じ、薬学部の教授を務めた。大学院博士課程に在籍していた若林敬二を指導したのをはじめ、多数の人材を育成した。村田敏郎の後任として、1986年(昭和61年)10月に静岡薬科大学の学長に就任した。しかし、静岡薬科大学は、同じく静岡県により設置・運営されていた静岡女子大学、静岡女子短期大学と統合されることになり、1987年(昭和62年)に静岡県立大学が設置された。ただし、静岡薬科大学の在学生が卒業するまでの間は静岡県立大学と並行して存続するため、静岡薬科大学は1990年(平成2年)3月に閉学した。それにより、静岡薬科大学の最後の学長となった。なお、1989年(平成元年)に、静岡薬科大学より名誉教授の称号が授与されている。その後、2006年(平成18年)に死去した。

研究

専門は薬学であり、特に天然物化学といった分野について研究した。和漢薬成分の研究、変異発癌物質の単離構造の研究、海洋天然物化学の研究に従事した。

具体的には、バイに含まれる毒素の単離と構造決定を目指す研究に携わり、その結果としてスルガトキシン類を発見し、毒化するメカニズムを解明した。静岡県の一部地域ではバイを「海つぼ」と称して食しているが、静岡県沼津市周辺にて「海つぼ」による食中毒が発生したことから、それをきっかけにバイの毒素の研究を開始した。1972年(昭和47年)にバイの毒素であるスルガトキシンを単離し、その構造の特定に成功した。ところが、極めて高純度のスルガトキシンには活性がないことが発覚し、さらに研究を重ねた結果、不安定である真の活性体としてネオスルガトキシンとプロスルガトキシンの単離に成功した。また、毒素発生の原因として、従来は食物連鎖説が提唱されてきたが、小菅は毒素を産出するバクテリアが存在するのではないかと考えスクリーニングを実施した。その結果、スルガトキシン類を産出するコリネバクテリウム属と思しき細菌を発見し、論争に終止符を打った。ここまでで、研究を開始してから実に20年以上を費やしたとされる。

また、トリカブト属の強心成分の分離と構造決定を目指す研究にも携わり、その結果としてヒゲナミンが発見された。先行研究として矢数道明が薬理学的研究に取り組んでおり、強心作用がアルカロイドを除いた水溶性分画に存在し、その中でもクロロホルム不溶分画の中に存在することを示唆していた。小菅らはこの分画から強心成分を分離することを目指していたが、トリカブト属には多数の種が存在し、強心性に大きな差異があることから苦戦を強いられた。極端な場合、同一の場所から採取した種であっても年によって薬効があったりなかったりしたため、研究対象を採集する場所を決定するだけでも数年がかかったという。最終的に、新潟県佐渡郡で採集したオクトリカブトを研究対象とした。

さらに、ヘテロサイクリックアミンの構造の解明にも取り組んだ。この業績に対し、医学者の杉村隆は「小菅先生はヘテロサイクリックアミンの構造を明らかにするのに、最初に貢献されたのです」と評している。これらの業績により、アメリカ癌学会が発行する学術雑誌『Cancer Research』の侮・ノ、小菅の肖像写真が掲載された。

「『どくだみ』の抗糸状菌性物質の構造決定及びこれに関連した研究」の業績が評価され、1955年(昭和30年)4月8日に日本薬学会奨励賞を授与された。また、「生物活性成分を対象とした天然物研究――特にバイ(海つぼ)毒素に関する研究」の業績が評価され、1987年(昭和62年)4月2日に井上昭二とともに日本薬学会学術賞を授与された。

人物

- ヒゲナミンの命名理由

- トリカブト属の強心成分である「higenamine」の命名理由について、小菅とともに研究していた横田正實が髭を蓄えていたから「ヒゲナミン」と名付けたという俗説があるが、小菅はそれを否定している。小菅によれば、生物活性の高いアミンという意味で命名したと聞いており、本来は「ハイゲナミン」という意図だったとしている。また、命名者については、当時アドバイスをしてもらっていた岡本敏彦が「higenamine」と名付けたと述べている。

- 同門会

- 静岡薬科大学にて小菅が主宰していた研究室では、毎年12月にパーティを行うのが慣例となっており、小菅の没後も静岡薬科大学の薬剤製造学教室、漢方薬研究所、静岡県立大学の薬品資源学教室の関係者ら同門の者により継続している。

家族・親族

息子は東京医科歯科大学を卒業して医師となった。診療所を開業していたが、その後、卓夫の助言を受けつつウコンなどについて研究しており、特許も出願している。

門下生

- 若林敬二

- 木下俊也

略歴

- 1926年 - 島根県にて誕生。

- 1945年 - 海軍兵学校卒業。

- 1949年 - 東京帝国大学医学部卒業。

- 1959年 - 静岡薬科大学薬学部教授。

- 1986年 - 静岡薬科大学学長。

- 1989年 - 静岡薬科大学名誉教授。

- 2006年 - 死去。

賞歴

- 1955年 - 日本薬学会奨励賞。

- 1987年 - 日本薬学会学術賞。

脚注

註釈

出典

関連人物

- 杉村隆

- 全田浩

- 矢数道明

- 横田正實

関連項目

- 薬学

- 天然物化学

- ヘテロサイクリックアミン

- 貝毒

- バイ

- 附子

- トリカブト

- ドクダミ

- 沼津市

外部リンク

- 小菅 卓夫 - Webcat Plus

- 日本の研究.com:184900