大樹寺(だいじゅじ / だいじゅうじ)は、愛知県岡崎市鴨田町にある浄土宗の寺院。徳川氏(松平氏)の菩提寺。正式には成道山松安院大樹寺(じょうどうさん しょうあんいん だいじゅじ)と称する。

歴史

三河松平家菩提寺の創建

応仁元年(1467年)8月23日、尾張品野、三河伊保の軍兵が大挙して井田野に攻め寄せた。安城松平家当主の松平親忠は500余騎でこれを迎え撃ち、一夜と半日の戦いで破った。この第一次井田野合戦おける戦死者を弔うため、親忠は現在の岡崎市鴨田町字向山の地に千人塚を築いた。

その後、文明7年(1475年)になって、塚が振動し、近辺には悪病が流行するようになった。この亡霊を弔うために親忠は塚のほとりに念仏堂を建てた(現在の鴨田町字向山の西光寺)。そして、鴨田の旧館址に一寺を建立した。増上寺開山聖聡の孫弟子の勢誉愚底(せいよぐてい)を講じて七日七夜の間、別時念仏を修し、勢誉愚底を開山としてこの一寺を大樹寺と称した。寺号の「大樹」は征夷大将軍の唐名であり、寺伝では、松平氏から将軍が誕生することを祈願して勢誉愚底により命名されたと伝えられているが、釈迦入滅地の沙羅双樹にちなんだものとの説もある。

親忠により大樹寺は安城松平氏の菩提寺とされた。松平郷の高月院にあった墓から分骨され、親忠は、先代3代である松平親氏、松平泰親、松平信光の墓をそれぞれ大樹寺に移設した。なお、信光明寺には現在も親氏、泰親、信光の墓である3基の宝篋印塔が残っており、そのため、大樹寺にある3氏の墓は信光明寺から移転したものとも言われている。

天文4年(1535年)、岡崎松平家当主の松平清康により再興され、一層方形二層円形の多宝塔が建立された。

桶狭間の戦いと徳川家康

永禄3年(1560年)5月19日、織田信長は今川軍の本陣を急襲。桶狭間の戦いで総大将の今川義元は戦死した。織田方の武将の水野信元は、甥の松平元康(徳川家康)のもとへ、浅井道忠を使者として遣わした。5月19日夕方、道忠は、元康が守っていた大高城に到着し、今川義元戦死の報を伝えた。織田勢が来襲する前に退却するようとの勧めに対し、元康はいったん物見を出して桶狭間敗戦を確認した。同日夜半に退城。岡崎城内には今川の残兵がいたため、これを避けて翌20日、大樹寺に入った。ほどなくして今川軍は岡崎城を退去。23日、元康は「捨城ならば拾はん」と言って岡崎城に入城し、自立への第一歩を踏み出した。

確実な記録は存在しないが、5月20日に松平元康が手勢18名とともに寺に入ったときのことで、以下の逸話が大樹寺で代々言い伝えられている。敵軍に寺を囲まれ、追撃に絶望した元康が先祖の松平家の墓前で自害を決意すると、第13代住職登誉天室は問答の末「厭離穢土 欣求浄土」の教えを説いて元康を諭し、切腹を思いとどまらせたと言われている。登誉は約500人の僧侶を集めて武器を取らせ、「厭離穢土欣求浄土」と大書した旗を立てて敵に対処したとも言われている。

さらに伝承では「家康は以後、戦陣には必ず『厭離穢土欣求浄土』の旗指物を使った」とされているが、これについても確実な記録は存在しない。また、桶狭間の戦いの直後、三河へ撤退する松平勢に対し、織田勢が追撃戦を行ったとの記録を有する資料も存在しない。近年では、岡崎城への帰還は織田勢の追撃戦に備えるために今川氏の許しを得たものであったとする説もある。

江戸期以降

慶長7年(1602年)、勅願寺となる。

慶長17年(1612年)1月7日、徳川家康は、三河吉良で狩りをするとして駿府城を発した。14日から数日、吉良で鷹狩に明け暮れたあと、20日に岡崎城に入った。26日、家康は大樹寺に参拝。法要のあと銀50枚を寄せ、さらに松應寺に詣でてて法要を営み、同様に銀50枚を布施した。27日には名古屋城に赴き石垣や堀の工事の指揮をして、29日に岡崎へ帰り、2月2日に岡崎を発ち、2月6日に駿府城に戻った。

元和元年(1615年)、家康は墓所の再興を命じた。

元和2年(1616年)4月17日、家康が死去。死に際しては、17代住職の了譽(りょうよ)が同席した。家康の死後は、遺言に従い、位牌が収められた。以降、歴代徳川将軍の等身大位牌が大樹寺に収められた。現存する位牌は尾張藩主徳川義直が寛永5年(1628年)に調進したものと寺では伝えられている。

元和3年(1617年)、畔柳清左衛門寿学が奉行となって、家康の祖先八代を祀るための墓の修復再建と寮舎の修造が行われた。四代親忠の墓が魂場野から当寺に移転され、五代長親、六代信忠、七代清康、八代広忠の墓が再興された(松平八代墓)。

寛永13年(1636年)、将軍家光は本堂以下の堂舎の新築を命じた。普請は寛永15年(1638年)2月より始まり、寛永18年(1641年)11月に58棟すべてが完成した。この工事は「寛永の大造営」と一般に呼ばれる。

正保元年(1644年)10月18日、家光は、酒井忠勝、阿部忠秋、阿部重次を召して、大樹寺に東照宮を造営するよう命じた。11月初め、松平正綱と大工頭の木原義久が土地点検のため岡崎に派遣された。結局、東照宮は大樹寺内には造営されず、滝山寺に造営された。

安政2年の火災

安政2年(1855年)1月26日夜、勝手の七輪の下から出火。本堂、大方丈、小方丈、御霊殿、開山堂、庫裏、衆寮が焼失した。焼け残ったのは家康・秀忠・広忠の廟所と宝蔵、多宝塔、鐘楼、三門、裏門、塔頭などであった。翌27日、寺は使者を江戸へ出立させた。使者は2月3日夜に増上寺に到着。翌4日に増上寺と寺社奉行に報告書を提出した。このときの書面には「御供所の常香盤の火がこぼれたこと」が原因で出火した旨の記載がなされていた。江戸を発った大樹寺焼跡の見分役3名は2月晦日に岡崎宿に到着した。寺側は七輪の火の不始末が露見しないかと、早くから気を配っていたが、火元の件は問題にされなかったと伝えられている。

同年7月29日、洪水で矢作橋が流出。こちらにおいても再建願が幕府に出されたが、矢作橋架け替えは第13代将軍の徳川家定の日光参拝費捻出を理由に許可されなかった。

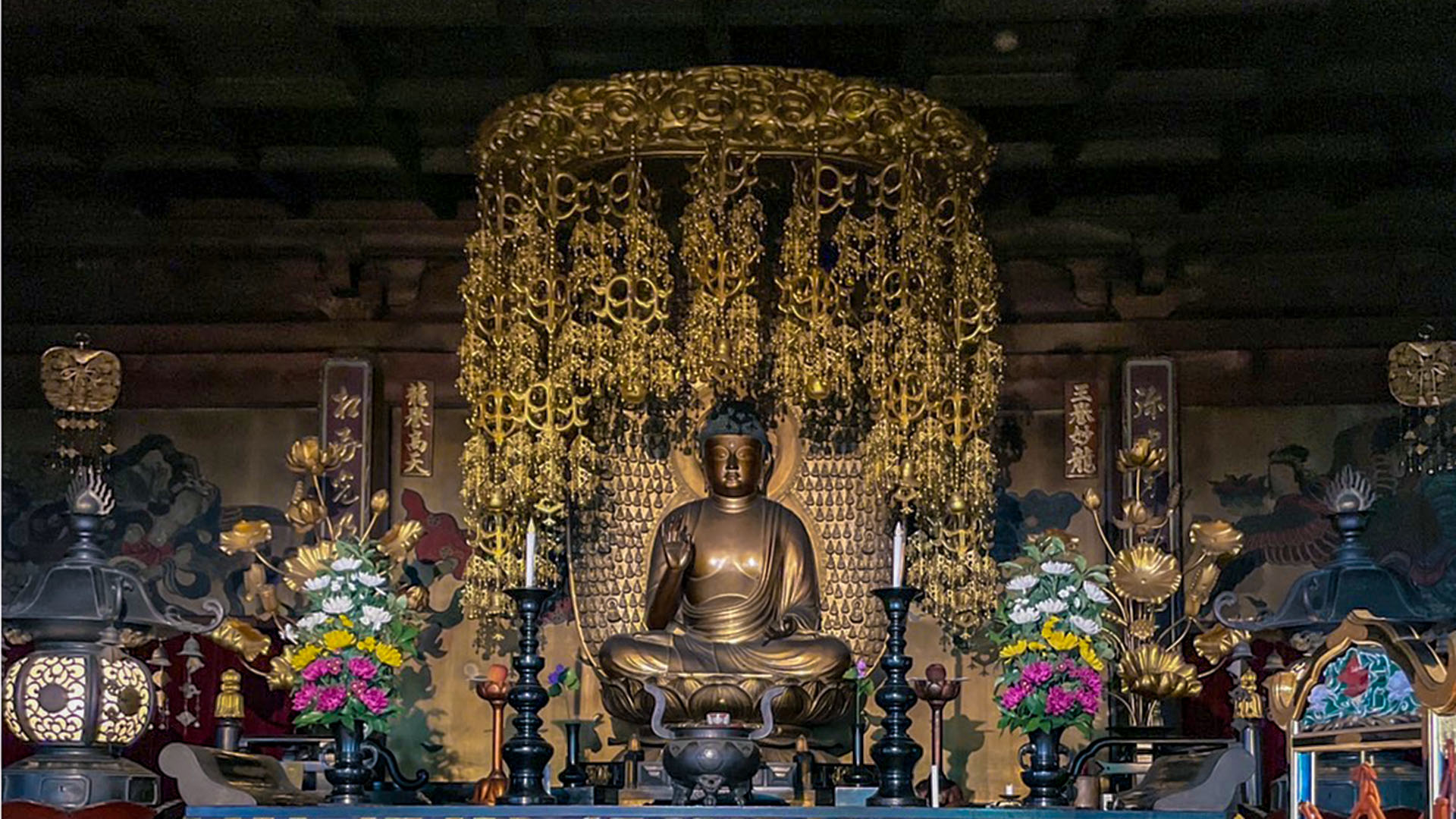

幕閣において大樹寺の再建が正式に決定されたのは安政3年(1856年)2月10日とされる。同年9月、工事が開始。安政4年(1857年)5月、工事完了の儀式である釿納が行われた。本尊は、平安末期作の木造阿弥陀如来坐像が京都の泉涌寺からもたらされた。幕府の支出により再建工事は無事完成したが、総建坪は約2割削減され、大方丈の障壁画は描かれなかった。そのため大樹寺は寺費で冷泉為恭に依頼し、障壁画を同年9月に完成させた。

ペリー来航に始まる幕末の動乱は安政5年(1857年)9月の安政の大獄を第一の頂点として激化の一途をたどるが、火災がこの年以降に起こっていたら、おそらくは工事はできなかっただろうと言われている。

慶応元年(1865年)5月16日、第二次長州征討のため、第14代将軍の徳川家茂は江戸を出発。同月、岡崎城に入り、その翌日、伊賀八幡宮を経由して大樹寺に詣でた。現職の将軍の大樹寺参拝はこれが最初にして最後となった。八ツ半過ぎに大樹寺を発ち、松應寺に立ち寄ったあと、七ツ半過ぎに岡崎城に帰った。そして翌日、西に向かった。無架橋の矢作川は、川舟150隻を使った臨時の船橋で将軍一行を渡河させた。

明治以後

1873年(明治6年)、境内に広元学校(現・岡崎市立大樹寺小学校)が開設される。最初は規模が小さかった同校は次第に規模を拡張していった。

1969年(昭和44年)4月、岡崎市の家康公墓碑建設委員会(委員長:太田光二市長)によって、松平八代墓の隣に徳川家康の墓碑が建てられた。同月16日、除幕式と開眼供養法要が行われ、その後本堂で徳川宗家と本多家の子孫、徳川義宣(尾張徳川家)、日光東照宮宮司、募金協力者、寺院関係者ら500人が集い、三百五十四御神忌法要が営まれた。

1973年(昭和48年)から1975年(昭和50年)にかけて三門の修復が行われた。1975年(昭和50年)10月、収蔵庫が完成した。

2000年(平成12年)8月5日、韓国の仏国寺と友好提携を結んだ。調印式は大樹寺で行われた。仏国寺が日本の寺院と友好提携を結ぶのは、東大寺に次いで2番目。

2005年(平成17年)9月、名古屋市東区の高岳院の堀田岳成が大樹寺第63世貫主に就任した。

2016年(平成28年)9月23日、静岡市の實相寺の中村康雅が大樹寺第64世貫主に就任した。

2023年(令和5年)1月8日にNHK大河ドラマ『どうする家康』の放映が開始されると、松平家・徳川家ゆかりの大樹寺も観光客が急増。混雑と事故防止のため、同年2月10日から入口にナンバープレート認識システムが導入され、駐車場が有料化された。

歴代将軍位牌

大樹寺に安置されている江戸幕府歴代将軍の位牌は、それぞれ将軍の臨終時の身長と同じという説がある。なお、15代将軍慶喜の位牌は大樹寺に置かれていない。これは将軍職を引いた後も存命であったことと、臨終に際し自らを赦免し爵位まで与えた明治天皇に対する恩義から神式で葬られることを遺言したためである。

以下は各位牌の高さを示す。

- 家康:159.0 cm

- 秀忠:160.0 cm

- 家光:157.0 cm

- 家綱:158.0 cm

- 綱吉:124.0 cm

- 家宣:156.0 cm ※ 増上寺の遺骨改葬時調査による推定身長は160 cm前後

- 家継:135.0 cm ※ 満6歳薨去

- 吉宗:155.5 cm ※ 身長は六尺(約180 cm)あったとも伝えられる。

- 家重:151.4 cm ※ 増上寺の遺骨改葬時調査による推定身長は156 cm前後

- 家治:153.5 cm

- 家斉:156.6 cm

- 家慶:153.5 cm ※ 増上寺の遺骨改葬時調査による推定身長は154 cm前後

- 家定:149.9 cm

- 家茂:151.6 cm ※ 増上寺の遺骨改葬時調査による推定身長は157 cm前後

当時の平均身長から大きく外れているのは綱吉と家継の位牌であるが、これを根拠に綱吉が低身長であった、家継が高身長であった、などの説が存在する。

文化財

重要文化財

- 多宝塔:天文4年(1535年)建立、初層平面は方形、二層平面は円形。

- 絹本墨画淡彩如意輪観音図

- 大方丈障壁画:冷泉為恭(岡田為恭)筆 49面

- 紙本著色子日(ねのひ)図:23面(上段の間、襖貼付6 壁貼付17)

- 紙本著色琴棋書画図:4面(上段の間、戸袋貼付)

- 紙本著色茸狩図:22面(次の間、襖貼付16 壁貼付6)

- 以下は附指定

- 紙本著色鶴図:19面(襖貼付16 壁貼付3)

- 紙本著色牡丹図:15面(襖貼付12 壁貼付3)

- 紙本著色鉄線花図:16面(襖貼付)

- 板絵著色杉戸絵:16面(布袋唐子図2、桧時鳥(ほととぎす)図2、鴛鴦(おしどり)図2、蘇鉄猫図2、岩に鷹図2、東遊図2、緑陰浴馬図2、花果籠図2)

- 紙本墨画春秋山水図:16面(襖貼付)

- 小方丈杉戸絵:6面(松に桜図2、陶淵明図2、紅葉滝図2)

- 紙本著色蓮池図:8面(本堂所在、襖貼付)

- 紙本墨書作画目録:為恭筆 1巻

愛知県指定有形文化財

- 大樹寺伽藍

- 大方丈

- 総門

- *三門

- 旧裏一の門・裏二の門

- 鐘楼

- 絹本著色山越阿弥陀如来像

- 絹本著色当麻曼陀羅絵

- 絹本著色二十五菩薩来迎図

- 木造阿弥陀如来坐像

- 木造勢誉上人坐像

- 大樹寺文書

岡崎市指定文化財

- 大樹寺本堂

- 大樹寺開山堂

- 絹本著色勢誉上人像

- 絹本著色登誉上人像

- 木造東照権現(徳川家康)坐像

- 梵鐘

- 木造雲珠型袖附位牌

- 木造札型平頭位牌

- 黒漆嵌装舎利厨子

- 松平八代墓(史跡)

- 大樹寺のしい(天然記念物)

大樹寺から岡崎城への眺望景観

大樹寺三門前から総門(現在の岡崎市立大樹寺小学校の南門)を通して、岡崎城天守を眺めることができる。岡崎市では、両点を結ぶ約3キロメートルの直線を「ビスタライン」と呼んでいる。大樹寺と岡崎城の地盤の標高差は約5メートルと小さく、その間は緩やかな凹地の地形をなし、約3キロメートル先の岡崎城天守を仰角0.2度で望む。

徳川家光は寛永11年(1634年)から1年5か月かけて日光東照宮の大規模改築を行った。先祖の地である岡崎では、大樹寺、伊賀八幡宮、六所神社、松應寺などの大規模な造営工事を行い、自らは滝山東照宮を建立した。大樹寺においては寛永13年(1636年)年から工事を開始し、「祖父生誕の地を望めるように」との想いから、本堂から三門、総門を通して、生誕城である岡崎城を望むことができるよう伽藍を配置、造営した。以後、現在まで眺望が保たれている。

岡崎城は廃城令により1873年~1874年(明治6年~明治7年)に解体されたが、1959年(昭和34年)に天守閣が再建されたことで、眺望も復活した。以後、住民の協力で慣習的に高層建築は控えられ、ビスタライン下は大半が平屋か2階建ての住宅で、江戸時代と同じ眺望が保たれることとなった。

2009年(平成21年)1月31日と2月1日のそれぞれ夜間に、ビスタラインがサーチライトの光で再現された。愛知県の「未来型まちづくり」推進事業の一つとして行われた。清水寺の秋の夜間特別拝観のライトアップ時に使用されたサーチライトを総門に設置し、岡崎城に向かって青白い光を照射した。

2012年(平成24年)2月、市は「岡崎市景観計画」を策定。岡崎城を望む景観が「景観形成重点地区」に指定され、ビスタライン下に「基準面を超える建造物及び工作物を設置してはならない」という文言が記載された。同計画を実効あるものとするため、3月27日、「岡崎市水と緑・歴史と文化のまちづくり条例」の改正案が市議会で可決された。周知期間を経て、同年7月1日に条例が施行。岡崎市景観計画の運用が開始された。

2018年(平成30年)7月1日、同計画が改正。「望景観保全地域(特別地域)」に指定され、ビスタラインの高さ規制が緩やかな規制(勧告)から強制力のある規制(命令)に移行した。なお、大樹寺小学校は校舎とプールの間に渡り廊下を設置する必要があるが、ビスタライン上に位置するため、景観保護のため代わりに地下通路を設置している。

ギャラリー

交通アクセス

- 名鉄名古屋本線 東岡崎駅から

- 名鉄バス「大樹寺」バス停下車、徒歩で約8分。

- 愛知環状鉄道・愛知環状鉄道線 大門駅から徒歩で約15分。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 『大樹寺文書 上』岡崎市〈岡崎市史料叢書〉、2014年3月。

- 『大樹寺文書 下』岡崎市〈岡崎市史料叢書〉、2015年3月。

- 新行紀一『大樹寺の歴史』大樹寺、1983年4月17日。

- 柴田顕正 編『岡崎市史別巻 徳川家康と其周圍』 上巻、名著出版、1972年10月5日。

- 『新編 岡崎市史 中世 2』新編岡崎市史編さん委員会、1989年3月31日。

- 『新編 岡崎市史 総集編 20』新編岡崎市史編さん委員会、1993年3月15日。

- 大久保彦左衛門 著、百瀬明治 訳『三河物語』徳間書店、1992年12月31日。

- 『図説 岡崎・額田の歴史』 下巻、郷土出版社、1996年4月20日。ISBN 978-4876700806。

関連項目

- 徳川家霊廟

外部リンク

- 成道山松安院 大樹寺

- 大樹寺(旧サイト)

- 大樹寺 公式 (@daijujitemple) - X(旧Twitter)

- 大樹寺 (okazakidaijuji) - Facebook

- 大樹寺 お寺チャンネル【公式】 - YouTubeチャンネル

![大樹寺 ―生き抜け。厭離穢土 欣求浄土の旗のもと― ぽけろーかる[公式] 観光スポット記事](https://pokelocal.jp/UPLOADFILE/article_00979_7_1670137578.jpg)