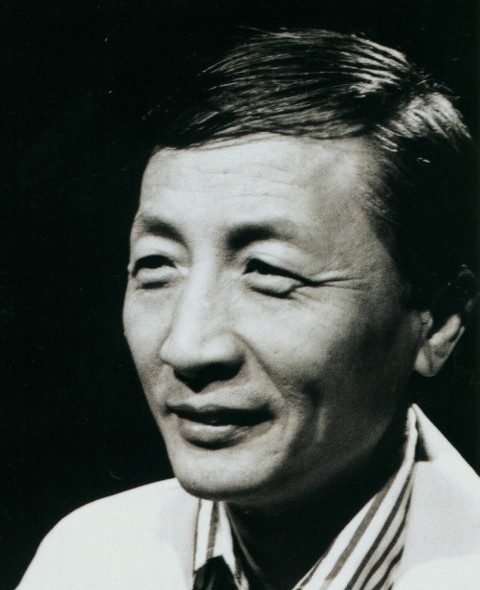

史 惟亮(し いりょう、スー・ウェイリャン、1925年9月3日 - 1976年2月14日)は、中華民国(台湾)の作曲家、民族音楽学者。

生涯

遼寧省営口市に生まれた。抗日戦争(日中戦争)の時期には、中国国民党の東北党務委員となり、「石立」ないし「作基」という偽名を使って抗日の地下活動に従事した。第二次世界大戦後、歴史学を専攻しようと東北大学に入学したが、19歳のときに北平国立芸術専科学校へ転学して、音楽を学び始めた。音楽界においては、遅いスタートであった。しかし、学業は長く続けられなかった。国共内戦が勃発し、「流亡学生」の身分となった史は、1949年に台湾省立師範学院(国立台湾師範大学の前身)の音楽科へ移り、引き続き学ぶことになった。

その後、史は国立台湾師範大学附属高級中学の音楽教師となった。1955年、留学試験に合格し、資金の工面をした上で、1958年にスペインに渡り、マドリード音楽院に学ぶが、程なくしてオーストリアのウィーン音楽院へ転じた。6年の欧州留学中、学費を稼ぐために鉱山や工場で働きながら学び続け、その苦行僧のような姿勢から、友人たちに「現代の玄奘」と評されたという。

1965年に台湾に戻ってからは、国立台湾芸術専科学校(国立台湾芸術大学の前身)や国立台湾師範大学、文化学院(中国文化大学の前身)などで教鞭を執り、中国青年音楽図書館の建設を支援したほか、台湾における民謡の収集に取り組み、中國民族音樂研究中心を設立して、許常恵 (許常惠) らとともに民謡収集の現地調査を進めた。1968年には、西ドイツのボン大学の招きに応じ、同大学における「中国音楽センター」の設置に協力した。また、1973年から1974年には台湾省立交響楽団(後の国立台湾交響楽団)の第4代団長を務めるなど、各種音楽団体の役職を歴任した。

史は、嚴謹な生活を送り、酒も煙草もたしなまなかった。しかし、1976年に台北市において、肺癌のために50歳で死去した。

業績

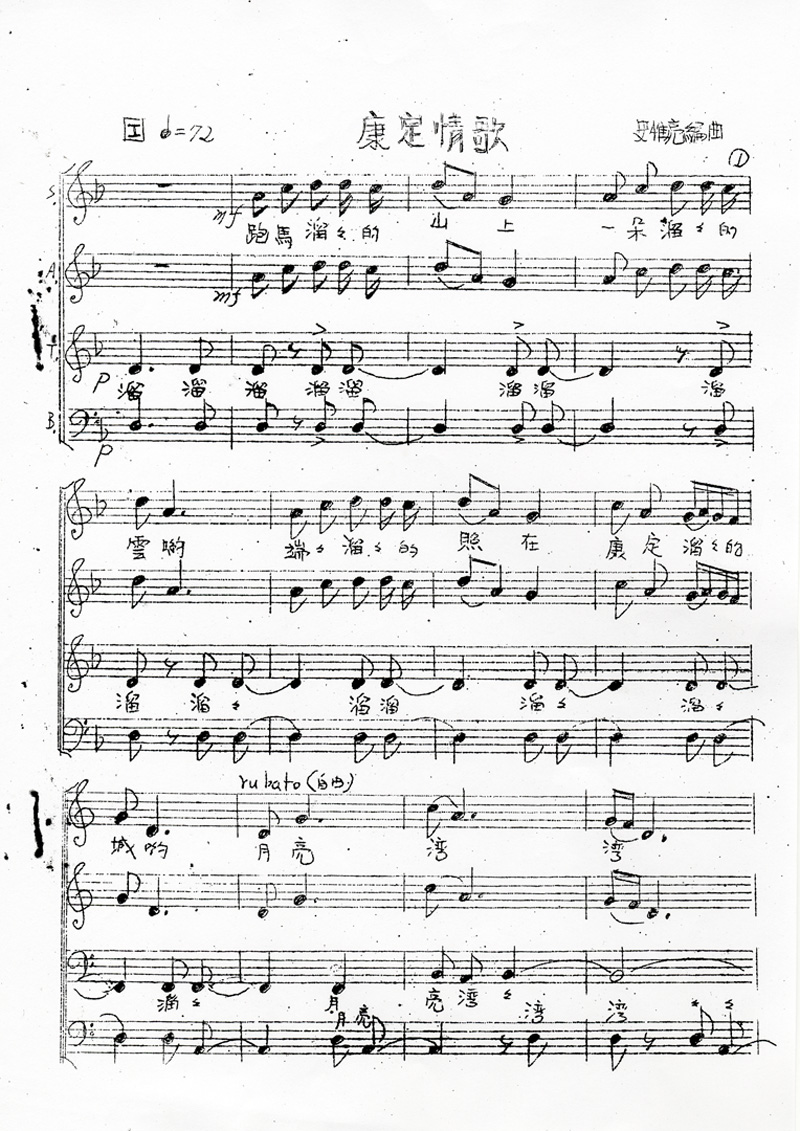

作曲家としての代表作に、『調和』(クラリネットとフルートのための二重奏)、『小祖母』(独唱曲)、『青玉案』(独唱曲)、「国立台湾師範大学附属高級中学校歌」などがある。

このほか、歌曲、合唱曲、ピアノ曲、室内楽、管弦楽、舞台音楽、映画音楽と幅広い分野の作品を残している。

1966年には、留学経験をまとめた著書『一個中國人在歐洲』を出版した。

息子の史擷詠 (史擷詠) も著名な作曲家である。

参考資料

- 樂界大動員 紀念音樂會向史惟亮致敬 - 『自由時報』の報道

- 史惟亮--音樂創作道路上的苦行僧 - 大紀元文化網

脚注