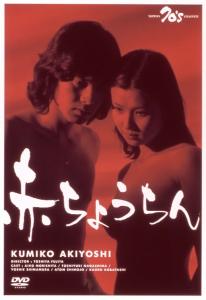

『赤ちょうちん』(あかちょうちん)は、1974年公開の日本映画。藤田敏八監督=秋吉久美子主演による「日活歌謡映画路線」の第1作、「日活ニュー青春映画3部作」の第1作。秋吉久美子の出世作となり、興行的にも成功を収め、以降、同年のうちに『妹』『バージンブルース』が製作された。『映画時報』1974年12月号には、1971年11月から日活ロマンポルノ体制に移行した日活が、それ以降に最初に作った一般映画、と書かれている。

大都会東京の片隅でひっそりと同棲する若い男女が、互いの心の行き違いや、周りとの人間関係に馴染めず、引っ越しを重ねる度に、次第に女の心が病んでいくという異色の青春映画。

あらすじ

- 政行と幸枝の出会い

- 電車が通る度に揺れ、トイレもない安アパートに一人暮らしする若者・久米政行は、ある夜出会った若い娘・幸枝からの頼みで朝までの寝床を貸すために部屋に泊める。翌朝幸枝が去った後、彼女が忘れていった現金書留に金が入っているのを政行が見つけるが、職場の同僚・牟田と競馬で使い切ってしまう。その直後住んでいたアパートが取り壊しになり途方に暮れる政行だったが、書留を取り返しに幸枝が戻ったことが縁で同棲生活を始める。

- 1回目の引っ越し

- 渋谷区幡ヶ谷。部屋の窓から火葬場の大きな煙突が見えるアパート。政行と幸枝は同棲を始めるが、アパート近くに火葬場があり幸枝を不安にさせる。数日後、2人の部屋に以前の住人である中年男が現れ、幸枝に住む場所がないと言って彼女の優しさに甘えて居着いてしまう。後日政行は牟田とその恋人・利代子の3人で、中年男にアパートから出るよう手荒なことをして追い出そうとする。それを目撃した幸枝は気持ちが悪くなり、これ以上ここで暮らしたくないと政行に訴えて引っ越しをする。

- 2回目の引っ越し

- 新宿区柏木(現在の西新宿)。アパート裏に神田川が流れる神田上水公園の近く。部屋から新宿副都心(新都心)の建設中の超高層ビルが見える。牟田と利代子が住むアパートに空きができたため2人はそこに住み始め、賑やかな街での暮らしに幸枝も明るさを取り戻す。そんな矢先幸枝の妊娠が発覚するが、政行は生活費を考えるとまだ子供を育てるには早いと彼女に堕胎するように迫る。利代子は腹を立て、神田川に身を投げようとする。新宿の利代子の店で酒に酔った政行は、店のマスターの義眼を飲み込んでしまうが医者の処置により無事に吐き出す。その後2人は話し合いの末、経済的に余裕のない暮らしを覚悟して子供を産むことを決めて再び引っ越しをする。

- 3回目の引っ越し

- 調布市。一見のどかな土地に引っ越すが、調布飛行場に離発着する飛行機が頭上低く飛ぶ。2人に赤ん坊が生まれるが、病院で看護師が別の赤ん坊と取り違えるミスがあり2人を動揺させる。帰宅するとアパートの大家から、自身の赤ん坊が亡くなる前に数回だけ使った新品同様のベビーカーを譲ると言われるが、幸枝はその申し出を断る。後日、幸枝の周りで立て続けに騒動が起こり彼女が珍しく感情的になる。その後2人は話し合い、ここでの暮らしは赤ん坊に良くないと判断してまたもや引っ越しを決意する。

- 4回目の引っ越し

- 葛飾区。首都高速道路が走る川土手。2人は下町に安い家を見つけて暮らし始め、隣家から家族3人で引っ越してきたことを歓迎され、政行は地元の工場で働きだす。数日後、前住人のハガキが2人の家に届き、政行は隣家のおばさんに前住人のことを尋ねるとこの家で一家心中したことを打ち明けられる。その夜政行は、夢にうなされた幸枝の手に以前自身が吐き出した義眼が握られているのを見つけて不気味に思い、そっとそれを取り上げる。翌日、幸枝が体調を崩したことで彼女が長い間ストレスを溜め込んでいたことを、この時初めて知った政行は激しく後悔する。

- 5回目の引っ越し

- 幸枝は精神病院に入院。政行は子供を連れて5回目の引っ越しをする。

キャスト

- 久米政行

- 演 - 高岡健二

- 若者(年齢は、幸枝が出産した後に「俺は22歳になった所」と言っている)。幸枝からは『まーちゃん』と呼ばれている。新宿武蔵野館近くの立体駐車場の管理人として働いている。普段から自分本位な言動をしていて、感情で突っ走った行動を取ったりデリカシーのない発言をすることがある。仕事は真面目にしているが、だらしがない性格でアパートでの生活態度はあまり良くない。同棲後も一人暮らし感覚で気ままに暮らしており、生活費に余裕があるわけでもなく家族を養うという自覚がやや足りない。競馬好き。

- 霜川幸枝

- 演 - 秋吉久美子

- 17歳。政行と出会い間もなくして同棲を始め、幼くして出産し母となる。熊本県天草郡河浦町今富出身で、上京後はスーパーマーケットのレジ打ちとして働きながら故郷の祖母に仕送りをしている。未成年ということもあり考えが幼く、お人好しな性格で他人の言うことを信じやすく周りに流されやすい。赤色が好きらしく日常のファッションに赤いものを取り入れている。極度の鶏肉アレルギーで、食べることはもちろん鶏を見たり鶏の鳴き声を聞くだけで気持ちが悪くなる。頼りない政行との同棲生活が上手くいくように彼女なりに努力する。

2人と関わる主な人たち

- 牟田修

- 演 - 河原崎長一郎

- 政行より年上の青年で職場の同僚。職場である立体駐車場の管理人室で雑誌などを読んでのんびりしたり、恋人の利代子を招き入れてイチャイチャしている。政行とはプライベートでも親しくしており、競馬や遊びなどに付き合っている。後に怪しげな男から儲け話を勧められて乗ってしまう。

- 利代子

- 演 - 横山リエ

- 牟田の恋人。牟田とは同棲生活を送っている。仕事はスナックの従業員として客に酒や食事を提供している。自己主張が強く言いたいことははっきり言うタイプ。久米たちとは親しくしていて色々と助言しているが、気が強い性格のせいで時々行き過ぎた言動をすることがある。若くして夫婦もどきの生活を送る政行と幸枝について「おままごとみたい」と馬鹿にする。

- ミキ子

- 演 - 山科ゆり

- 幸枝の職場の同僚で、友達。何度か幸枝が暮らす自宅に遊びに行っている。自身が働くスーパーに政行が時々訪れて、勤務中の自身や幸枝に話しかけることがあり、少々迷惑がっている。

- 中年男(いぬがい)

- 演 - 長門裕之

- 謎の男。本人によると保険外交員。他にも「部屋の前の住人」、「帰る家がない」、「ガンを患っていて余命半年」などと言っているがどこまでが事実かは不明。いぬがいと名乗っているが、違う名前の名刺(本人曰く、印刷会社のミス)を使用している。2人の自宅アパートに訪れ、そのまま居着いてしまう。利代子の発案で海へ連れ出し、利代子と牟田、久米の3人で、砂浜でつるはしや棒切れで袋叩きにして半殺しにする。

- 幸枝の兄

- 演 - 石橋正次

- 幸枝の兄。3年間連絡がつかなかったが、出産後の幸枝と再会する。幸枝によると3年前に自身(兄)が家を出たことで、当時中学生の幸枝が病弱な祖母の世話をすることになった(両親については不明)。幸枝から心配される一方、身勝手な行動を取っていることから「ろくでなし」と思われている。

2人の引越し先の大家と隣人たち

便宜上、政行と幸枝が一緒に暮らし始めた住居を起点として、大家たちの名前の後に「(政行と幸枝の)◯番目の自宅」として記述(2人の自宅について詳しくは後述)。

- 政行が冒頭に住んでいたアパートの管理人

- 演 - 小松方正

- 近々アパートを取り壊すことを政行に告げる。以前から再三そのことを伝えているため他の住人は既に退去しており、政行だけが居座っている状態で対応に困る。

- 深谷ウメ(一番目の自宅アパートの大家)

- 演 - 三戸部スエ

- アパートの風紀や決まり事に厳しい。根は悪い人ではないが、引っ越してきた政行と幸枝がアパートの決まりをうっかりして守らないことがあり2人に注意する。本人によると、いぬがいの生命保険の受取人になったとのこと。

- 広村ヒサ子(二番目の自宅アパートの大家)

- 演 - 中原早苗

- 幸枝の部屋に訪れて今月分の家賃を催促する。自身は家賃をもらっていないと主張するが、幸枝からは「既に払ってお釣りも渡した」と言われて意見が対立する。

- オネェ言葉で話す男性

- 政行と幸枝が二番目の自宅アパートに住んでいる時の向かいのアパートの住人(お向かいさん)。窓越しに毎日顔を合わすうちに幸枝と親しくなるが、政行からは少々距離を置かれている。陽気な性格で挨拶を欠かさない律儀な人で、普段から女装用の茶髪のカツラを被っている。

- 吉村クニ子(三番目の自宅アパートの大家)

- 演 - 悠木千帆(現:樹木希林)

- 自身が赤ん坊を出産した数日後に、誤って赤ん坊を窒息死させてしまった過去がある。アパートでは共同生活を重んじていてアパートの奥さん連中と仲がいいが、和を乱す人を嫌がる。登場時は秋頃でいつも赤と黒色のしま模様のショールを肩周りにかけている。

- 松崎夫妻(四番目の自宅の隣人)

- 演 - 妻・松崎文子(南風洋子)、夫・敬造(陶隆)

- 政行と幸枝一家の隣人のおばさんとおじさん。政行と幸枝一家が引っ越してきたことをとても喜ぶ。陽気な一家で話好きのおばさんと将棋が趣味のおじさんと長男の3人暮らし。政行に働き口を紹介してあげたり、時々空いた時間に彼の赤ん坊をあやすなど政行と幸枝一家と親しく接する。

- 松崎進

- 演 - 山本コウタロー

- 松崎家の長男。工場で働いており、ほどなくして政行も同じ職場で働きだし同僚となる。政行とは同世代ということもあり休憩時間にキャッチボールしたり、一緒に飲みに行くなど親しくなる。言葉を発しない。

中島葵

木島一郎

三川裕之

久遠利三

五條博

内田栄一

森みどり

原田千枝子

大谷木洋子

庄司三郎

中平哲仟

しまさより

浜口竜哉

政行と幸枝の自宅について

ここでは政行が一人暮らししていた時のアパートと幸枝との同棲後の自宅などについて記述。

- 政行が一人暮らしする冒頭のアパートは、目と鼻の先にある線路を電車が通るたびに室内が揺れ、通過音が大きいため毎回彼は耳を塞いでいる。また、建物内にトイレがないという不便な造りながらも、政行は5年間住んでいる。

- 政行と幸枝が同棲して住み始めた一番目の自宅は幡ヶ谷にある設定で、静かだか自宅アパートの近くに火葬場がある。火葬場のことを知ったのは住み始めてからで、政行が夜勤をする夜は幸枝が1人で寝るのを気味悪く感じている。

- 二番目の自宅は新宿区柏木にあるアパートの設定で、都会的で人口密度の高い場所にあり、牟田と利代子が同棲生活を送るアパートでもある。このアパートと向かいのアパートはかなり至近距離にあり、作中では政行が自身の部屋からお向かいさんの部屋にジャンプして直接侵入するシーンがある。

- 三番目の自宅は、のどかな土地で落ち着いた感じのアパートである。これまでの単身者向けアパートとは違い夫婦や親子連れが住んでいる。出産間近の幸枝が政行と2人で住み始め、出産を経て赤ん坊との3人で暮らすことになる。

- 四番目の自宅は下町・葛飾区にある設定で、民家が集まる場所にあり、一軒家風の家。実際は長屋のように中は壁で仕切られていて共有部分はなく、玄関が2つあり二世帯(政行と幸枝一家と隣人の松崎家)がそれぞれに生活をしている。

スタッフ

- 監督 - 藤田敏八

- プロデューサー - 岡田裕

- 脚本 - 中島丈博、桃井章

- 製作担当者 - 天野勝正

- 撮影 - 萩原憲治

- 美術 - 山本陽一

- 色彩計測 - 鈴木耕一

- 録音 - 紅谷愃一

- 照明 - 川島晴雄

- 編集 - 井上治

- 助監督 - 長谷川和彦

- 音楽 - 石川鷹彦

- 現像 - 東洋現像所(現:株式会社IMAGICA)

- 製作 - 日活株式会社

主題歌

- かぐや姫 - 「赤ちょうちん」(クラウン・レコード)

- 本編の政行と幸枝が神田川で会話するシーンで、「神田川」をアレンジしたインストゥルメンタルがBGMとして使用されている。

製作

企画

『神田川』の映画化の際、日活と東宝から正式に話があり、松竹も松坂慶子・近藤正臣主演、山田洋次脚本、森崎東監督、または『同棲時代』をヒットさせた山根成之監督で構想し、映画関係者の間では、歌謡映画では1964年の『こんにちは赤ちゃん』以来の競作になるのではと言われた。

日活サイドは藤田敏八監督で、客層を拡げるべく成人指定のないロマンポルノとして映画化を打診し、本作の助監督・長谷川和彦が熱心に交渉に訪れていたため、かぐや姫の担当ディレクタークラウン・田中迪らは、日活での映画化を希望していたが、「神田川」の作詞家・喜多条忠が勝手に東宝と契約してしまった。田中は日活に申し訳ないという気持ちがあり、長谷川に次のシングル用に考えているいい曲があるので「こちらでどうでしょうか」と「赤ちょうちん」を聴かせたら、長谷川が気に入り、本作の日活での映画化が決まった。この後、次の曲(「妹」)も日活で映画化する話がかぐや姫とは無関係のところで決まった。これら一連の映画化交渉に於いて、曲の作曲者である南こうせつやかぐや姫には一言の説明もなく、「参考意見として聞いてくれ」と主張しても「お前たちは映画には関係ない」と却下された。南は「神田川」の次のシングルには「なごり雪」を考えていたが、これも事務所(ユイ音楽工房)とレコード会社の約束で「赤ちょうちん」に決められた。南は「かぐや姫が売れ過ぎて周りの大人たちが色めきだっておかしなことになってしまった」、「まだ曲も出来てないのに、何の相談もなく、2弾、3弾って」などと、芸能界に対する不信が募り、かぐや姫の解散を早めたと話している。

『映画時報』1974年12月号には「1974年の日活は江守清樹郎さんが最高顧問としてカムバックしてきて作品が軌道に乗った。日活としても、ポルノ映画ばかりでは駄目と知っているから、一般映画も随時企画することにしているが、その第1作の『赤ちょうちん』とか『妹』とかか予想以上にヒットしたので、この一般映画の製作本数を随時増やしていこうと方針を決めている」と書かれている。

キャスティング

ヒロインには風吹ジュンを起用する案もあった。秋吉久美子は、本作の主役を探していた藤田敏八組に新宿の喫茶店に呼び出された。藤田はほとんど喋らず、出演を承諾したのにチーフ助監督の長谷川和彦が「分かってるのか、お前脱ぐんだぞ!」と言われて凄くヒイたという。秋吉は女優が脱ぐ外国映画を観て憧れを感じていたので、自分の認識の中では、裸は表現としてオトシマエがついていて、「なに言ってんだろ」と思ったという。録音技師の紅谷愃一は「ヒロインは秋吉でよかったと思います。ヒロインの不安定な感じを表現するのに、彼女はピッタリだった。表面的には分からないんですが、彼女の演技には狂気をはらんだような激しい部分があるんです。そのタガが外れそうな激しさをパキさんが一歩手前で抑えていた感じがします。相手役の高岡健二が地味な印象でしょう。それがよかったと思いますね。それによって見た目も含めて、秋吉の個性が目立ったと思います」などと評している。

脚本

脚本クレジットは中島丈博と、当時新人だった桃井章だが、藤田敏八監督がホンにかなり手を入れた。後半の重い展開は藤田の好みに直した。

かぐや姫の同名楽曲をモチーフにした映画とされるが、前半とエンドクレジットで曲が流れるだけで、歌詞の一部を内容に取り入れた描写もなく、歌詞と映画のストーリーはほぼ無関係である。タイトルの「赤ちょうちん」は、主に居酒屋の軒下につるされる赤提灯を指すが、本作でお酒を飲むシーンは全て利代子(横山リエ)が働くスナックである。

音楽

音楽担当は吉田拓郎の「リンゴ」や、風の「22才の別れ」などのアレンジで知られるアコギの名手・石川鷹彦。ただ映画音楽を担当するの初めてで、勝手が分からず録音技師の紅谷にベッタリ付いて質問責めに遭わせたという。

撮影

1974年2月14日、調布日活撮影所でクランクイン。小沼勝監督の『ロスト・ラブ あぶら地獄』(1974年2月11日クランクイン)とともに、日活が3年ぶりに取り組む一般映画で、1974年の正月は、東宝、松竹、東映の邦画三社は好況に沸いたが、日活ロマンポルノは成人映画のため客層が限定される上、一部にロマンポルノ反対の世論があり、観客が伸び悩み、他社の景気を指をくわえて見ているしかなかった。「夢よもう一度」と年間6本前後の一般映画製作に踏み切り、本作はそのテストケースでもあった。撮影初日の所内も朝から活気に満ち、藤田監督は興奮気味に「二年間、ロマンポルノに取り組んできたが、それはそれなりに意味があったし、これからも続けていくつもりだ。『赤ちょうちん』はロマンポルノを踏まえた上で、ボク自身の青春映画にしたい」と話した。年配のスチールカメラマンは「吉永小百合・浜田光夫の青春コンビを中心に日活映画の神髄、青春ものを売りまくった10年前を思い出すよ。僕はこの映画にスチールマンの余生命を注ぎ込んでも惜しくはない」などと話した。先の『ロスト・ラブ あぶら地獄』と同時上映と報道されていたが、『ロスト・ラブ あぶら地獄』は1974年5月4日公開になった。

「日活撮影所に四畳半の安アパートのセットが組まれている」と書かれた文献があり、録音技師の紅谷愃一も「主人公カップルが暮らす部屋の中はセット。他はロケです」と話しているため、5ヶ所の部屋内は全て日活撮影所のセットなのかもしれないが、最初の2つの部屋は窓の外に実景が映る。紅谷愃一は「日活久々の一般映画で、パキさんも同録でやりたかったんですが、当時の日活ロマンポルノはオールアフレコだったから、他の録音技師が快く思わないので、オール同録では出来なかった。また同録のためのマイクも揃ってなくてロマンポルノで使っている機材でやらなければならず大変でした」などと話している。

撮影は1974年2月14日から、3月にかけてと見られる。

作品の評価

- 河原一邦は「どちらかというとポルノは不得意だった藤田敏八監督は『八月の濡れた砂』以来の青春映画に生き返ったように取り組み、青春の純粋さを秋吉の繊細なキャラクターを十全に生かして映像に定着させた」と評価している。

- 川本三郎は公開から12年後に『シティロード』で持っていた連載「川本三郎の映画の地理学」で本作を取り上げ「主人公が引越しばかりしていた映画("引越し映画"とでも呼ぼうか)というと、秋吉久美子が可愛いかった『赤ちょうちん』がすぐに思い浮かぶ。当時はやりの同棲ものだが、引越し映画として見ると別の面白さがある。深沢七郎の短編『月のアペニン山』によく似ている(中略)映画は『月のアペニン山』ほど回数を重ねないが、それでも中央線の東中野あたりの線路沿いの騒音のひどい安アパートから始り、火葬場(堀ノ内か?)近く、神田川の流れる新宿界隈、私鉄沿線の郊外、そして最後は葛飾区と転々とする。まさに東京放浪者による引越し物語である、当時はまだくろねこヤマトはなかったのだろう。リヤカーなどを使って引越しする風景が可愛く懐かしい(中略)最近の青春映画からはどんどん姿を消していく木造アパートの(ビ)の雰囲気は、いま見ると哀しく懐かしく、思わず心が痛む。高岡健二が長髪でジーンズという全共斗くずれ風なのも親近感を覚える。もうあんなむさ苦しい長髪は東京ではほとんど見なくなってしまった。二人の引越しのベクトルを見ると、西から東に向かっている。これは東京の引越し型としては珍しい…」などと評している。

- 馬飼野元宏は「"同棲"という時代のトレンドを取り入れながらも『同棲時代』に代表される上村一夫世界のロマンティックな幻想を現実に引き戻すリアリスティックな描写と、残酷な結末が、青春の痛々しさを見事に描き出している。本作が実質的な初主演公開作となった新進女優・秋吉久美子の掴みどころのない浮遊感覚は若者層を中心に支持を集め、その存在が学生運動以降のシラケムードの体現として、桃井かおりと並ぶ"シラケ派女優"と呼ばれ時代のアイコンになった。またロマンポルノ路線が水に合わなかった藤田敏八監督は、『八月の濡れた砂』や『赤い鳥逃げた?』と同系列の青春映画で、こうした生々しく青春の集燥を描く作品群によって、評価を高めていった」などと評している。

- 『ぴあシネマクラブ』は「単なる恋愛劇ではなく、精神的フリークスの集まった群集劇として秀逸」と評している。

- キネマ旬報ベスト・テン第48回(1974年度)日本映画ベスト・テン第9位。

同時上映

『吼えろ!ドラゴン 起て!ジャガー』

- 主演:監督:ジミー・ウォング

※当時一大ブームになっていた香港空手映画。

注釈

出典

外部リンク

- 赤ちょうちん - 日活

- 赤ちょうちん - MOVIE WALKER PRESS

- 赤ちょうちん - allcinema

- 赤ちょうちん - KINENOTE

- 赤ちょうちん - 映画.com