菌根菌(きんこんきん、mycorrhizal fungi)とは、菌根を作って植物と共生する菌類のことである。土壌中の糸状菌が、植物の根の表面または内部に着生したものを菌根と言う。

宿主、菌種、形態から、アーバスキュラー菌根、外菌根、内外性菌根、エリコイド菌根、アーブトイド菌根、モノトロポイド菌根、ラン菌根の7つに分類されている。いつから共生が始まったのかは不明だが、4億年前の化石から発見されたとの報告がある。

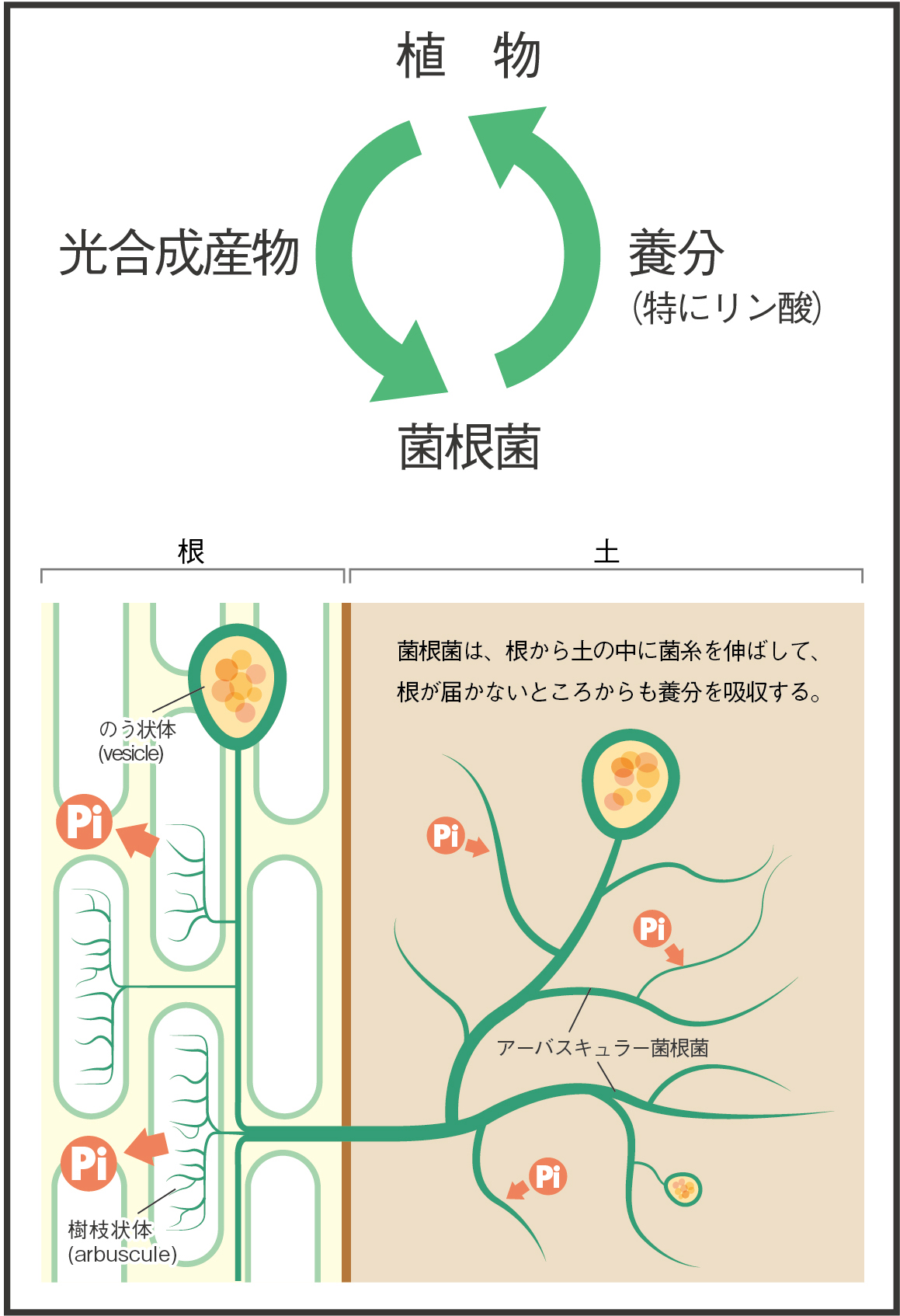

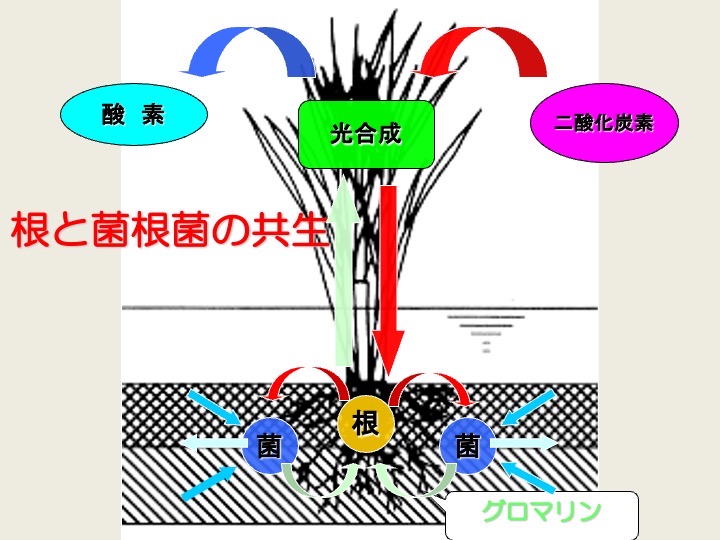

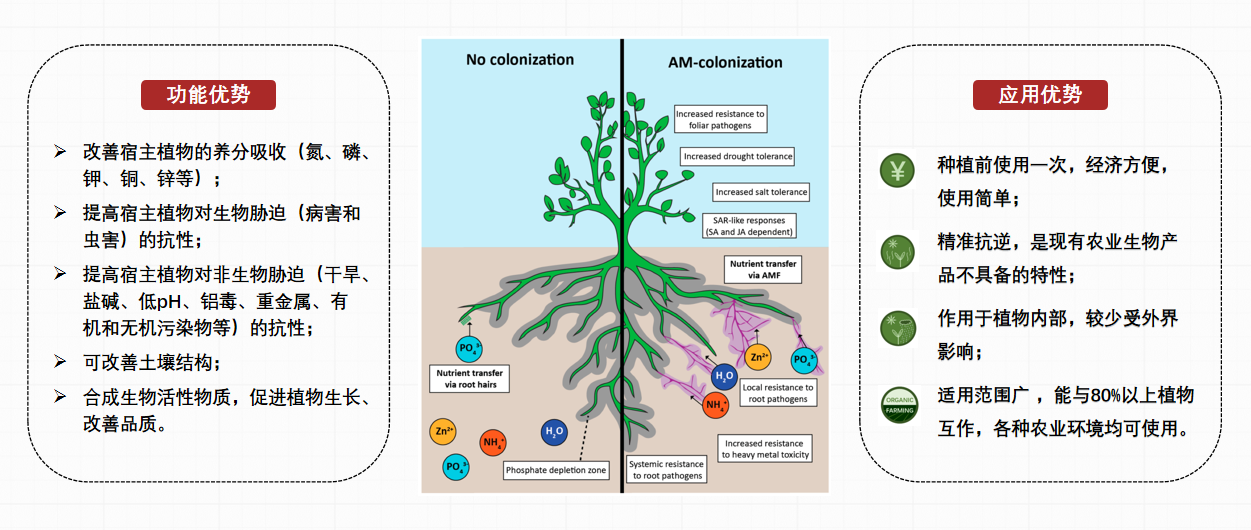

菌根菌は、土壌中に張り巡らした菌糸から、主にリン酸や窒素を吸収して宿主植物に供給し、代わりにエネルギー源として共生主となる植物が光合成により生産した炭素化合物を得ることで、菌自身が成長する。多くの菌根菌は共生植物に対し明確な成長促進効果があり、実際に、菌根菌を取り除いた土壌で栽培した植物は生育が悪くなる傾向にある。

特定の植物とのみ共生をする種もいれば、アーバスキュラー菌根の様に多くの植物と共生を行う種もいる。森林の地上に発生するキノコは、多くが菌根菌である。主なものは、マツタケ、アミタケ、ショウロ等がある。これらの例は宿主がすべてマツだが、コナラやシラカバが宿主のものもいるし、様々な木と菌根を作るものもある。なお、高級食材として知られるトリュフやホンシメジも菌根菌である。腐生菌と比べて、人工栽培が難しい。

ダイズなどのマメ科植物では、1888年に根粒菌との共生関係が証明されており、大気中の単体の窒素を窒素固定により宿主に供給しているが、この共生機構の背景にある遺伝子群の多くがアーバスキュラー菌根共生を成り立たせている遺伝子群と共通している 。

ラン(蘭)の人工栽培においては、菌根菌の人工接種を行い増殖速度向上に好成績を得ている。

植物から発せられる共生菌を引き寄せる物質の解明も進んでいる。

脚注

関連項目

- キノコ

- アーバスキュラー菌根

- 窒素固定、窒素循環

外部リンク

- 菌根菌について(京都府立大学大学院農学研究科) - ウェイバックマシン(2012年4月23日アーカイブ分)