ウイルス学の歴史(ウイルスがくのれきし)では、19世紀末に始まる、ウイルスとウイルスが引き起こす感染についての科学的研究の歴史について記述する。

ルイ・パスツールとエドワード・ジェンナーはウイルスの感染を防ぐ最初のワクチンを開発したが、彼らはウイルスの存在を認識してはいなかった。ウイルスの存在に関する最初の証拠は、細菌が通過できない大きさの孔を持つフィルターを用いた実験から得られた。1892年ドミトリー・イワノフスキーは、病気に感染したタバコの葉の圧搾液が、このフィルターを通しても感染性を失っていないことを示した。マルティヌス・ベイエリンクは、この濾過された感染性の物質を「ウイルス」と名付けた。この発見がウイルス学の始まりであると見なされている。その後、フェリックス・デレーユによるバクテリオファージの発見と部分的な性状解析によってこの分野は活性化され、20世紀の初期までに多くのウイルスが発見された。

先駆者たち

ルイ・パスツール (1822–1895) は、他の成功の一方で狂犬病の原因因子を発見することはできなかった。彼は、狂犬病の病原体は顕微鏡では検出できないほど小さいと推測していた。1884年に、フランスの微生物学者シャルル・シャンベラン(1851–1931) は、今日シャンベラン型濾過器として知られている、細菌よりも小さい孔を持つフィルターを発明した。これによって、溶液に含まれる細菌をフィルターを通すことで完全に除去することが可能になった。

ヴァーヘニンゲンの農業試験場の指揮を執っていたアドルフ・エドゥアルト・マイヤー (1843–1942) は1876年、彼が「タバコモザイク病」と名付けた病気に感染性があることを示した。彼はそれが毒素か極めて小さな微生物によって引き起こされると考えていた。その後1892年に、ロシアの生物学者ドミトリー・イワノフスキー (1864–1920) は、シャンベラン型濾過器を利用し、現在タバコモザイクウイルスとして知られているものの研究を行った。彼の実験によって、感染したタバコの圧搾抽出液がフィルター濾過後も感染性を維持していることが示された。イワノフスキーは、感染が細菌の産生する毒素によって引き起こされると示唆したが、その考えを追究することはなかった。

ヴァーヘニンゲンの農学校の微生物学の教師であったマルティヌス・ベイエリンク (1851–1931) は1898年、マイヤーの実験を再現し、濾液には新しいタイプの感染因子が含まれていると確信した。彼はその因子が細胞分裂を行う細胞内でのみ増幅することを観察し、それを contagium vivum fluidum (生命を持った感染性の液体) と命名し「ウイルス」という語を再導入した。ベイエリンクはウイルスの実体は液体であると主張したが、後にアメリカの生化学者・ウイルス学者ウェンデル・スタンリー (1904–1971) によってウイルスが粒子であることが実証されると、彼の理論は信用を失った。同じ年に、フリードリヒ・レフラー (1852–1915) とパウル・フロッシュ (1860–1928) は、初めて動物のウイルスを同様のフィルターで濾過し、口蹄疫の原因を突き止めた。

1881年キューバの医師カルロス・フィンライ (1833–1915) は、蚊が黄熱の原因を媒介していることを示す研究を発表し、その理論は1900年にウォルター・リード (1851–1902) が率いる委員会によって証明された。1901年から1902年にかけて、ウィリアム・C・ゴーガス (1854–1920) はキューバの蚊の繁殖地の破壊を計画し、この病気の蔓延を劇的に減少させた。ゴーガスは後にパナマからの蚊の根絶を計画し、それによってパナマ運河の開通は1914年に成し遂げられた。黄熱のウイルスは最終的に1932年にマックス・タイラー (1899–1972) によって単離され、彼はワクチンの開発に成功した。

1928年には、トーマス・ミルトン・リバーズ (1888–1962) の編集によって既知のすべてのウイルスを網羅した小論集 Filterable Viruses が出版されるほど、多くのことが明らかになっていた。12歳のときに腸チフスに罹患したリバーズは、ウイルス学において優れたキャリアを歩んだ。1926年、彼はアメリカ微生物学会によって催された会合での講演に招かれ、そこで初めて「ウイルスは、その増殖が生きた細胞に依存しているという意味で、偏性寄生体であると思われる」と述べた。

ウイルスの粒子を観察した最初の人物はエディンバラの J. Buist であると推定されている。1886年に彼は痘苗の中に"micrococci"を見たと報告しているが、おそらくワクシニアウイルスの塊を観察したものと考えられる。その翌年、光学顕微鏡の進歩によって、ウイルスに感染した細胞の多くで封入体が形成されていることが観察されたが、これらのウイルス凝集物は詳細な構造を明らかにするにはまだ小さすぎた。1931年にドイツの技術者エルンスト・ルスカ (1906–1988) とマックス・クノール (1887–1969) による電子顕微鏡の発明によって、ウイルスの粒子、特にバクテリオファージが複雑な構造を持っていることがはじめて明らかにされた。この新しい顕微鏡によって決定されたウイルスのサイズは濾過実験から推定されていたものとよく一致した。ウイルスが小さいことは予想通りであったが、その大きさの幅については驚きを持って迎えられた。いくつかのウイルスは既知の最小の細菌よりも少しだけ小さい程度であったが、より小さなウイルスは複雑な有機分子と同程度のサイズであった。

1935年ウェンデル・スタンリーは、タバコモザイクウイルスがほぼタンパク質で構成されていることを発見した。1939年、スタンリーと Max Lauffer (1914–2012) はウイルスをタンパク質と核酸に分離し、スタンリーのもとの博士研究員 Hubert S. Loring (1908–1974) によってその核酸が RNA であることが示された。粒子中の RNA の発見は重要であった。1928年にフレデリック・グリフィス (1879–1941) が類似物質の DNA が遺伝子の実体であることの発見につながる最初の証拠 (グリフィスの実験) を示していたからである。

パスツールの時代から死後にかけて、「ウイルス」という単語は感染症のあらゆる原因を指す語として用いられていた。細菌学者たちはすぐに多数の感染の原因を突き止めた。しかしながら、いくつかの感染症については、その多くは恐ろしいものであったが、病原体となる細菌を発見することはできなかった。これらの病原体は目に見えず、生きた生物の中でのみ生育した。ウイルスの発見は、これら不思議な感染の秘密を閉じ込めていた扉を開けた鍵であった。これらの感染症の多くはコッホの原則を満たさないものであったが、このことで先駆的なウイルス学者たちが感染症のウイルス探しを止めることはなかった。

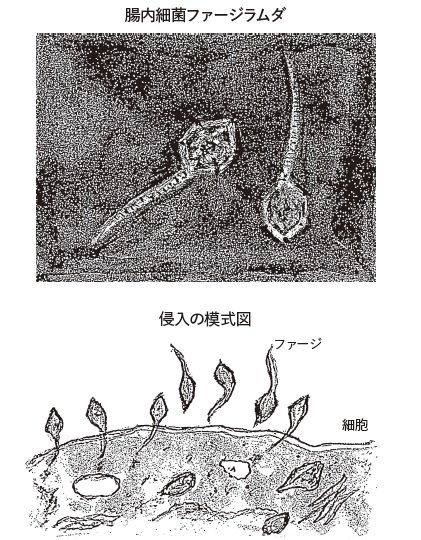

バクテリオファージ

発見

バクテリオファージは細菌に感染して複製を行うウイルスであり、イングランドの細菌学者フレデリック・トウォート (1877–1950) によって20世紀初頭に発見された。しかしそれより前の1896年に、細菌学者アーネスト・ハンキン (1865–1939) はガンジス川の水に含まれる何かによってコレラの病原体であるコレラ菌が殺菌されることを報告していた。水に含まれるものが何であれ、それは細菌を除去するフィルターを通過し、煮沸によって破壊された。トウォートはブドウ球菌に対するバクテリオファージの作用を発見した。彼は普通寒天培地で生育する細菌のコロニーが水っぽく、または「ガラス状に」なっていることに気づいた。彼がこれらの水っぽいコロニーを集め、 シャンベラン濾過器で細菌を除去し、その濾液を新鮮な細菌の培養物に加えたところ、それらも水っぽく変化した。 彼はそれが「アメーバ、極微のウイルス、生きた原形質、または成長する能力を持った酵素」によるものではないかと提案した。

フェリックス・デレーユ (1873–1949) は、ほぼ独学で微生物学を学んだフランス系カナダ人の微生物学者である。1917年に彼は、寒天培地上の細菌に加えることで細菌が死んだエリアが生じる、「目に見えない敵役」を発見した。その「敵役」とは、シャンベラン型濾過器を通過するバクテリオファージであった。彼はこのウイルスの懸濁液を正確に希釈し、最も高い希釈 (最も低いウイルス濃度) では、すべての細菌が死滅するのではなく、細菌が死んだエリアがとびとびに出現することを発見した。このエリアの数と希釈係数との掛け算によって、元の懸濁液に含まれていたウイルスの数が計算された。彼は新しいタイプのウイルスを発見したと知り、後に「バクテリオファージ」という語を造った。1918年から1921年の間にデレーユは、コレラ菌を含むいくつかの細菌に感染する、異なるタイプのバクテリオファージを発見した。バクテリオファージは腸チフスやコレラのような疾患に対する治療法となる可能性があったが、その見込みはペニシリンの開発によって忘れ去られた。1970年代以降、細菌はペニシリンのような抗生物質に対する耐性を獲得し続けており、深刻な感染症に対するバクテリオファージの使用 (ファージセラピー) に再び関心が寄せられている。

初期の研究 (1920–1940)

デレーユは細菌感染症の治療へのバクテリオファージの使用を促進するためにあちこちへ旅行した。1928年、彼はイェール大学の生物学の教授に就任し、いくつかの研究所を設立した。ノーベル賞受賞者ジュール・ボルデ (1870–1961) のような細菌学の権威からの反論にもかかわらず、彼はバクテリオファージはウイルスであると確信していた。ボルデは、バクテリオファージはウイルスではなく「溶原性」の細菌から出た酵素にすぎないと主張した。彼は「デレーユの目に見えない世界は存在しない」と述べた。しかし1930年代に、バクテリオファージがウイルスであることの証拠が Christopher Andrewes (1896–1988) らによってもたらされた。彼らは、これらのウイルスの大きさや化学的・血清学的性質がそれぞれ異なることを示した。1940年にバクテリオファージの最初の電子顕微鏡写真が発表され、バクテリオファージはウイルスではなく比較的単純な酵素であると主張していた懐疑主義者たちは沈黙した。他のタイプのバクテリオファージがすぐに多数発見され、どこで見つかったものであれ、細菌に感染することが示された。しかし、この初期の研究は第二次世界大戦によって中断され、デレーユさえも沈黙を余儀なくされた。彼はカナダの市民権を持っていたにもかかわらず、終戦までヴィシー政権によって抑留されていた。

現代

バクテリオファージに関する知識は、1940年代にアメリカの科学者によるファージ・グループの結成に伴って増大した。グループのメンバーには、コールド・スプリング・ハーバー研究所でバクテリオファージのコースを設立したマックス・デルブリュック (1906–1981) も含まれていた。他の主要なメンバーには、サルバドール・エドワード・ルリア (1912–1991)、アルフレッド・ハーシー (1908–1997) などが挙げられる。1950年代に、ハーシーとマーサ・チェイス (1927–2003) によるT2ファージを用いた研究によって、DNAが遺伝物質であることを裏付ける重要な発見がなされた (ハーシーとチェイスの実験)。デルブリュックとハーシーは、ウイルスの複製機構と遺伝子構造の解明によってノーベル生理学・医学賞を受賞した。それ以降、遺伝子のオンとオフの切り替えや、外来遺伝子を細菌に導入する方法など、分子生物学の基本的なメカニズムの多くがバクテリオファージの研究によって解明された。

植物のウイルス

1882年にマイヤーは、彼が「モザイク病」と名付けたタバコの病気について記載した。病気にかかった植物は、斑紋状のの斑入りの葉を持っていた。彼は菌類による感染の可能性を除外し、またいかなる微生物も検出することができず、この病気には「水溶性の、酵素のような感染原因が関与している」と推測した。彼は自分のアイデアをそれ以上追究することはなかったが、イワノフスキーとベイエリンクはこれまでに認識されていない感染因子が原因となっていることを示唆した。タバコモザイク病がウイルス病であると認識された後、他の多くの植物にもウイルスによる感染が発見された。

ウイルスの歴史において、タバコモザイクウイルスの重要性が強調されすぎることはない。それは発見された最初のウイルスであり、結晶化されて構造が詳細に解明された最初のウイルスでもある。結晶化されたウイルスのX線回折像は、ジョン・デスモンド・バナール (1901–1971) と Isidor Fankuchen (1905–1964) によって1941年に初めて得られた。1955年、ロザリンド・フランクリン (1920–1958) は彼女の回折像に基づいて、ウイルスの全体構造を解明した。同年、ハインツ・フレンケル=コンラート (1910–1999) とロブリー・C・ウィリアムズ (1908–1995) は、精製されたタバコモザイクウイルスのRNAとその外被タンパク質が自発的に集合し、機能的なウイルスを形成するを示した。おそらくこの単純なメカニズムによって、宿主細胞内でウイルスは作られている。

1935年までに、多くの植物の病気がウイルスが原因であると考えられるようになった。1922年、John Kunkel Small (1869–1938) は、昆虫がウイルスを植物へ伝染する媒介者となることを発見した。その後の10年で、多くの植物の病気が昆虫が運ぶウイルスによって引き起こされていることが示された。1939年、植物ウイルス学の先駆者である Francis Oliver Holmes (1899–1990)は、植物の病気の原因となる129のウイルスについて記載した。現代の集約的な農業は、多くの植物ウイルスに豊かな環境を提供している。1948年にアメリカのカンザス州では、小麦の収穫高の7%がコムギ条斑モザイクウイルスによって壊滅した。このウイルスはチューリップサビダニ Aceria tulipae によって媒介される。

1970年、ロシアの植物ウイルス学者 Joseph Atabekov は、植物ウイルスの多くが1種の宿主植物にしか感染しないことを発見した。国際ウイルス分類委員会は、現在では900以上の植物ウイルスを承認している。

20世紀

19世紀の末にはウイルスは、感染性、濾過される性質、そして生きた宿主の必要性によって定義されていた。この頃まではウイルスは植物または動物の生体内でのみ生育が可能だったが、1906年ロス・グランビル・ハリソン (1870–1959) はリンパ中で組織を培養する手法を開発し、1913年に E. Steinhardt、C. Israeli、R. A. Lambert はこの手法を用いてモルモットの角膜組織片でワクシニアウイルスを培養した。1928年、H. B. Maitland と D. I. Magrath は細かく刻んだ雌鶏の腎臓の懸濁液でワクシニアウイルスを培養した。彼らの手法は1950年代、ワクチン生産のためのポリオウイルスの大規模培養に採用されると、広く利用されるようになった。1941年から42年にかけて、ジョージ・ハースト (1909–1994) は、広範囲のウイルス、または血清中のウイルス特異的抗体を定量するための赤血球凝集反応に基づいたアッセイ (赤血球凝集試験) を開発した。

インフルエンザ

1918年から1919年にかけてのインフルエンザのパンデミック (スペインかぜ) によって、4000~5000万人が1年以内に死亡した。インフルエンザ菌 Haemophilus influenzae は、よくインフルエンザ感染後に日和見感染を引き起こす細菌であり、そのためにドイツの著名な細菌学者リヒャルト・パイフェル (1858–1945) によって、この細菌がインフルエンザの原因であると誤って結論付けられた。一方で、真の原因であるインフルエンザウイルスは1930年代まで発見されず、病気の記述とその後の研究によってこのウイルスが原因であることが証明されたのは1933年であった。1931年、アメリカの病理学者アーネスト・ウィリアム・グッドパスチャー (1886–1960) は孵化したニワトリの卵でインフルエンザや他のウイルスを培養した。ハーストは、ウイルス粒子と関連した酵素活性を同定し、それは後にノイラミニダーゼとして特徴づけられるもので、ウイルスが酵素を含むことを示した最初の例であった。フランク・マクファーレン・バーネット (1899–1985) は、1950年代初頭にウイルスが高頻度で組換えを行うことを示し、ハーストは後に、それはウイルスが分節化されたゲノムを持つためであることを導き出した。

ポリオ

1949年、ジョン・フランクリン・エンダース (1897–1985)、トーマス・ハックル・ウェーラー (1915–2008)、そしてフレデリック・チャップマン・ロビンス (1916–2003) は、ヒト胚の培養細胞を用いて初めてポリオウイルスを培養し、固形の動物組織や卵を用いずになされた最初のウイルス培養となった。ポリオウイルスによる感染はほとんどの場合極めて穏やかな症状しか引き起こさない。このことはウイルスが培養細胞から単離されるまで知られておらず、多くの人々がポリオの発症に至らない穏やかな感染を経験していることが示された。他のウイルス感染症とは反対に、ポリオの発症 (稀で深刻な感染の形態) は20世紀に入って増加し、1952年頃にピークに達した。ポリオの発症はジョナス・ソーク (1914–1995) による効果的なワクチンの製造もあって減少に転じたが、それが可能になったのもウイルスを生育する細胞培養システムの発明によるものである。

EBウイルス

デニス・パーソンズ・バーキット (1911–1993) は、アイルランドのファーマナ県エニスキレンに生まれた。彼は、現在では彼の名を冠してバーキットリンパ腫と呼ばれているがんについてはじめて記載した。このタイプのがんはアフリカ赤道域で流行しており、1960年代初頭には最も多い小児がんであった。がんの原因を発見するために、バーキットはがんから採取した細胞をイギリスのウイルス学者マイケル・アンソニー・エプスタインへ送った。エプスタインは、イボンヌ・バール (1932–2016) と Bert Achong (1928–1996) とともに、細胞を囲む液体にヘルペスウイルスに似たウイルスを発見した。このウイルスは後にこれまで知られていないヘルペスウイルスと判明し、現在ではエプスタイン・バール・ウイルス (EBウイルス) と呼ばれている。驚くべきことに、EBウイルスは欧州人には極めてありふれたもので、比較的穏やかな感染を引き起こすウイルスである。なぜアフリカ人で深刻な病気が引き起こされるのかは完全には解明されていないが、マラリアによってウイルスへの免疫が低下していることが関係している可能性がある。EBウイルスは、ヒトにがんを引き起こすことが示された最初のウイルスであり、ウイルスの歴史上重要である。

20世紀後半

20世紀の後半は、ウイルス発見の黄金時代であり、動物、植物、細菌のウイルスとして知られている2,000種のうちのほとんどがこの期間に発見された。1946年には牛ウイルス性下痢・粘膜病が発見された。牛ウイルス性下痢ウイルスはおそらく世界で最もありふれた家畜の病原体である。1957年には馬動脈炎ウイルスが発見された。1950年代には、ウイルスの単離・検出手法が改良され、水痘・帯状疱疹ウイルス、麻疹ウイルス・RSウイルスを含むパラミクソウイルス、風邪を引き起こすライノウイルスなど、いくつかの重要なヒトのウイルスが発見された。1960年代には、さらに多くのウイルスが発見された。1963年にはB型肝炎ウイルスがバルーク・サミュエル・ブランバーグ (1925–2011) によって発見された。レトロウイルスが RNA から DNA を合成するために用いる重要な酵素、逆転写酵素が、1970年ハワード・マーティン・テミン (1934–1994) とデビッド・ボルティモアによって独立に発見された。これは抗ウイルス薬の開発にとって重要であり、ウイルス感染症の歴史の重要な転回点となった。1983年、フランスのパスツール研究所のリュック・モンタニエと彼のチームは、現在HIVと呼ばれているレトロウイルスを初めて単離した。1989年カイロン社のマイケル・ホートンのチームはC型肝炎ウイルスを発見した。新たなウイルスやウイルス株の発見は21世紀も続いており、SARSやニパウイルス感染症のような新たなウイルス感染症が出現している。過去100年以上にわたる科学者たちの成果の一方で、ウイルスは新たな脅威と課題を突きつけ続けている。

出典

関連文献

- Hughes, Sally Smith (1977). The Virus: A History of the Concept. London: Heinemann. ISBN 0882021680

関連項目

- ウイルスの分類

- ウイルスの社会史