高麗丸(こままる)は、鉄道省の関釜航路・稚泊航路の鉄道連絡船。高麗丸型の第1船である。姉妹船には新羅丸がある。後に民間に売却され、満州丸として北鮮航路へ就航している。

船名は朝鮮半島にあった国家、高麗に由来する。

建造

関釜連絡船には、開設以来、壱岐丸と対馬丸が就航していたが、1912年に新橋 - 下関の1・2等特別急行列車、及び釜山 - 奉天の直通列車が運行開始すると、新橋から関釜航路経由で奉天へ向かうルートが完成し、利用者増加に伴う関釜航路の大型船が必要となった。

2隻の新造船(高麗型)は1912年に川崎造船所で建造が開始され、第1船の高麗丸が1913年1月、第2船の新羅丸は1913年3月に就航する。

機関が故障しても帆走できるようにマストが設置されていた。内装では壱岐丸と対馬丸で不評であった多段ベッドを廃止し、客室を畳敷きの広間にするなど、改良が行われている。

運用

連絡船

高麗丸は1913年から関釜航路で運行される。1920年7~9月には不通となった京釜線の代替として、釜山 - 麗水 - 木浦の航路で物資を輸送している他、1923年9月1日、関東大震災により東海道本線東京 - 三島間が不通となったさい、同年9月7日から10月28日まで一般客、被災者、救援物資の海上輸送に従事している。

1931年5月14日、「高麗丸」は「壱岐丸」が退き「亜庭丸」の一隻運航となっていた稚泊航路に転属となった。「高麗丸」は冬季運航はできず、運航期間は1931年6月2日から1932年1月14日までと、1932年4月から10月30日までであった。その後は「宗谷丸」が就航するため函館で係船された。

北鮮航路

1933年3月29日、北日本汽船へ売却。改造され、「満州丸(滿洲丸)」と改名されて北鮮航路(敦賀 - 清津・羅津・雄基)に就航する。1938年から北鮮航路の日本側の基点が新潟港になる。1940年1月30日、日本海汽船の設立に伴い移籍。

沈没

太平洋戦争中も満州丸は軍の徴用を受けず民需用の商船として運航されたが、1943年7月12日付で、民間商船のまま乗員は海軍軍属として扱われる海軍指定船に指定されている。1944年8月4日には軍の徴用を受けないまま軍事輸送に従事する陸軍臨時配当船となった。

同年9月9日午前3時19分、フィリピンサブタン島の西約130km付近北緯19度45分 東経120度56分でアメリカ潜水艦「クイーンフィッシュ」の雷撃を受け、同日午前3時22分に沈没した。乗船していた歩兵第42連隊の補充兵1492名を含む兵員1600名中869名が死亡した。

船長

- 蘆田弥寿治 鉄道院技師:1913年1月14日 - 1913年5月31日

- 服部柴太郎 鉄道院技師:1913年5月31日 -

脚注

参考文献

- 日本国有鉄道青函船舶鉄道管理局『稚泊連絡船史』日本国有鉄道青函船舶鉄道管理局、1973年

- 『北日本汽船株式會社二十五年史』北日本汽船、1939年

外部リンク

- 「鉄道院関釜連絡船高麗丸及新羅丸客室配置図」『鉄道旅行案内』1914年(国立国会図書館デジタルコレクション)

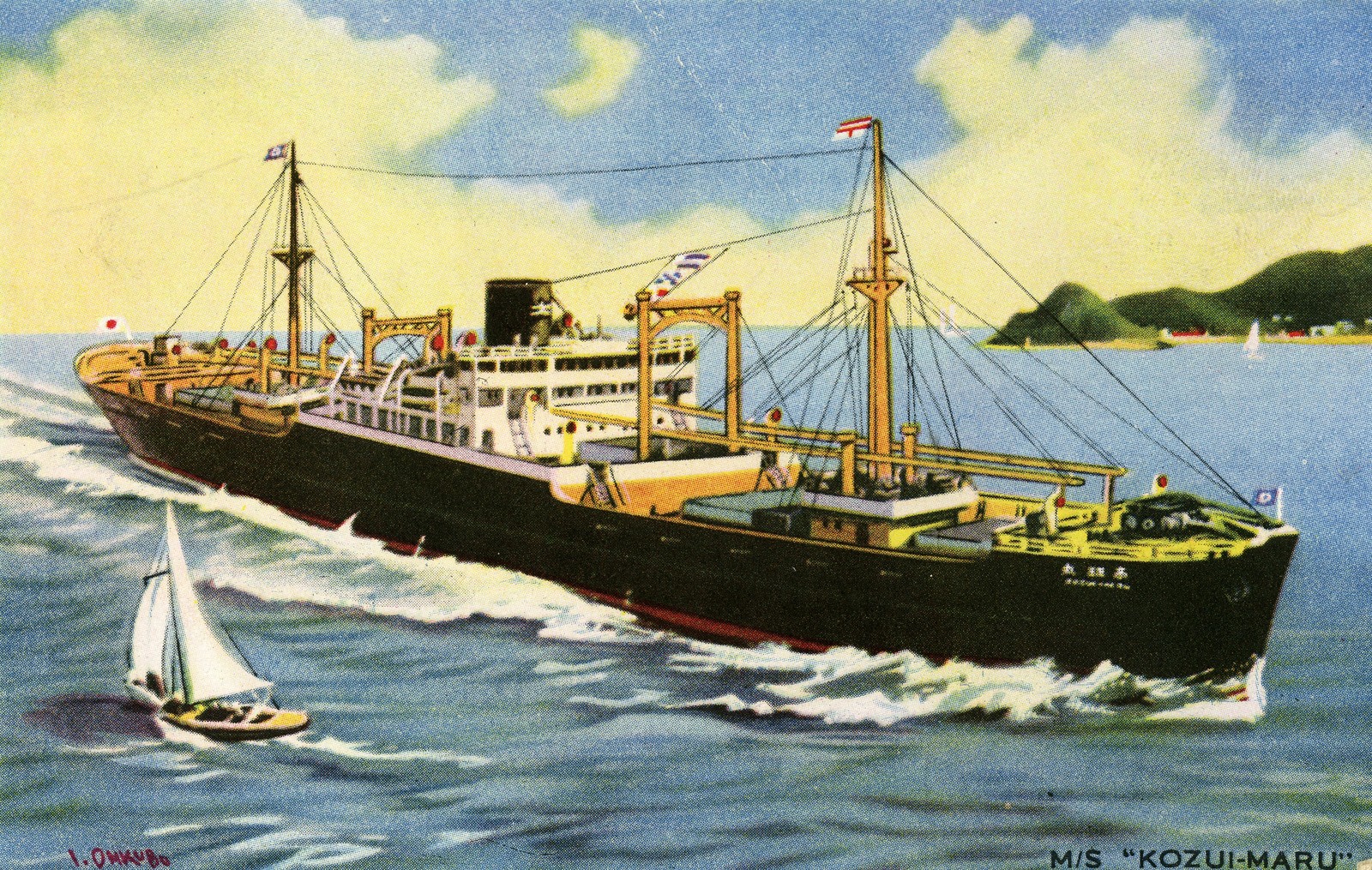

- 満州丸