三重県護国神社(みえけんごこくじんじゃ)は、三重県津市にある神社(護国神社)である。禁門の変・戊辰戦争から第二次世界大戦までの三重県関係の戦歿者6万3百余柱を祀る。これらの祭神は靖国神社の祭神と基本的に重なるが、護国神社が独自で招魂したものであるから、靖国神社とは本社分社の関係にはないとされる。

近年では、三重県の守り神、子供の神様として県内外から篤い崇敬を集めている。社紋は桜紋であり、靖国神社や護国神社の多くは社紋に桜を用いている。刊行物に『三重護国』があり、現在は春秋の年2回発行されている。創刊は1960年(昭和35年)10月である。創刊号は16頁にも及び、三重県知事田中覚、三重県議会議長小久保久吉、津市長角永清、三重県町村会長西浦清乃助、神社本庁統理佐々木行忠、神宮大宮司坊城俊良、靖国神社筑波藤麿、三重県遺族会会長斎藤昇ら各界の著名人が寄稿している。

歴史 –明治時代–

三重県護国神社の歴史は1869年(明治2年)、第11代津藩主であった藤堂高猷が、戊辰戦争で戦死した藩士の霊を祀る小祠を津八幡宮の境内に建て、「表忠社」と称したのに始まるとされている。これは幕末の長州藩や薩摩藩らが国事殉難者、戦没者の御霊を祀るために招魂場を設けて招魂祭を営んでいた事が淵源となっている。幕府のみならず、朝廷においても1868年(慶応4年)5月10日の太政官布告「癸以来唱義精忠国事ニ斃ルヽ者ノ霊魂ヲ慰シ東山ニ祠宇ヲ設ケテ之ヲ合祀セシム」と「東山ニ一社ヲ建テ当春伏見戦争以来戦死者ノ霊魂ヲ祭祀セシム」とにより、1853年(嘉永6年)以来の国事殉難者と伏見戦争以後の戦死者を京都東山に建立した祀宇(霊山官祭招魂社、後の京都霊山護国神社)に合祀するなど、慰霊に対する気運が高まっていた事が分かる。

1874年(明治7年)3月17日の内務省達乙第22號によっていわゆる官祭となった。内務省達乙第22號の内容は「戊申己巳之際従軍殉國ノ者戦没ノ地及其他各所ニ於テ舊藩主或ハ人民共私設致シ候招魂場ノ儀ハ永ク忠士ノ魂魄ヲ御吊慰被為在候御趣意ヲ以テ自今其所在ノ地税ヲ免シ祭祀幷修繕共一切官費支給可致旨被仰出候ニ付此旨相達候事」であり、招魂場敷地の地租免除と祭祀や修繕にかかる費用には官費を支給すると明記されている。

翌1875年(明治8年)10月13日に出された内務省達乙第132號によって招魂社となった。内務省達乙第百132號の内容は「各管内ニ設置有之招魂社ノ儀従前其所在ノ地名等種々ノ社號ヲ附シ來候向モ有之候處自今種々ノ社號ハ都テ相廢シ一般招魂社ト相唱候様可致此旨相達候事」とあり、三重県のみならず東京都(当時の東京府)を除く全ての招魂社の名称を統一した。

東京にあった東京招魂社は1879年(明治12年)6月4日の「東京招魂社靖國神社ト改稱別格官幣社内務陸海軍三省管理祭典其他常務取扱區分」によって現在の社名である靖國神社と改称し、別格官幣社という社格に列せられた。

1886年(明治19年)6月28日に西南戦争戦没者の御霊の合祀祭申請が有志総代から提出された。以下は、その原文である。

これを受け、同年7月3日に三重県令から内務大臣へ願出が出された。以下は、その原文である。

上記の申請に対して、同年8月12日に「書面伺之趣八月三日付上申之三拾四名ヲ除キ私費合祭之儀聞届候事」との回答をもらった後、合祀祭を斎行し、招魂社に祭神が増えていく契機となる。1901年(明治34年)には「招魂社墳墓ニ官祭官修ノ文字ヲ冠スルノ件」によって官祭招魂社と改称した。この官祭招魂社に指定されない招魂社は区別して私祭招魂社と呼ばれた。その後、1908年(明治41年)1月11日に郡市長会に於いて移転改築の決議がなされ、遷座の準備が始まる。翌年の1909年(明治42年)4月17日には改築移転の件について内務大臣の許可を受け、同月29日に地鎮祭を行い、同年6月10日に上棟際、9月17日に新殿祭、18日午後7時より正遷宮式を行い、翌19日午後7時より新祭神合祀祭を行った。

歴史 –昭和時代以降–

1939年(昭和14年)3月15日の内務省令第12號「招魂社ヲ護國神社ト改称スルノ件」により社名を官祭招魂社から三重縣護國神社へ改称し、同省令13號「護國神社例祭、鎮座際及合祀祭祭式及祝詞左ノ通定ム」により祭式と祝詞が規定されたが、これは前年1938年(昭和13年)12月15日に神社制度調査会会長水野錬太郎によって出された招魂社制度改善整備要綱がもとになっている。この要綱では6つの事項について提案がされている。以下はその内容である。

1939年(昭和14年)4月1日の内務省告示142號「明治二十七年勅令第二十二號第一條第一項ノ規定ニ依リ左記護國神社ヲ指定ス」によって指定護國神社となる。この時、指定護国神社に指定されたのは全国で北海道護国神社から鹿兒島縣護國神社までの34社で、以後必要に応じて追加指定され太平洋戦争末期までに51社が指定された。指定護国神社は1府県1社を原則として指定されたが、崇敬地域が広域であった北海道では3社が指定され、岐阜県・兵庫県・島根県・広島県は2社が指定された。また、国外にも内務大臣指定護国神社に相当する、樺太庁長官指定の樺太護國神社(豊原市)、台湾総督指定の台湾護國神社(台北市)、朝鮮総督指定の京城護國神社(京城府)及び羅南護國神社(清津府)が存在した。 1945年(昭和20年)の空襲で本殿・神饌所以外の建物を焼失した。第二次世界大戦後には社名を「三重神社」に改称していたが、日本が主権を回復したことを機に1953年(昭和28年)に元の社名に復した。また、この年に県議会議長と知事宛てに「三重縣護國神社復興造営に関する請願」が出された。この請願は護国神社の存在意義を明らかにする面において極めて重要であるから、以下にその全文を引用する。

上記の請願を受けて、昭和29年3月に三重縣護國神社造営奉賛会が発足した。造営奉賛会の趣旨書は以下の通りである。

趣意書文中に「戊申」とあるが、戊辰の誤りであろう。また、造営資金の造成にあたっては先んじて復興造営に着手していた他の護国神社に調査を依頼し、これを参考にしたようである。他の護国神社に調査を依頼した時の文章が残っている。

請願から4年が経った1957年(昭和32年)に本殿も含めて新たに社殿を造営するに至った。

1960年(昭和35年)10月に合祀概了奉告臨時大祭を斎行した。臨時大祭に先立って同年8月26日午前9時30分より宮内庁一階講堂にて宮内庁長官から全国護国神社宮司へ幣帛料の伝達が行われた。

1975年(昭和50年)10月27日、第30回国民体育大会に出席するために昭和天皇、香淳皇后が来県。行幸啓先の一つとなる。

1982年(昭和57年)に御造営事業が始まり、起工奉告祭を3月19日に行い、仮殿迂座祭(儀式殿から本殿へ移す)を同月23日、御造営工事協力会安全祈願祭を5月12日、御造営工事地鎮祭を6月6日、仮殿遷座祭を10月28日に斎行した。

1983年(昭和58年)には本殿の改修工事、社務所の新築工事を完工し、3月17日午後7時に本殿遷座祭を斎行した。

2019年(令和元年)には御創祀150年を迎え、社務所屋根の葺き替え工事、駐車場整備工事などの記念事業工事を完工した。

『津市小観』と『東宮行啓記』に見えたる官祭招魂社時代

1901年(明治34年)5月6日に関西図書株式会社から発刊された『津市小観』(三重県総合博物館所蔵)神祠と佛刹の「八幡神社附招魂社」の項に記述がある。以下はその引用である。

また、現在地(津市広明町)へ遷座して間もない1910年(明治43年)に東宮(後の大正天皇)より幣帛料を拝領している事が史料によって確認できる。『東宮行啓記』によると東宮は1910年(明治43年)11月12日から5日間に亘って三重県を行啓した。その2日目である11月13日には三重県庁、三重県立第一中学校、三重県師範学校、三重県立高等女学校、三重県立農事試験場、三重県勧業陳列館を視察し、御使を別格官幣社であった結城神社と官祭招魂社へ遣わし、幣饌を薦めた。以下は『東宮行啓記』第2章第7節御使差遣からの引用である。

3日目には宇治山田市(現伊勢市)へ向かい、外宮、内宮を親拜し、その後、神宮皇學館、徴古館及農業館、三重県立第四中学校を視察した。

『三重縣史上編』に見えたる官祭招魂社時代

明治の一新によって神社や仏閣は大きく整理され、その余波は瞬く間に全国に広がった。三重県もその例外ではなく、抜本的変革を余儀なくされる状況であった事が本書に記されているが、その中でも招魂社の設立については大きく取り上げている。以下はその一部を引用したものである。

さらに続けて現在地への移転、祭神数、当時の様子についても触れている。

文中に「戊申役」とあるが、これは戊辰役の誤りであろう。この記述を見ると、祭日には学校の生徒などが多く集まり、盛況であった様がうかがえる。また、国難を凌ぐごとに合祀、慰霊を行い祭神数も次第に増えていったようである。

『三重縣神社誌』と『津市郷土讀本』に見えたる官祭招魂社時代

1919年(大正8年)に三重県全域の神社の詳細を記した『三重縣神社誌』が全四巻で発行された。発行者は三重縣神職會である。津市の神社として、別格官幣社結城神社、官祭招魂社、縣社八幡神社、縣社高山神社、郷社大市神社、村社小丹神社、村社比佐豆知神社、村社稲荷神社、村社市杵島姫神社、村社丸山稲荷神社の10社が掲載された。当神社は第一巻の22頁から23頁にかけて記述がある。以下はその内容である。

由緒冒頭に「明治六年」(1873年)とあるが、後の干支が「己巳年」であるから「明治二年」(1869年)の誤りであろう。藤堂高猷の名が「藤堂高献」となっているが、史料によっては「高献」の字を使っていることもあるようである。また「明治四十二年」(1909年)のところに「是徒鎭壓事件」とあるが、これは「暴徒鎭壓事件」の誤りであろう。

1937年(昭和12年)に刊行された『津市郷土讀本』偕楽公園の項にも官祭招魂社時代を窺える史料がある。以下はその内容である。

とあり、本文解説の欄には

と付記されている。

この解説欄にも「明治六年」(1873年)が創祀とあるが、やはり明治二年(1869年)の誤りであろう。また、「同四十三年此處に移して」とあるが、広明町に遷座したのは「明治四十二年」(1909年)であるから、この箇所も誤りであると考えられる。

文化財

三重県護国神社は県の有形文化財「刀 銘(表)濃州御勝山住藤原永貞 (裏)萬延元年庚申八月吉日 於洞津鍛山田栄徳君佩刀松井治一郎」を所有している。刃長71.0cm、反り1.7cm、目釘穴1個。鎬造りで重ね厚く、庵棟で樋掻き通し、添え樋がある。鍛えは小杢目で、刃文は大乱れ、茎は生茎、栗尻、やすり勝手下りで、白鞘入りの拵えである。刀匠の藤原永貞は松井治一郎といい、文化年間(文化6年・1809年)に美濃国不破郡垂井(現在の岐阜県)で生まれている。先祖が伊勢から東本願寺の別格の寺院である平尾御坊附人として岐阜へ移住したもので、同寺と同派の寺が津及び田丸にあるため、当地での鍛刀が多くある。本刀は、永貞が伊勢に滞在していたおりに作刀したもので、伊勢打ちの傑作といえる。

年間祭事・行事

1月1日:歳旦祭

1月15日:どんど焼き

2月11日:紀元祭

2月17日:祈年祭

2月23日:天長祭

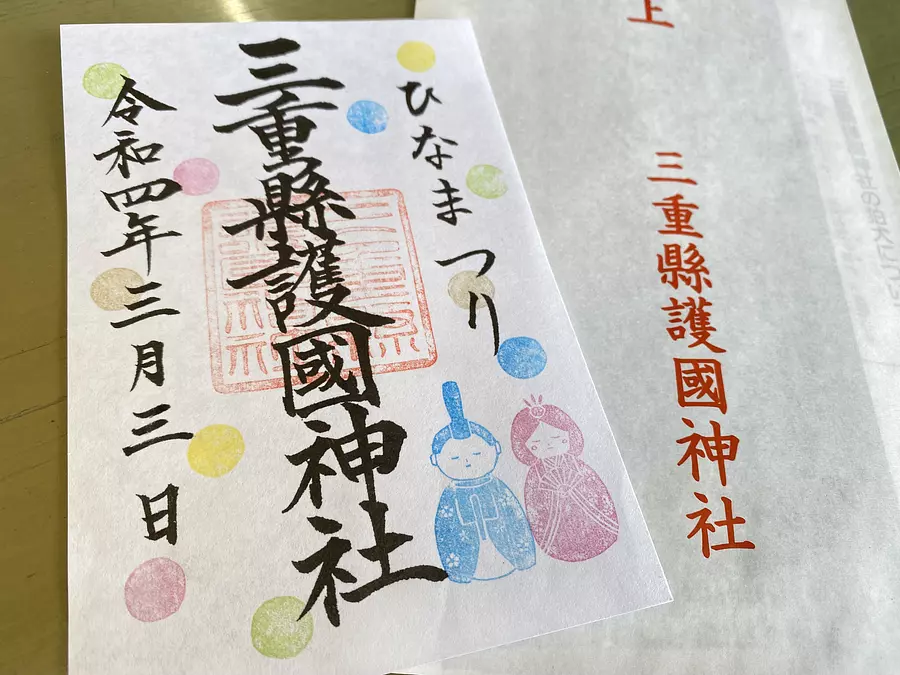

3月3日:おひなまつり

春分の日:春分祭

4月22日:春季例祭

4月29日:昭和祭

5月5日:子供武者参り

6月30日:夏越大祓式

8月13日:万灯みたま祭点灯式

8月14日:式年みたま祭

8月15日:万灯みたま祭

8月15日:終戦の日英霊感謝祭

秋分の日:秋分祭

10月22日:秋季例祭

11月3日 明治祭

11月15日:七五三

11月23日:新嘗祭

12月31日:年越大祓式・除夜祭

※毎月1日・15日:月次祭※随時:御祭神慰霊祭

狛犬・常夜燈

- 阿阿の狛犬

一般的な狛犬は、左右一方が口を開いた「阿」、一方が口を閉じた「吽」が一対として神社に置かれている のがほとんどであるが、三重縣護國神社の青銅製の狛犬は、左右とも「阿」「阿」と口を開けている。なぜ左右とも口を開けているのか、詳しいことは判っていないが、この狛犬が当神社に奉納された時に書かれた「狛犬由来記」などを手掛かりに想像すると、もともとこの狛犬は、「阿」「吽」二対が存在していたのではと考えられる。「狛犬由来記」の本文は以下の通りである。

やがて大東亜戦争が始まり戦局が厳しくなると、その二対の狛犬は物資となるべく戦争に召集されたが、戦地で傷つき、その後、疎開先で「阿」と「阿」だけが終戦を迎えたようである。1957年(昭和32年)の三重縣護國神社御造営に際し、その「阿」と「阿」の狛犬を一対として、桑名市の鍋吉鋳造所の鋳物師 伊藤軍市郎氏より当神社に奉納された。

- 阿吽の狛犬阿吽の狛犬は1909年(明治42年)10月に三重縣會議員より奉献されたものである。

- 常夜燈

1983年(昭和58年)10月に常夜燈6基が奉納された。その一つ一つに万葉集の中の防人の詩が記され、これらの文字の揮毫は宇治土公宮司によるものである。

内容は以下の通りである。

境内石碑・慰霊碑

- 社号碑

表:三重縣護國神社

裏:奉獻 昭和三十二年十月御造營記念改刻建立 萬古陶磁器工業協同組合

- 百度石

表:百度石

裏:奉納 昭和五十八年吉日 樋尾吉男外九十九名

- 行幸啓記念碑

表:天皇陛下皇后陛下御親拜記念

裏:昭和五十年十月二十七日當三重縣護國神社に行幸啓あらせられ親しく御拜を賜った

この榮光を永く傳えるべく記念の碑を建立する

昭和五十一年十月二十一日

- 母の象

表:強くきびしくやさしかった母おかげで今私たちがあるお母さんありがとう

この像は先の大戦で幼くして父を失った県下の遺児達が戦後の母の労苦に感謝して偉大な母の姿を永遠に讃えると共に惨めだったその深い悲しみをくり返すことのないようにと世界の恒久平和を祈って建立致しました

昭和五十年十二月 三重県遺族会青壮年部

- 大東亜戦争における主要戦域別陸海軍人軍属戦没者数一覧図

表:先の戦争でこんなに多くの尊い人命が失われました。われわれはこの皆さんに応えるため、世界の恒久平和と繁栄に努めることを誓います。お父さん、安らかにお眠りください。

終戦50周年記念 平成7年5月建立 三重県遺族会青壮年部

- 歩兵第百五十一聯隊慰霊碑

表:慰霊 歩兵第五十一聯隊

裏:聯隊は明治三十八年創建、樺太等に出兵、爾後神都鎭護の大任を以て、三重縣久居市に駐屯す。然るに大正十四年五月、軍縮により廢止せらる。昭和十三年七月、日華事變の擴大に伴ひ再建、三重、京都、奈良で編成を完結、第十五師團の隷下に入り同年八月渡支、南京東南地區に分駐し、治安警備並に各作戰に參加、赫々たる武勲を収む。大東亞戰急を告ぐるや、昭和十八年八月ビルマに轉進、インパール作戰に加はり眞に特攻精神を發揮す。昭和二十年八月十五日大命により終戰。此の間軍旗の下盡忠報国祖國繁栄を祈念しつゝ國家の人柱となられた戰友は實に四千有餘柱に及ぶ。 茲に護國の神となられた英霊の名を誌し供華臺に納め鎭魂の碑となす 昭和五十一年四月 歩兵第五十一聯隊(祭第七三七〇部隊)生存者一同 - 歩兵第百三十三聯隊慰霊碑

表:歩兵百三十三聯隊 戦没者慰霊碑

裏:慰霊碑銘

歩兵第百三十三聯隊(嵐第六二一四部隊)は支那事変に際し昭和十三年五月久居町の屯營において編成 第百十六師團に属して同六月中國に出征し第十三軍に隷す 当初浙江省杭州府附近にいで安徽省銅陵県附近を戡定駐屯し楊子江警備に任じつつ江南江北に轉戦幾十度に及ぶ 特に十三年秋 武漢攻略戦には遠く漢陽に進撃し 十四年冬 敵十数個師による冬季大攻戦を迎えては之を陣前に撃摧 十五年四月春季皖南作戦には挺進して霊峰九華山の天嶮を突破 敵主力を補捉 榮の感状に輝き 十七年夏 浙贛作戦には浙江省衢州城外西北陣地帯を一擧に席捲 軍の衢州攻陥に轉じ常德殲滅作戦に参加 輻輳する水濠を連続突破して湖南省常德県城攻略に任じ力戦死鬪七晝夜 遂に之を完全占領し再度の感状に浴す

十九年夏 大陸の精鋭三十六萬 湘桂打通に動くや勇躍ます汨水を血流と化してその堅陣を突破し湘潭を奪い湘郷に敵を圧し更に長駆衡陽県城攻略の主攻に任ず 蓋し衡陽攻略は湘桂作戦成否の焦点たり 七月一日クロ高地攻撃の初動より八月七日敵主陣地岳屏西方エビ高地を奪取して守備軍の死命を制するまで終始全軍の先陣に立ち白兵をもって奪取せる堅壘十数個 遂に敵牙城を抜く 感状三度燦として偉勲を讃う

爾後第二十軍に属して寶慶附近を警備し 二十年春 湘西作戦起るや勇進して芷江敵航空基地全面に迫りたるも五月命により反轉 寶慶附近陣地に死守玉碎を期しつつ 八月 終戦の大詔を拝するに至る

聯隊の戦陣に在ること八年に及び この間 鋒鏑疫癘に斃れたる戦友四千五百余柱を数う

新生日本既に三十年 ここに慰霊碑を建て 祖國の安危に挺身 民族の榮光に殉じたる戦没戦友の遺烈を偲び 在天の英霊永しえに安らかならんことを祈る

昭和五十一年四月

一三三会建之

- 歩兵第五十一聯隊慰霊碑

表:歩兵第百五十一聯隊戦没者慰霊碑

三重県知事 田川亮三謹書

裏:慰霊碑銘

歩兵第百五十一聯隊(安第一〇〇二二部隊)は 昭和十六年九月三重県久居町に新設され 昭和十八年十一月動員下令 昭和十九年三月ビルマ国へ出動した

聯隊主力はインド国インパール攻略戦に 第一大隊は北ビルマ戦線に五月より参加した

時あたかもビルマは雨期に入り 山中にて食糧その他の補給も無く 栄養失調と過労により身体は衰弱し マラリヤ 下痢等に悩みながらも勇戦奮闘した 十一月よりオークトウ マンダレー タウンタ付近の戦闘に参加し 優秀な装備の敵と交戦 戦場は惨烈苛酷をきわめた その後各地を転戦し 昭和二十年六月より雨期の泥沼の如きシツタン河口に於て 必死の攻防戦を展開中 八月終戦の大詔を拝するに至った

風土の異なる遠き辺境に於いて 戦陣にあること一年五か月 この間連合軍 悪疫との戦に斃れたる戦友は二千九百余柱を数える 誠に痛恨の極みである

ここに慰霊碑を建立し 祖国に殉じたる戦友の遺烈を偲び その功績を顕彰する 在天の英霊願わくは永久に安らかならんことを

昭和五十五年十月

歩兵第百五十一聯隊戦友会建之

- 近衛兵第一聯隊碑

表:近衛兵第一聯隊碑 平成21年4月建之 三重県近歩一会

石玉垣

境内の一部外周には玉垣がめぐらされており、これは1985年(昭和60年)10月に完成したものである。石玉垣の碑文は以下の通りである。

この碑文中に「森田基金」という語が出てくるが、これはおぼろタオルの社長であった森田清が神社へ吉田山の土地を寄進したが、この地への移転が1957年(昭和32年)造営の際に頓挫となったため、この地を市役所に譲渡したときに得た資金が基になっている。次の資料は惜しくも移転が中止となった際に神社から森田に送った感謝状の写しである。

伊勢の神宮との関係

周辺

- 偕楽公園

- 津駅

- 津市観光協会

- 三重公務員学院

- アストプラザ

- 大原学園

- 大川学園

- 東海農政局三重農政事務所

- 三重県庁舎

- 三重県議会議事堂

交通

- 車:津インターより約5分

- JR・近鉄・バス:津駅西口より歩いて約5分

関係団体

- 三重縣護國神社奉賛会 1986年(昭和61年)1月発足

- 初代会長 山下正夫(第68代三重県議会議長)

- 二代会長 野中林兵衛(第73代三重県議会議長)

- 三代会長 乙部一巳(第87代三重県議会議長)

- 四代会長 西場信行(第92代三重県議会議長)

- 神社本庁

- 初代統理 長谷外余男

- 二代統理 鷹司信輔

- 三代統理 佐々木行忠

- 四代統理 徳川宗敬

- 五代統理 細川護貞

- 六代統理 東園基文

- 七代統理 久邇邦昭

- 八代統理 北白川道久

- 九代統理 鷹司尚武

- 神道政治連盟

- 日本会議

- 初代会長 塚本幸一

- 二代会長 稲葉興作

- 三代会長 三好達

- 四代会長 田久保忠衛

- 英霊にこたえる会

- 三重県遺族会

- 初代会長 青山新七郎

- 二代会長 水谷喜郎

- 三代会長 川井嘉蔵

- 四代会長 渕田五郎

- 五代会長 齋藤昇

- 六代会長 田村元

- 七代会長 谷嘉昭

- 八代会長 齋藤十郎

- 九代会長 田村憲久

脚注

外部リンク

- 三重県護国神社公式ホームページ

- 三重県護国神社 (miegokoku) - Facebook

- 三重県護国神社 (@mieken_gokokujinja) - Instagram

- 三重県護国神社 (@miegokoku) - X(旧Twitter)

- 三重県護国神社 - YouTubeチャンネル

- 観光三重連盟 三重県護国神社

- じゃらん 三重県護国神社

- Tripadvisor 三重県護国神社

- 津市観光協会 三重県護国神社