西郷 孤月(さいごう こげつ、明治6年(1873年)9月23日 - 大正元年(1912年)8月31日)は、明治期の日本画家、美術教育者である。本名は規(めぐる)。日本美術院の創設者のひとり。

生涯

筑摩県筑摩郡松本深志町(現・長野県松本市)に旧松本藩士・西郷績(いさお)の長男として生まれる。祖先は松平康長に仕えた三河西郷氏。幼少時に東京神田に引っ越し、明治12年(1879年)6月、東京高等師範学校附属小学校、明治17年(1884年)7月、本郷新花町の私立独逸語学校、明治19年(1886年)、神田錦町私立東京英語学校で学ぶ。語学を学ぼうとしたのは明治時代の風潮の1つで、語学を身に付けておけばなんとか生計が立つとの考えからであった。同年10月小石川餌差町の私立知神学校美術科へ入学して絵を習い始め、明治21年(1888年)、狩野友信に師事して日本画修業を始める。

明治22年(1889年)、英語学校で同窓だった横山大観や、下村観山らとともに東京美術学校の第一期生として学ぶ。初期の美校では基礎知識として、フェノロサによる美学、岡倉天心による「日本美術史」、フェロノサと岡倉天心の師である黒川真頼による有職故実、和文、金工、漆工史等の講義があった。校内臨時試験で、観山と共に乙組に編入される。同27年2月に絵画科を卒業、卒業制作の「俊寛鬼界ヶ島ニ決別ノ図」が宮内庁買上げとなる。この頃から橋本雅邦に見出され、同校研究科へ進む。翌年3月、岡倉覚三(天心)の推薦で近衛師団に従軍、日清戦争の模様を写し、9月に帰国、「朝鮮風俗」(東京芸術大学大学美術館蔵)を描く。一方、大観・観山らと古画を模写して、古典学習にも努めた。明治29年(1896年)、研究科修了後、すぐに助教授となる。同年9月から日本絵画協会共進会に出品し始め、毎回賞を得る。

明治31年(1898年)に岡倉覚三が東京美術学校を辞任するのに従い辞職し、日本美術院の設立に尽力、評議員に挙げられる。橋本雅邦門下の四天王、大観・観山・孤月・菱田春草のうち、最も将来を嘱望され、同年末雅邦の四女・榮と結婚。媒酌人は岡倉覚三であった。

しかし、ある酒席で雅邦と激突、以降、酒と遊蕩に明け暮れるようになり、それが要因となり1年を待たずに離婚してしまう。岡倉天心の子・一雄によると、新婚の妻の他に女があることが発覚して別れたため、日本美術院にいられなくなったという。暫く共進会への出品もなかったが、同僚の勧めで33年(1900年)4月より再び参加し始めるが、かつて下位だった春草らの優位に及ばなくなっていく。私生活の不行跡も加わって仲間たちも離れていき、明治36年(1903年)、弧月会をつくり渡欧資金を集めようとしたが、うまくいかず挫折する。同年6月木村武山と東北、北陸、北海道を巡遊したのち、中央画壇を離れ各地を放浪することとなる。明治39年(1906年)、大観と春草は孤月の才能を惜しみ、日本橋倶楽部の展覧会に参加させるが、もはや昔日の面影はなかった。その足跡は判然としないが、明治41年(1908年)11月には、叔父のいた神戸に滞在していたのがわかっている。しかし、明治44年(1911年)に盟友の春草が病死した後、何かが吹っ切れたように翌大正元年(1912年)に台湾へ渡り「台湾風景」(山種美術館、松本市美術館蔵)を描く。大陸への更なる進出を望んでいたものの、台北で胃腸カタルを発病し7月帰国するが、本郷駒込富士前町の自宅で急逝した。墓所は文京区本駒込の吉祥寺。

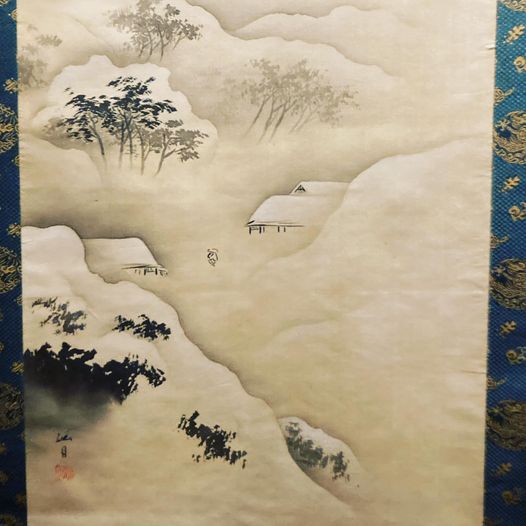

代表作

脚注

参考資料

- 日本美術院百年史編集室編 『日本美術院百年史 第一巻 上』 日本美術院、平成元年(1989年)

- 日本美術院百年史編集室編 『日本美術院百年史 第二巻 上』 日本美術院、平成2年(1990年)

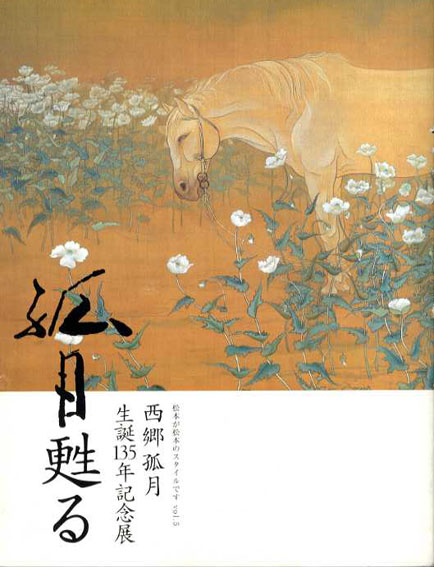

- 松本市美術館編集・発行 『松本が松本のスタイルvol.5 西郷孤月生誕135年記念展 弧月甦る』 2008年10月25日

- 澁田見彰 「孤月作品の落款をめぐる一試論」『Ecran 松本市美術館 紀要 2009[エクラン1]』 松本市美術館、2009年3月31日、pp.67-55

外部リンク

- [1](長野県立美術館所蔵の弧月作品を閲覧できる)

- [2](文化遺産オンライン)西郷孤月