テルグ文字(テルグもじ、テルグ語: తెలుగు లిపి, Telugu lipi、英: Telugu script)は、主にインドのアーンドラ・プラデーシュ州で話されているテルグ語を表記するための文字。テルグー文字とも呼ばれる。書字システムの性質によりアブギダに分類される。古代インドのブラーフミー文字から派生した文字の1つであり、書字方向は他の派生文字(デーヴァナーガリーなど)と同じく左から右への横書きである。単語と単語の間は欧米諸言語のように分かち書きする。

歴史

テルグ文字は、紀元前にインド北部で成立したブラーフミー文字が、 デカン高原南部(インド中部)において時が経つにつれ字形変化して成立したものである。また、通時的に西隣のカルナータカ州において使用されるカンナダ文字とほぼ同じ字形変化をしてきた文字であり、カンナダ文字との違いがはっきりと現れるようになったのは遅くて15世紀頃と比較的最近のことである。

紀元前にインド北部で成立したブラーフミー文字は、紀元後1世紀頃から次第に字形が変化していきなおかつ地方差が生じるようになり、4世紀-6世紀頃には南北で字形に著しい差ができるようになっていた。この時期のブラーフミー文字はインド全体で縦画の始筆部が強調されて筆記される傾向にあり、カダンバ朝やヴァーカータカ朝により支配されていた当時のインド中南部ではこの傾向が顕著に現れていた。当時記された史料としては、始筆部を太く四角く、ときには四角の箱型に書かれた字形のものが発見されている(これを箱型文字、カダンバ文字などと呼ぶことがある)。

その後、インド全体で筆記用具の発達により草書体が発達するようになる。前期チャールキヤ朝期(6〜8世紀)には文字がやや曲線的に書かれはじめ(チャールキヤ文字)、これが現行のテルグ文字・カンナダ文字の源流である。さらに時代が下って10〜12世紀頃には文字全体が円くしかも一筆書きに近い字体に変化していった。この時期の字体は原カンナダ文字、あるいはテルグ・カンナダ文字などと呼ばれる。

インド中南部での、東西間での字体の差異は当初はわずかであり、むしろ時間的・通時的変化のほうが大きかった。しかし10世紀以降東西間での差が徐々に表れはじめ、遅くとも15世紀になると差がはっきり現れるようになったとされる。現在ではこの時期あたり以降の東の字体をテルグ文字、西の字体をカンナダ文字と呼称して区別している。

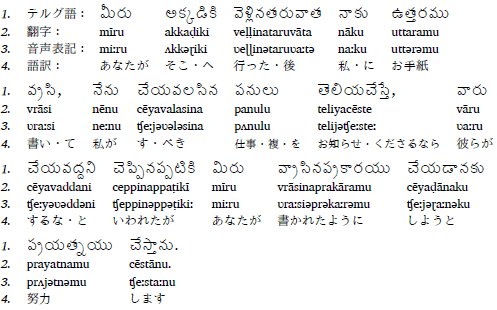

ただ字形が区別できるようになったとはいえ、テルグ文字・カンナダ文字双方とも、16世紀ごろに現在の字体に近いものになったままその後の大きな(通時的)変化はなくなったため、現在の字体において両者は多くの字母が酷似している。ここに、両者と、インド北方の代表的な文字であるデーヴァナーガリーおよびベンガル文字、南部のタミル文字についていくつかの字母を例にとって比較した表を記す。すべての字母についての比較は、ブラーフミー系文字#比較の項目を参照されたい。

上図は一例であるが、このようにカンナダ文字と似た字形(ときに la のような同形や ka のようなちがう形のものもあるが)が多い。おしなべて字形が円弧を描いたようなものであることが特徴的であり、北方のデーヴァナーガリーのような縦の直線が多い文字とは大いに異なることがわかる。また、南方のタミル文字やマラヤーラム文字なども曲線的な字形が多いが、これらは2〜4世紀からテルグ文字とは分化していったために、やはり字形は異なる。

書字システムの特徴

テルグ文字における子音の基本字母は単独で「子音+随伴母音(テルグ文字の場合は a /ʌ/)」の音節を表す。たとえば、基本子音字母 క は単独で "ka" /kʌ/と読まれる1つの音節である。

子音字母はすべて短母音 a /ʌ/ つきで読まれるが、それ以外の母音をつけた音節を記したいときは、子音字母に母音符号をつける。子音 k に長母音 ā /ɑː/ をつけた音節を記したい場合、ా の破線の円に子音字母を入れて కా としこれを "kā" /kɑː/ と読み、o /o/ をつけたい場合は ొ という形の母音符号を使って同様に కొ とし、これを "ko" /ko/ と読む。

また、子音のない、母音だけで成り立つ音節を記す場合は別個に母音の基礎字母があり、それを使う。たとえば ఆ という母音字があり、これを ā /ɑː/ と読む。

このように、基礎字母を単独で「子音 母音」の音節として読み、音節に付属している母音を変えたいときに付加記号をつけて示すテルグ文字のような書字システムのことをアブギダとよぶ。テルグ文字の起源となったブラーフミー文字もまたアブギダの1つであり、この文字から派生した南アジア・東南アジアの文字のほとんどがアブギダに分類される。これに対し基礎字母を音節とせず単独で子音または母音を表すラテン文字のようなシステムをアルファベットと呼び、基礎字母を子音として母音を補助的に書き記す(そしてよく省略して記される)アラビア文字のようなシステムをアブジャドといい、これらとは区別される。

子音

テルグ文字の子音字母とその発音をここに記す。この順序がおおむね辞書順である。発音の列には、ローマ字への翻字と発音記号(IPA)を記す。

これらの字母についていくつか説明すべき点がある。

- 多くの字母にチェックマーク "✓" 形の字画が上部に書かれているのがわかる。これはデーヴァナーガリーなど北方系文字にある上部横線(シローレーカー)に相当するもので、「タラカットゥ」と呼ばれる。この字画のありなしや、タラカットゥのおかれている角の部分の点は、後述する母音符号を付記する上で重要な指標となる。

- ప pa と వ va、స sa と న na (そして ఘ gha と మ ma も準ずる)はタラカットゥと下部の本体とがくっつくかくっつかないかの違いだけで似ているので、読み書きの際に注意を要する。これらの字母は、母音記号を付したときに互いに異なる字形をとることがある。

- 閉鎖音をあらわす字母のなかには、ప pa に対して ఫ pha のように、無気音に対して下部中央に水滴のような形の点あるいは短い棒を付記するだけで有気音を表す字母としているものがある。もともとドラヴィダ語族の1つであるテルグ語には有気音と無気音の音韻対立がなく、p も ph も言語音としては同じ音として認識され、有気音を表す字母の必要性はなかった。有気音の字母を導入した背景には、北部インドで使用されていた、有気音と無気音の音韻対立をもつサンスクリットなどの印欧語族インド語派の言語からの多大な影響があり、多くの借用語において区別して筆記する必要が生じたことがあげられる。

- ఱ ṟa の字母の子音はもともと /ɽ/であったが、この字母は現在使用されなくなり、ర ra に書き換えられる傾向にある。

母音

次に母音字を説明する。下表の一番目の列は、子音のつかない母音のみの音節を表すのに使われる。2番目にある母音付加記号の列は、子音に後続する母音 a をほかの母音に替えるのに用いられる。その使用例を3列目に示す。タラカットゥ(上部にあるチェック記号 ✓ 形の字画)をもつ子音文字につく場合にタラカットゥをはずしてつける付加記号に「○」を記している。

ఋ ṛ はもともとサンスクリットにおいて母音として扱われていたものであり、ときに ర ra に書きかえられる。ほかにもౠ ṝ や、表にはない ఌ ḷ、ౡ ḹ もサンスクリット起源の母音字があるが、現在ではほとんど使用されない。なお、子音字母に ఌ, ౡ を付加する際は、子音字の下に ఌ, ౡ をやや小さく書く。

母音記号を子音字母に付加する場合に意識すべきこととして、できるだけ一筆書きをすることが挙げられる。そのため、付加記号がつなげて書かれたような字形となることが多い。

- 例:బ ba ⇒ బె be, బో bō.

子音の上部につく付加記号の書き始める点は基本的に次のようになる。

- タラカットゥのある子音字:タラカットゥの角の地点(タラカットゥはとりはずす)

- タラカットゥのない子音字:子音字の筆画の終点から続けて書く

- 例:ప pa ⇒ పె pe; వ va ⇒ వె ve; ల la ⇒ లె le; ఞ ña ⇒ ఞె ñe(右の上へ伸びる短い棒が終画)。

- ణ ṇa は字画が右下で終わるが、右上部にタラカットゥがあるかのように記号をつける。ణె ṇe.

ただし、子音字と母音付加記号の組み合わせによっては、例外的な付き方をするものもかなり多く、特に i, ī については、付き方に3パターンあると言うほうが早い。ここに、それぞれの付加記号について例外的なつけ方や注意点などを示す。

- ా ā, ొ o, ో ō, ౌ au:

- వ va などと似ていて、字画の終点がタラカットゥと離れている字母(ప pa, ఫ pha, ష ṣa, స sa):字画が上へ伸びる。

- タラカットゥと終画がだいぶ離れている字母(ఘ gha, ఝ jha, మ ma, య ya):ā と auはタラカットゥをついたまま付加する。o, ō は特殊で、とくに o は e に似ているので注意。

- そのほかの特殊例(హ ha)

- ి i, ీ ī:タラカットゥをとった字形によって、次の3パターンの規則のどれかに分かれる。

- 上部が円弧状の字形の字母(క をのぞく):円弧を付け加える

- 例:గ ga ⇒ గి gi, గీ gī; ద da ⇒ ది di, దీ dī; ర ra ⇒ రి ri, రీ rī.

- 字画の終わりが、右下から左上へ伸びていく字母(ఘ gha, ఝ jha, ట ṭa, య ya をのぞく):続け書きする。付加記号の形の変化に注意。

- 例:ఖ kha ⇒ ఖి khi, ఖీ khī; జ ja ⇒ జి ji, జీ jī; త ta ⇒ తి ti, తీ tī; బ ba ⇒ బి bi, బీ bī; మ ma ⇒ మి mi, మీ mī.

- その他:上表のとおりの記号をつける。続け書きしない。

- 例:క ka ⇒ కి ki, కీ kī; ఘ gha ⇒ ఘి ghi, ఘీ ghī; ఙ ṅa ⇒ ఙి ṅi, ఙీ ṅī; ప pa ⇒ పి pi, పీ pī.

- య ya は例外で、タラカットゥをとる。యి yi, యీ yī. యా yā との類似に注意。

- ు u, ూ ū:

- ప pa, ఫ pha, వva:特に pha と va にそのまま ు をつけると ఘ gha, మ ma と同形となってしまうため、それを避けるために通常より下から付加記号を書き始める。

- 右上へ向かう形の字母(ఙ ṅa, జ ja, ఞ ña, హ ha):右上の字画につなげて小さく書く。

- ళ ḷa:下から書く。ళు ḷu ళూ ḷū.

ృ ṛ, ౄ ṝ, ఌ ḷ, ౡ ḹ, ె e, ే ē, ై ai, ్(母音 a をとる符号)には、付け方に例外はない。

二重子音

"kt" などの二重子音は、్(母音 a をとる符号)を使ってあらわすことができるが、基本的には2番目の子音を下、あるいは右下に少し小さく書くという方法で表す。下に書く文字はタラカットゥをとる。

- 例:ద్ద dda, డ్జె ḍje.

このような書き方があるために、్はふつう語末に使われる。右下から左上へ伸びて終わる字画をもつ子音字の中には、最後の字画を上へ伸ばすものがある。例:ర్భ rbha. このように書く子音字は次の9字である:చ ca, ఛ cha, ప pa, ఫ pha, బ ba, భ bha, ళ ḷa, శ śa, స sa.

2番目の子音としてよく出てくる次の8つの子音字は、下に来る際に形を変える。下にきたときの形を単独のフォントで表すことができないので、子音字 క ka のあとにきたときの例を示す。

また、慣用的に క్ k ష ṣa は特殊な形 క్ష となる。これは、ష ṣa のカンナダ文字形 ಷ(の、上部横線をとりのぞいた形)が下にきているように見える。他の子音字に ష ṣa がくるときは、規則的にタラカットゥをとりのぞいて下に小さく書く。ప్ష pṣa.

他にも二重子音を表す文字がいくつかある。子音字の右に ౯ を書くと、子音の前に r- がつく。例:ఘ౯ rgha. しかしこれは、ర్ఘ のように原則どおりに2番目の子音を下に書いてもよい。

特殊記号と句読点

音節末の子音を表すのに、次の特殊な記号がある。

句読点には、伝統的には次のものがある。

しかし、現在は欧米式の ピリオド(.)、コンマ(,)、疑問符(?) を用い、伝統的なものはほとんど用いられない。

数字

インド系の各文字には独自の字体をもつ数字がある。テルグ文字における数字は下表のようなものである。

使用法は算用数字とまったく同じである。例: ౯౦౬ = 906 = 九百六。

ただ、現在ではアラビア数字(012…)がほとんどの場で使用され、テルグ文字独自のものはほとんど用いられない。

コンピュータでの文字処理

以上に見てきたように、テルグ文字は子音文字と母音記号の組み合わせや二重子音の組み合わせ方が複雑で、ときに例外をとることもある。このような複雑な書字体系をもつテルグ文字は(これに限らずブラーフミー系文字全般に言えることだが)コンピュータに字形を正しく出力させるのが難しく、出力システムの設計・構築は難題である(複雑なテキスト配置を参照)。

Unicodeにおけるコードの定義

Unicodeでは以下の位置に次の文字が定義されている。

なお、読点(।)および句点(॥)はテルグ文字枠には定義されておらず、デーヴァナーガリーにて定義されているU 0964 および U 0964 を利用する(ただし今後 U 0C64 および U 0C65 として定義される可能性はある)。ピリオド(.)、コンマ(,)、疑問符(?) は英文のものとまったく同じであり、テルグ文字枠には定義されていない。

Windows上での処理

Windows XP、Windows Server 2003以降のオペレーティングシステム (OS) では、該当のテキスト処理システムをインストールすれば、キーボード上でテルグ文字を入力することができる。インストール法など詳しくはHelp:多言語対応 (インド系文字)を参照。

iOS上での処理

2018年(平成30年)2月中旬に、iOS 11.2.5に於いて「シンボル」を意味する「జ్ఞా」を受信すると、Apple社の製品がクラッシュし、メッセージアプリが開けなくという不具合が発覚した。 なお、iOS 11.2.6およびmacOS High Sierra 10.13.3追加アップデートでは修正された。

キーボード

Windowsのテルグ語キーボードの配列は以下の通り。

脚注

参考文献

- 町田和彦 編著、『華麗なるインド系文字』 2001年、白水社

- 『言語学大辞典』別巻「世界文字辞典」 2001年、三省堂

- 中西亮、『世界の文字』1990年、みずうみ書房

関連項目

- ブラーフミー文字

- ブラーフミー系文字

外部リンク

- 表示できるフォントについて

- Last archive copy of James Kass' website - ウェイバックマシン(2011年1月8日アーカイブ分) - 多種多様な文字を収録したUnicodeフォント「Code2000」