狩野 探雪(かのう たんせつ、明暦元年(1655年) - 正徳4年7月13日(1714年8月22日))は、日本の江戸時代前記から中期に活躍した狩野派(江戸狩野)の絵師。狩野探幽の四男で、江戸幕府御用絵師。兄に探信。

略伝

諱は守定。幼名、観千代。通称は主殿(とのも)。別号に松嶽、孟隣斎。1674年(延宝2年)20歳で父探幽を亡くし、その知行200石の半分を分知され別家を立てる。狩野時信(狩野安信長男)の娘と結婚、息子・探牛(守睦)が生まれる。禁裏御所の障壁画制作には、寛文度と宝永度の2度参加。前者では常御殿下段に「柳桜」、姫宮御殿中段に「扇流し」を描いた。後者では常御殿の北之方東一之間に金泥引の「春日野行幸」を担当し、一部が光明寺に現存する。朝鮮通信使への贈呈屏風では、1682年(天和2年)に「梶原二度のかけ、嗣信最期」一双と「佐渡之渡、玉川」一双を、1711年(正徳元年)に「松島之図」一双と「倶利伽羅落」一双を描いた。享年60。家は探牛が継いだが、半年後に探牛も19歳で病死し断絶した。結果的に鍛冶橋狩野家は家禄を半減させたことになり、同家が振るわない遠因となった。

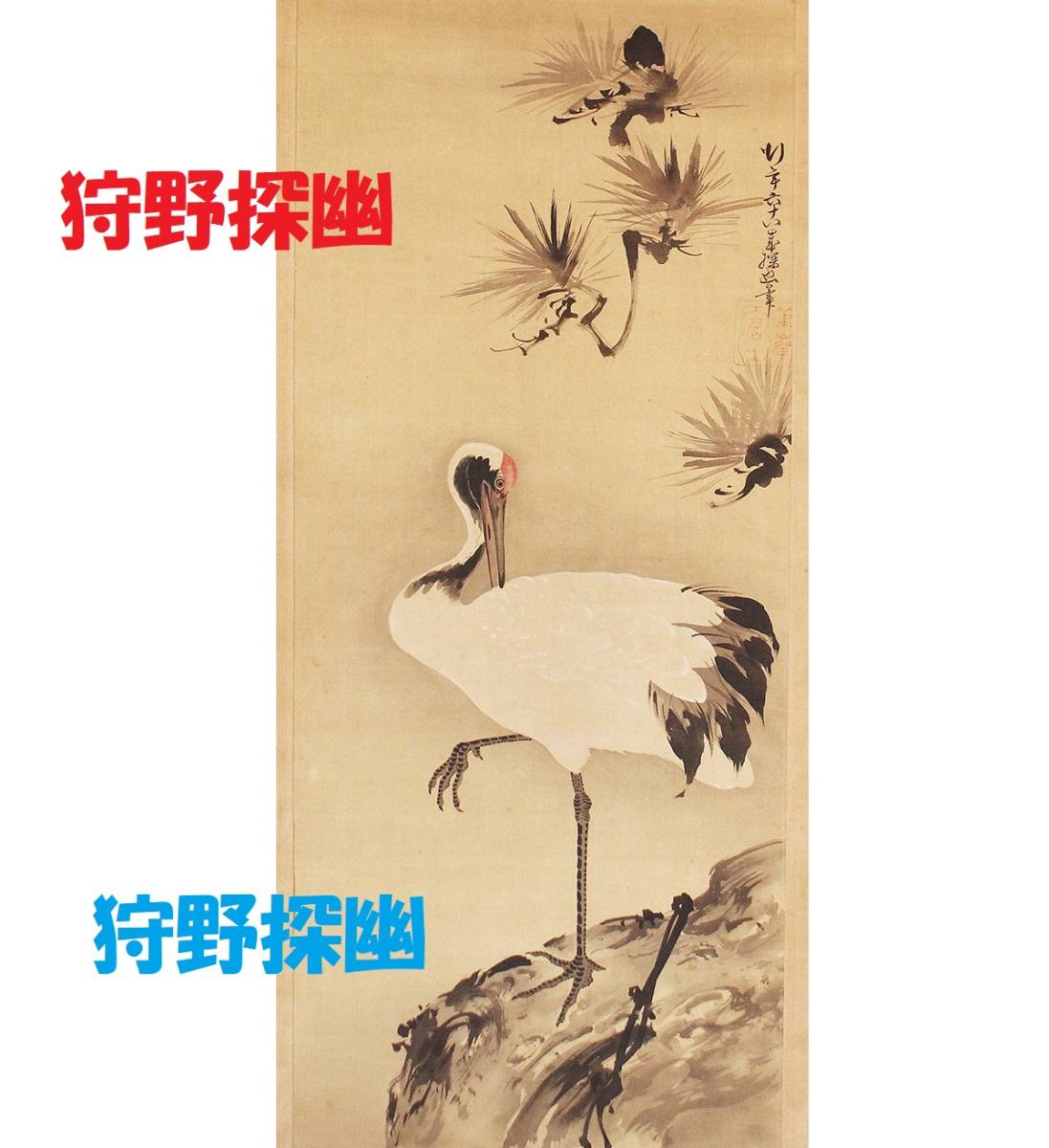

画風は基本的に探幽を継承しているが、より瑞々しく繊細な感覚が見て取れる。これは18世紀の江戸狩野に繋がる要素であり、探幽様式を次世代に伝え18世紀の狩野派へ橋渡しする役割を担ったとも考えられる。

作品

脚注

参考文献

- 門脇むつみ 『巨匠 狩野探幽の誕生 江戸初期、将軍も天皇も愛した画家の才能と境遇』 朝日新聞出版〈朝日選書925〉、2014年10月25日、ISBN 978-4-02-263025-4

- 論文

- 山下善也 「狩野探幽はじめ江戸狩野三十六名合作の《牛馬図》双幅」『静岡県立美術館 紀要No.17 開館15周年』 2002年3月31日、pp.94-40

- 野田麻美 「ポスト探幽世代の画家たちについて ―狩野安信・常信・探信・益信・探雪《名画集》(個人蔵)の史的位置―」『静岡県立美術館 紀要No.32』 2017年3月31日、pp.66-44