タイタンは、太陽系の衛星で唯一、完全に発達した大気圏を持っている。

歴史

タイタンにかなりの量の大気が存在することは、1903年にタイタンの周辺減光を観測したスペインの天文学者ホセ・コマス・ソラが初めて推測し、1944年にジェラルド・カイパーが分光学的手法を用い、メタンの分圧が100ミリバールの桁の大気が存在することを確かめた。1970年代に行われた観測で、カイパーの測定値はかなりの過小評価であることが示され、タイタンの大気中のメタンの存在量は10倍も高く、地表気圧は少なくとも2倍であることが明らかとなった。地表気圧の高さは、メタンがタイタンの大気の極一部であることを意味した。1981年、ボイジャー1号が初めてタイタンの大気を詳細に観測し、地表気圧は地球より高い1.5バールであることを明らかにした。

概観

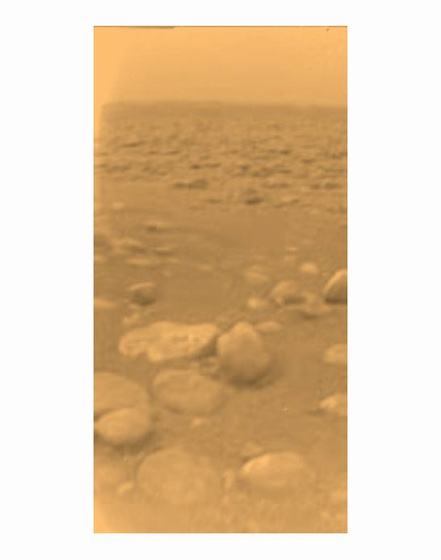

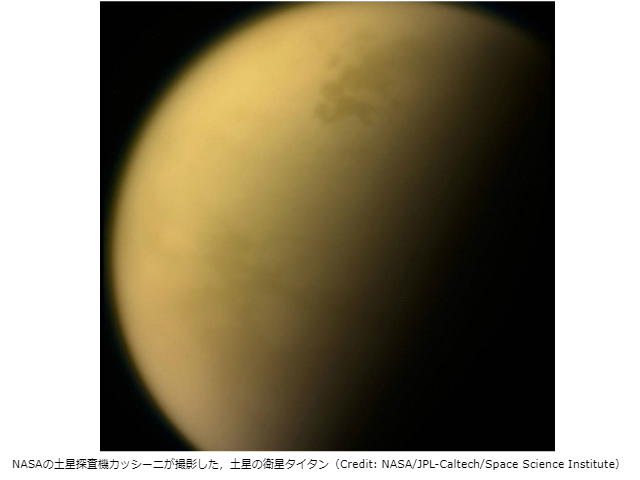

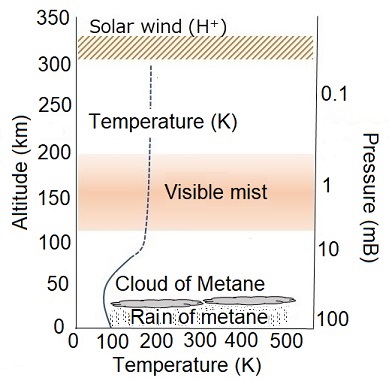

ボイジャーによる観測で、タイタンの地表気圧は地球の約1.45倍であることが示された。タイタンの大気は、地球全体の大気の約1.19倍の質量があり、面積当たりでは約7.3倍となる。不透明なもやの層が太陽からの可視光のほとんどを遮り、タイタンの構造の特徴を不明瞭にしている。大気が厚く重力が低いため、人間は腕に「翼」を付けることで飛ぶことができる。タイタンの低い重力は、大気の層が地球よりも拡張することを意味する。実際に、タイタンの大気は975kmの高さまで存在し、カッシーニは大気の中で軌道を維持するために調整を行わなければならなかった。タイタンの大気は、多くの波長に対し不透明で、地表の完全な反射スペクトルを外側から得ることはできない。タイタンの地表の最初の画像が得られたのは、2004年にカッシーニが到着したのが最初であった。カッシーニのホイヘンス・プローブは、降下中に太陽の方向を検知することができなかった。また、地表の画像はなんとか撮影できたものの、ホイヘンスの運用チームはこの過程を「夕暮れのアスファルトの駐車場を撮影するようなもの」と例えた。

組成

成層圏の大気の組成は、98.4%の窒素と1.4%のメタン、0.1から0.2%の水素である。メタンは高所では凝結するため、その存在量は高度32kmの対流圏界面から下がると増加し、高度8km以下では4.9%の一定値となる。エタン、ジアセチレン、メチルアセチレン、アセチレン、プロパン等のメタン以外の炭化水素やシアノアセチレン、シアン化水素、二酸化炭素、一酸化炭素、ジシアン、アルゴン、ヘリウム等その他の気体も痕跡量存在する。宇宙から見た時の橙色は少量存在する他のより複雑な化合物、恐らくはソリンの存在が原因であると考えられている。炭化水素は、大気上層で太陽の紫外線によるメタンの分解によって生成し、橙色のスモッグを形成していると考えられている。2008年の研究で、タイタンは土星の磁場を横切った時の残骸を保持していることが示されたものの、タイタン自体は磁場を持たず、太陽風に直接晒されている。太陽風は大気上層の分子の一部をイオン化し、運び去る。2007年11月、タイタンの電離圏で水素の約1万倍の質量の陰イオンが存在する証拠が発見され、タイタンの地表を隠している橙色のもやであると考えられた。その構造は分かっていないが、ソリンであると考えられ、多環芳香族炭化水素のようなより複雑な分子を形成する元になっていると考えられている。

太陽のエネルギーはタイタンの大気中の全てのメタンを、太陽系の年齢と比べてはるかに短い5000万年以内により複雑な炭化水素に変換しているはずである。これは、メタンが補給されるかタイタンの内部で生成されていることを意味する。タイタンの大気が一酸化炭素の1000倍以上のメタンを含むことは、メタンよりも一酸化炭素を多く含む彗星の衝突による補給の可能性を除外する。太陽系に豊富に含まれる水素やネオンを持たないため、タイタンが形成の過程で初期の土星の大気を降着させた可能性もないと考えられる。多くの天文学者は、タイタンの大気中のメタンは、タイタン内部から氷の火山の噴火等で放出されたものであると考えている。

タイタンの自転の方向に沿った西から東向きへの大気の循環のパターンも発見されている。2004年に行われたカッシーニによる観測でも、タイタンは金星と同様に、地表よりも速く大気が回転していることが示された。

タイタンの電離圏は地球のものよりも複雑であり、電離圏の主要部分は高度1200kmであるが、高度63kmにも荷電粒子の層がある。この分裂は、タイタンの大気を一種の電波反響室にしている。カッシーニにより検出された極超長波の源は分かっておらず、また広範囲の稲妻も見えない。タイタンは内部の磁場は無視できる程度で、もしかすると全くないかもしれない。軌道距離は太陽半径の20.3倍であるため、時々土星の磁場の中に入る。しかし、土星の自転周期(10.7時間)とタイタンの軌道周期(15.95日)の差から土星のプラズマとタイタンの間の相対速度は約100km/sにもなる。これは、大気を太陽風から守るのではなく、大気の喪失を引き起こす反応を強める。

進化

タイタンの濃い大気が持続していることは、似たような構造を持つ木星のガニメデやカリストがほとんど大気を持たないことと比べて謎である。この不均衡については未だほとんど理解されていないが、近年のミッションのデータからタイタンの大気の進化について基本的な制約が得られてきた。

おおまかに言うと、土星の距離では太陽の日射量や太陽風の流束が小さすぎ、地球型惑星では揮発性の原子や分子は、3つ全ての相で蓄積する。タイタンの地表温度も非常に低く、約94Kである。その結果、大気の成分となる物質の質量分率は、地球よりも大きくなる。実際に、現在の解釈では、タイタンの質量のわずか約50%がケイ酸塩であり、残りの主な物質は水とアンモニア水和物である。タイタンの大気の窒素分子の源になったと考えられているアンモニアは、アンモニア水和物の質量の約8%である。Tobieらによると、タイタンは分化した層を持ち、氷Ih相の層の下の液体の水の層にはアンモニアが豊富に含まれている。

主に重力の低さと太陽風による光分解が原因の現在の大気の喪失から、一時的な制約が得られる。タイタンの初期の大気の喪失は、窒素14と窒素15の天然存在比で推定できる。軽い窒素14は、光分解と加熱の下で大気上層から逃げやすいためである。タイタンの元々の窒素14と窒素15の比にはほとんど制約がなく、初期の大気は1.5倍から100倍もより多くの窒素分子を含んでいたと考えられている。窒素分子はタイタンの大気の98%を占めるため、天然存在比は、大気の多くが長い時間を経過するうちに失われたことを示している。それにも関わらず地表の大気圧は未だ地球の1.5倍近くあり、揮発成分の割合は地球や火星よりも多い。大気の喪失の大部分は、降着から5000万年以内に起こり、高エネルギーの軽い原子が大気の大部分を運び去ったのかもしれない。このような出来事は、初期の太陽からのX線や紫外線領域の光子の放出による加熱や光分解によって起こったのかもしれない。

カリストやガニメデは構造的にタイタンと近いが、これらの大気がタイタンほど濃くない理由は分かっていない。しかし、タイタンの窒素の起源は、降着したクラスレートからの脱ガス化ではなく、降着し脱ガスしたアンモニアが光分解したものであることは、正しい推測の鍵になりうる。窒素がクラスレートから放出されると、太陽系の原初同位体アルゴン36とアルゴン38も大気中に存在するはずであるが、どちらもほとんど検出されていない。アルゴン36とアルゴン38が少ないことは、アルゴンや窒素をクラスレートに捕獲するのに必要な40K以下の温度は、原始土星系に存在しなかったことを示唆する。その代わり、アンモニアの水和物としての降着を制限する温度は75Kより高いと考えられている。より大きい重力位置エネルギーが放出されることや太陽に近いことから、原始木星系はより温度が高く、カリストやガニメデへのアンモニアの降着は少なかったと考えられる。結果として生じた窒素の大気は薄すぎて、タイタンが経験しているような侵食は起こらない。

また別の説明は、彗星の衝突は、強い木星の磁場のためにタイタンよりもカリストやガニメデでより多くのエネルギーを放出するというものである。これにより、タイタンでは彗星を構成する物質が大気の一部となる一方、カリストやガニメデの大気は侵食される。しかし、タイタンの大気の重水素/水素比は、2.3±0.5×10-4と彗星より1.5倍も低い。この差は、彗星の物質はタイタンの大気に大きな影響を与えていないことを示唆する。

出典

関連文献

- Roe, Henry G. (2012). “Titan's Methane Weather”. Annual Review of Earth and Planetary Sciences 40 (1): 355–382. doi:10.1146/annurev-earth-040809-152548. ISSN 0084-6597.

関連項目

- タイタンの気候

- 火星の大気