川辺 御楯(かわべ みたて、天保9年(1838年)10月 - 明治38年(1905年)7月24日 )は、日本の幕末から明治時代の日本画家。守住貫魚、山名貫義、川崎千虎、田中有美らと共に、幕末明治期を代表する大和絵師の一人である。

略伝

姓名について

通称は源太郎。号は最初は琴守、後に鷺外、更に花陵と改め、別号に墨流亭、都多之舎(蔦舎)、後素堂など。御楯ははじめ号だったが、後に名として使用した。姓は初期作には「川邊」と款記し、御楯存命中から昭和初期までの文献類でも同様だが、明治20年以降は作品に「川邉」と記し遺族も同じ名乗りなことから、この頃改姓したが文献類では最初の姓がそのまま使われ続けたと考えられる。本項目では常用漢字の「川辺」で立項している。姓の読みは「かわのべ」としている文献もあるが、御楯の子孫の指摘から「かわべ」が正しい。

生い立ち

筑後国(現福岡県)山門郡柳川上町(現柳川市)柳川藩に生まれる。父の身分や生い立ちには複数の説が存在するが、総合すると古賀姓も名乗る川辺紋右衛門正胤(民)の長男として生まれる。源氏の末裔とされ、柳河藩の史料にも名が見出だせないほど下級役人の身分だったが、ある時期士分格に上がる。6歳から法眼狩野映信(久留米藩御用絵師の三谷家第5代)に学んだという父に狩野派を学ぶ。次いで嘉永2(1849年)の12,3歳の頃、狩野永悳の門人で久留米藩御用絵師三谷友信の三男・三谷三雄に入門。三雄は当時「生き絵書きの三雄」と呼ばれるほど世評が高い絵師だった反面、勤王の志士としても知られており、御楯にも強い影響を与えた。その一方、同藩で平田篤胤門人の西原晁樹に国学と有職故実を習い、真木保臣からも故実や兵学を学んだ。

柳川の志士

幕末期の藩内では、尊王攘夷派として名を知られるになっていた。安政6年(1859年)父が没したため家督を継ぐが、後に脱藩し、真木保臣について上京を図るが失敗。一時国事奔走を断念するが、各藩の志士たちは御楯を頼って身を寄せ、出費がかさんで資産を失った。また、平野国臣、高杉晋作、大村益次郎らと交わり、朝鮮に渡ろうとして失敗。帰藩を請い許されたという。慶応元年(1865年)第二次長州征討で柳川勢として従軍中、久留米軍中にいた三雄と再開。軍を脱して大宰府に向かい、小倉城自焼の惨状の図を三条実美に呈した。実美はこれを喜び歌を詠じて御楯に与えたが、その中に「君が為め御楯となる」とあり、これに感銘して号とした。

神祇官として

明治元年(1868年)藩の貢士(柳河藩の石高では2名)の一人として選ばれ上京、太政官に出仕する。同3年(1870年)神祇少禄官となり京都で有職故実を精査、同5年(1872年)冬、吹上禁苑初の大嘗祭では用掛として出仕、同7年(1874年)伊勢神宮権禰宜となる。また狩野永悳を補佐して、外務省の委嘱で製図を行う。こうした間に、土佐光文に大和絵、永悳に狩野元信の画法、大国隆正と宝田通文に国学、薗田守宣に故実を学び、近代の大和絵師として研究を続けた。なお宝田からは、花陵の号を貰っている。ところが、同10年(1877年)事故を起こして免職。上司で国学者の落合直澄の忠告もあり、以後画業に専念する。

近代の大和絵師

免職後は、京都で陶器や友禅の下絵を描き、大阪の博物場にも務めたという。この頃、町田久成の知遇を得て、正倉院宝物の模写などを手掛ける。明治14年(1881年)第2回内国勧業博覧会の際、町田の推薦があったのか東京への移住を命じられる。その後相次ぐ展覧会での授賞や皇室への献納などを通じて御楯は歴史画家としての評判を高めていく。同15年(1882年)第一回内国絵画共進会に「尹大納言叡山行図」「人物」で銅賞受賞。前者は特に評判となり、故実家の村田直景は息子(後に御楯の一番弟子となる邨田丹陵)を入門させ、明治天皇からも同一画揮毫の命を受ける。同17年(1884年)第二階内国絵画共進会でも銀賞一等。その後川端玉章、山名貫義、渡辺小崋らと東洋絵画会を結成。同22年(1889年)日本美術協会幹事に任命され、本会を主たる発表の場とした。明治20年代が御楯にとって最も充実した時期であり、優れた歴史画や物語絵を次々と制作し、明治の土佐派として存在感を示した。反面、同25年(1892年)には将来を嘱望した長男・白鶴を22歳で亡くし、同30年(1897年)には妻に先立たれるなど家庭の不幸が重なり、御楯の事績も次第に減少していく。

晩年は門下生の展覧会「墨流会」を年2回開催するなど、後進の指導に全力を尽くしたという。しかし生活は困窮し、弟子の中村岳陵はしばしば水道やガスを止められたと回想している。明治38年7月24日浅草小島町の自宅で、急性胃腸カタルにより死去。享年68。27日に谷中天王寺で葬儀が行われ、谷中墓地に葬られた。諡は源御楯尊。

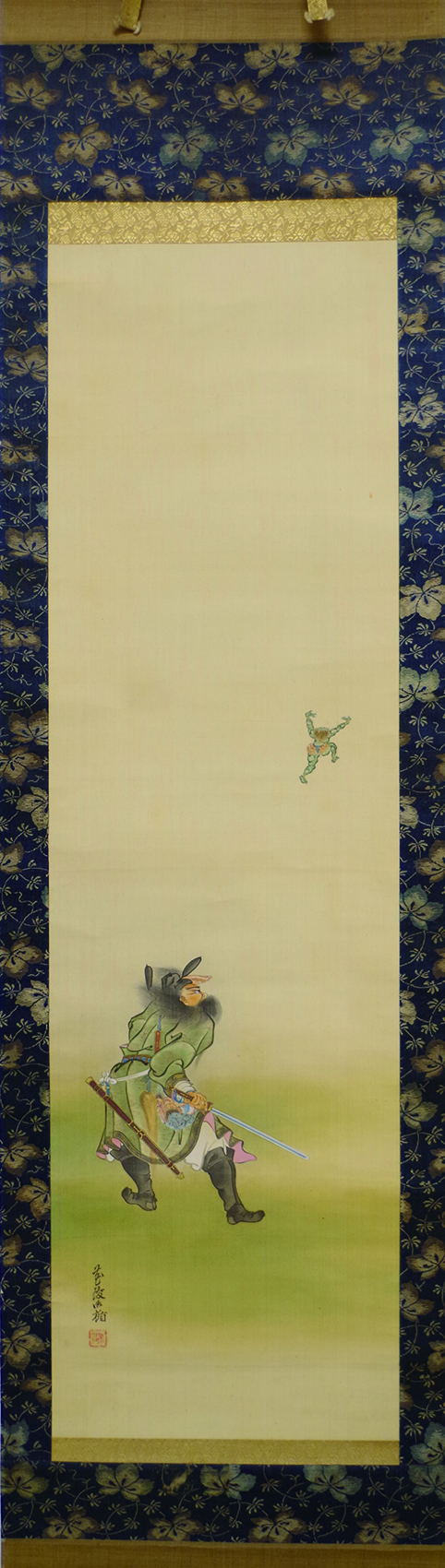

作風とその画系

武者絵でよく知られており、『太平記』の南朝に取材した作品が多い。御楯の作品上の人物は端正だがやや類型的で、群衆表現も故実にかなって描き分けがされてはいるが、個性を持った人間としては描かれてず歴史上の一瞬のようである。御楯より後の画家たちに見られる、いわば人物の内面表現を重視する傾向はない。反面、構図は初期作を除いて粉本に依らず、自分で考案した斬新で密度の濃い画面を案出しており、近世の絵師たちとは異なる近代性が感じられる。

画業は長男は上述の通り早逝、次男は実業界に進んだため三男の川辺旭陵美楯が継いだが、大成しなかった。他の弟子に邨田丹陵、中村岳陵、四代目鳥居清忠など。

代表作

脚注

注釈

出典

参考文献

- 福岡県立美術館編『川辺御楯と近代大和絵の系譜』福岡県立美術館、1994年。

- 柳川市史編集委員会編『柳川の美術 1』柳川市〈柳川文化資料集成 第3集〉、2005年、302–316頁。