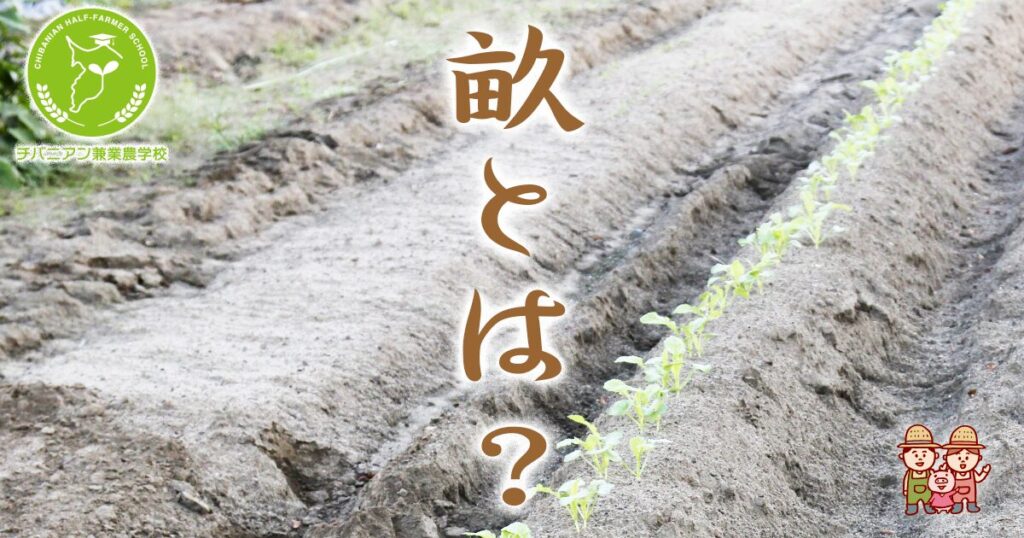

з•қпјҲгҒҶгҒӯпјүгҒЁгҒҜгҖҒ з•‘гҒ§дҪңзү©гӮ’дҪңгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«пјҲдҪ•жң¬гӮӮй–“йҡ”гӮ’з©әгҒ‘гҒҰпјүзҙ°й•·гҒҸзӣҙз·ҡзҠ¶гҒ«еңҹгӮ’зӣӣгӮҠдёҠгҒ’гҒҹжүҖгҒ®гҒ“гҒЁгҖӮиӢұиӘһгҒ§гҒҜhillingгҒҫгҒҹгҒҜhillгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮ

жҰӮиҰҒ

з•қгҒ®зӣ®зҡ„гҒ«гҒҜгҖҒз•‘гҒ®жҺ’ж°ҙжҖ§гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒз•қгҒ®ж–ңйқўгҒӢгӮүж°ҙгӮ„з©әж°—гҒҢеҮәе…ҘгӮҠгҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§йҖҡж°—жҖ§гҒҢиүҜгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҖҒиЎЁйқўз©ҚгҒҢеў—гҒҲгӮӢгҒ“гҒЁгҒ§ең°жё©гҒҢдёҠгҒҢгӮҠгӮ„гҒҷгҒҸгҒӘгӮӢгҒ“гҒЁгҒӘгҒ©гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

йҖҡеёёгҖҒз•қгҒҜдёЎи„ҮгҒӢгӮүеңҹгӮ’еҜ„гҒӣгӮӢгҒҹгӮҒеҸ°еҪўгҒ«гҒӘгҒЈгҒҰгҒҠгӮҠгҖҒгҒқгҒ®еә•иҫәгҒ®й•·гҒ•гӮ’з•қе№…гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮеҚҳдҪҚйқўз©ҚеҪ“гҒҹгӮҠгҒ®жӨҚгҒҲд»ҳгҒ‘ж Әж•°гӮ’ж ҪжӨҚеҜҶеәҰгҒЁгҒ„гҒҶгҒҢгҖҒж ҪжӨҚеҜҶеәҰгҒҜз•қж•°гҒЁж Әй–“гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰжұәгҒҫгӮӢгҖӮ

зЁ®гҒҫгҒҚгӮ„иӢ—гҒ®жӨҚгҒҲд»ҳгҒ‘гҒҜз•қгҒ«иЎҢгҒҶгҖӮгӮ»гғ«гҒЁе‘јгҒ°гӮҢгӮӢе°ҸеһӢгҒ®иӮІиӢ—е®№еҷЁгҒ§иӮІиӢ—гҒ—гҖҒз•қеңҹгҒ«жҠјгҒ—иҫјгӮ“гҒ§е®ҡжӨҚгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«гҒ—гҒҹгӮӮгҒ®гӮ’гӮ»гғ«иӢ—пјҲгғ—гғ©гӮ°иӢ—пјүгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮ

гҒӘгҒҠгҖҒз•қгӮ’дҪңгӮүгҒӘгҒҸгҒҰгӮӮгғҮгғЎгғӘгғғгғҲгӮ’еӣһйҒҝгҒ§гҒҚгӮӢе ҙеҗҲгҒ«гҒҜгҖҒдҪңжҘӯиғҪзҺҮгӮ’дёҠгҒ’гӮӢгҒҹгӮҒгҒ«з•қгҒӘгҒ—ж Ҫеҹ№гҒҢжҺЎз”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

з•қгҒ®зЁ®йЎһ

з•қгҒ®зЁ®йЎһгҒ«гҒҜгҖҒиҮӘ然гҒӘеұұеҪўгҒ«з«ӢгҒҰгӮӢжҷ®йҖҡз•қгҒЁгҖҒз•қгҒ®дёҠгӮ’е№ігӮүгҒ«гҒӘгӮүгҒ—гҒҰз«ӢгҒҰгӮӢгғҷгғғгғҲз•қгҒЁгҒҢгҒӮгӮҠгҖҒз•қгҒ®й«ҳгҒ•гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰй«ҳгҒ•гҒҢдҪҺгҒ„е№із•қгҒЁгҖҒй«ҳгӮҒгҒ«еңҹгӮ’зӣӣгҒЈгҒҹй«ҳз•қгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮз«ӢгҒҰгҒҹз•қгҒ®жЁӘе№…гҒ®гҒ“гҒЁгӮ’з•қе№…гҒЁгӮҲгӮ“гҒ§гҒ„гӮӢгҖӮ

з•қгҒ®й«ҳдҪҺ

з•қгҒ®гҒҶгҒЎгҖҒй«ҳгҒ•10cmд»ҘдёӢгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’е№із•қгҖҒ20cmд»ҘдёҠгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’й«ҳз•қгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮй«ҳгҒ•10cmжңӘжәҖгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’е№із•қгҖҒ10cmд»ҘдёҠгҒ®гӮӮгҒ®гӮ’й«ҳз•қгҒЁгҒ—гҒҰдәҢеҲҶгҒҷгӮӢж–ҮзҢ®гӮӮгҒӮгӮӢгҖӮз•қгҒ®й«ҳдҪҺгҒ«гӮҲгҒЈгҒҰеңҹгҒ®ж№ҝеәҰгӮ’гӮігғігғҲгғӯгғјгғ«гҒҷгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒ§гҒҚгҖҒй«ҳгҒ„з•қгҒ»гҒ©д№ҫгҒҚгӮ„гҒҷгҒҸгҖҒдҪҺгҒ„з•қгҒ»гҒ©ж№ҝгӮҠж°—гӮ’жҢҒгҒӨгҖӮ

- е№із•қ

- е№із•қгҒҜйҮҺиҸңе…ЁиҲ¬гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢдёҖиҲ¬зҡ„гҒӘз•қгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮе№із•қгҒҜй«ҳгҒ•гҒҢжҜ”ијғзҡ„дҪҺгҒ„гҒҹгӮҒдҪңжҘӯжҖ§гҒҢй«ҳгҒ„еҲ©зӮ№гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮи‘үгӮӮгҒ®йҮҺиҸңгӮ„еңҹеҜ„гҒӣгҒӣгҒҡгҒ«гҒӨгҒҸгӮӢгӮ«гғ–гӮ„гғӢгғігӮёгғігҒӘгҒ©гҒ®ж №гӮӮгҒ®йҮҺиҸңгҒҜгҖҒе№із•қгҒ®дёӯеӨ®гҒ«зӯӢгҒҫгҒҚгҒ—гҒҹгӮҠгҖҒдҪ•еҲ—гҒӢдёҰеҲ—гҒ«гҒҫгҒ„гҒҹгӮҠгҒҷгӮӢгҖӮ

- й«ҳз•қ

- й«ҳз•қгҒҜж №гӮ’ж·ұгҒҸејөгӮӢйҮҺиҸңйЎһгҒ«йҒ©гҒ—гҒҹз•қгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮж°ҙгҒҜгҒ‘гҒ®жӮӘгҒ„зІҳеңҹиіӘгҒ®з•‘гҖҒж°ҙз”°гҒӢгӮүгҒ®и»ўжҸӣз•‘гҒ®гӮҲгҒҶгҒӘең°дёӢж°ҙдҪҚгҒ®й«ҳгҒ„з•‘гҒ§еҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҖӮйҮҺиҸңгҒ®зЁ®йЎһгҒ§гҒҜгғҲгғһгғҲгӮ„гӮөгғ„гғһгӮӨгғўгҒӘгҒ©гҒ§й«ҳз•қгҒҢеҲ©з”ЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢгҒӮгӮӢгҖӮ

йһҚгҒӨгҒҚз•қ

1ж ӘгҒ”гҒЁгҒ«зӣҙеҫ„50cmпҪһ30cmгҒ®з©ҙгӮ’жҺҳгӮҠгҖҒе…ғиӮҘгӮ’з©ҙгҒ®еә•гҒ«е…ҘгӮҢгҒҰеҹӢгӮҒжҲ»гҒ—гҖҒгҒ•гӮүгҒ«ең°иЎЁ15cmпҪһ20cmгҒ®й«ҳгҒ•гҒ«гғһгӮҰгғігғүзҠ¶гҒ«зӣӣгӮҠдёҠгҒ’гҒҹз•қгҒ§гҒӮгӮӢгҖӮгӮ№гӮӨгӮ«гӮ„гӮ«гғңгғҒгғЈгҒӘгҒ©гҒ®ж Ҫеҹ№гҒ«з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢгҖӮй«ҳз•қгҒ®дёҖзЁ®гҒЁгҒ•гӮҢгӮӢгҒ“гҒЁгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮ

жәқз•қ

гӮёгғЈгӮ¬гӮӨгғўгӮ„гӮөгғҲгӮӨгғўгҖҒгғҚгӮ®гҒӘгҒ©дҪңзү©гҒ®жҲҗй•·гҒ«еҗҲгӮҸгҒӣгҒҰж Әе…ғгҒ«еңҹгӮ’зӣӣгӮҠдёҠгҒ’гҒҰгҒ„гҒҸеңҹеҜ„гҒӣгӮ’иЎҢгҒҶж Ҫеҹ№гҒ§з”ЁгҒ„гӮүгӮҢгӮӢж–№жі•гҖӮеңҹеҜ„гҒӣгҒҷгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«жңҖеҲқгҒҜжәқгӮ’жҺҳгҒЈгҒҹдҪҺгҒ„дҪҚзҪ®гҒӢгӮүе§ӢгӮҒгҖҒжҲҗй•·гҒЁгҒЁгӮӮгҒ«еңҹеҜ„гҒӣгҒ«гӮҲгӮҠж Әе…ғгҒ«еңҹгҒҢзӣӣгӮҠдёҠгҒ’гӮүгӮҢгҒҹеҪўгҒЁгҒӘгӮӢгҖӮзү№гҒ«гӮёгғЈгӮ¬гӮӨгғўж Ҫеҹ№гҒ§гҒҜеӨ©з„¶жҜ’зҙ пјҲгӮҪгғ©гғӢгғіпјүгҒ®з”ҹжҲҗгӮ’жҠ‘гҒҲгӮӢгҒҹгӮҒгҒ«гҖҒгӮӨгғўгҒҢең°йқўгҒ®еӨ–гҒ«еҮәгҒҰе…үгҒҢеҪ“гҒҹгӮӢгҒ“гҒЁгҒ®гҒӘгҒ„гӮҲгҒҶгҖҒиҠҪгҒӢгҒҚгӮ’гҒ—гҒҹжҷӮгҒЁең°дёҠйғЁгҒҢ25cmпҪһ30cmзЁӢеәҰгҒ«гҒӘгҒЈгҒҹжҷӮгҒ«еңҹеҜ„гҒӣгҒҷгӮӢгӮҲгҒҶжҢҮе°ҺгҒ•гӮҢгҒҰгҒ„гӮӢгҖӮ

з•қгҒ®дҪңжҘӯ

з•қгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢеүҚгҒ®жә–еӮҷгҒЁгҒ—гҒҰгҖҒж’ӯзЁ®гӮ„иӢ—гҒ®е®ҡжӨҚгӮ’гҒҷгӮӢз•‘гӮ’иҖ•гҒ—гҒҰгҒҠгҒҸгҒ“гҒЁгҒӢгӮүе§ӢгҒҫгӮӢгҖӮгҒӮгӮүгҒӢгҒҳгӮҒе ҶиӮҘгҒӘгҒ©гҒ®е…ғиӮҘгӮ’е…ҘгӮҢгҒҰиҖ•гҒ—гҒҹз•‘гҒ«з•қгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҒҢгҖҒгҒӨгҒҸгӮӢдҪңзү©гҒ®зЁ®йЎһгӮ„жӨҚгҒҲд»ҳгҒ‘ж–№гҖҒгғһгғ«гғҒгғігӮ°гӮ’дҪҝгҒҶгҒӢгҒ©гҒҶгҒӢгҒӘгҒ©гҒ«гӮҲгҒЈгҒҰгҖҒйҒ©гҒ—гҒҹеҪўгҒ®з•қгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢгҒ“гҒЁгҒҢйҮҚиҰҒгҒ«гҒӘгӮӢгҖӮ

з•қз«ӢгҒҰ

з”°з•‘гҒ«зЁ®гӮ„иӢ—гӮ’жӨҚгҒҲд»ҳгҒ‘гӮӢгҒҹгӮҒгҒ®з•қгӮ’дҪңгӮӢгҒ“гҒЁгӮ’з•қз«ӢгҒҰгҒЁгҒ„гҒҶгҖӮжүӢдҪңжҘӯгҒ§йҚ¬гҒ§иЎҢгҒҶж–№жі•гӮ„иҖ•иҖҳж©ҹгӮ’еҲ©з”ЁгҒҷгӮӢж–№жі•гҒҢгҒӮгӮӢгҖӮз•қгӮ’з«ӢгҒҰгӮӢдҪҚзҪ®гӮ„й«ҳгҒ•гӮ’жұәгӮҒгӮӢйҡӣгҒ«гҖҒз•қгҒ®дёЎз«ҜгҒ«гҒ•гҒҸгӮҠзё„гӮ„е°әжЈ’гӮ’дҪҝгҒ„гҖҒгҒҫгҒЈгҒҷгҒҗгҒ«гҒӘгӮӢгӮҲгҒҶгҒ«иЁҲжё¬гҒҷгӮӢгҖӮ

йҖҡеёёгҖҒдҪңзү©гӮ’дҪңгӮҠзөӮгҒҲж¬ЎгҒ®дҪңзү©гӮ’з”ҹиӮІгҒҷгӮӢйҡӣгҒ«з•қгҒҜз«ӢгҒҰзӣҙгҒҷгҖӮгҒ“гӮҢгӮ’з•қжҸӣгҒҲгҒЁиЁҖгҒҶгҖӮ

ж–ҪиӮҘ

иӮҘж–ҷгӮ’ж–ҪгҒҷдҪҚзҪ®гҒ«гӮҲгӮҠз•қеҶ…ж–ҪиӮҘгҖҒз•қдёҠж–ҪиӮҘгҒӘгҒ©гҒЁгҒ„гҒҶгҖӮз•қдёҠж–ҪиӮҘгҒҜз•‘е…ЁдҪ“гҒ«ж–ҪиӮҘгӮ’иЎҢгҒҶе…Ёйқўе…ЁеұӨж–ҪиӮҘгҒ«жҜ”гҒ№гҒҰиӮҘж–ҷгӮігӮ№гғҲгӮ’дҪҺжёӣгҒ§гҒҚгӮӢгҖӮ

з•қгҒ®и»ўзҫ©

з•‘гҒ®з•қгҒ®гӮҲгҒҶгҒ«гҖҒй«ҳдҪҺгҒ®гҒӮгӮӢзҠ¶ж…ӢгҒҢж°ҙе№ігҒ«з¶ҡгҒҸзү©гӮ’з•қгҒЁе‘јгҒ¶е ҙеҗҲгӮӮгҒӮгӮӢгҖӮең°еҪўгӮ„йҒ“гҖҒеҸҚзү©гҒ«дҪҝгӮҸгӮҢгӮӢгҒҢгҖҒд»–гҒ«еӢ•зү©гҒ®йғЁдҪҚгҒ«гӮӮдҪҝгӮҸгӮҢгҖҒзү№гҒ«гғҜгғӢгҒ®йј»е…ҲгҒ®зӯӢгӮ„гғҠгӮ¬гӮ№гӮҜгӮёгғ©з§‘гҒ®гғ’гӮІгӮҜгӮёгғ©гҒ®и…№йғЁгҒ®зӯӢгӮ’з•қгҒЁе‘јгҒ¶гҖӮгғ’гӮІгӮҜгӮёгғ©гҒ®и…№йғЁгҒ®з•қгҒҜйӨҢгӮ’жө·ж°ҙгҒ”гҒЁйЈІгҒҝиҫјгӮҖгҒЁгҒҚгҒ«иӣҮи…№гҒ®гӮҲгҒҶгҒ«еәғгҒҢгӮӢзӮәгҒ®гӮӮгҒ®гҒ§гҒӮгӮӢгҖӮ

гҒҫгҒҹгҖҒжһ¶з©әгҒ®з”ҹзү©гҒ«гҒҜгӮҜгӮёгғ©гҒ®з•қгҒҢгҒӮгӮӢгӮӮгҒ®гӮӮеӨҡгҒ„пјҲгӮҰгғ«гғҲгғ©гғһгғігҒ®гӮ¬гғһгӮҜгӮёгғ©гҒӘгҒ©пјүгҖӮ

и„ҡжіЁ

жіЁйҮҲ

еҮәе…ё