長谷川 雪旦(はせがわ せったん、安永7年〈1778年〉- 天保14年1月28日〈1843年2月26日〉)は、江戸時代後期の日本の絵師。本名は 後藤 茂右衛門(読み:ごとう しげえもん、もしくは、- もえもん)。氏姓は後藤を名乗るが、本姓は金沢である可能性が高い。画姓は長谷川を名乗る。名は宗秀(むねひで)。通称は、後藤 右衛門(ごとう うえもん)、茂右衛門(読み:しげえもん、もしくは、もえもん)、長之助(ちょうのすけ)。画号は、雪旦のほか、一陽庵(いちようあん)・巌岳斎(がんがくさい)・岩岳斎・嵒岳斎が知られている。俳号は五楽(読み:ごがく、もしくは、ごらく )。著名な親族としては子の長谷川雪堤(絵師)がいる。

『江戸名所図会』(1834-1836年刊)・『東都歳事記』(1838年刊)の挿図絵師として、また、唐津藩および尾張藩の御用絵師として知られる。

略歴

唐津藩士の子で、江戸出身。住居は江戸・下谷三枚橋(現在の東京都台東区上野の仲御徒町駅付近)。国立国会図書館には「雪旦・雪堤粉本」という大量の下絵や模写が一括して保存されており、それらの研究により、雪舟13代を名乗る絵師・長谷川雪嶺を師としたことが確認されている。その模写には師・雪嶺や雪舟の作品が複数存在しているが、それに留まらず琳派風・円山四条派風の図や、伝統的な仏画等も含まれており、雪旦が早い段階から様々な流派の絵をこだわりなく学んでいたことがわかる。

中年期には高嵩谷に師事し、狩野派も学んだという。『増補浮世絵類考』の記述を元に、初めは彫物大工で後藤茂右衛門と名乗ったといわれるが、数え15歳にして既に画技はかなりの習熟を見せ、彫物大工の片手間にできる業ではなく、その可能性は低い。

現在確認できる雪旦最初の仕事は、寛政10年(1798年)刊行の『三陀羅かすみ』で、北尾重政や葛飾北斎と分担して雪旦も漢画を担当している。以後も、特定の流派に属することなく、漢画系の町絵師として狂歌本の挿絵や肖像画を描いて生計を立てる。また、俳諧を好み、五楽という俳号を名乗って文人たちと盛んに交流した。

転機が訪れたのは40代に入った頃である。文政元年(1818年)、唐津藩主・小笠原長昌に従って唐津に赴いていることから、この少し前に唐津藩の御用絵師になったものと推測され、今も唐津市には雪旦の作品が相当数残っている。このほかにも、雪旦はしばしば各地を旅し、その土地の名所や風俗の写生を多く残しており、こうした態度が『江戸名所図会』を生み出す土壌になったと言える。天保5年から7年(1834~36年)にかけて刊行された『江戸名所図会』では、650景にも及ぶ挿絵を描いて名声を得る。その甲斐あってか、文政12年(1831年)に法橋に叙せられている。また、「長谷川法眼雪旦六十三歳」と款記のある作品も見えることから、天保11年(1839年)頃には法眼に叙せられていたと分かる。 一方、唐津藩の小笠原家とは長昌が文政6年(1823年)にわずか28歳で没して以降、疎遠になったと見られる。

天保14年(1843年)で死去。享年66、満年齢で64歳もしくは65歳であった。当時は浅草新谷町(のちの浅草芝崎町。現在の東京都台東区西浅草3丁目)にあった妙祐山幸龍寺に葬られた。その後、寺は関東大震災で罹災・焼失し、昭和初期になってから墓地ともども世田谷区北烏山へ移転している。

弟子として、息子の長谷川雪堤や、朝岡且嶠がいる。「親族と一門」節も参照のこと。

主要作品

摺物

『三陀羅かすみ(さんだら かすみ)』

- 寛政10年(1798年)刊行。北尾重政や葛飾北斎と分担して雪旦も漢画を担当しており、これが既知で最初の画業である。

- 旧・ピーター・モース・コレクション (Peter Morse Collection)。墨田区所蔵。

『江戸名所花暦(えど めいしょ はなごよみ)』

- 文政10年(1827年)刊行。江戸市中の様々な種類の花の名所を紹介した行楽ガイドブック。雪旦が挿図を担当。

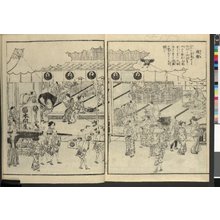

『江戸名所図会(えど めいしょずえ)』

- 天保5年(1834年)と同7年(1836年)の2回に分けて刊行された、江戸の名所図会。雪旦が挿図を担当しており、鳥瞰図を多用している。■右の画像も参照。

- 本作中の何箇所かには雪旦自身と思しき人物が描かれているとされる。例えば、巻3に所収の「平村 平惟盛古墳(たいらむら たいらのこれもりこふん)」の挿図には、武蔵国多摩郡平村(現・東京都日野市南平、旧・南多摩郡七生村南平)にて文永8年(1271年、鎌倉時代中期)に建立されたという平惟盛にゆかりの板碑の周りで碑文を調べるなどしている二人の男が見えるが、しゃがみ込んで書き物をしている坊主頭の男が雪旦その人であるという。板碑に手を添えて立っている男は同書の著者・斎藤月岑の父で国文学者の斎藤県麿(斎藤幸孝、斎藤莞斎)と推定されており、雪旦と県麿はこういった取材旅行をしていたと考えられている。

『東都歳事記(とうと さいじき)』

- 天保9年(1838年)刊行。墨摺絵本。全4冊。近世後期における江戸および近郊の年中行事を月順に配列して略説した板本。雪旦・雪堤父子が挿図を担当。

『東海道五十三次略図(とうかいどうごじゅうさんつぎ りゃくず)』

- 東海道五十三次の各宿場町を淡彩鳥瞰図で描く。1冊。1頁に3図、合計58図を収録。別に巻末に2頁続きの墨画6図がある。

肉筆画

『魚類譜(ぎょるい ふ)』

- 魚介類(※水棲の獣を含む)を画題とした、雪旦の写生集。各地で取材した様々な魚介類の写生図を収めている。生物名だけを添えている画が多いものの、なかには本草学的視点で分析しているものもある。文政5年と文政13年(1822年と1830年)に唐津藩領内で写生した海獺(アシカ)の2図(■右側に画像あり)などは、日付を含む説明文が添えられている。文政5年のほうは、腹を開いて「腹中に鯛四枚あり」と胃の内容物まで調べて記している。

親族と一門

- 長谷川雪嶺 - 雪旦の師。雪舟13代を名乗った絵師。

- 長谷川雪旦 - 安永7年-天保14年(1778年-1843年)。江戸生まれ。『江戸名所図会』の挿図で知られる、一門の第一人者。唐津藩御用絵師。

- 長谷川雪堤 - 文化10年-明治15年(1813年-1882年)。江戸生まれ。雪旦の長男で弟子。唐津藩御用絵師。

- 長谷川雪真 - 雪堤の娘で弟子。本名は志奈子。

- 長谷川雪塘 - 雪堤の弟子。唐津藩御用絵師。

- 長谷川雪香 - 明治6年-昭和12年(1873年-1937年)。唐津生まれ。雪塘の長女で弟子。『日本西部及び南部魚類図譜』(通称『グラバー図譜』)の挿図を担当した一人。

- 朝岡且嶠(あさおか たんきょう) - 雪旦の弟子。

- 長谷川雪堤 - 文化10年-明治15年(1813年-1882年)。江戸生まれ。雪旦の長男で弟子。唐津藩御用絵師。

- 長谷川雪旦 - 安永7年-天保14年(1778年-1843年)。江戸生まれ。『江戸名所図会』の挿図で知られる、一門の第一人者。唐津藩御用絵師。

史料

自筆の書簡とされているものは2通が知られている。一つは、明治大学図書館蔵の「長谷川雪旦書簡」、今一つは、東京都立中央図書館蔵『江戸名所図会稿本』に貼り込まれている書簡である。1通目は差出人が「長谷川雪旦」で「斎藤市左衛門」が受取人、2通目は差出人が「雪旦」で「月岑」が受取人となっていることから、少なくとも2通目は長谷川雪旦が『江戸名所図会』の著者・斎藤月岑に宛てた書簡であることが分かる。1通目は断定できないものの、斎藤月岑は九代目斎藤市左衛門であることや、後述する月岑の日記からも、件の「斎藤市左衛門」と斎藤月岑は同一人物と推定できる。

斎藤月岑が遺した日記からは、国学者の一家で江戸は神田雉子町の町名主を代々務めた斉藤家の人々と、絵師の一家である雪旦の後藤家(長谷川家)の人々が、盛んに交流していたことを窺い知れる。なかでも雪旦は、斉藤家八代目当主・県麿と九代目当主・月岑の二人とよく交流し、互いに行き来していた様子が書き留められている。ただ、記録されている具体的内容のほとんどは、著者と挿図絵師という関係の上での事柄ではある。

脚注

注釈

- 字引

- Googleマップ

出典

参考文献

- 原徳斎『先哲像伝 第1集』裳華書房、1897年。ASIN B008V5S4DQ。

- 「デ アルテ 第十号」『デ アルテ』、九州藝術学会、1994年。

- 影山純夫 「長谷川雪旦考」

- 長谷川雪旦(絵)、長谷川雪堤(絵) 著、東京都江戸東京博物館 編『江戸の絵師 雪旦・雪堤 ─その知られざる世界─』東京都江戸東京博物館、1997年3月。ISBN 4-924965-06-5。 NCID BA31619478。OCLC 960204122。 全国書誌番号:98047674。※展覧会図録。

- 神奈川県立金沢文庫 編『特別展 金沢文庫の絵画』神奈川県立金沢文庫、2010年2月18日。

- 至文堂(編)「国文学 解釈と鑑賞 2010年8月号 ─特集:近世散文における引用と挿絵」『国文学 解釈と鑑賞』、ぎょうせい、2010年。

- 武田庸二郎 「長谷川雪旦再考」

- 台東区教育委員会 生涯学習課 編(編)「浅草寺絵馬扁額調査報告書:浅草寺の絵馬と扁額」『台東区文化財調査報告書』第51集、台東区教育委員会、2015年3月20日、NCID BB18798085。

- 齊藤智美. “明治大学図書館所蔵「長谷川雪旦書簡」とその背景について” (PDF). 明治大学図書館. 2020年3月8日閲覧。

関連文献

- 岡山鳥、岡島琴驢、長谷川雪旦(画)、今井金吾(校注)『江戸名所花暦』(改訂新装版)八坂書房、1994年3月。OCLC 673646708。 ISBN 4-89694-642-1、ISBN 978-4-89694-642-0。

- 斎藤月岑『東都歳事記 現代語訳』小林祥次郎訳・解説、角川ソフィア文庫、2024年10月。ISBN 978-4044008338

関連項目

- 大沼枕山 - 長谷川雪旦と同じく江戸下谷三枚橋の生まれで、40歳年下。

外部リンク

- 松原洋一[3] (2020年3月4日). “名所図会絵師として名を高めた長谷川雪旦と唐津藩”. UAG美術家研究所. 2020年3月4日閲覧。

- “魚類譜”. 国立公文書館デジタルアーカイブ. 国立公文書館. 2020年3月2日閲覧。

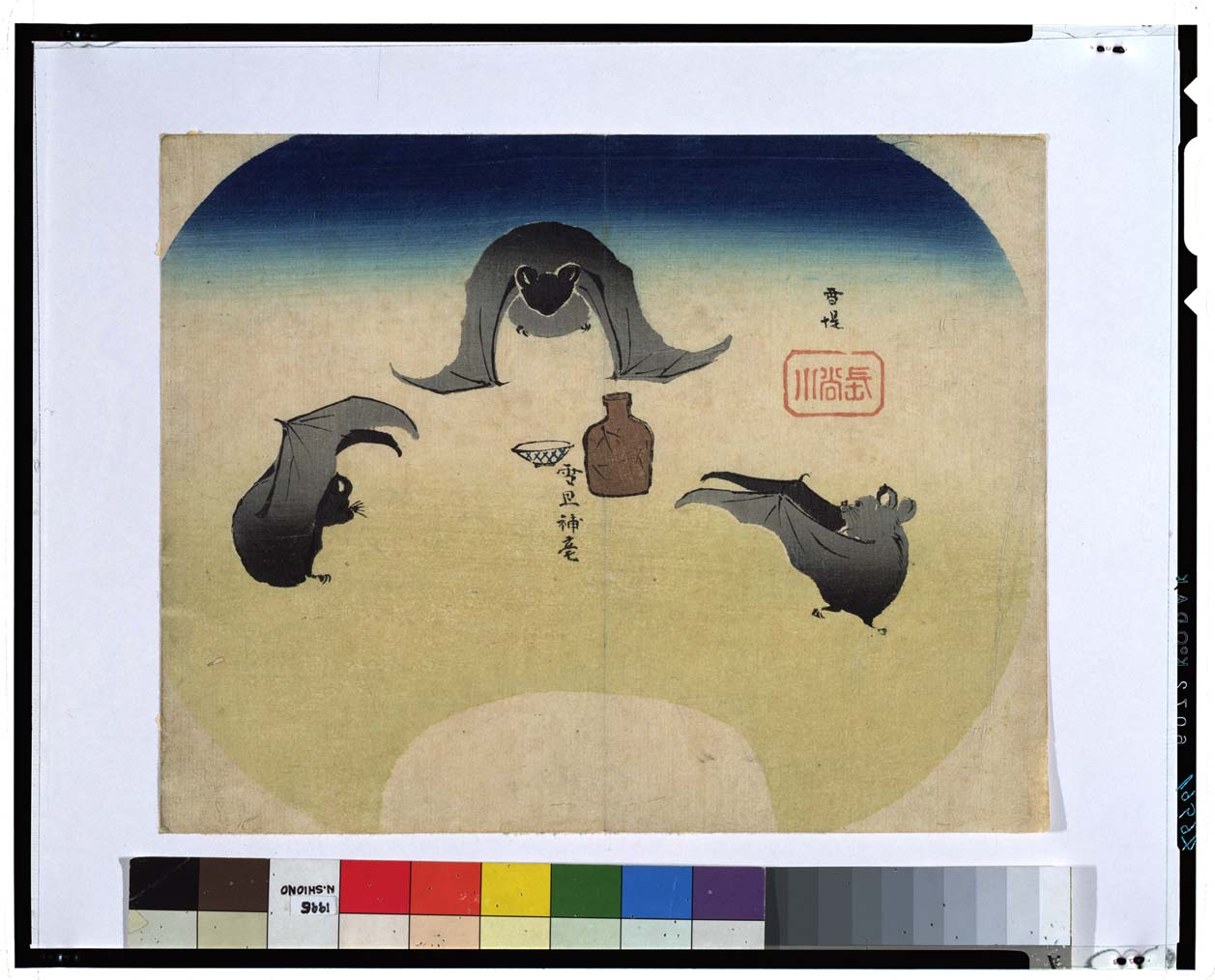

- “画像検索”. 公式ウェブサイト. 東京国立博物館. 2020年3月4日閲覧。※列品番号 A-10569_5819「蝙蝠」(団扇絵)は雪堤との合作。A-52_82「金魚図」(団扇絵)、A-129「白拍子図」は雪旦の作。

![第8回国民的美魔女コンテスト ファイナリスト紹介⑫長谷川雪江さん 編集部ブログ 美ST ONLINE[bestory.jp]](http://be-story.jp/mwimgs/e/7/-/img_e700dd963cadae814825c49b760aee8d753454.jpg)