松平 親光(まつだいら ちかみつ、生没年不詳)は、戦国時代の三河国の武将。松平親忠の子とされ、西福釜松平家の始祖になったという。通称は刑部。

記録

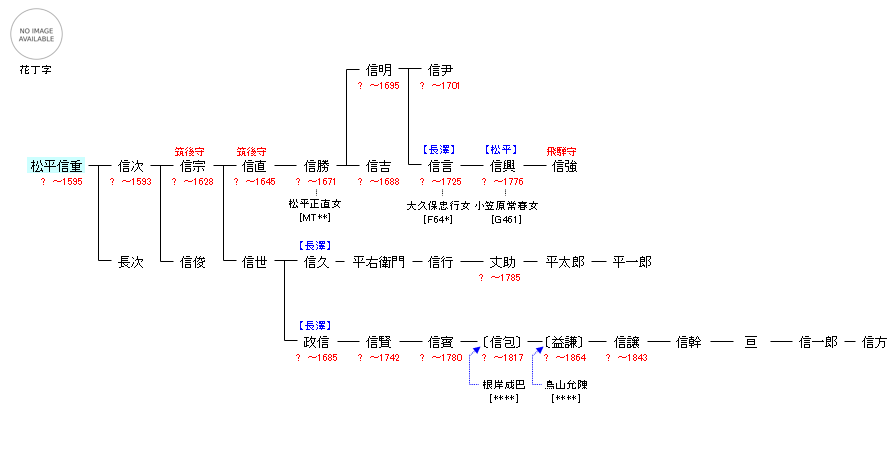

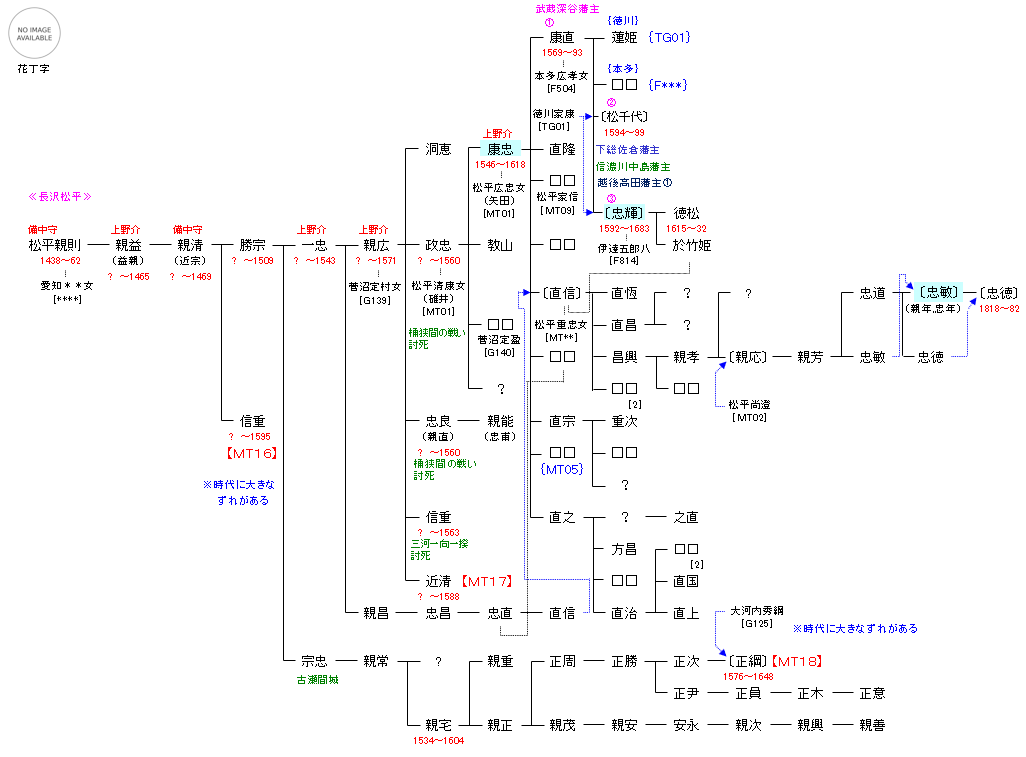

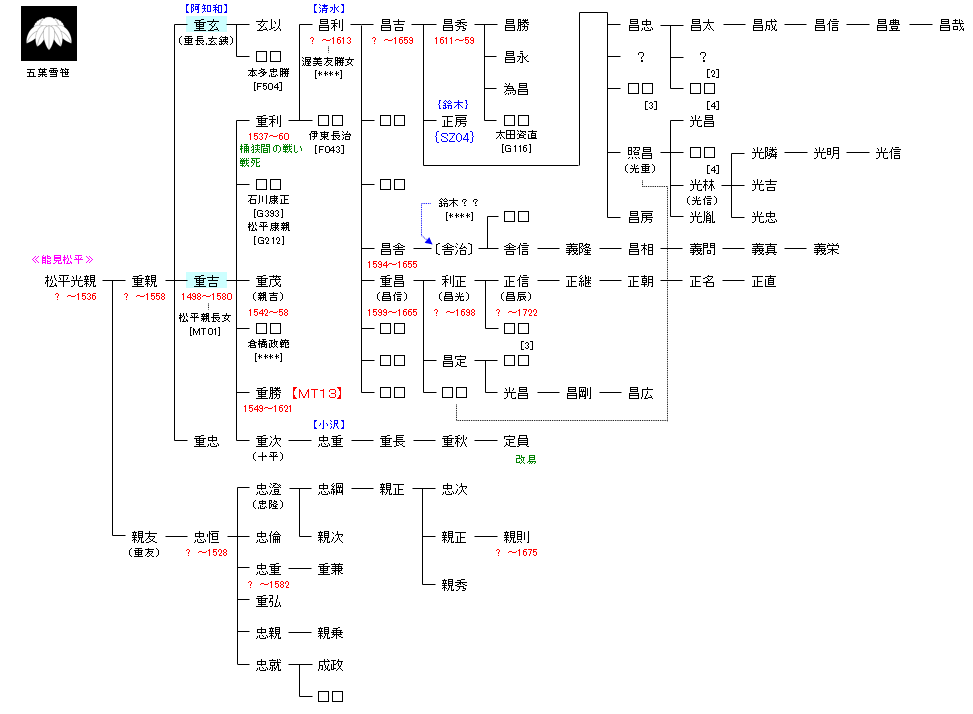

『寛永諸家系図伝』(以下『寛永系図』)、およびこれを引き継いだ『寛政重修諸家譜』(以下『寛政譜』)の「松平諸流略図」では、松平親忠の六男として掲出されており、子として松平親良・松平信乗を載せる。

『寛政譜』編纂時に末裔から提出された系譜(呈譜)では、以下のように記録されている。祖先の松平親光(甚三郎、刑部丞)は松平親忠の四男で、福釜(現在の愛知県安城市福釜町付近)のうち西端・榎前・赤松・中・和泉の5か村を与えられて「西福釜の松平」を称した。親光は享禄3年(1530年)の宇利城攻めで深手を負い、享禄3年(1530年)12月28日に福釜で死去した。法名は光忠で、大樹寺に葬られたという。

ただし、『寛政譜』の按文では呈譜が伝える親光の事績や西福釜家の伝承についてさまざまな疑義を挙げており、親光が宇利城の戦いの戦傷によって死去したということも、福釜松平家の松平親次の事績と混同したものではないかとする。また、そもそも西福釜家の祖が「松平親忠の子・親光」ではなく、福釜松平家の松平親盛の末子・松平親長(甚三郎)という人物であるという系譜もあることを記している。松平親光の子が親長であるとする説もあるという。

また、

『東栄鑑』は信頼度の低い文献であるが、それによれば文亀元年(1501年)の今川軍勢の侵入に際して、岩津城主の松平常蓮や松平長則(岩津松平家参照)とともに松平親光(刑部丞)らが対処にあたったとの記載がある。

系譜

『寛政重修諸家譜』「松平諸流略図」による。

- 父:松平親忠

- 妻:某氏女

- 長男:松平親良(兵庫入道)

- 次男:松平信乗(三郎次郎)

「松平諸流略図」では、親光の子の代で系図が終わっている。

『寛政譜』編纂時の西福釜松平家からの呈譜では、親光の子として信乗を挙げ、信乗の子として生まれたのが親良である(松平広忠の落胤と示唆する)とする。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 『寛政重修諸家譜』巻第二「松平諸流略図」

- 『寛政重修諸家譜 第一輯』(国民図書、1922年) NDLJP:1082717/17

- 『寛政重修諸家譜』巻第四十四「松平」

- 『寛政重修諸家譜 第一輯』(国民図書、1922年) NDLJP:1082717/123

外部リンク