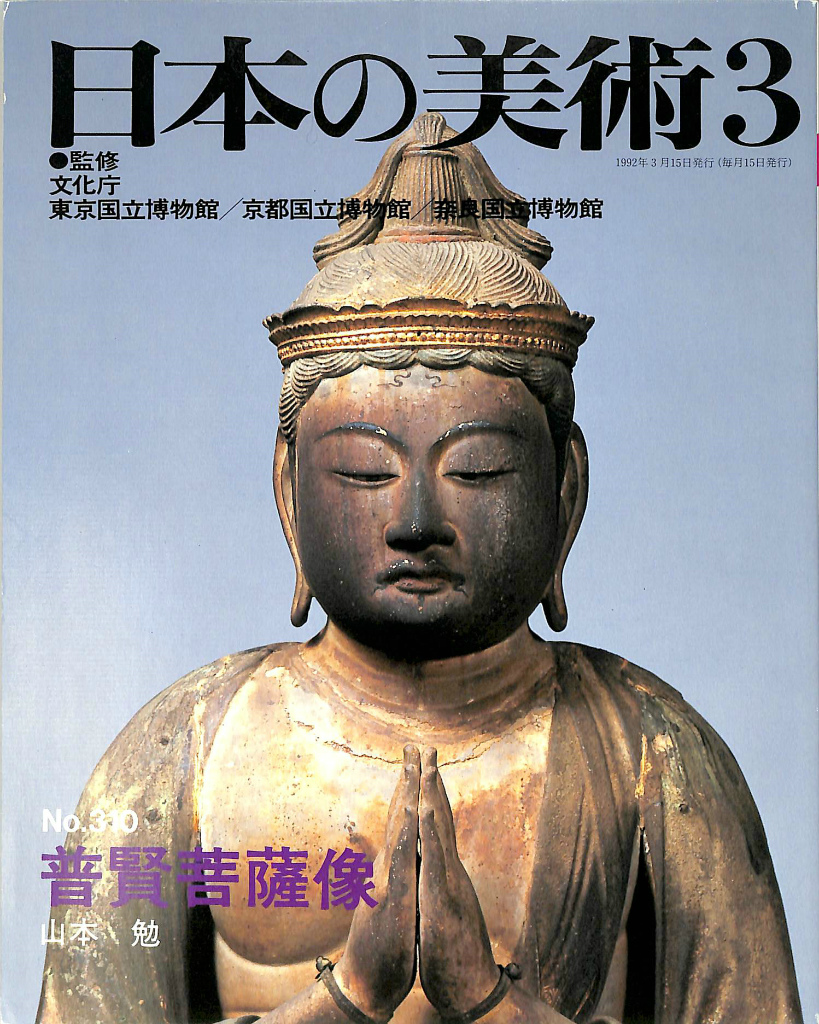

『普賢菩薩像』(ふげんぼさつぞう)は、平安時代後期(12世紀中頃)に制作されたと考えられている、普賢菩薩を描いた絹本着色の天台仏画。『法華経』に基づくこの普賢菩薩来儀図は、普賢菩薩が濁悪の世において法華経信仰者を憐み擁護すべく信仰者の眼前へ現出した情景を描いている。

本作品は日本に現存する普賢菩薩図の最高傑作と位置付けられており、耽美的描写が特徴の院政期仏教美術を代表する屈指の名品とされている。1878年より収蔵する東京国立博物館において台帳番号「A-1」(絵画部門の1番)とされ、新国宝制度が施行されるにあたって1951年に絵画部門の筆頭へ置かれた国宝作品である。

作品のサイズは縦159.1センチメートル、横74.5センチメートル。画面下端は料絹の一部が大きく欠損しており、遠目には目立たないが背景の虚空部分も絵具焼けとみられる大小の欠損が多数みられる。

構図

画面上端に華蓋(かがい)を配し、散華が降り注ぐなか六牙(ろくげ)の白象(びゃくぞう)に乗る普賢菩薩が画面右から左へ進む。静かな動きを感じさせる安定した三角構図であり、象が後ろを振り返り一寸静止する瞬間を巧みに捉えている。全体的な賦彩は中間色を用いながらも巧みな配色により印象は鮮明で、画面上半分の菩薩に寒色、下半分の象に暖色を主に配す。菩薩の条帛(胸帛)や裙と象の障泥(あおり)の配色は他の仏画に類例を見ない独特のものである。

菩薩

菩薩は左足を上に半跏趺坐しながら柔らかく合掌して思念の想を示し、頭光と身光を負う二重光背となっている。ややうつむき加減の顔貌は繊細かつ優しげで妖艶な観さえある。体躯は同時代の遺例に比べると細身でやや腕が長い。肉身は透き通るような鮮白色(せんびゃくしょく)に厚く塗られ、淡い朱色で微かな暈(くま、ぼかし)を施している。描き起こしの線は極細かつ滑らかであり、仏画で通常用いられる朱線でなく淡墨線(たんぼくせん)が用いられている。

菩薩は髻の正面に五仏宝冠を戴き、両耳上で結んだ冠繒(かんぞう)を長く垂らしている。上半身にかけ渡した条帛は群青地に截金で卍繋ぎ文、紫の具色で多弁花文の主文を施す。両肩それぞれから垂れる白絹の天衣は白地に紫の肥痩線で衣文を描く。腰布は白緑地に截金で四つ目入り二重立湧文、群青と紫で多弁花文を配す。上裳は白の上に藤黄(とうおう)を乗せたとみられる柔らかい黄色地に、截金で四つ目菱入り七宝繋ぎ文、切箔で菊花団花文を置く。下裳は朱地に同色系の具色で段暈を施し、九つ目入り七宝繋ぎ文を地文として団花文を配し、裾が蓮華座に掛かっている。装身具は宝冠のほか、胸飾、腕釧、臂釧、耳飾、臍前の金具があり、金具類には金箔の使用も見られる。全体として、着衣や装身具は群青や緑青(ろくしょう)の寒色と鮮やかな朱や丹の暖色を併用対比させて肉身の白さを際立たせつつ、極めて細い截金文様、銀泥の暈や線を駆使して落ち着いた印象を与えている。

蓮華座は、一重の蓮台の下に敷茄子、框座、反花と連なる。蓮弁は緑青地で弁先から白い暈を施し、葉脈と下辺の輪郭に截金、上辺の輪郭に銀泥を用いる。

白象

白象の肉身は菩薩のそれより鈍い白で塗られ、より肥痩の強い淡墨線で描き起こし、耳や胸に淡朱の暈が施されている。鼻先に未開敷の紅蓮華の茎を巻いている。白象の頭上に集まって輪、玉、金剛杵をそれぞれ持つ半裸の三化人(さんけにん)は朱具の肉身に目鼻を濃墨線であっさり描いている。背に楕円形の障泥を着け、その上に菩薩の蓮華台を乗せている。腰上の蓮台に乗せた宝珠は群青の外暈で透明感を表現している。胸繋(むながい)と尻繋(しりがい)からは瓔珞を垂らしている。右前脚の全てと左前脚および左右後脚の下半分は料絹が失われているが、右後脚の残った端に蓮華の一部が認められ、おそらく足許に蓮華が咲き出でていたと思われる。

背景

背景は、現状では褐色の虚空地に見えるが、拡大すると広範囲に群青の粒をわずかに目視でき、蛍光X線分析で検出された Ag(銀)と Cu 系青色顔料(群青)からすると背景は上方から下方まで一様な色調で塗られていた痕跡がある。鎌倉時代の仏画には虚空を群青で表現したものがあり、本作品の背景も当初は何らかの図柄を群青と銀で描いていたと考えられる。

画面上端に置かれた華蓋(天蓋)は薄紫や薄桃色の宝相華を笠状にかたどったもので、そこから垂下した金銀の瓔珞が。わずかに風にたなびき、菩薩が近づきつつあることが知れる。画面両脇では虚空を背景に宝相華(曼荼羅華、大宝華)の散華が静かに降り灌(そそ)ぐ

白象が立つ壇場(だんじょう)は紺緑色の石畳で、截金は一切用いていない。

図像学

画面に描かれた情景は『法華経』の最終章にあたる「普賢菩薩勧発品」(勧発品、かんぼつほん)および智顗により結経とされた「観普賢菩薩行法経」(観普賢経)が説くところに基づいたもので、普賢菩薩が法華経信仰者を護持するべく東方浄妙国土から六牙の白象に乗って信仰者の眼前へ現前した瞬間を描いたものである。

勧発品での該当する言及箇所は次の通り。

さらに、東方浄妙国土に住するという普賢菩薩のより具体的な姿は観普賢経で次のように言及される。

加えて乗御する白象は牙が6本あり、その鼻先が執る未開敷蓮華の茎は赤真珠色で花は金色を含むこと、その頭上に三化人が居りそれぞれ金輪、摩尼珠、金剛杵を執ることが記される。

菩薩

普賢菩薩は文殊菩薩と共に釈迦如来に随伴し、知恵を司る文殊菩薩が獅子に乗るのに対し、行の菩薩である普賢菩薩は象に乗って描かれることが多く、本作品もそれに則っている。普賢菩薩来儀図はほぼ例外なく右から左へ進むように描かれるが、これは向かって右を東とみて東方浄妙国土より普賢菩薩が来至したことを表現している。菩薩の体躯が水晶のように硬質な白肉身に塗られているのは、『観普賢経』に「身、白玉色にして」と説かれるとおりである。ほか図像学的に検討される点として、菩薩の合掌形と五仏宝冠がある。

普賢菩薩の合掌した姿については勧発品にも観普賢経にも言及はなく、日本以外の東アジアの地域では合掌形の普賢菩薩像は皆無に近いが、逆に日本の普賢菩薩像は絵画、彫刻、工芸を含め本作品のように合掌形で表現されることが殆どである。この日本独自の「合掌普賢菩薩来儀図」が成立した背景として増記 (2015) は、円仁が唐から請来した白描画『阿蘭若比丘見空中普賢影一張 苗』(現存せず)が、典拠である慧祥の『弘賛法華伝』に「一の金色光明の人、白象に騎りて合掌供養するを見る」と説かれたとおり普賢菩薩を合掌形で描いていたと思しきこと、それを含む円仁請来の法門類が比叡山の前唐院に収められ「前唐院本」として高い権威を付与され、その普賢菩薩の図様が彫像や他の経典の見返絵などへ継承されていったことを指摘した。

普賢菩薩が五仏宝冠を戴くことについて勧発品にも観普賢経にも言及はないが、円仁が請来し前唐院に保管された経軌にこれを記したものはある。円仁が帰朝後に年分度者を増設するにあたり撰述した『金剛頂大教王経疏』には普賢菩薩が灌頂を受けた印として五仏宝冠を戴く描写があり、最澄の構想を元に円仁が完成させた総持院多宝塔に胎蔵五仏と法華経が並置されていたことを踏まえると、密教的な五仏宝冠が円仁の周辺で法華経と結びつけられたことは考えられると増記 (2015) は述べている。

また菩薩が白象に乗り五仏宝冠を戴くという様式について、円仁が請来し台密の山門四箇法(さんもんしかほう)の普賢延命法の本尊として懸用される普賢延命菩薩像との類似性を読み取ることもできるだろう。『別尊雑記』巻第二十七所載の普賢延命像は、五仏宝冠を戴き、右手に金剛杵、左手に金剛鈴を執る二臂の姿で、一身三頭の白象の蓮華座に座す。この様式を基に、左右の手を合掌手に変えることで新たに本作品のような像容が生み出されたと考えることもできると有賀 (2023) は述べている。

白象

白象の頭上の三化人は観普賢経の「象の頭上に三化人あり、一人は金輪(こんりん)を捉(と)り、一人は摩尼珠(まにじゅ)を持し、一つは金剛杵(こんごうしょ)を執る」を忠実に再現しており、宝輪をかざすたびに象が一歩を進めるとある。『摩訶止観』は三化人について「三智が無漏の頂に居するをあらわす。… 杵をもって象に擬するによく行くは慧が行を導くをあらわし、輪が転ずるは出仮をあらわし、如意は中(ちゅう)を表わす」と説いている。象が振り返るポーズをとっているのは、盛唐から中唐期の中国の騎獣像で振り返る白象や獅子が多く描かれていたことから影響を受けた可能性がある。

背景

画面上端の天蓋は『大宝積経』などで説かれる華蓋であり、下端の地面にあたる緑の石畳の壇場は普賢道場を表わす。

技法

本作品は、国風文化の最盛期にあたる藤原摂関家時代の和化した平安仏画の到達点と伝統的には位置づけられており、例えば衣に施された繊細優美な截金文様や、暈しと金銀を駆使する豊かな色彩表現には、平安時代に培われた日本的美意識の発露が見られる。一方で、描線の肥痩で微妙なニュアンスが表現された肉身や、青と緑を主としつつ朱と橙系の補色を対置する鮮かな配色には北宋様式の影響も窺われ、そうした和様と大陸様を高度に融合させた点で本作品は日本絵画史でも特異な存在といえる。

料絹は緯糸の太い稠密なものであり、三副一鋪(縦長の布を3枚横に繋げて1枚にしたもの)で中央の絹幅は47.0センチメートルである。画面右方と下方に若干の切り詰めが見られる。絵具は群青、緑青、黄土、丹、朱など、いずれも粒子が揃って発色も美しく、良質である。また万字繋、七宝繋、石畳、格子文、唐草文などの精緻な截金文様が条帛、天衣、裙などの着衣、蓮華座、荘厳具などに施され、暈繝彩色や金箔の使用も見られる。

作画技法として、本作品の着衣表現は平安仏画の延長上として捉えることができるが、肥痩をつけた淡墨線と少量の朱暈による菩薩の肉身表現は当時の日本仏画として極めて異質なものであり、宋仏画の技法を摂取した影響と見ることができるだろう。例えば、上眼窩線を下眼窩線よりわずかに太く・濃くすることで眼球の盛り上がりを表現したり、合掌する指の腹を細く・手の甲を太く描き分けて指の柔らかさと甲の硬さを表現する本作品の手法は平安仏画では皆無であり、その先蹤や類例は『孔雀明王像』(仁和寺)や『千手観音像』(永保寺)といった宋代を代表する仏画に見られるものである。線描に肥痩をつけるこうした宋仏画の技法が線描のみによる肉体の立体表現を洗練させ、暈による陰影の必要性を相対的に低めて本作品のような暈の抑制につながったとも考えられる。

また平安仏画では仏や菩薩といった尊像の輪郭や目鼻(いわゆる肉線)は朱線で描くのが通例であり、遡ればそれは当時の東アジアで共有された不文律でもあった。『仏涅槃図』(金剛峯寺)の菩薩のように濃墨線で描かれた尊像の例もあるが、本作品のような淡墨線は異例である。増記 (2015) はこれについて、『観普賢経』で説かれる菩薩の「白玉色」の肌を表現するにあたり、伝統的な朱線・朱暈の肉身表現では忠実な再現が難しいとの判断から選択されたのであろうと述べている。一方で小林 (2015) は、院政期仏画における耽美的表現の追及が、繊細な墨線で美麗さを志向するやまと絵の技法の摂取につながった可能性を指摘した。

ほか、本作品の技法の論点として以下のようなものがある。

- 銀泥で描いた白毫は輪郭線を施さず、群青で描いた頭髪も別色で髪際線を施さない点は異例である。

- 白繒が肩のあたりで寄せ集められ団子状になっているが、この表現は平安絵画に類例が無く、『孔雀明王像』(仁和寺)など宋代の仏画で見られる様式である。

- 華蓋の華の蕊や象の尻繋の杏葉状の飾りには金箔が使われているが、通常の金箔が示す平面的な物質感はなくマットな鈍さを示している。これは一見すると裏箔のようだが、拡大して見ると金箔が繊維をまたがないよう一本一本の繊維に絡まるよう表から押されているのであり、このような微細な処理がどのように為されたかは判然としない。

- 12世紀の日本の仏画では檀場を截金で表現するものが多く、本作品のように截金を全く用いない檀場は南宋仏画の影響がうかがえる。

- 当時の仏菩薩画は裏彩色にあまり多くの色を使わない傾向が『釈迦如来像』(神護寺)や『千手観音像』(東京国立博物館)に見られるが、本作品の裏彩色は多くの色を用いて多彩である。これは本作品の表現手法が世俗画のそれに近づいていることを示唆している。

- 透過光や赤外線撮影による調査から、白く厚塗りされている面貌部の下層に下書きの墨線があり、鼻筋や瞼の線が何度か引き直されていると確認された。これは『源氏物語絵巻』(徳川美術館、五島美術館)のように紙上での下書きの試行錯誤が絵具の濃彩により完成時には見えなくなる「作り絵」に通じる手法で、本作品の作者が世俗的な絵画制作に従事していた可能性を示唆する。

制作

飛鳥、奈良時代から知られていた法華経は、平安時代初期に最澄がこれを天台宗の根本経典と定めてより天皇家をはじめとする貴族階級でとりわけ信仰を集めるようになった。それは阿弥陀浄土信仰と同様、末法思想のもと往生を求める純粋な信仰心という一面も無論あったが、唐末五代における大規模な仏教排斥により多くの天台教籍を散逸させた呉越国が、天台宗本山を擁する自国の仏教復興を図るにあたりそれらの教籍の写しを海外に求め、日本側の外交を担った藤原北家が比叡山に蓄積された天台教籍を貴重な外交資源と認識して天台宗優遇策を打ち出したという面もあった。

かように平安時代より朝廷貴族に重んじられた日本天台宗は、法華経を中心に天台円教を専攻する止観業(しかんごう)と、大日経を中心に真言密教を専攻する遮那業(しゃなごう)の二部門に分かれる。止観業は智顗の『摩訶止観』に基づき実践と修業の両面から法華経を真に学び取るものであり、その修業として常座三昧、常行三昧、半行半座三昧、非行非座三昧の四種三昧が挙げられ、半行半座三昧はさらに方等(ほうどう)三昧と法華三昧に分けられる。天台寺院ではこれらのうち、般若三昧経による常行三昧と、法華経による法華三昧が特に重んじられた。後者の法華三昧は歩行しまた座って法華経を称えるという方法であり、その実践は法華経に基づく恒常的な宗教儀礼の整備を促し、それを執り行う堂宇(法華三昧堂、法華堂)の建立と、本尊とする普賢菩薩像の造像が相次ぐようになったが、それは普賢菩薩勧発品が末世における法華経修行者の庇護者として普賢菩薩を説いたことを所依とする。

普賢延命像が盛んに作られるようになったのは平安中期以降だが、勧発品所説の普賢菩薩像が見られるのは後期であり、本作品の制作時期もそこに位置付けられそうである。『十六羅漢図』(東京国立博物館)や『仏涅槃図』(金剛峯寺)といった11世紀の諸作品との表現技法の共通性、『鳳凰堂壁画』(平等院)や『十二天像』(東寺)に比べて技法に繊細さを加えている点から、これらよりは時代が下ると考えられ、『十二天像』(京都国立博物館)の「水天像」に見られる形態の類似、『五大尊像』(来振寺)との截金文様の類似を見るに1127年からあまり離れない時期と推測できる。一方、『平家納経』の見返絵の仏画に比べると類型化が進んでおらず、『虚空蔵菩薩像』(東京国立博物館)に比べると銀の使用が控えめであることから、これらよりは遡るようである。以上を踏まえると、本作品の制作時期はおよそ1130年 - 1160年代の間と比定できるだろう。

大治から長寛の期間に活動した絵佛師としては応源、知順、賴俊、賴源などが挙げられるが、いずれも画技の詳細は定かでなく、誰かを作者として比定することは難しい。いずれにせよ、本作品で駆使されている技法の精緻さや、動から静へ移る瞬間を絶妙に捉えた非凡な構成力からして、極めて高い技量を持った専門絵師の手によるものとみられる。

本作品の発願者は定かでないが、作内で発揮されている高度な技術からして、非常に高い身分であったことは想像できる。また本作品が所依とする『法華経』はその「提婆品(だいばほん)十二」で女人即成を説き当時の婦女子から信仰を集めていたこと、加えて画面に描かれている菩薩の女性的な容貌からして、この作品と女性の信仰者との関係を推測することもできるだろう。この時期で該当するそうした貴婦人としては、待賢門院と美福門院を挙げることができる。

来歴

本作品は帝国博物館の前身となる博物館が1878年に購入し蔵品に加えたものだが、それ以前の伝来や購入経緯は公的な記録が残っていない。ただし明治期の図版解説には「大和の某古刹」に伝来したと記すものがあり、さらに幕末期には冷泉為恭が本作品の忠実な模写を残している。また関係者が口伝で伝えるところでは、一度は十何円かで危うく国外へ流出しそうになったことがあるという。また溝口禎次郎が博物館に残した手記には、博物館の山辺某という小吏が購入にあたったこと、当初はあまり評価される作品ではなかったが、1892年にフェノロサが絶賛してより改めてその美的価値が認識されるようになったことが記されている。本作品が初めて公に紹介されたのは、1900年のパリ万博参加を機に編纂された日本初の官製日本美術通史『稿本日本帝国美術略史』(1901年)であると考えられる。

1889年に宮内省図書寮附属博物館が廃され同省の一部局として帝国博物館が発足するにあたり、列品台帳が作成された。その一部である絵画真跡台帳の受理次第の欄には旧博物館から引き継がれた104作品が列挙されており、その先頭にあるのが本作品である。1923年の関東大震災で博物館の施設が大きな被害を受け、1937年に復興建造物が献納されて博物館の諸施設が機能を復するまでの間、一級品だけは特に表慶館2階裏の宝庫と呼ばれた倉庫に保管収蔵されていたが、その中で最も大切に扱われていたのは本作品だった。1949年には国宝保存法に基づく国宝(「旧国宝」、文化財保護法施行後は重要文化財)に指定され、1950年に文化財保護法が施行され翌1951年に新国宝の指定が始まるにあたり、本作品は絵画部門の指定番号1番として国宝の指定を受けた(指定名は「絹本著色普賢菩薩像」)。

本作品のように、料絹の上へ膠で絵具を接着するような技法で作られた作品は構造的な脆さを裏打紙の貼り重ねで補う必要があり、また経年劣化し作品を保持できなくなった裏打紙をおよそ百年毎に交換する必要がある。本作品の場合、最近では1913年12月に本格的な修理がなされている。そして2019年から2023年にかけて再び大規模な修理が実施された。今回の大きなポイントとして、画面下方の広範囲の欠損部分にあてられていた焦茶で強い織りまだらの補修絹が、石畳の群青・緑青に合うよう落ち着いた薄めの茶系をした平坦なものに替えられた点が挙げられる。

脚注

注釈

出典

参考文献

- 有賀祥隆(著)、至文堂(編)「法華経絵」『日本の美術』第269号、ぎょうせい、1988年10月。

- 小林達朗「東京国立博物館蔵国宝・普賢菩薩像の表現および平安仏画における「荘厳」」『美術研究』第416号、東京文化財研究所文化財情報資料部、2015年8月、1-15頁。

- 増記隆介『院政期仏画と唐宋絵画』中央公論美術出版、2015年。ISBN 978-4805507520。

- 増記隆介 著「普賢菩薩の聖と俗 ―東京国立博物館普賢菩薩像の淡墨線をめぐって―」、板倉聖哲, 髙岸輝 編『日本美術のつくられ方』羽鳥書店、2020年。ISBN 978-4904702826。

- 山本勉(著)、至文堂(編)「普賢菩薩像」『日本の美術』第310号、ぎょうせい、1992年3月。

- 東京国立博物館, 東京文化財研究所 編『東京国立博物館所蔵 国宝平安絵画 ―光学調査報告書―』東京国立博物館, 東京文化財研究所、2019年。ISBN 978-4-909341-04-4。

- 『国宝 普賢菩薩像 令和の大修理 全記録』(監修)東京国立博物館、東京美術、2023年。ISBN 978-4808712631。

- 「国宝 普賢菩薩像」沖松健次郎

- 「令和の修理を終えて ―国宝「普賢菩薩像」再見―」有賀祥隆

- 「国宝・重要文化財の修理」綿田稔

- 「国宝「普賢菩薩像」の絵画技法」増記隆介

- 「国宝「普賢菩薩像」の修理について」土屋三恵, 宇和川史彦

外部リンク

- “絹本著色普賢菩薩像”. 国指定文化財等データベース. 文化庁. 2024年5月26日閲覧。

- “普賢菩薩像”. ColBase (国立文化財機構所蔵品統合検索システム). 文化財活用センター. 2024年5月26日閲覧。

-1152x1536.jpg)