百拙元養(ひゃくせつ げんよう、寛文8年10月15日(1668年11月19日) – 寛延2年9月6日(1749年10月16日))は、江戸時代の画僧。文人画風の水墨画を善くした。

俗姓は原田。法諱を元養。一時元椿としたが再び元養とし、道号を百拙と称した。雅号に釣雪・葦庵叟・葦庵山人など。京都の人。

略歴

原田家の次男として京都に生まれる。本貫は丹波にあり明智光秀を祖に持つという。6歳にして両親を失い、叔父に養育された。15歳で臨済宗の東海祖津に就いてに出家。

初名を子蓮のちに祖蓮と称した。すぐのち東海が武蔵三聖寺住持・鎌倉円覚寺後堂になるに、侍者として随った。

貞享3年(1686年)、東海が南禅寺塔頭帰雲院の住持になるに随う。南禅寺では東禅院住持の大随玄機(にちの道亀)と霊芝山光雲寺住持の英中元賢の鉗鎚を受ける。この二人の師はすでに黄檗宗に傾倒し大随は隠元隆琦や木庵性瑫に参じていた。百拙も独湛性瑩に参堂し影響を受ける。大随が英中の薦めで黄檗宗に転派したためこれに従い、大随とともに天王山仏国寺(京都市伏見区)の高泉性潡の許に身を投じた。

元禄5年(1692年)、高泉が宇治萬福寺の第5代住持になるにともない大随は書記・百拙は侍者としてこれに随った。元禄8年(1695年)、江戸柳原(千代田区岩本町)の大随が構えた楊岐庵に寓居。翌9年(1696年)に大随に嗣法、この頃元椿と称した。奥州二本松甘露山珊瑚寺・仏国寺に連れ随った。

宝永2年(1705年)、大随が仏国寺を退いた後もその地に留まり紫野(京都市北区)に楊岐庵を構えた。同じ頃、近衛家熙や烏丸光栄ら公家の帰依を受ける。正徳5年(1715年)、48歳で仏国寺第9代住持を務め、享保3年9月(1718年)には但馬の大雲山興国寺の第5代住持となった。享保4年(1724年)、京都に戻ると近衛家熙の岡崎の別荘を預かり、公家の文化サロンに加わり和歌に親しんだ。

その後大和の宝寿山龍象寺(奈良市帯解本町)を復興し禅寺とした。家熙の信任篤く、享保18年(1733年)には洛西鳴滝泉谷に近衛家の菩提寺として海雲山法蔵寺を復興し、大随を開山祖師として自らは初代住持となった。この地はかつて尾形乾山が窯を開いたところで書人桑原空洞の所有地を近衛家で購入したものだった。

元文4年(1739年)に黄檗第13代竺庵浄印が退隠すると、長老として泰洲道香などと黄檗山監寺となり、翌5年に黄檗の歴史で初の和僧住持となった第14代龍統元棟によって首座を任じられた。

寛延2年(1749年)、法蔵寺に示寂する。82歳。法嗣月船浄潭は『海雲第一代百拙禅師行状』を伝えている。

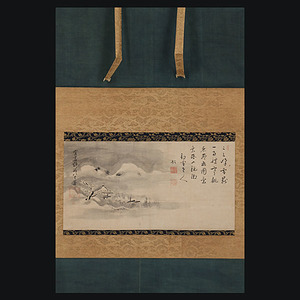

百拙は、修行の傍らで詩文や書画を善くした。画は禅僧らしく道釈画や頂相が残されるが、中国文人画風の四君子や山水図など水墨画を得意としのちに田能村竹田が「頗る韵致あり」と嘆賞している。舶載された画譜『八種画譜』の模写も多い。

著作

- 『百拙禅師語録』

- 『百拙禅師続録』

- 紀行集『破草鞋』

- 詩集『竹陰詩藁』

- 詩集『漁家傲』

- 詩集『新漁家傲』

- 詩集『東麓樵集』

- 詩集『西山晩草』

- 歌集『露の衣』

- 『釣雪間稿』

- 『葦庵文稿』

- 『奏対録』

作品

- 「高泉性潡像」元禄8年(1695年)

- 「松菊図」自賛宝永3年(1706年)

- 「奇石菖蒲図」元文4年(1739年)

- 「城崎温泉勝景図巻」享保5年(1720年) 兵庫県立歴史博物館

註

参考文献

- 大槻幹郎著『文人画家の譜』ぺりかん社 ISBN 4831508985

- 大槻幹郎編『黄檗文化人名辞典』1988年 思文閣出版 ISBN 4784205381

- 「黄檗の美術 江戸時代の文化を変えたもの」1993年 京都国立博物館

関連項目

- 黄檗美術

- 長崎派

- 蘭谷元定

外部リンク

- 豊岡市 シリーズ「大雲山興国禅寺の謎を探る」